浅田 彰×黒瀬陽平「ポストモダン・ジャパンの行方――意見交換」[第2ラウンド]2

2014.07.10

昨年末の『LITTLE AKIHABARA MONUMENT』に続き、『LITTLE AKIHABARA MARKET』もご覧いただきありがとうございます。

やっかいなことに、僕のキュレーションしているカオス*ラウンジの展示は毎回、全体の会場構成そのものがひとつのインスタレーションとなっているので、実際に見るのと見ないのとでは印象が大きく異なってしまいます。このようなかたちで、ネット上の対話をすることは想定していなかったとはいえ、会場構成によって担われているコンセプトの「再現性」、あるいは「翻訳可能性」についても、今後は考えてゆかねばなりません。

□

さて、久松作品の読解をきっかけに、リアリズムから一足飛びにプレモダンへ移行しようする僕のクールベ解釈に対して、「有名人群像であれば《オルナンの埋葬》よりも《画家のアトリエ》が重要だろう」という浅田さんのご指摘については理解しているつもりです。要するに「もう少しモダニズムを勉強しなさい」というお叱りであるわけですが、とはいえ、未だ描かれていない「久松版画家のアトリエ」を想像しつつ分析することは困難を極める作業であるはずで、だからこそ浅田さんも「これは黒瀬陽平に対する問いである以上に、久松知子への問いです」とおっしゃっているのでしょう。その点に関して裏話めいた補足をしておけば、もともと久松が《日本の美術を埋葬する》を描いたきっかけは、オルセー美術館でクールベの《オルナンの埋葬》と《画家のアトリエ》が並んで展示されているのを見て、「この2点のオマージュを描いて並べたい」と思ったからだそうです。ちなみに、5月に東北芸工大のアトリエを訪ねた時には、久松はすでに《画家のアトリエ》オマージュのエスキースに取りかかっているところでしたので、そう遠くない未来に、ふたつのオマージュ作品を並べて論じられる時が来るはずです。

その時には僕も、たとえばマイケル・フリードの見事な《画家のアトリエ》論(「表象・再現の表象・再現——クールベの『アトリエ』の中心グループについて」)のような精緻でフォーマリスティックな絵画論を継承しつつ、一方でフリードがほとんどスルーしてしまっている「風刺漫画的歴史画」のもつポテンシャルについて、キャラクター論の視点から新たな読解をすることで議論を更新したい……といった野心がないわけではありません。

□

さて、《日本の美術を埋葬する》についての分析に戻るなら、僕が久松の絵画空間に「あまりにもぬけぬけと繋がった生と死の空間」を見出して「死と再生」というテーマに接続しようとするのに対して、浅田さんは「むしろ、『死と再生』の神話を無効にしてしまうあっけらかんとした平板性をそなえており、むしろそこが面白いのではないか」と指摘されています。もしかしたら、ここで問題にするべきは「死と再生」というテーマを持ち出すことについての是非ではなく、僕と浅田さんの想定している「死と再生」の神話の違いについて、なのかもしれません。つまり、浅田さんが退けようとする西洋におけるプレモダン的な「死と再生」の神話と、今回僕が参照した、日本的な「死と再生」は、その内実が大きく異なるのではないか、という点です。

言うまでもなく、キリスト教的な死生観は、キリストの復活と最後の審判が持つ歴史的一回性によって厳しく規定されています。したがって、そのような厳密な歴史的一回性の世界では、生と死は明確に断絶しているのであり、原則的に「死と再生」の神話は認められません。「死と再生」がありうるとすれば、キリストの復活のように例外的な(そして教義のなかで重要な意味を担う)奇跡か、さもなくば異教的なタブー、ということになる。

しかし、キリスト教的な歴史的一回性によって死生観が統合された経験を持たない日本ではどうか。このことについて、かつて高取正男と橋本峰雄はたいへん興味深い事例を挙げつつ考察しています。たとえば、聖フランシスコ・ザビエルの報告に次のようなものがある。「日本の信者には、一つの悲嘆がある。それは私たちが教えること、即ち地獄へ堕ちた人は、最早全然救われないことを、非常に悲しむのである。亡くなった両親をはじめ、妻子や祖先への愛の故に、彼等の悲しんでいる様子は、非常に哀れである。死んだ人のために、大勢の者が泣く。そして私に、或いは施与、或いは祈りを以って、死んだ人を助ける方法はないだろうかとたずねる。私は助ける方法はないと答えるばかりである」。このような事例を受けて、高取と橋本は以下のように述べています。

……しかしこの点で日本の宗教の特異な点は、死者の霊魂のあの世での浄化を、生者がこの世から援助できるということであろう。神道では、荒忌みのみたまは定期に祭られることで浄化され祖霊になる。それはほとんど時の経過による自然浄化ともみえるが、仏教はとくにいわゆる追善・廻向の必要を強調する。死者の霊魂は自力によってでなく他力によってこそ浄化され「成仏」する。しかも仏の他力のみならず子孫からの他力によっても。(高取正男、橋本峰雄『宗教以前』)

「死者の霊魂のあの世での浄化を、生者がこの世から援助できる」という言い方は非常に面白いと思うわけですが、いずれにせよ、キリスト教的に生と死が厳然と峻別された世界における「死と再生」の神話と、日本のように死者と生者が中途半端につながっているような世界における「死と再生」の神話では、その意味もイメージもずいぶん異なると思われます。もちろん、西洋においてもプロテスタント・キリスト教以前には、様々な呪術的信仰が存在しており、中世的な宗教観に遡るならば、そこに日本の仏教・神道的な死生観と共通するものが数多く見つかるわけですが、僕たちの議論において重要なのは、先にも述べたとおりこの国では、「キリスト教的な歴史的一回性によって死生観が統合された経験を持たない」ということだろうと思うのです。つまり、久松作品のような「あっけらかんとした平板性」を持った絵画が現れたとして、「『死と再生』の神話を無効にする」空間こそが重要である、と主張することは、あまりにもキリスト教的な西洋絵画史を前提にし過ぎている、とも言えるわけです。

むろん、ここではクールベの作品にオマージュが捧げられているのであって、正当なクールベ読解に基づくのであれば、キリスト教的な西洋絵画史を前提にするのは当然のことでしょう。とはいえ、現代日本のペインターである久松が、わざわざ一度、キリスト教的な死生観を前提にしたリアリズム絵画の革命、という文脈に寄り添い、「遅れてきたモダニスト」を演じる必要があるかどうか。むしろ、クールベの作品を参照しているにもかかわらず、そこに「あまりにもぬけぬけと繋がった生と死の空間」という、キリスト教的な死生観とは別様な「死と再生」のテーマを見出すことのほうが、その後の言説にとっても、また久松自身にとっても生産的であるような気がするのです。このことについては、後ほどもう一度触れたいと思います。

□

もうひとつ浅田さんは、僕がステイトメントで述べた、日本における二次元的表現の超越性について疑問を呈されています。つまり、二次元的表現のなかにも超越的でない、現世的・世俗的なものはあるし、彼岸的なもの・聖なるものの表現にも二次元的でないものはあるだろう、というわけです。これについては、僕の短いステイトメントでは言葉足らずなところもあったと思うので、この機会に補足させていただきます。まず、僕がキーワードのひとつとして提示した「前面性(フロンタリティ)」という言葉は、美術史家の矢代幸雄から引いています。矢代といえば、山下裕二氏にすら「西洋学者の先祖帰りの典型」と評されてしまうくらいですから、その言説については、例によって、素朴な大東亜共栄圏的なものを警戒する向きが根強くあるわけですが、そもそもイタリアから帰国した後の矢代が取り組んだ仕事のひとつとして、フェノロサ・岡倉が構築した日本美術史の過度な東洋主義に対する「批評」的検証があったことを考えると、いまなお、読み直す価値は充分にあると言えるでしょう。

このことは、この対話全体を通じて一貫している浅田さんからの批判、つまり「プレモダンとポストモダンを安易に短絡させるべきではない」という指摘に対する僕の応答とも関係があるはずです。

たとえば、矢代の日本美術論の核には水墨画についての研究がある。言うまでもなく、水墨画は中国の絵画であり、日本にとっては外来の文化です。おそらく矢代にとっての日本美術論の核には、外からやって来た水墨画の強烈なインパクトを日本の画家たちがどのように受け止めたのか、という問題設定があったはずです。その延長線上に、狩野派や琳派という達成が位置づけられる。

矢代はそんな風には書いていませんが、僕からすれば、矢代の狩野派と琳派の分析は、そのふたつが水墨画から生まれた「双子」である、と言っているように読めるのです。要するに、中国絵画が持っていた強い構築性を独自に解釈して体系を作り直したのが狩野派であり、中国絵画的な構築をほとんど抜きにして大画面をコントロールする平面性を発明したのが琳派である、と。

このような日本美術史観は、フェノロサ・岡倉が説く「不二元論(アドヴァイタ)」、つまり日本は東アジアの諸文化の「いいとこ取り」をしているから素晴らしいのだ、という大雑把な日本礼賛に対する「批評」的検証として読むことができるでしょう(さらに言えば、現代の岡倉天心を演じる村上隆がかつて取った「日本のスーパーフラットはポストモダンな世界の最先端」という戦略に対する批評としても)。

僕は、矢代の日本美術論が持っていた、「外からもたらされた文化に対するリアクション」のパターンを具体的に分析し、列挙してゆくという側面こそを評価しています。「日本的イコノロジーの復興」は、モダニズムの反動として日本のプレモダンをポストモダン的に称揚する、というプロジェクトなのではなく、日本美術史を、徹底して「外からもたらされた文化に対するリアクション」のパターンの連続として捉えるという試みなのです。そして、過去にあったパターンを並べ、再検討することによって、現在のパターン(僕はそれをかつて「受け入れ」の思想、と名づけていました)が見えてくるのではないか。いささか尊大な物言いをするなら、「日本的イコノロジーの復興」とは、日本美術史の再構築というプロジェクトになり得る、と考えているのです。

さて、話を戻しましょう。矢代は、日本の仏像ははっきりと「前面性」の芸術である、と言っています。なぜなら、仏像とは「先ず以て拝むためのもの」であり、「その前面にひれ伏し、或いは跪いて、仏顔を拝し、あるいは悩みを訴えるとか、精神的の救いを求めるとか、そういうために出来ている」からである、と(矢代幸雄『日本美術の再検討』)。したがって、360°どこから見ても完璧な人体のプロポーションを求めたギリシャ彫刻とは違い、その表現は自ずと「前面」に集まり、結果として「平面性」が強調されることになる。矢代は、運慶快慶らが達成した高度な写実主義においてすら、身体の扱いは「前面性を離れ得ず、硬直感を免れない」と指摘しています。そして、浅田さんの指摘された、そもそも仏像の起源はギリシャの人体像に影響を受けている……という点についても矢代は、肉感性の強いインドの仏像がシルクロードを通って中国に入り、日本へともたらされる過程において、霊肉の二元論的葛藤を経て「前面性」と「平面性」を獲得していったと整理しています(ちょうど先月まで龍谷ミュージアムで開催されていた『チベットの仏教世界——もうひとつの大谷探検隊』展ではチベットの仏像がいくつか出ていましたが、ほとんどダンサーのような躍動感と肉感溢れる造形でした)。

以上のような言説を踏まえると、たとえ東寺の立体曼荼羅のようなジオラマ的なものだとしても、そこに配置されているひとつひとつの仏像はやはり「前面性」「平面性」の芸術であることには変わりないでしょうし、さらに立体曼荼羅そのものが、三次元的、立体的には捉えがたい曼荼羅の抽象的な世界を、仏像を幾何学的に配置することによって「イラストレーション」しようという、目論見だったことを忘れるわけにはいきません。

もちろん、もはや半世紀以上も前の矢代の言説を鵜呑みにすることは、学術的見地から見ても危ういところが多いでしょうが、「キャラクターは二次元でなければいけない、言い換えれば三次元的なキャラクターはキャラクターたり得ない」というのは言い過ぎにしても、日本において「前面性」や「平面性」を強く持つ表現が、二次元的に把握される世界観(曼荼羅に代表される神仏の世界)と紐付けられていることが多い、ということは言えるのではないでしょうか。

□

さて、ここまでずっと、浅田さんのご指摘に対して「受け身」になってお答えする、というスタイルだったわけですが、最後にひとつだけ、「応答」というかたちからは少し離れたアイディアについて、書かせていただきたいと思います。とはいえそれは、久松作品について書いた「あまりにもぬけぬけと繋がった生と死の空間」に、より精密な分析を与えることとも関係しています。乱暴を承知で言えば、西洋キリスト教美術の基底には大きく二種類の空間表現がある。ひとつは、古代から中世にかけて支配的だった、象徴的な記号によって表された空間。神の名を示す四文字「YHWH(ヤハウェ)」、キリストのギリシャ語「クリストス」の最初の二文字「X」と「P」を組み合わせたモノグラムのように具体的な像を避けるものから、イコン、ビザンティン様式のような平面的な図像まで。これらの表現は、そこに描かれている記号の背後に存在する象徴体系にアクセスすることで、見るものに現前性をもたらします。もうひとつは、透視図法的な空間。こちらはそこに描かれているものの象徴体系がわからずとも、とにかく視覚的に強い現前性を与えるものとして機能し、実際、その特徴が重宝されたことによって浸透してゆきました。

西洋キリスト教美術の絵画空間は、おおむねこの二種類の空間が相互に関係し合い、最終的には、前者の象徴的な記号の空間が、後者の透視図法的な空間に取り込まれることによって進展してゆくわけですが(そして、20世紀の前衛たちが透視図法的な空間を徹底的に破壊した時にはもはや、象徴的な記号の空間もまた、ほとんど失われていたわけですが)、ルーマニア生まれの美術史家ヴィクトル・I・ストイキツァは、16〜17世紀のスペインで描かれた「幻視絵画」を分析することによって、この西洋的な絵画空間が超越的な対象を描こうとする際に必然的に孕んでしまう矛盾を明らかにしています。

西洋キリスト教美術の絵画空間は、おおむねこの二種類の空間が相互に関係し合い、最終的には、前者の象徴的な記号の空間が、後者の透視図法的な空間に取り込まれることによって進展してゆくわけですが(そして、20世紀の前衛たちが透視図法的な空間を徹底的に破壊した時にはもはや、象徴的な記号の空間もまた、ほとんど失われていたわけですが)、ルーマニア生まれの美術史家ヴィクトル・I・ストイキツァは、16〜17世紀のスペインで描かれた「幻視絵画」を分析することによって、この西洋的な絵画空間が超越的な対象を描こうとする際に必然的に孕んでしまう矛盾を明らかにしています。ストイキツァは、ペドロ・ベルゲーテの《ドミニコ会士たちへの聖母マリアの顕現》(15世紀末、右図)のような幻視絵画を挙げながら、次のように指摘します。

……しかしベルゲーテによる絵画の空間処理は、この幻視にまつわる出来事をいくぶん曖昧にしている。というのも、大半の修道士たちは聖母マリアの現前に気付いていないし、恍惚状態にあるように見える者たちは、聖堂のヴォールトの、いくぶん下方に当たる曖昧な地点を見つめているからである。幻視は空間化されながらも非空間的だが、それはちょうど幻視が内面的であると同時に外面的であり、現実的であると同時に想像上のものであるのと同様なのである。(ストイキツァ『幻視絵画の詩学』)

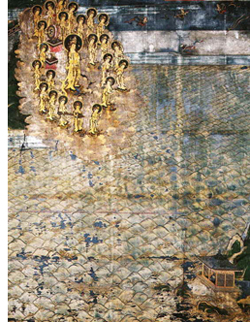

つまり、現実の空間に存在しながら幻視を目撃した聖者と、非現実的な光景である幻視そのものは、全く別々の空間に属するモチーフであり、それをひとつの画面に描こうとすれば、画面は少なくともふたつの消失点によって大きく分断されてしまうという問題。ストイキツァは、幻視絵画における空間の分断を巧みに調停していった画家たち(スルバランやティツィアーノ、ビセンテ・カルドゥーチョら)の絵画空間を賞賛するわけですが、僕はといえば、ストイキツァお得意の弁証法的分析と歴史記述に舌を巻きながらも、では日本美術史においてはどうだっただろうか、と考えざるを得ませんでした。 たとえば、日本における幻視絵画と言えば、「来迎図」が真っ先に挙げられるでしょう。知恩院にある国宝「早来迎」はもちろん、ある種の強い空間性を備えた、海住山寺の《十一面観音来迎図壁画》(15世紀後半、右図)などを見てみれば、そこにストイキツァが指摘するような空間の分断は全く発生していないことがよくわかります。この空間こそが、僕の言うところの「あまりにもぬけぬけと繋がった生と死の空間」の典型であり、また、高取と橋本の言うところの「死者の霊魂のあの世での浄化を、生者がこの世から援助できる」という死生観が生み出した空間なのでしょう。

たとえば、日本における幻視絵画と言えば、「来迎図」が真っ先に挙げられるでしょう。知恩院にある国宝「早来迎」はもちろん、ある種の強い空間性を備えた、海住山寺の《十一面観音来迎図壁画》(15世紀後半、右図)などを見てみれば、そこにストイキツァが指摘するような空間の分断は全く発生していないことがよくわかります。この空間こそが、僕の言うところの「あまりにもぬけぬけと繋がった生と死の空間」の典型であり、また、高取と橋本の言うところの「死者の霊魂のあの世での浄化を、生者がこの世から援助できる」という死生観が生み出した空間なのでしょう。この種の空間は、象徴体系についての膨大な教養を前提とし過ぎる象徴的記号の空間とも、空間的な現前性に頼るあまり視点の分裂が頻発する透視図法的空間とも異なる現前性を持っているのではないか、と思うのです。そして、現代のキャラクター表現もまた、このような空間と現前性に立脚していると想定することで、矢代が半世紀前に書き留めたアイディアの射程を、今日まで延長して考えることができるのではないか。僕の「日本的イコノロジーの復興」テーマの背後には、以上のような絵画論があるのだということを書き加えておきます。

□

浅田さんから与えられた「アト・ランダム」な「?」にお答えするというかたちを借りて、こちらもまた「アト・ランダム」にアイディアを書きつける、という内容になってしまったかもしれませんが、これをきっかけとして、久松知子やハタユキコ、またカオス*ラウンジのアーティストたちの作品について多くの人たちに考えてもらうこと、そして、「遅れてきたモダニズム」によって保守化しきった果てに、いまや何を論じるべきかすら見失った「美術批評」(とりわけ絵画論)が、少しでもアクチュアルなものになれば、と願っています。(くろせ・ようへい 美術家・美術評論家、カオス*ラウンジ代表)

(2014年7月10日公開)

—〈C O N T E N T S〉

浅田 彰×黒瀬陽平「ポストモダン・ジャパンの行方――意見交換」 ・[第1ラウンド]1&2

(Text by 浅田 彰:『都市ソラリス』の余白に/『都市ソラリス』の余白の余白に)

・[第1ラウンド]3

(Text by 黒瀬陽平:「接続」と「切断」の設計:浅田さんへの応答として)

・[第2ラウンド]1

(〈CHAOS*LOUNGEより再掲〉Text by 黒瀬陽平:日本的イコノロジーの復興)

(Text by 浅田 彰 黒瀬陽平へ——『LITTLE AKIHABARA MARKET』の余白に)

・[第2ラウンド]2 (Text by 黒瀬陽平 「日本的イコノロジー」を支える絵画空間)

・[第3ラウンド]1

(Text by 浅田 彰 黒瀬陽平へ——「『当事者性』の美学」の余白に)