Review

光を遮るもの 『鷹野隆大 毎日写真1999-2021』展評

文:清水 穣

写真はすべて©️Ryudai Takano, Courtesy of Yumiko Chiba Associates

まず、『In My Room』(2005年)や『男の乗り方』(2009年)に代表される鷹野隆大の初期作品は、その意図も計算も理解出来るが、興味を引かなかった。男の性が主題のようでありながら、そこに「ゲイ」も「エロス」も見いだせなかったからである。それなら、鷹野写真に無いものとしての両者は、写真とどのような関係にあるだろうか。

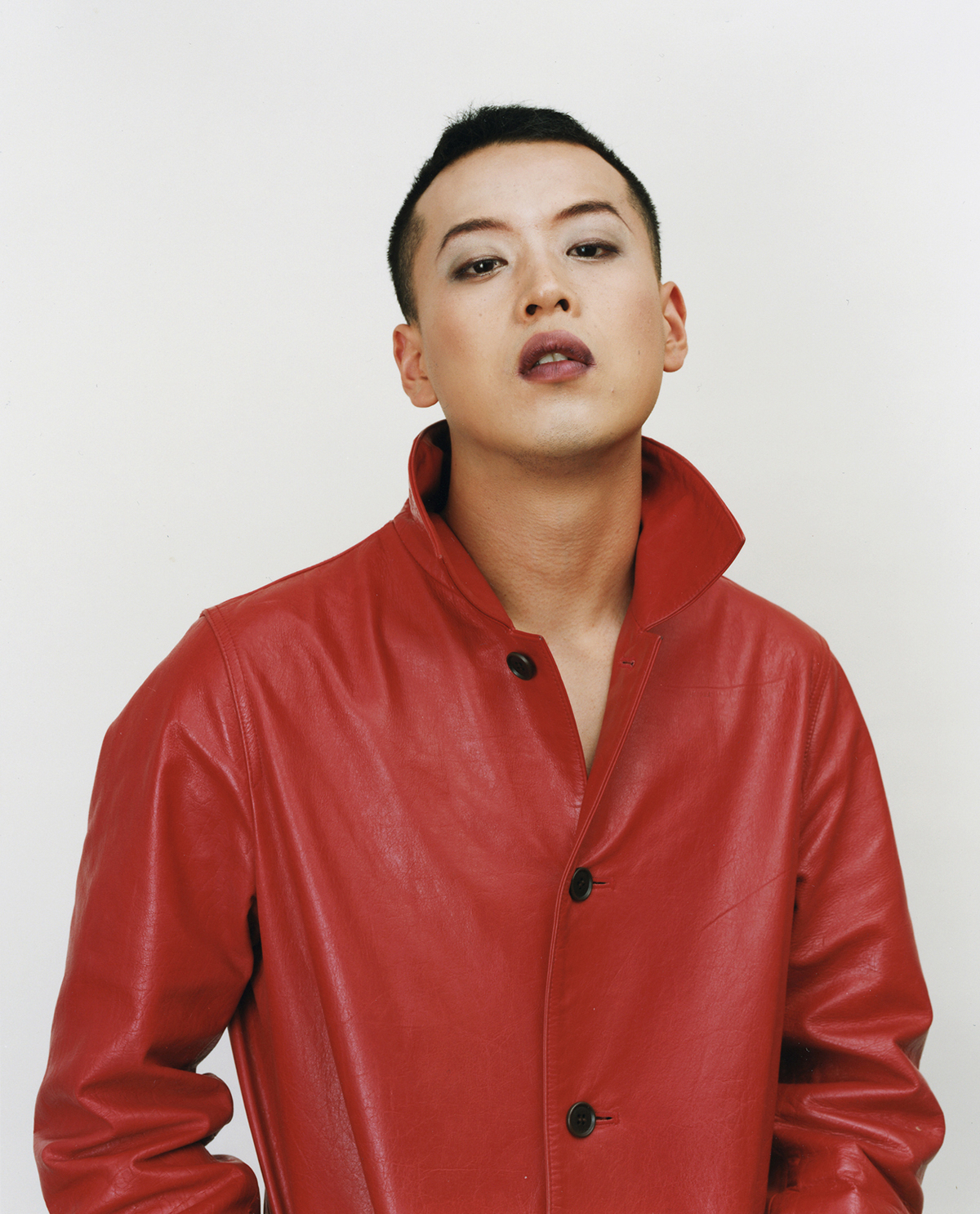

《赤い革のコートを着ている》2002年(「イン・マイ・ルーム」シリーズより)

写真はすべて©️Ryudai Takano, Courtesy of Yumiko Chiba Associates

*1 ジャン・ジュネ『泥棒日記』、朝吹三吉訳、新潮文庫、308頁。

優れた「ゲイ」アートには「中心を外す」この奇妙なバランスが常に見られる。例えばヴィルヘルム・フォン・グレーデン、マイナー・ホワイト、ドゥエイン・マイケルズ、ジョージ・プラット・ラインスの、繊細で傷つきやすく、ときに欲望が透けてかなりイタい作品群を思い浮かべよう。反対に、いわゆるエロティック・アート(トム・オブ・フィンランド、田亀源五郎)や、美しいメール・ヌードの男性美(ブルース・ウェーバー、ハーブ・リッツ)が退屈なのは、そのバランスを放棄するからである。欲望の中心を目指して、筋肉と美男子ばかり追求してもエロスは現れない。さらに、ゲイ的なエロスに固有のこの遠心力は、表層的な感覚を通じて次々と異なる対象へ飛躍する力としても現れる。

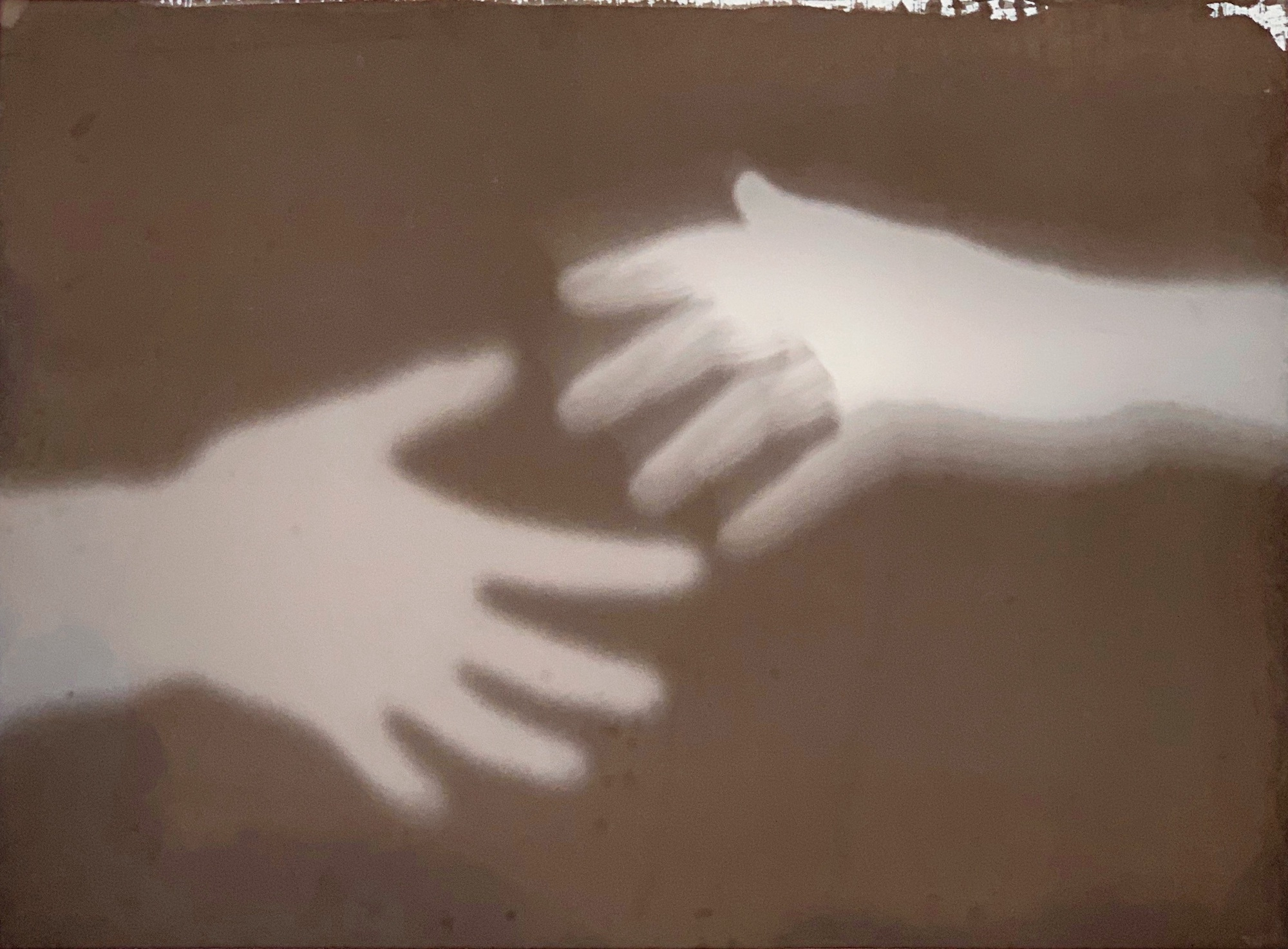

朗々たる響きは少しもなかったけれども、マリオの声は、その手のように大きくて太かった、クレルの顔に、その声はぺったりと貼りついた。それは土塊、シャベル一杯分の土塊をも動かすことができそうな、胼胝のできた手のような、荒けずりの声であった(*2)。

*2 ジャン・ジュネ『ブレストの乱暴者』、澁澤龍彦訳、新潮社全集2巻、27頁。

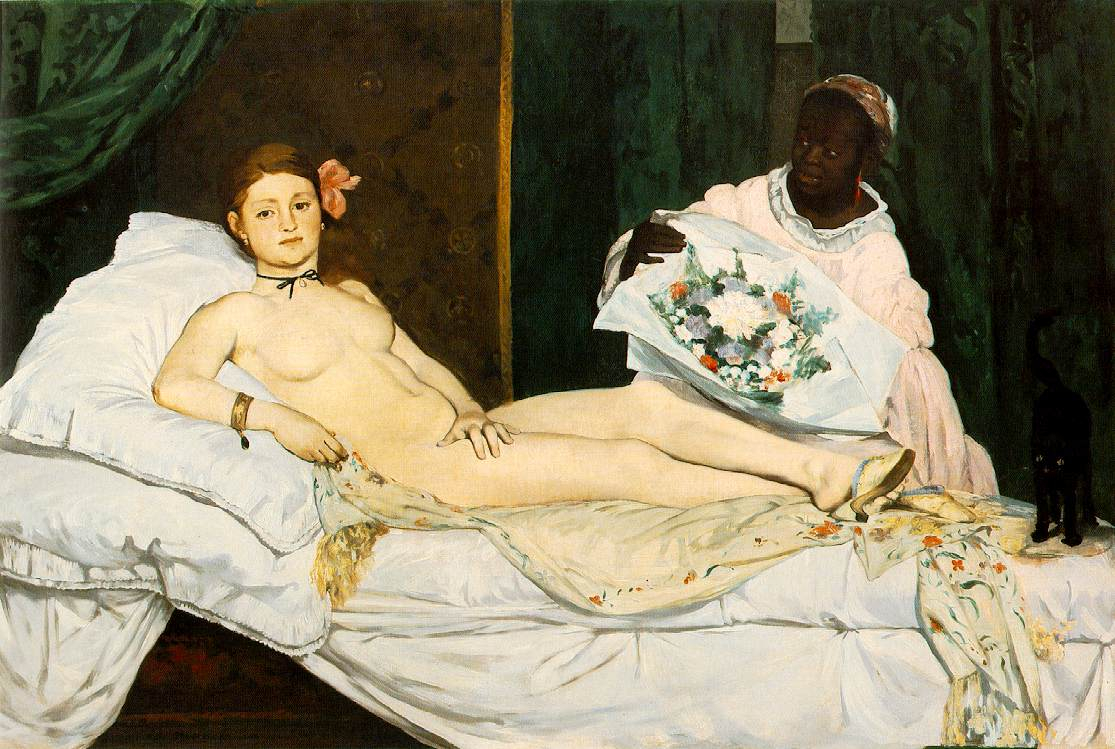

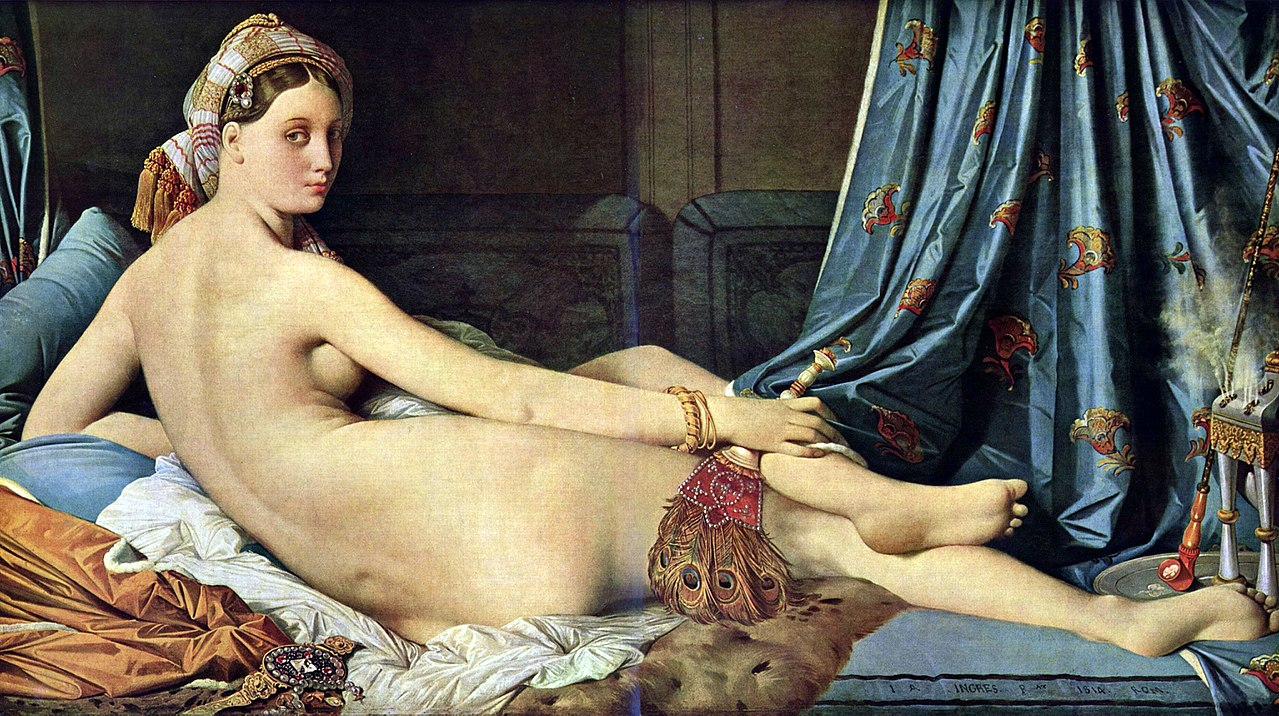

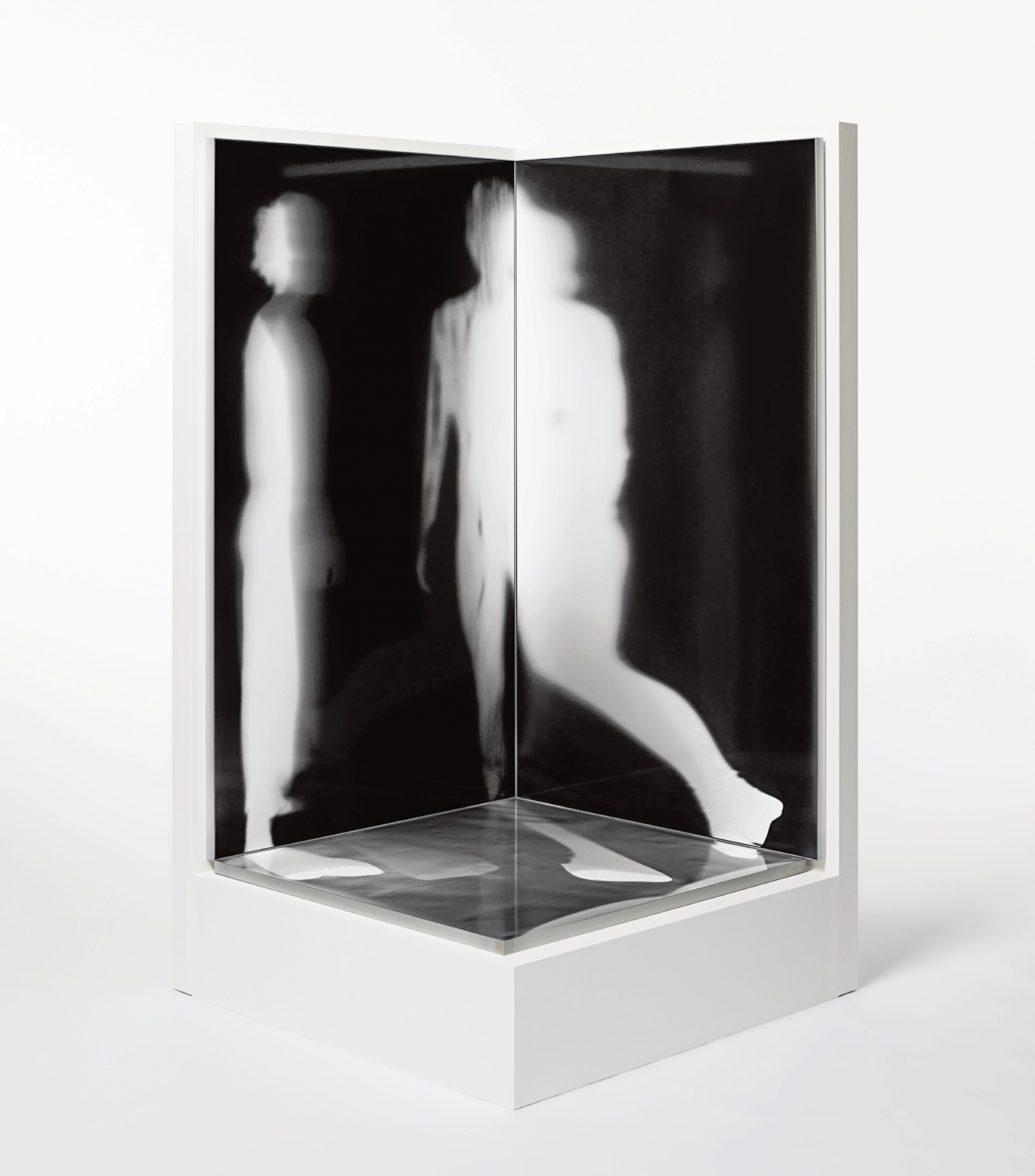

荒けずりの声(聴覚)から、胼胝のできた逞しい手(触覚)へ飛ぶ。例えばヘルベルト・トビアス、ロバート・メイプルソープ、ヴォルフガング・ティルマンスをゲイ・フォトグラフィーと呼ぶとき、その表現の核にある特質は、ある表層の質感を等号として被写体から被写体へ飛び移る、この遠心力である。中心を外すバランスと、表層的エロスによる飛躍。上に挙げたリストに、鷹野隆大の名前が連なることはないだろう。鷹野の主題は「ジェンダー」をめぐる政治であり、だから被写体は、原理的には、アイデンティティ・ポリティクスの標本として提示され、事実、彼らの姿勢のすべて ―コントラポスト、少し開けた口、オランピア、オダリスク― は、定形にほかならない、と。他方で、アプロプリエイトされた形式性をもたない、「ジェンダー系」以外の作品には、技術的にも審美的にも、特に見どころは見つからない、と。

《Kikuo (1999.09.17.Lbw.#11)》1999年(「ヨコたわるラフ」シリーズより)

エドゥアール・マネ《オランピア》1863年(エドゥアール・マネ – Unknown source)

ドミニク・アングル《グランド・オダリスク》1814年(ドミニク・アングル – wartburg.edu)

*3 詳細は、清水穣「「カスババ」分析 — アブソープションとシアトリカリティの主題によるヴァリエーション」を参照。

鷹野隆大『カスババ』(大和プレス、2011年)所収。

《2003.01.21.#17》2003年(「カスババ」シリーズより)

《2006.03.06.#b04》2006年(「カスババ」シリーズより)

《2011.11.25.bw.#a27》2011年(「Photo-Graph」シリーズより)

《2012.03.14.#a26》2012年(「毎日写真」より)

《2013.12.04.#a37》2013年(「毎日写真」より)

《2014.03.24.#b25》2014年(「毎日写真」より)

《2015.04.06.bw#36》2015年

《2016.01.29.#b18》2016年(「毎日写真」より)

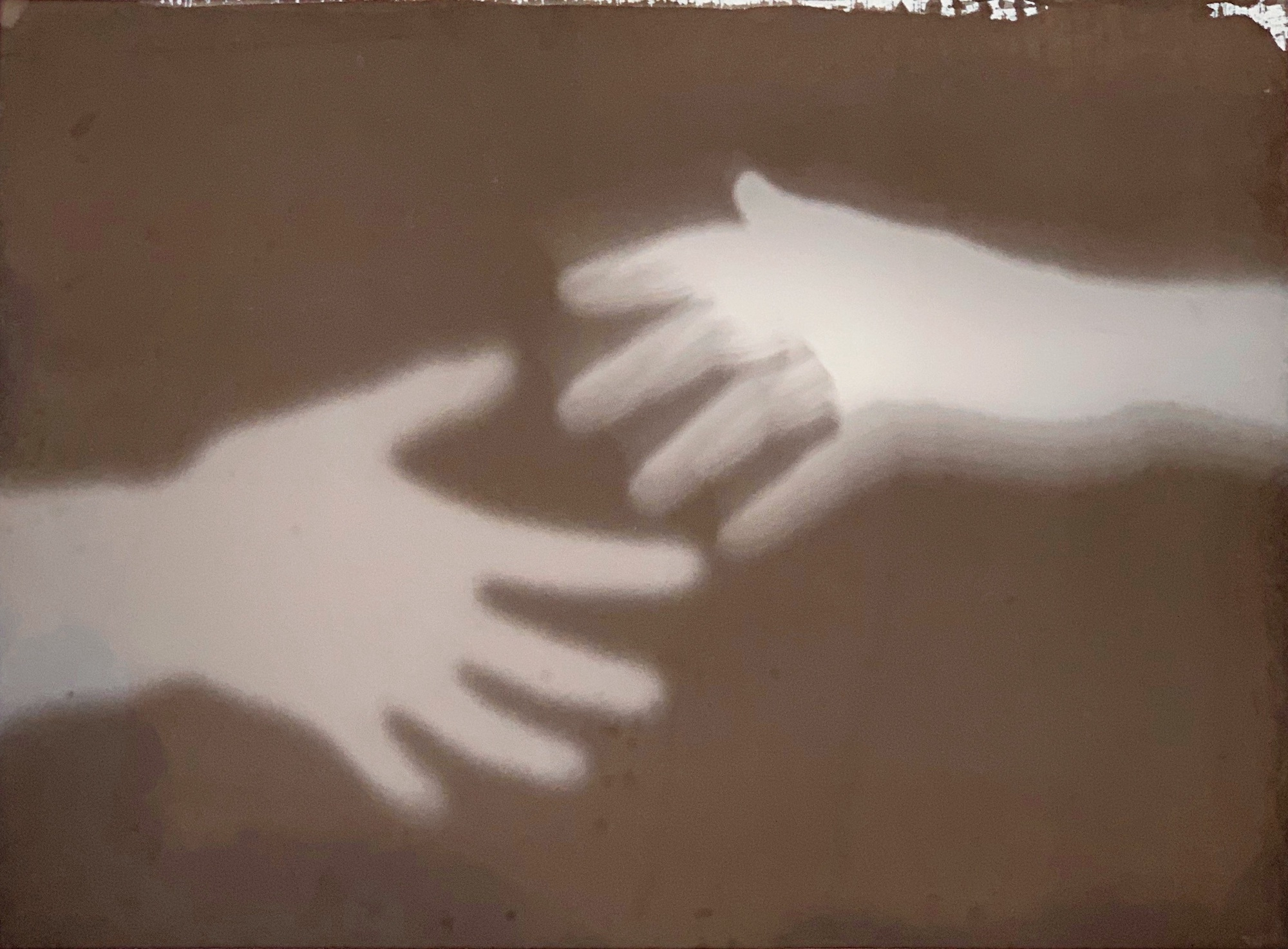

《2019.12.29.P.#02(距離と時間)》2019年(「Red Room Project」より)

*4 「ディドロ、ブレヒト、エイゼンシュテイン」『第三の意味』(沢崎浩平訳、みすず書房、新装版1998年)144頁。

「カスババ」の探求とは、写真から、主体も視点も焦点も引くことだったのである。それを通じて、写真家は「屈折光学的」な、平面としての写真の外へ出たのだと言えるだろう。影のシリーズ以降の作品には、すでに上下左右の区別がない。世界とは、開口部が極大のカメラ=部屋にほかならず、そこは極大にぼけた光の像で充満している。鷹野にとって写真とは、そこにひとつの存在が影を落とすことである。影の部分では世界の像が見えない。あえてそう呼ぶならば、それが鷹野隆大の写真における「主体」であろう。写真家とは、光を遮り、世界に影を落とす者である。

《2021.04.11.Ps.#03》2021年(「Sun Light Project」より)

批評家。同志社大学教授。

※『鷹野隆大 毎日写真1999-2021』展は、2021年9月23日まで国立国際美術館で開催中。