Review

透過と公差——Kyotographie 2021の4つの展示

文:五所純子

2021.10.05

©︎ Takeshi Asano-KYOTOGRAPHIE 2021

KYOTOGRAPHIE 2021は、透過性のグラデーションを歩く旅となった。

透過性の低いほうから高いほうへと書き進むことにする。

【透過0】片桐功敦「Sacrifice」

アスファルトを歩く。砂利を渡る。二条城二の丸御殿台所の入口にさしかかると、土に遮られる。山と積み上げられた黒いフレコンバックと正面から睨みあい、先が見えない。透過度0。ピラミッドの石材は1個90〜150センチほどの高さというが、城に居座るフレコンバックは、建材か、廃棄物か、ブラックボックスか。およそ400年前から煮つめられた飴色の太々しい梁に支えられた畳の間に、移植されて並べられる10年前の破壊風景。割れた柱、野ざらしの自動車、土飛沫のとれない廊下、どれもこれもに花が生けられている。華道は、すくなくとも筆者にとって、祖母や母や近所の主婦たちが手慰みに身につける俗流の様式美としてあった。しかしここでは、壊れた日常にたいして、家庭にまで浸みこみ曲がった花の様式が意想外の均衡をもたらし、破壊をべつの水準へと運んだのではないか。なかでも、白磁の踊り子人形の失われた頭部にポピーが生けられ萎れた1枚。おそらく重要なのは、首の欠損よりも、足と台座の屈折であり、異物どうしのマッチングの妙を超え、見る者のアングルを失調させることだ。歪んだ不離一体の美があった。

アスファルトを歩く。砂利を渡る。二条城二の丸御殿台所の入口にさしかかると、土に遮られる。山と積み上げられた黒いフレコンバックと正面から睨みあい、先が見えない。透過度0。ピラミッドの石材は1個90〜150センチほどの高さというが、城に居座るフレコンバックは、建材か、廃棄物か、ブラックボックスか。およそ400年前から煮つめられた飴色の太々しい梁に支えられた畳の間に、移植されて並べられる10年前の破壊風景。割れた柱、野ざらしの自動車、土飛沫のとれない廊下、どれもこれもに花が生けられている。華道は、すくなくとも筆者にとって、祖母や母や近所の主婦たちが手慰みに身につける俗流の様式美としてあった。しかしここでは、壊れた日常にたいして、家庭にまで浸みこみ曲がった花の様式が意想外の均衡をもたらし、破壊をべつの水準へと運んだのではないか。なかでも、白磁の踊り子人形の失われた頭部にポピーが生けられ萎れた1枚。おそらく重要なのは、首の欠損よりも、足と台座の屈折であり、異物どうしのマッチングの妙を超え、見る者のアングルを失調させることだ。歪んだ不離一体の美があった。

【透過1】小原一真「空白を埋める」

二条城の中に、とりわけ安普請の空間がつくられている。壁は半透明のトタンのような波板で囲われ、コンビニエンスストアの蛍光灯のように冷たく明るい。あるいは病室の漂白とも、あるいは工場の殺風景とも。東京電力福島第一原発とCOVID-19の病棟をとらえた写真のなかに、半透明の人びとがいる。原発作業員と医療従事者、ともに半透明の防護服をまとっている。放射性物質もウィルスも目に見えない。だがそこにある。そこに危険があるという事実を、その危険に面して労働する人びとの半透明の装いこそが、曖昧にしてしまうというアイロニーが写っている。透過度1。半透明の防護服とは、風景の安全偽装であり、危険業務にあたる人間を亡霊化する衣装である。その装いをゆっくりと脱がすように、声を響かせる。ただし、波板にレタリングされた文字は、薄く、波打ち、寄せては返して、ひと目で読み取れるものではない。人びとの耐久力と包容力がないまぜになった声の形状は、現社会が許容もしくは放置している公差ではないか。

二条城の中に、とりわけ安普請の空間がつくられている。壁は半透明のトタンのような波板で囲われ、コンビニエンスストアの蛍光灯のように冷たく明るい。あるいは病室の漂白とも、あるいは工場の殺風景とも。東京電力福島第一原発とCOVID-19の病棟をとらえた写真のなかに、半透明の人びとがいる。原発作業員と医療従事者、ともに半透明の防護服をまとっている。放射性物質もウィルスも目に見えない。だがそこにある。そこに危険があるという事実を、その危険に面して労働する人びとの半透明の装いこそが、曖昧にしてしまうというアイロニーが写っている。透過度1。半透明の防護服とは、風景の安全偽装であり、危険業務にあたる人間を亡霊化する衣装である。その装いをゆっくりと脱がすように、声を響かせる。ただし、波板にレタリングされた文字は、薄く、波打ち、寄せては返して、ひと目で読み取れるものではない。人びとの耐久力と包容力がないまぜになった声の形状は、現社会が許容もしくは放置している公差ではないか。

【透過2】リャン・インフェイ「傷痕の下」

性暴力の被害体験がテーマとされ、写真と音声がセットで展示されている。記憶を結晶化したような写真が壁にかけられ、写真に近づくほど被害体験を語る音声がはっきり聞こえる仕組みだ。だが、イマージュは粗く凡庸で、声は朴訥として、語りはただ出来事を述べるばかりでアクセントがない。どこから事が起きていたか、どこが暴力でどこが暴力でないか、どこで引き返せば被害が生じなかったかなどを掴むためには、鑑賞者の注意力をかなり要する。つまり、これが暴力の記憶だ。暴力の、暴力を被った者の、暴力を被った者が抱えつづける記憶のありようである。この展示は、記憶をひとつずつ仕切った磨りガラスのようなフィルムの存在が大きく、性暴力サバイバーの社会的な位置を示している。まるで、報道で顔にかけられるモザイク、法廷で原告人を囲う衝立、病室のカーテン、私だけの部屋、みずから記憶に覆いかぶせたベール……。暴力の隠蔽と、個人情報の秘匿と、精神の安全保持が、分かちがたく絡みあう。透過度2。磨りガラスの向こうでぼやける人物のかたち、けれど、向こうに人物がいることを確かに写す磨りガラスのようなフィルム。作家と展示デザイナーはこれを写真として提示したのではないか。

性暴力の被害体験がテーマとされ、写真と音声がセットで展示されている。記憶を結晶化したような写真が壁にかけられ、写真に近づくほど被害体験を語る音声がはっきり聞こえる仕組みだ。だが、イマージュは粗く凡庸で、声は朴訥として、語りはただ出来事を述べるばかりでアクセントがない。どこから事が起きていたか、どこが暴力でどこが暴力でないか、どこで引き返せば被害が生じなかったかなどを掴むためには、鑑賞者の注意力をかなり要する。つまり、これが暴力の記憶だ。暴力の、暴力を被った者の、暴力を被った者が抱えつづける記憶のありようである。この展示は、記憶をひとつずつ仕切った磨りガラスのようなフィルムの存在が大きく、性暴力サバイバーの社会的な位置を示している。まるで、報道で顔にかけられるモザイク、法廷で原告人を囲う衝立、病室のカーテン、私だけの部屋、みずから記憶に覆いかぶせたベール……。暴力の隠蔽と、個人情報の秘匿と、精神の安全保持が、分かちがたく絡みあう。透過度2。磨りガラスの向こうでぼやける人物のかたち、けれど、向こうに人物がいることを確かに写す磨りガラスのようなフィルム。作家と展示デザイナーはこれを写真として提示したのではないか。

【透過3】榮榮&映里「即非京都」

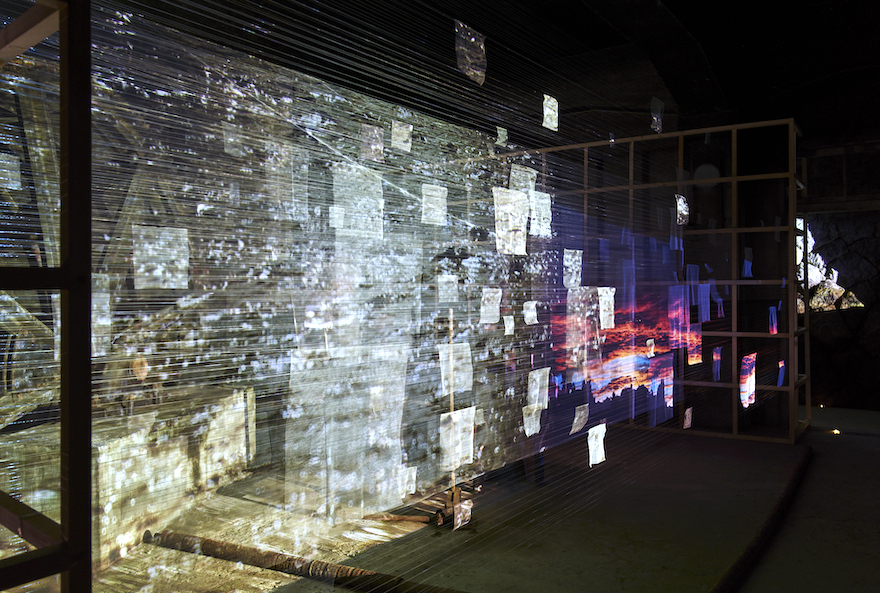

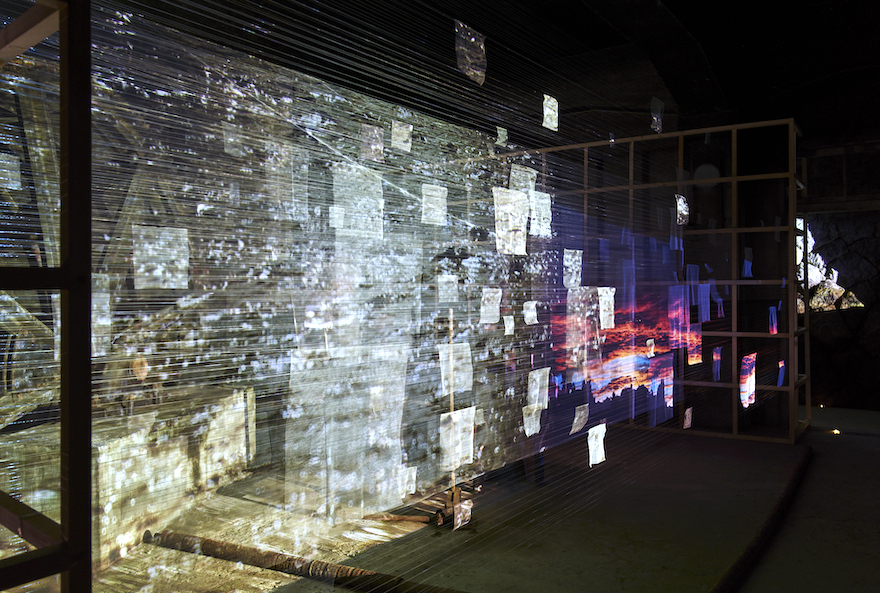

ゆるやかな坂を上って門をくぐると、「京都の人は天皇がいなくなって寂しくて、これを造ったんだって」と同行者が言った。1887年に着工され、1891年から1948年まで実用に供されていた蹴上インクラインの跡地に立ち、鉄路の脇から轟々と下りてくる水の音を浴びる。歩を進め、奥の小屋に入る前に「足元に気をつけてください」とうながされる。暗い。軽くつまずく。目を凝らすと、両側に格子状に組まれた木枠、そのあいだに張り巡らされた天糸、そこに吊り下げられた網目状の布、そして暗がりの一画に直径3、4メートルもあろうかという円形の巻上機が息を潜めている。近くに遠くに吊り下げられた数々の小さなスクリーンは光の短冊のようで、しかし網目のために全体として受け止めず、像を粒子に分解する。残像として焼きつくのはむしろ網目のほうで、全身の肌に投射光を受けながら、歩を進める。小屋の深奥にたどりついて驚く。小さな小さな明るい部屋があった。そこはワイヤー入りの網ガラスから光が採られていて、先ほどまでの残像はこのガラスに転写して忘れてしまおう。ここでは、分解された粒子がふたたび集められ、いっそう繊細に凝縮されたモノクロームの像に変身を遂げている。窓側のゼラチンシルバー、壁側の和紙、その間に佇んで、わたしは写真の原始に立ち会っていた。——ふたたび暗がりへと歩きだし、小屋の一巡を終えようとする。すると床板が抜かれ、強化ガラスに替えられた部分があった。足下に透ける疎水。水の蓄えた光がガラスの床から小屋内に採りこまれ、見上げると天井に像が揺らめいて遊び、巻上機の端にプリズムが映っている。まるでフィルムを失った巨大なリールのような巻上機。ドラム工場のガラス床。暗い部屋に小さな穴。この箱自体がカメラ・オブスキュラなのだと気がついた瞬間、プリズムが消えていた。透過度3。

ゆるやかな坂を上って門をくぐると、「京都の人は天皇がいなくなって寂しくて、これを造ったんだって」と同行者が言った。1887年に着工され、1891年から1948年まで実用に供されていた蹴上インクラインの跡地に立ち、鉄路の脇から轟々と下りてくる水の音を浴びる。歩を進め、奥の小屋に入る前に「足元に気をつけてください」とうながされる。暗い。軽くつまずく。目を凝らすと、両側に格子状に組まれた木枠、そのあいだに張り巡らされた天糸、そこに吊り下げられた網目状の布、そして暗がりの一画に直径3、4メートルもあろうかという円形の巻上機が息を潜めている。近くに遠くに吊り下げられた数々の小さなスクリーンは光の短冊のようで、しかし網目のために全体として受け止めず、像を粒子に分解する。残像として焼きつくのはむしろ網目のほうで、全身の肌に投射光を受けながら、歩を進める。小屋の深奥にたどりついて驚く。小さな小さな明るい部屋があった。そこはワイヤー入りの網ガラスから光が採られていて、先ほどまでの残像はこのガラスに転写して忘れてしまおう。ここでは、分解された粒子がふたたび集められ、いっそう繊細に凝縮されたモノクロームの像に変身を遂げている。窓側のゼラチンシルバー、壁側の和紙、その間に佇んで、わたしは写真の原始に立ち会っていた。——ふたたび暗がりへと歩きだし、小屋の一巡を終えようとする。すると床板が抜かれ、強化ガラスに替えられた部分があった。足下に透ける疎水。水の蓄えた光がガラスの床から小屋内に採りこまれ、見上げると天井に像が揺らめいて遊び、巻上機の端にプリズムが映っている。まるでフィルムを失った巨大なリールのような巻上機。ドラム工場のガラス床。暗い部屋に小さな穴。この箱自体がカメラ・オブスキュラなのだと気がついた瞬間、プリズムが消えていた。透過度3。

ごしょ・じゅんこ

文筆家。最新刊は『薬を食う女たち』(河出書房新社)。

※Kyotographie 2021は、2021年10月17日(日)まで京都市内各所で開催中。

透過性の低いほうから高いほうへと書き進むことにする。

【透過0】片桐功敦「Sacrifice」

Atsunobu Katagiri “Sacrifice” in Nijo-jo Castle Ninomaru palace Daidokoro Kitchen.

©︎ Takeshi Asano-KYOTOGRAPHIE 2021

Atsunobu Katagiri “Sacrifice,” 2014

© Atsunobu Katagiri

【透過1】小原一真「空白を埋める」

Kazuma Obara “Fill In the Blanks”

Nijo-jo Castle Ninomaru Palace Daidokoro Kitchen and Okiyodokoro Kitchen

©︎ Takeshi Asano-KYOTOGRAPHIE 2021

【透過2】リャン・インフェイ「傷痕の下」

Yingfei Liang “Beneath the Scars”

Sfera

©︎ Takeshi Asano-KYOTOGRAPHIE 2021

【透過3】榮榮&映里「即非京都」

RongRong&inri “Jifei Kyoto”

Outdoor Space of Lake Biwa Canal Museum

©︎ Takeshi Asano-KYOTOGRAPHIE 2021

ごしょ・じゅんこ

文筆家。最新刊は『薬を食う女たち』(河出書房新社)。

※Kyotographie 2021は、2021年10月17日(日)まで京都市内各所で開催中。