Review

仮想の岩屋のなかで――《ヴォイス・オブ・ヴォイド》評

文:福嶋亮大

2021.10.12

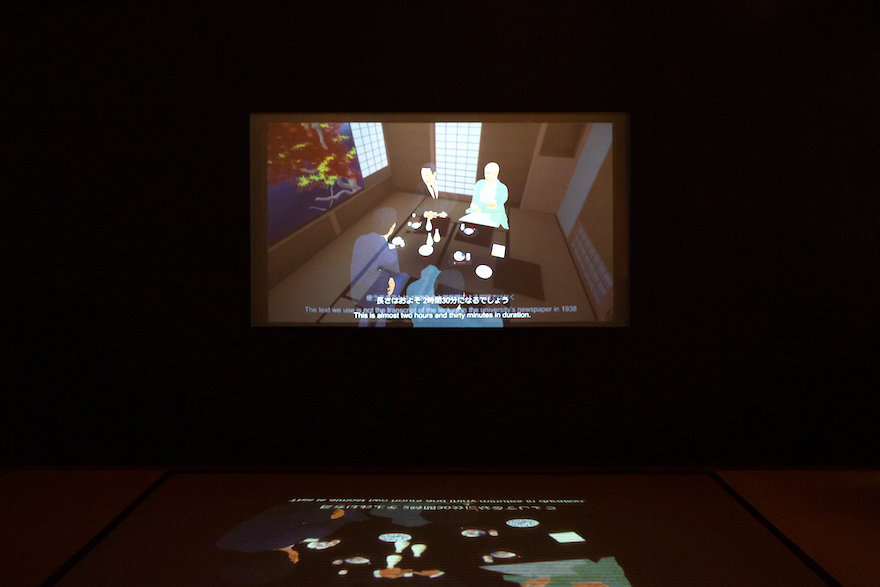

Photo by Hana Sawada, Courtesy of Kyoto Experiment.

井伏鱒二の名高い小説「山椒魚」は、頭が大きくなりすぎたせいで狭い岩屋の外に出られなくなった哀れな小動物の話である。井伏本人がこの寓話によって何を示唆したかったのかはさておき、この笑いを誘う山椒魚の姿を、近代日本の知識人、とりわけ哲学者のあり方と重ねてみることは十分に可能だろう。

近代日本の哲学者たちは非西洋人でありながら、ヨーロッパの難解きわまりない哲学書を読みぬき、ついには西田幾多郎の哲学をはじめとする独創的な思想へと到った。その努力はまさに驚くべきものである。しかし、哲学者たちが1940年代に世界戦争と遭遇したとき、彼らの肥大化した頭脳はむしろ負の結果を招いた。とりわけ、いわゆる「京都学派」の極度に抽象的な哲学は、戦時下において大東亜共栄圏を補完するイデオロギーとなり、戦後はそのせいで「悪魔祓い」されることになった。戦後の論壇では丸山眞男のような政治学者がヒーローとなったが、それは哲学者の凋落と表裏一体である。

ただ、彼らの言説が政治的な有効性をもったというのも、いささか過大な評価だろう。京都学派の哲学はまさに「山椒魚」のようなものである。彼らはカント、ヘーゲル、ニーチェらを出発点としながら、ヨーロッパ中心主義を解体する「世界史の哲学」を語ろうとした。しかし、そのことは、彼らを肥大化した観念の岩屋に閉じ込め、そのうえ彼らに戦時協力者の汚名まで着せることになった。要するに、彼らはどんどん重くなってゆく頭脳を支えきれずに、ズッコケてしまったのである。それゆえ、彼らの深遠にして壮大な思考には、どこか滑稽さやバカバカしさがつきまとっている。

ホー・ツーニェンが本作《ヴォイス・オブ・ヴォイド——虚無の声》でやろうとしたのは、観念の異常なランナウェイに駆り立てられた哲学者の面々を、アート作品のなかに降霊させることであった。ここに登場する哲学者たち、いわゆる「京都学派四天王」の高坂正顕、西谷啓治、高山岩男、鈴木成高、および京都学派左派に分類される三木清や戸坂潤らが、井伏とほぼ同世代に当たることには、注意を促しておこう(※)。

ホー・ツーニェンが本作《ヴォイス・オブ・ヴォイド——虚無の声》でやろうとしたのは、観念の異常なランナウェイに駆り立てられた哲学者の面々を、アート作品のなかに降霊させることであった。ここに登場する哲学者たち、いわゆる「京都学派四天王」の高坂正顕、西谷啓治、高山岩男、鈴木成高、および京都学派左派に分類される三木清や戸坂潤らが、井伏とほぼ同世代に当たることには、注意を促しておこう(※)。

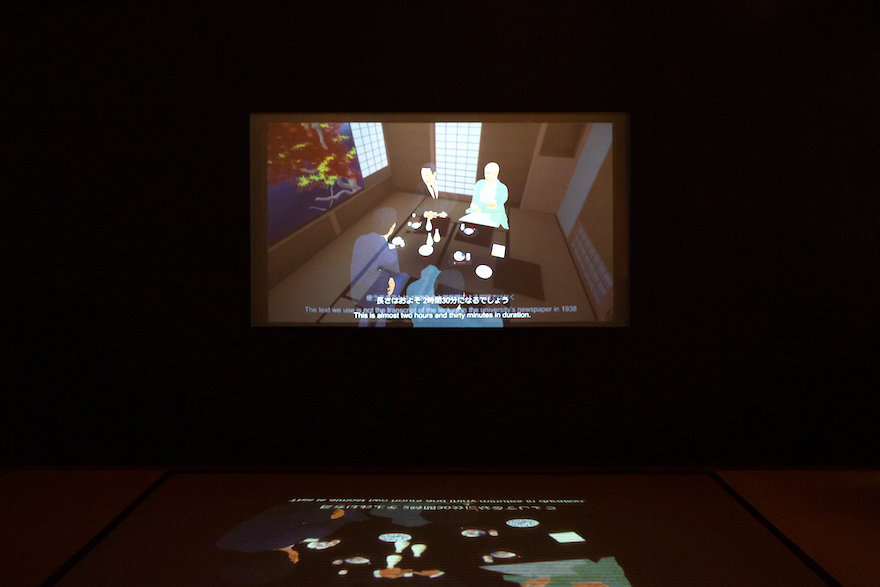

ホーは1942年新年号の『中央公論』に掲載された高坂・西谷・高山・鈴木の座談会「世界史的立場と日本」の収録現場となった「左阿彌の茶室」を作品の中心としつつ、その上部に「空」を、その下部に「監獄」を配して、この三層をVRによって統合した。空では『機動戦士ガンダム』の量産型ロボット(ザク)が戦地に向かう一方、地下では三木と戸坂――治安維持法に関わって拘禁された彼らは、ともに疥癬のために獄死した――が狭い牢獄に閉じ込められている。四人の哲学者たちのいる茶室は、閉じた球体として表現される。彼らの声は、この浮遊する球体のなかをむなしく反響するだけである。

ホーは1942年新年号の『中央公論』に掲載された高坂・西谷・高山・鈴木の座談会「世界史的立場と日本」の収録現場となった「左阿彌の茶室」を作品の中心としつつ、その上部に「空」を、その下部に「監獄」を配して、この三層をVRによって統合した。空では『機動戦士ガンダム』の量産型ロボット(ザク)が戦地に向かう一方、地下では三木と戸坂――治安維持法に関わって拘禁された彼らは、ともに疥癬のために獄死した――が狭い牢獄に閉じ込められている。四人の哲学者たちのいる茶室は、閉じた球体として表現される。彼らの声は、この浮遊する球体のなかをむなしく反響するだけである。

もとより、哲学のテクストをアートの舞台にあげるには、並大抵のやり方ではうまくいかない。ホーはその困難を乗り越えるのに、VRを採用した。VRに幽閉された鑑賞者は、観念の球体のなかの哲学者、監獄で横たわる囚人、戦地に向かうロボットをそれぞれ擬似体験することになる(この三つのシーンについては、別室の映像でより詳しく説明されている)。それは決して楽な鑑賞ではない。重い機材を頭にのせ、呪文のようなテクストを読み上げるささやき声に始終侵略される鑑賞者は、ちょうど山椒魚のように身動きがとれないまま、VRを操作するために座談会の速記者のふりをして手を動かさねばならない。外から見れば、その不自由な姿はずいぶんと滑稽に映るだろう。

もとより、哲学のテクストをアートの舞台にあげるには、並大抵のやり方ではうまくいかない。ホーはその困難を乗り越えるのに、VRを採用した。VRに幽閉された鑑賞者は、観念の球体のなかの哲学者、監獄で横たわる囚人、戦地に向かうロボットをそれぞれ擬似体験することになる(この三つのシーンについては、別室の映像でより詳しく説明されている)。それは決して楽な鑑賞ではない。重い機材を頭にのせ、呪文のようなテクストを読み上げるささやき声に始終侵略される鑑賞者は、ちょうど山椒魚のように身動きがとれないまま、VRを操作するために座談会の速記者のふりをして手を動かさねばならない。外から見れば、その不自由な姿はずいぶんと滑稽に映るだろう。

現状のVRは、鑑賞者に肉体的な負担を強いるものである。それは確かに、京都学派の観念的閉鎖性と対応するものかもしれない。ホー自身にも恐らく、マゾヒスティックな自己閉鎖へのオブセッションがあるのだろう。哲学と戦争の回顧を口実として、重苦しさや息苦しさに支配された「仮想の岩屋」に鑑賞者を導き入れること――、それが本作の核心と言えるのではないか。

現状のVRは、鑑賞者に肉体的な負担を強いるものである。それは確かに、京都学派の観念的閉鎖性と対応するものかもしれない。ホー自身にも恐らく、マゾヒスティックな自己閉鎖へのオブセッションがあるのだろう。哲学と戦争の回顧を口実として、重苦しさや息苦しさに支配された「仮想の岩屋」に鑑賞者を導き入れること――、それが本作の核心と言えるのではないか。

私はホーのチャレンジをたいへん興味深いと思ったが、本作にはいくつかの難点があることも指摘しておかねばならない。

1、本作の映像はほぼ静止画と変わらない。ザクの登場する「空」の場面でさえ、動きは乏しい。いまどきの高度な技巧を凝らしたアニメと比べると、本作は映像作品として明らかに貧弱である。むろん、躍動感のある表現は本作にはそぐわないとしても、すでにアニメがわれわれの日常に深く浸透している以上、アニメを使うアーティストには綿密な介入の戦略が求められる。私は本作の映像を、アニメとは思わなかった。

2、本作で『ガンダム』が参照されるのは、いささか唐突な印象を与える。そもそも、『ガンダム』の富野由悠季監督は、男たちが直線的に前進して敵を制圧する先行世代のアニメ(『宇宙戦艦ヤマト』のような)を、内在的に突破しようとした作家である。『ガンダム』では敵味方の成長の衝動が加速し、膨張し、クラッシュし、思いがけないカオスや惨事が引き起こされる。それは世界戦争の旋律となった誇大妄想――ナチス・ドイツの千年王国思想や日本の大東亜共栄圏の構想――を、ロボット・アニメの枠組みのなかで再現するような意欲的な作業である。しかも、富野は子どもにロボットのおもちゃを売るというビジネスマンとしての役割を忠実にこなしながら、それをやってのけた。このような複雑な構造を備えた『ガンダム』――あるいは戦争を一貫して取り上げてきた宮崎駿、押井守、庵野秀明らのアニメ作品――と比べると、《ヴォイス・オブ・ヴォイド》の戦争観はかなり素朴に思える。ザクに同一化する程度では、戦争を描くことにはならない。

3、《ヴォイス・オブ・ヴォイド》はその展示の手法については手が込んでいる反面、京都学派のテクストの再解釈という点では、それほど斬新なものではない。少なくとも私にとっては、本作で読み上げられるテクストの趣旨はだいたい既知のものであり、ほとんど驚きはなかった。哲学的テクストをわざわざアート作品として展示するからには、やはりプラスアルファの工夫が要るだろう。

これらの難点は看過しがたいとはいえ、ホーによる京都学派の再訪は、21世紀の東アジア政治にアクセスする拠点を提供するものにはなり得ている。なぜなら、京都学派の「亡霊」は、今や日本の外を徘徊しているからである。

例えば、三木清の協同主義――自由主義・全体主義・共産主義のいずれの限界を超えて、アジア諸国の協調を説く関係主義の哲学――は、現代中国では「天下主義」の名のもとに再来している(拙著『ハロー、ユーラシア』参照)。天下主義は独善的なナショナリズムも個人主義的なリベラリズムも批判しながら、個体どうしがリレーショナルに接続された「天下」を、最も普遍的なシステムとして称揚する。このような思想が、一帯一路構想のような拡張政策のイデオロギー的対応物であるのは明らかだろう。それは京都学派の哲学が、大東亜共栄圏のイデオロギー的対応物であったことと同じである。

かつてマルクス主義哲学者のエルンスト・ブロッホ――《ヴォイス・オブ・ヴォイド》で参照される田邊元と同い年でもある――は「考えるとは踏み越えることである」と述べた(『希望の原理』)。京都学派の哲学者も中国の天下主義者も、思考によって何かを「踏み越え」ようとしたのは間違いない。ただ、その逸脱的な思考プロセスは、えてして狭苦しい「仮想の岩屋」へと自らを幽閉してしまうのだ。本作ではそのようなパラドックスが的確に捉えられている。しかし、その結果として、本作そのものが頭ばかり大きくなった山椒魚に似てしまったのは、皮肉である。

(※)なお、建築家の岸田日出刀、映画監督の小津安二郎、特撮の生みの親である円谷英二、批評家の小林秀雄や大宅壮一、小説家の中野重治や川端康成らも、井伏とほぼ同世代に属する。彼らは旧来的なヒューマニズムを突破するテクノロジーの力に関心を寄せた、日本のモダニズムの第一世代である(彼らが生物学者であった昭和天皇とも同世代であるのはいうまでもない)。京都学派や井伏鱒二の仕事も、こうした思想的コンテクストと無縁ではない。

ふくしま・りょうた 文芸批評家。立教大学文学部准教授。最新刊は『ハロー、ユーラシア 21世紀「中華」圏の政治思想』(講談社)

※【KYOTO EXPERIMENT】ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》 | YCAMとのコラボレーションは、2021年10月24日(日)まで京都芸術センターで開催中。

近代日本の哲学者たちは非西洋人でありながら、ヨーロッパの難解きわまりない哲学書を読みぬき、ついには西田幾多郎の哲学をはじめとする独創的な思想へと到った。その努力はまさに驚くべきものである。しかし、哲学者たちが1940年代に世界戦争と遭遇したとき、彼らの肥大化した頭脳はむしろ負の結果を招いた。とりわけ、いわゆる「京都学派」の極度に抽象的な哲学は、戦時下において大東亜共栄圏を補完するイデオロギーとなり、戦後はそのせいで「悪魔祓い」されることになった。戦後の論壇では丸山眞男のような政治学者がヒーローとなったが、それは哲学者の凋落と表裏一体である。

ただ、彼らの言説が政治的な有効性をもったというのも、いささか過大な評価だろう。京都学派の哲学はまさに「山椒魚」のようなものである。彼らはカント、ヘーゲル、ニーチェらを出発点としながら、ヨーロッパ中心主義を解体する「世界史の哲学」を語ろうとした。しかし、そのことは、彼らを肥大化した観念の岩屋に閉じ込め、そのうえ彼らに戦時協力者の汚名まで着せることになった。要するに、彼らはどんどん重くなってゆく頭脳を支えきれずに、ズッコケてしまったのである。それゆえ、彼らの深遠にして壮大な思考には、どこか滑稽さやバカバカしさがつきまとっている。

Installation view at Kyoto Art Center.

All the photos by Hana Sawada, Courtesy of Kyoto Experiment.

私はホーのチャレンジをたいへん興味深いと思ったが、本作にはいくつかの難点があることも指摘しておかねばならない。

1、本作の映像はほぼ静止画と変わらない。ザクの登場する「空」の場面でさえ、動きは乏しい。いまどきの高度な技巧を凝らしたアニメと比べると、本作は映像作品として明らかに貧弱である。むろん、躍動感のある表現は本作にはそぐわないとしても、すでにアニメがわれわれの日常に深く浸透している以上、アニメを使うアーティストには綿密な介入の戦略が求められる。私は本作の映像を、アニメとは思わなかった。

2、本作で『ガンダム』が参照されるのは、いささか唐突な印象を与える。そもそも、『ガンダム』の富野由悠季監督は、男たちが直線的に前進して敵を制圧する先行世代のアニメ(『宇宙戦艦ヤマト』のような)を、内在的に突破しようとした作家である。『ガンダム』では敵味方の成長の衝動が加速し、膨張し、クラッシュし、思いがけないカオスや惨事が引き起こされる。それは世界戦争の旋律となった誇大妄想――ナチス・ドイツの千年王国思想や日本の大東亜共栄圏の構想――を、ロボット・アニメの枠組みのなかで再現するような意欲的な作業である。しかも、富野は子どもにロボットのおもちゃを売るというビジネスマンとしての役割を忠実にこなしながら、それをやってのけた。このような複雑な構造を備えた『ガンダム』――あるいは戦争を一貫して取り上げてきた宮崎駿、押井守、庵野秀明らのアニメ作品――と比べると、《ヴォイス・オブ・ヴォイド》の戦争観はかなり素朴に思える。ザクに同一化する程度では、戦争を描くことにはならない。

3、《ヴォイス・オブ・ヴォイド》はその展示の手法については手が込んでいる反面、京都学派のテクストの再解釈という点では、それほど斬新なものではない。少なくとも私にとっては、本作で読み上げられるテクストの趣旨はだいたい既知のものであり、ほとんど驚きはなかった。哲学的テクストをわざわざアート作品として展示するからには、やはりプラスアルファの工夫が要るだろう。

これらの難点は看過しがたいとはいえ、ホーによる京都学派の再訪は、21世紀の東アジア政治にアクセスする拠点を提供するものにはなり得ている。なぜなら、京都学派の「亡霊」は、今や日本の外を徘徊しているからである。

例えば、三木清の協同主義――自由主義・全体主義・共産主義のいずれの限界を超えて、アジア諸国の協調を説く関係主義の哲学――は、現代中国では「天下主義」の名のもとに再来している(拙著『ハロー、ユーラシア』参照)。天下主義は独善的なナショナリズムも個人主義的なリベラリズムも批判しながら、個体どうしがリレーショナルに接続された「天下」を、最も普遍的なシステムとして称揚する。このような思想が、一帯一路構想のような拡張政策のイデオロギー的対応物であるのは明らかだろう。それは京都学派の哲学が、大東亜共栄圏のイデオロギー的対応物であったことと同じである。

かつてマルクス主義哲学者のエルンスト・ブロッホ――《ヴォイス・オブ・ヴォイド》で参照される田邊元と同い年でもある――は「考えるとは踏み越えることである」と述べた(『希望の原理』)。京都学派の哲学者も中国の天下主義者も、思考によって何かを「踏み越え」ようとしたのは間違いない。ただ、その逸脱的な思考プロセスは、えてして狭苦しい「仮想の岩屋」へと自らを幽閉してしまうのだ。本作ではそのようなパラドックスが的確に捉えられている。しかし、その結果として、本作そのものが頭ばかり大きくなった山椒魚に似てしまったのは、皮肉である。

(※)なお、建築家の岸田日出刀、映画監督の小津安二郎、特撮の生みの親である円谷英二、批評家の小林秀雄や大宅壮一、小説家の中野重治や川端康成らも、井伏とほぼ同世代に属する。彼らは旧来的なヒューマニズムを突破するテクノロジーの力に関心を寄せた、日本のモダニズムの第一世代である(彼らが生物学者であった昭和天皇とも同世代であるのはいうまでもない)。京都学派や井伏鱒二の仕事も、こうした思想的コンテクストと無縁ではない。

ふくしま・りょうた 文芸批評家。立教大学文学部准教授。最新刊は『ハロー、ユーラシア 21世紀「中華」圏の政治思想』(講談社)

※【KYOTO EXPERIMENT】ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》 | YCAMとのコラボレーションは、2021年10月24日(日)まで京都芸術センターで開催中。