Review

『限らない世界 / 村上三郎』展レビュー

文:島袋道浩

2022.01.29

正直なところ、村上三郎さんについて「紙破りの人」というぐらいにしか知りませんでした。この展覧会をどうしても見に行かなくてはならないと思ったのは2018年に亡くなられた小杉武久さんが、村上さんのことを大絶賛していたからです。「サンちゃんはいいよ」と熱く熱く語っていた姿が忘れられません。そして芦屋市立美術博物館というと小杉さんが生前最後に個展を行った場所でもあります。僕が最後に小杉さんにお会いしたのもその会場で、小杉さんのことを想いながら美術館へと向かいました。そして見た展覧会は村上さんの作品、活動の全貌に触れられる貴重な機会となっていました。

展覧会の始まり、1階の吹き抜けのフロアは「紙破り」の作品だけで占められていました。ほぼ資料の展示なのですが、まず驚いたのは「紙破り」が何度も行われていたことです。関連するものも数えると40回近くもです。毎回少しずつ様子を変えていて、1枚の紙だったり連続した紙だったり。大きさや色、状況も様々です。タイトルもそれぞれに付けられていて「紙破り」は通称ということを知りました。1955年の第1回具体美術展に出品された一番最初の「紙破り」は、パフォーマンスの形式でなく自宅で制作した絵画として発表されていて「紙破り」が絵画から発想されたことが分かります。そしてその作品のきっかけとなったのは、当時3歳の息子さんが襖を突き破って部屋に飛び込んで来たことだそうで、クレヨンで落書きだらけの破れた襖紙も宝物のように展示されていました。別の「紙破り」の時の紙の破片もいくつか展示されていて、このなんでも取っておく感じ、分かるなあとグッと親近感が湧きました。

展覧会の始まり、1階の吹き抜けのフロアは「紙破り」の作品だけで占められていました。ほぼ資料の展示なのですが、まず驚いたのは「紙破り」が何度も行われていたことです。関連するものも数えると40回近くもです。毎回少しずつ様子を変えていて、1枚の紙だったり連続した紙だったり。大きさや色、状況も様々です。タイトルもそれぞれに付けられていて「紙破り」は通称ということを知りました。1955年の第1回具体美術展に出品された一番最初の「紙破り」は、パフォーマンスの形式でなく自宅で制作した絵画として発表されていて「紙破り」が絵画から発想されたことが分かります。そしてその作品のきっかけとなったのは、当時3歳の息子さんが襖を突き破って部屋に飛び込んで来たことだそうで、クレヨンで落書きだらけの破れた襖紙も宝物のように展示されていました。別の「紙破り」の時の紙の破片もいくつか展示されていて、このなんでも取っておく感じ、分かるなあとグッと親近感が湧きました。

これまでの「紙破り」のかなりの数のパフォーマンスの様子が編集された映像が展示されていて、これはじっくり見て大変興味深いものでした。古くて鮮明でない画像のものがほとんどですが、村上さんが紙を破る直前、毎回、紙の前で時間をかけて心を整えている様子が窺えます。そして紙を破る時は急に激しく腕を振り回し、体全体で突進する感じです。それはどこか日本刀の居合斬りのようでした。いつか見た別の具体の作家、白髪一雄さんが天井から吊るされた紐にぶら下がって激しく足で絵を描いている様子を思い出しました。村上さんの水平と白髪さんの縦の動きのコントラスト。その後の展示で知りましたが、村上さんは白髪さんと終生親しかったようで、活動の初期、具体以前に白髪さんと二人展を開催したりもしていて納得するものがありました。時代もあるのでしょうが日本の古武道に通じる静けさと激しさ。そしてそれがパロディになっていかない感じ。二人がお互いを意識しながら作品を共に発展させて行った様子を思いました。

これまでの「紙破り」のかなりの数のパフォーマンスの様子が編集された映像が展示されていて、これはじっくり見て大変興味深いものでした。古くて鮮明でない画像のものがほとんどですが、村上さんが紙を破る直前、毎回、紙の前で時間をかけて心を整えている様子が窺えます。そして紙を破る時は急に激しく腕を振り回し、体全体で突進する感じです。それはどこか日本刀の居合斬りのようでした。いつか見た別の具体の作家、白髪一雄さんが天井から吊るされた紐にぶら下がって激しく足で絵を描いている様子を思い出しました。村上さんの水平と白髪さんの縦の動きのコントラスト。その後の展示で知りましたが、村上さんは白髪さんと終生親しかったようで、活動の初期、具体以前に白髪さんと二人展を開催したりもしていて納得するものがありました。時代もあるのでしょうが日本の古武道に通じる静けさと激しさ。そしてそれがパロディになっていかない感じ。二人がお互いを意識しながら作品を共に発展させて行った様子を思いました。

1994年に川西市市民ホールで行われ最後となった「紙破り」の作品だけはちょっと異質でした。ホールの出入り口と思われる場所に一枚張られた白い紙を、建物の中から外に向かい、帽子を被り黒い服で正装した村上さんがなんとゆっくりと歩いて静かに破り抜けるのです。この作品のおよそ1年後、自宅前で転倒した村上さんはそのことがきっかけで数日後に亡くなってしまいます。まるで自分の最後を予感していたようです。そしてこの「紙破り」には「出口」というタイトルが付けられています。ちなみに「紙破り」のシリーズで一番たくさん付けられていたタイトルは「入口」なのです。あとこの最後の「紙破り」での村上さんの服装やゆっくりとした振る舞いは1960年前後に京都で暮らしていたというアメリカ人のアーティスト、ジェームス・リー・バイヤースを思い出させました。同じ関西圏で暮らしていた二人が出会っていた可能性もあるなと思い、このあたりは今後、調べてみると面白いと思いました。

1994年に川西市市民ホールで行われ最後となった「紙破り」の作品だけはちょっと異質でした。ホールの出入り口と思われる場所に一枚張られた白い紙を、建物の中から外に向かい、帽子を被り黒い服で正装した村上さんがなんとゆっくりと歩いて静かに破り抜けるのです。この作品のおよそ1年後、自宅前で転倒した村上さんはそのことがきっかけで数日後に亡くなってしまいます。まるで自分の最後を予感していたようです。そしてこの「紙破り」には「出口」というタイトルが付けられています。ちなみに「紙破り」のシリーズで一番たくさん付けられていたタイトルは「入口」なのです。あとこの最後の「紙破り」での村上さんの服装やゆっくりとした振る舞いは1960年前後に京都で暮らしていたというアメリカ人のアーティスト、ジェームス・リー・バイヤースを思い出させました。同じ関西圏で暮らしていた二人が出会っていた可能性もあるなと思い、このあたりは今後、調べてみると面白いと思いました。

二階に上がると村上さんの初期の具象絵画作品が並び、左奥の部屋に進むと抽象になってからの大型の作品が並んでいてこの辺りは白髪さんの作品というか足がちらつきます。足で描くという発明をした白髪さんに、どうやって立ち向かうか、そんな村上さんの心の中が透けて感じられるようです。そんな中で村上さんも発明をします。今回のポスターやチラシにもなっている、これも通称なのですが「剥落する絵画」。当初、約500号のサイズで作られ現在は部分でしか残っていないそうですが、一見赤と黒で構成されたよくありそうな抽象画です。よく見ると表面の黒がポロポロと剥がれて落ちそうになっているのが確認できて、これは実際にポロポロと今でも落ちるようで額に入れられた方では落ちた破片が確認できます。黒が落ちて下に塗られた赤や下地の白が表出することを最初から狙った今も進行形の絵画。この進んで行く、止まらない感じが紙破りにも通じる村上さんの真骨頂です。そして美術作品にはタブーとされる作品の劣化を表現として村上さんは鮮やかに転倒させます。日本の古武道でいう「一本!」という感じ。小杉さんが好きだったのもこの辺りなんだろうなと思います。僕もこの竹をスパリと割る感じ、大好きです。

二階に上がると村上さんの初期の具象絵画作品が並び、左奥の部屋に進むと抽象になってからの大型の作品が並んでいてこの辺りは白髪さんの作品というか足がちらつきます。足で描くという発明をした白髪さんに、どうやって立ち向かうか、そんな村上さんの心の中が透けて感じられるようです。そんな中で村上さんも発明をします。今回のポスターやチラシにもなっている、これも通称なのですが「剥落する絵画」。当初、約500号のサイズで作られ現在は部分でしか残っていないそうですが、一見赤と黒で構成されたよくありそうな抽象画です。よく見ると表面の黒がポロポロと剥がれて落ちそうになっているのが確認できて、これは実際にポロポロと今でも落ちるようで額に入れられた方では落ちた破片が確認できます。黒が落ちて下に塗られた赤や下地の白が表出することを最初から狙った今も進行形の絵画。この進んで行く、止まらない感じが紙破りにも通じる村上さんの真骨頂です。そして美術作品にはタブーとされる作品の劣化を表現として村上さんは鮮やかに転倒させます。日本の古武道でいう「一本!」という感じ。小杉さんが好きだったのもこの辺りなんだろうなと思います。僕もこの竹をスパリと割る感じ、大好きです。

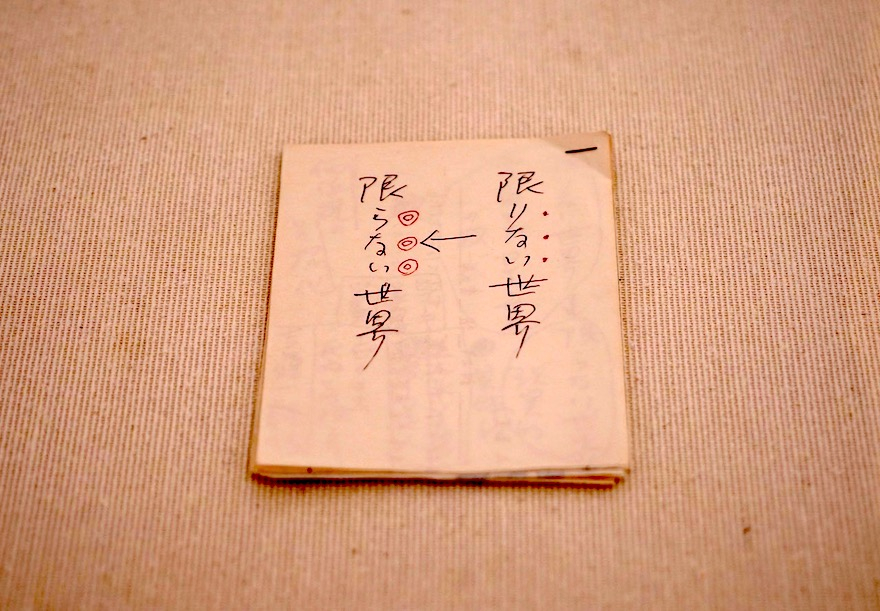

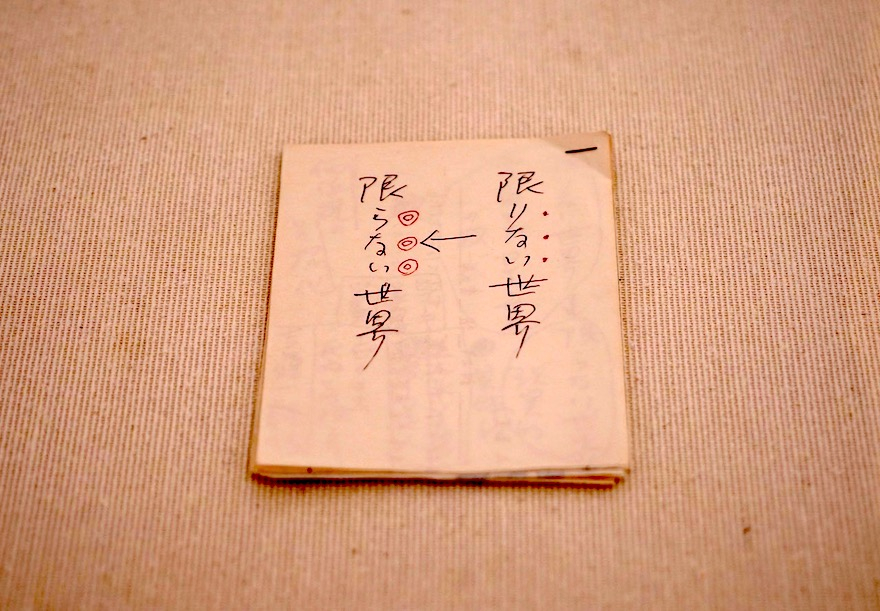

最後の部屋、僕にとって最高に面白く発見だったのは1970年代、小さな画廊で行われた個展の記録です。画廊に入ると無言の村上さん本人だけがいて、来場する人と筆談だけをする「無言」。人が訪れる度に大きなボウルに入っている水を別のボウルに移し替えるだけの「水」という作品。一見、ナンセンスなこのアクションは毎日電車に乗って仕事場に行っては帰る人間の運動を象徴しているようでもあります。画廊に来たお客さんが、とりあえず芳名録に署名をした途端黒い線を引っ張って消してしまう「自同律の不快」という作品。これは失礼の極致ですごい。当時、人々はどんな風に反応したのでしょう? 観客にとって忘れられないアート体験になったことだけは確かだと思われます。フランスの僕と同世代の作家、ピエール・ユイグの作品で展覧会の入口で来場者の名前を聞き、会場に響くように一人ずつ名前を叫ぶ、観客の存在が一瞬、展覧会の一部になるという作品を思い出します。個人を消すことと表出させること。とにかく僕の中で、現在のヨーロッパのコンセプチュアル・アートと50年前の村上さんの思考がネガとポジのように重なるのが面白かった。村上さんは大学で哲学科の出身だったそうで、残されたノートからも日々、思索を重ねていた様子が窺えますが、その狭間で時に「投げやり」とも「どうでもいい!」とも言えるようなすごいアイデア、跳躍、「爆発」が起こるのがとても面白いと思いました。そしてそれこそがアートなのだと思います。

最後の部屋、僕にとって最高に面白く発見だったのは1970年代、小さな画廊で行われた個展の記録です。画廊に入ると無言の村上さん本人だけがいて、来場する人と筆談だけをする「無言」。人が訪れる度に大きなボウルに入っている水を別のボウルに移し替えるだけの「水」という作品。一見、ナンセンスなこのアクションは毎日電車に乗って仕事場に行っては帰る人間の運動を象徴しているようでもあります。画廊に来たお客さんが、とりあえず芳名録に署名をした途端黒い線を引っ張って消してしまう「自同律の不快」という作品。これは失礼の極致ですごい。当時、人々はどんな風に反応したのでしょう? 観客にとって忘れられないアート体験になったことだけは確かだと思われます。フランスの僕と同世代の作家、ピエール・ユイグの作品で展覧会の入口で来場者の名前を聞き、会場に響くように一人ずつ名前を叫ぶ、観客の存在が一瞬、展覧会の一部になるという作品を思い出します。個人を消すことと表出させること。とにかく僕の中で、現在のヨーロッパのコンセプチュアル・アートと50年前の村上さんの思考がネガとポジのように重なるのが面白かった。村上さんは大学で哲学科の出身だったそうで、残されたノートからも日々、思索を重ねていた様子が窺えますが、その狭間で時に「投げやり」とも「どうでもいい!」とも言えるようなすごいアイデア、跳躍、「爆発」が起こるのがとても面白いと思いました。そしてそれこそがアートなのだと思います。

あと村上さんや白髪さんは最初、具体とは別の「0会」という名前で活動していて、後から具体側から誘われて加わったということも知って興味深かったです。この「0会」には田中敦子さんや金山明さんも参加していたようで、この4人は僕が好きな人たちなのですが、その理由が少し分かりました。動いていること、進んで行くこと、変わって行くこと、そして生きていることを作品で実現しようとした人たち。そう、この展覧会のタイトルは「限らない世界」。どんどん変化し広がり続ける自由の宣言なのでした。

あと村上さんや白髪さんは最初、具体とは別の「0会」という名前で活動していて、後から具体側から誘われて加わったということも知って興味深かったです。この「0会」には田中敦子さんや金山明さんも参加していたようで、この4人は僕が好きな人たちなのですが、その理由が少し分かりました。動いていること、進んで行くこと、変わって行くこと、そして生きていることを作品で実現しようとした人たち。そう、この展覧会のタイトルは「限らない世界」。どんどん変化し広がり続ける自由の宣言なのでした。

しまぶく・みちひろ 美術家

https://shimabuku.net/ 開館30周年記念 特別展『限らない世界 / 村上三郎』は、芦屋市立美術博物館で2022年2月6日(日)まで開催。

※2022年2月11日に加筆。写真も3点追加しました。

《通過》1956年 第2回具体美術展

「紙破り」を発想するもととなった襖紙の破片(撮影:島袋道浩)

白髪一雄と村上三郎

「村上彦 白髪一雄 二人展 記録写真」大阪中之島美術館蔵

「出口」の記録映像から(撮影:島袋道浩)

《作品》(部分)1957年 芦屋市立美術博物館蔵

《作品》(部分)1957年 芦屋市立美術博物館蔵

村上三郎展〔自同律の不快〕 芳名帳 1977年 国立国際美術館蔵 撮影:福永一夫

村上三郎のメモ(撮影:島袋道浩)

しまぶく・みちひろ 美術家

https://shimabuku.net/ 開館30周年記念 特別展『限らない世界 / 村上三郎』は、芦屋市立美術博物館で2022年2月6日(日)まで開催。

※2022年2月11日に加筆。写真も3点追加しました。