文化時評2:金氏徹平『S.F. (Something Falling/Floating)』展@市原湖畔美術館

コラージュと単調さについて

文:清水 穣

2022.06.14

ここ数年、他の作家、とりわけチェルフィッチュの岡田利規とのコラボレーションが目立っていた金氏徹平(1978- )が、国内で久しぶりの美術館個展「S.F. (Something Falling/Floating)」を開いた。これもまた、前回の磯谷博史(1978- ;同年齢!)と同じく、コラージュを本質としている。

展覧会のタイトルに従い、まず2010年のシュウゴアーツでの個展「Post-Something」を、1つの参照点として召喚しよう。金氏徹平の個展のタイトルとしてその後も登場する 「something」1 とは「レディメイド」のことである。「レディメイドの選択は常に視覚的な無関心、そしてそれと同時に好悪をとわずあらゆる趣味の欠如に基づいています」。2 社会の中でいかなる意味も趣味も価値ももたない「something」=レディメイドは、社会の真空地帯―空白、余白、盲点― にあるオブジェとして、自由で純粋な芸術作品の位置を占める。「社会システムvs.その外部」というモダンな二元論に沿って言えば、somethingとはシステム内に居場所を持たないもの、すなわちその外部へ通じるものである。

展覧会のタイトルに従い、まず2010年のシュウゴアーツでの個展「Post-Something」を、1つの参照点として召喚しよう。金氏徹平の個展のタイトルとしてその後も登場する 「something」1 とは「レディメイド」のことである。「レディメイドの選択は常に視覚的な無関心、そしてそれと同時に好悪をとわずあらゆる趣味の欠如に基づいています」。2 社会の中でいかなる意味も趣味も価値ももたない「something」=レディメイドは、社会の真空地帯―空白、余白、盲点― にあるオブジェとして、自由で純粋な芸術作品の位置を占める。「社会システムvs.その外部」というモダンな二元論に沿って言えば、somethingとはシステム内に居場所を持たないもの、すなわちその外部へ通じるものである。

このとき「post-something」のアートとは、システムの外部に出ることが目的なのではなく、モダンな二元論を尻目に先へ進むアートであると言えよう。そのための方法が「コラージュ」であった。コラージュは、1) 異物の追加によって、作品の基底となる要素を露見させる、2) 2次元と3次元のあいだの横断、そして3) 意味のフレームの生成に関わっている。なるほどコラージュは、それまで不可視であったレイヤーを意識させる、つまりわれわれを絵画の「外」へと覚醒させる。しかし、そのレイヤーにさらに異物を追加して新しいレイヤーを重ねるプロセスであるから、「外」の否定でもある。言い換えればそれは、余白、ゼロ、白、透明、日常… などなど、存在するものの基底となる要素を意識にもたらし、そして否定する=更新する操作なのだ。コラージュとはシュプレマンの運動(デリダ)であり、繰り返される、基底の脱構築であった。

2010年代前半まで、金氏徹平の創作は、このようなコラージュの多彩で安定した変奏であった。しかし、2016年の映像作品は、作家が一種の限界に至ったことを表現している。それは、昭和のマンガや塗り絵に描かれた物を切り取ってきてコラージュするメイキング映像であった。元のコマから切り離されても、その物は平面上に投影されたマンガとして、その平面つまりレイヤーを感じさせる。金氏の発見は、マンガ物体を重ねるだけでレイヤーのコラージュとなること、しかも、どれほどバラバラな物体を組み合わせようと、否応なく調和してしまうことの可笑しさであった。決して失敗できないマンガ物体コラージュは、コラージュという行為自体をナンセンスにする。ただし、このナンセンス・コラージュ —全肯定による芸術行為の無効化— は映像が変化し続けるからこそ面白く、立体として固定すると生気を失って見えた。

このとき「post-something」のアートとは、システムの外部に出ることが目的なのではなく、モダンな二元論を尻目に先へ進むアートであると言えよう。そのための方法が「コラージュ」であった。コラージュは、1) 異物の追加によって、作品の基底となる要素を露見させる、2) 2次元と3次元のあいだの横断、そして3) 意味のフレームの生成に関わっている。なるほどコラージュは、それまで不可視であったレイヤーを意識させる、つまりわれわれを絵画の「外」へと覚醒させる。しかし、そのレイヤーにさらに異物を追加して新しいレイヤーを重ねるプロセスであるから、「外」の否定でもある。言い換えればそれは、余白、ゼロ、白、透明、日常… などなど、存在するものの基底となる要素を意識にもたらし、そして否定する=更新する操作なのだ。コラージュとはシュプレマンの運動(デリダ)であり、繰り返される、基底の脱構築であった。

2010年代前半まで、金氏徹平の創作は、このようなコラージュの多彩で安定した変奏であった。しかし、2016年の映像作品は、作家が一種の限界に至ったことを表現している。それは、昭和のマンガや塗り絵に描かれた物を切り取ってきてコラージュするメイキング映像であった。元のコマから切り離されても、その物は平面上に投影されたマンガとして、その平面つまりレイヤーを感じさせる。金氏の発見は、マンガ物体を重ねるだけでレイヤーのコラージュとなること、しかも、どれほどバラバラな物体を組み合わせようと、否応なく調和してしまうことの可笑しさであった。決して失敗できないマンガ物体コラージュは、コラージュという行為自体をナンセンスにする。ただし、このナンセンス・コラージュ —全肯定による芸術行為の無効化— は映像が変化し続けるからこそ面白く、立体として固定すると生気を失って見えた。

固定された立体作品を、絶えず変化し続ける場に置いて、生気を与えたい ― 金氏が舞台芸術の世界に接近したのは当然であった。以来6年、金氏の芸術は「post-something」― 基底への還元の思考の脱構築―から、「something falling/floating」へと移行したのである。外部への通路であった「something」が、「落下ないし浮遊している」とはどういうことか。

固定された立体作品を、絶えず変化し続ける場に置いて、生気を与えたい ― 金氏が舞台芸術の世界に接近したのは当然であった。以来6年、金氏の芸術は「post-something」― 基底への還元の思考の脱構築―から、「something falling/floating」へと移行したのである。外部への通路であった「something」が、「落下ないし浮遊している」とはどういうことか。

その移行を一言で言えば、暴露から連続へ。もはやシステムの内部から外部(中立性の場所、意味の真空地帯)へ出て、それを更新=否定し続けることは問題ではない。むしろ、外部はシステムに内在する(=システムのいたる所に浮遊する)無数の極小の穴(=落とし穴)なのである。様々に対立する項は、これら極小の穴の浸透によって繋がれる。本展の作品においては、「白」(雪、白)と「穴」(穿孔、風景に開いた穴としての鏡、穴を通るチューブ)が、異なる(別々の台座に載せられた)複数のものを連続させ(水が通っている、同じ光の下にある)、あるいは同一のものを分割していた(自然石とその白い模型)。

その移行を一言で言えば、暴露から連続へ。もはやシステムの内部から外部(中立性の場所、意味の真空地帯)へ出て、それを更新=否定し続けることは問題ではない。むしろ、外部はシステムに内在する(=システムのいたる所に浮遊する)無数の極小の穴(=落とし穴)なのである。様々に対立する項は、これら極小の穴の浸透によって繋がれる。本展の作品においては、「白」(雪、白)と「穴」(穿孔、風景に開いた穴としての鏡、穴を通るチューブ)が、異なる(別々の台座に載せられた)複数のものを連続させ(水が通っている、同じ光の下にある)、あるいは同一のものを分割していた(自然石とその白い模型)。

ミニマリストの「primary / unitary forms」とは、純粋な彫刻作品は部分を持たない1つの全体であって、1とそれ自身でしか割れない「素数 prime number」のような存在ということである。これに対して金氏徹平の彫刻は、すべての作品に「互いに素」であることを許さない。一方が「7」で他方が「11」であったら、金氏は「1/77」という「something」を作り出して、両者を共約するのである。互いに非共約なものを、融合することなく連続させるウィルスのような「something」。「外」はそこへ出ていく場所ではなく、一時的な罹患である、と。

ミニマリストの「primary / unitary forms」とは、純粋な彫刻作品は部分を持たない1つの全体であって、1とそれ自身でしか割れない「素数 prime number」のような存在ということである。これに対して金氏徹平の彫刻は、すべての作品に「互いに素」であることを許さない。一方が「7」で他方が「11」であったら、金氏は「1/77」という「something」を作り出して、両者を共約するのである。互いに非共約なものを、融合することなく連続させるウィルスのような「something」。「外」はそこへ出ていく場所ではなく、一時的な罹患である、と。

金氏のコラージュに溢れかえり、磯谷のそれにほぼ不在である要素、それは「日本」である。本展の単調さは、繋がれるAとBの非共約性が弱いことに由来する。だからミクロな穴で繋がれても、両者は同一性を失って別のものに変容するのではなく、A+Bという曖昧なキメラに、予定調和的に着地してしまうのだ(殆どのオブジェが「立って」いることもその兆候である)。このキメラ化の原因こそ「日本」という同質的な環境ではないか。「外」は内在し、われわれはときに「外」に罹患する、と。ローカルはグローバルである、と。事実、金氏徹平はアートフェアやギャラリーレベルですでに国際的な作家と言える。しかし単調な予定調和を破るためには、やはり長期間、物理的に日本の外へ出るという古めかしい方法が有効なのではないか。

——————————–

(注)

1 2012年「Something on the Planet,」@ShugoArts, Tokyo;2013年「Towering Something」@ Ullens Center for Contemporary Art, Beijing;2013年「Something in the air」@Roslyn Oxley9 Gallery, Sydney

2 マルセル・デュシャン『デュシャンは語る』(岩佐鉄男、小林康夫訳)ちくま学芸文庫、93-94頁

しみず・みのる

批評家。同志社大学教授

※金氏徹平『S.F. (Something Falling/Floating)』展は、市原湖畔美術館で2022年6月26日(日)まで開催中。

撮影:木奥恵三 提供:市原湖畔美術館(以下すべて)

「ボイルド空想(マテリアルのユーレイ)#21」, 2017, 高橋龍太郎コレクション

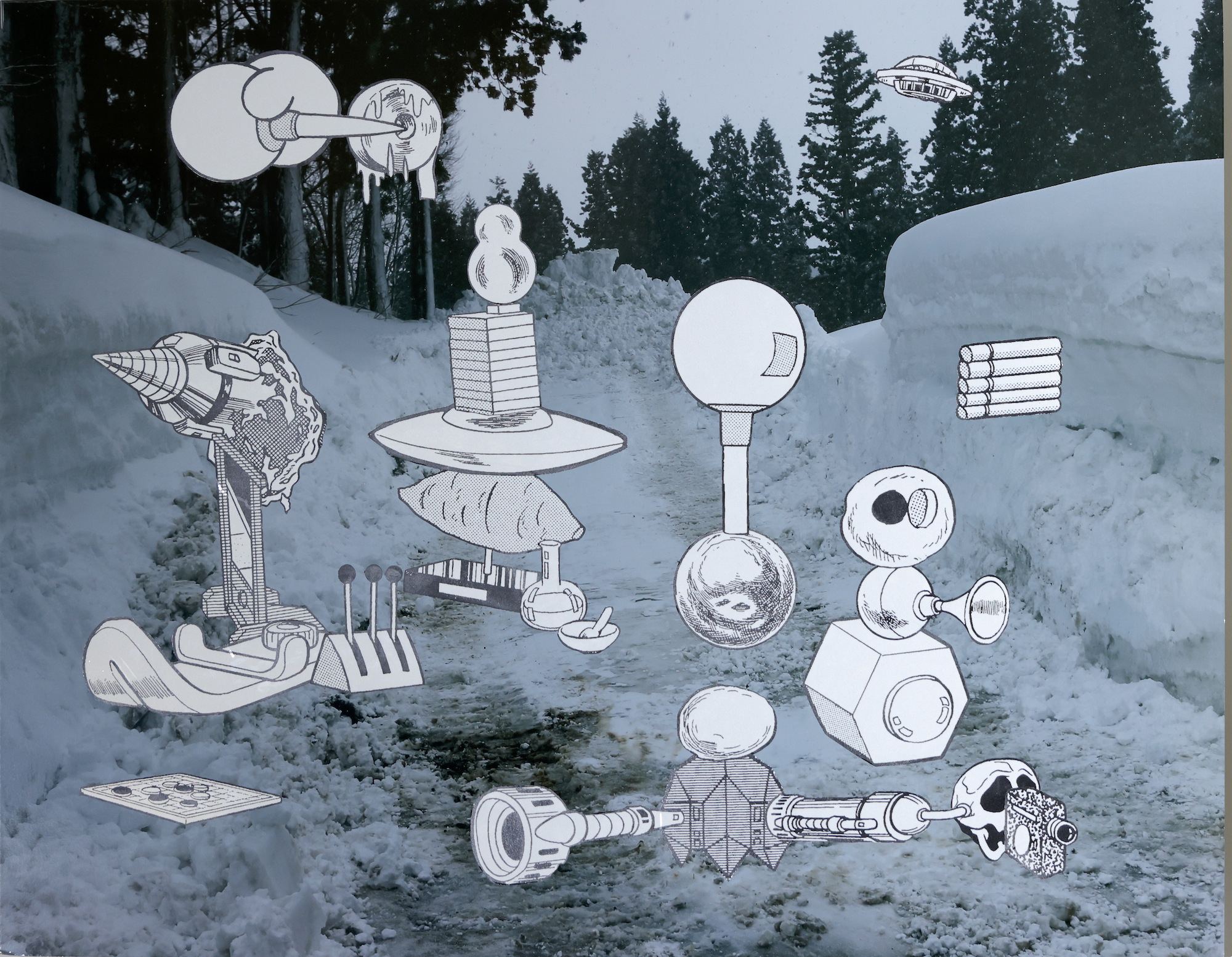

Games, Dance & the Constructions (snowplow) #8, 2018

Games, Dance & the Constructions (snowplow) #7, 2018

「ボイルド空想(マテリアルのユーレイ)#22」, 2017-2022

Summer Fiction (River Stone) #6, 2018

*

このように理解してもなお、本展はごちゃごちゃの相のもとに単調であり、一つ見れば皆分かる類の展覧会なのだった。無論、その「ごちゃごちゃ」が、意図的に選択されたスタイルであることは理解されるのだが、その強力なスタイルのもとに全てが流し込まれている。金氏のコラージュに溢れかえり、磯谷のそれにほぼ不在である要素、それは「日本」である。本展の単調さは、繋がれるAとBの非共約性が弱いことに由来する。だからミクロな穴で繋がれても、両者は同一性を失って別のものに変容するのではなく、A+Bという曖昧なキメラに、予定調和的に着地してしまうのだ(殆どのオブジェが「立って」いることもその兆候である)。このキメラ化の原因こそ「日本」という同質的な環境ではないか。「外」は内在し、われわれはときに「外」に罹患する、と。ローカルはグローバルである、と。事実、金氏徹平はアートフェアやギャラリーレベルですでに国際的な作家と言える。しかし単調な予定調和を破るためには、やはり長期間、物理的に日本の外へ出るという古めかしい方法が有効なのではないか。

——————————–

(注)

1 2012年「Something on the Planet,」@ShugoArts, Tokyo;2013年「Towering Something」@ Ullens Center for Contemporary Art, Beijing;2013年「Something in the air」@Roslyn Oxley9 Gallery, Sydney

2 マルセル・デュシャン『デュシャンは語る』(岩佐鉄男、小林康夫訳)ちくま学芸文庫、93-94頁

しみず・みのる

批評家。同志社大学教授

※金氏徹平『S.F. (Something Falling/Floating)』展は、市原湖畔美術館で2022年6月26日(日)まで開催中。