文化時評3:辻村史朗展@美術館「えき」KYOTO、イムラアートギャラリー、ZENBI -鍵善良房- KAGIZEN ART MUSEUM、昂 KYOTO

辻村史朗、演じる陶芸

文:清水 穣

2022.07.16

禅寺の茶会でその茶碗が好んで使われ、有名割烹でその粉引の湯呑をよく見かける、辻村史朗はたしかに人気作家である。しかし以前から私には、辻村陶芸を素直に肯んぜられないところがあった。どの茶碗も器も、焼き物好きなら必ず気に入るほどに良く出来ているので、食指の動かない自分の鈍感さが不審でもあり、その理由を私なりに考えてみると、次のようなことである。

「〜のイメージ」にあまりにも適っていると、逆に滑稽に見えるものである。他方で「イメージ通り」のほうが、より受けるのも世の常である。1 「イメージ通り」のほうが「自然」に感じられるからであろう。作品集や図録に読まれる、辻村史朗の言葉や、奈良の山奥(しかし電気窯を使っているから、電気は通じている)でのDIY生活もそれに貢献している。総じて、作家本人は「自然児の陶芸家」のイメージに、その陶芸は陶芸愛好家が好む「桃山陶のイメージ」に適合しすぎており、まさに「ドキュメンタリー」番組にお誂え向きである。そこに、私の不信は発している。

「〜のイメージ」にあまりにも適っていると、逆に滑稽に見えるものである。他方で「イメージ通り」のほうが、より受けるのも世の常である。1 「イメージ通り」のほうが「自然」に感じられるからであろう。作品集や図録に読まれる、辻村史朗の言葉や、奈良の山奥(しかし電気窯を使っているから、電気は通じている)でのDIY生活もそれに貢献している。総じて、作家本人は「自然児の陶芸家」のイメージに、その陶芸は陶芸愛好家が好む「桃山陶のイメージ」に適合しすぎており、まさに「ドキュメンタリー」番組にお誂え向きである。そこに、私の不信は発している。

いったい人は辻村史朗をどう論じてきたのかと調べてみるが、これだけの人気作家に対してまともな辻村論が見つからない。そんな折、今回のトリプル個展を機に刊行された書籍には、出川哲朗氏による辻村史朗論が載っていた。2

仿製や復元(特定の古陶磁品のコピーを作ること)を除いて、古陶磁と対峙した上で作られる陶芸には2通りある。「原理主義」と「写し」である。前者は、古陶磁の原理を再現する陶芸で、言い換えれば、最新の考古学的・地質学的研究に基づき、当時と同じ土(数百年ほどでは地質分布は変わらない)と同じ焼成方法(窯内の物理現象は昔も今も同じ)を再現することによって、いわばタイムトラベルを遂行し、昔の陶工に成り代わって新しい古陶磁(!)を制作する陶芸である。電気窯を使う辻村陶芸は、もとより原理主義の陶芸ではない。

いったい人は辻村史朗をどう論じてきたのかと調べてみるが、これだけの人気作家に対してまともな辻村論が見つからない。そんな折、今回のトリプル個展を機に刊行された書籍には、出川哲朗氏による辻村史朗論が載っていた。2

仿製や復元(特定の古陶磁品のコピーを作ること)を除いて、古陶磁と対峙した上で作られる陶芸には2通りある。「原理主義」と「写し」である。前者は、古陶磁の原理を再現する陶芸で、言い換えれば、最新の考古学的・地質学的研究に基づき、当時と同じ土(数百年ほどでは地質分布は変わらない)と同じ焼成方法(窯内の物理現象は昔も今も同じ)を再現することによって、いわばタイムトラベルを遂行し、昔の陶工に成り代わって新しい古陶磁(!)を制作する陶芸である。電気窯を使う辻村陶芸は、もとより原理主義の陶芸ではない。

後者は、数百年を経た伝世品を理想形として、それぞれの陶芸家の工夫によってそれに漸近する陶芸である。「単に桃山の茶陶の複製ではなく、また桃山の茶陶からインスピレーションを受けた創作でもない。[…]辻村史朗は過去の傑出した作品と対話し、その作品を自らの力で作り上げようとしている。(p.140)」つまり、辻村陶芸はまずは「写し」である、と。

「写し」とは、写し手が「桃山陶の真髄に迫り、自身の作品を制作する(p.136)」ことであるから、何を「真髄」とするかが要である。例えば、桃山陶復興の立役者であった加藤唐九郎は、網野善彦の「山人・海人」「遍歴する職人」の議論3 を踏まえ、「国家に抗する社会(ピエール・クラストル)」の力強い自由に、志野の真髄を見た。4 あるいは、「写し」の創造的批評性を制作の中心におく作家、中村康平は、かつてそれを芸人コロッケの物真似に例えた。「本家の特徴を自分の中で消化し、自己流にアレンジして出す表現に高められたモノマネ、私の『写し』はコロッケ道にありそうです。」(「写しとコロッケ」2011年)そしてその言葉の通り、大胆にアレンジされた大井戸茶碗などを次々と制作している。コロッケの物真似が五木ひろしをロボットにまで変換して見せるように、創造的な「写し」とは、特徴の「消化」であり「真髄」の発見であって、見かけやイメージに依存しない。

「写し」とは、写し手が「桃山陶の真髄に迫り、自身の作品を制作する(p.136)」ことであるから、何を「真髄」とするかが要である。例えば、桃山陶復興の立役者であった加藤唐九郎は、網野善彦の「山人・海人」「遍歴する職人」の議論3 を踏まえ、「国家に抗する社会(ピエール・クラストル)」の力強い自由に、志野の真髄を見た。4 あるいは、「写し」の創造的批評性を制作の中心におく作家、中村康平は、かつてそれを芸人コロッケの物真似に例えた。「本家の特徴を自分の中で消化し、自己流にアレンジして出す表現に高められたモノマネ、私の『写し』はコロッケ道にありそうです。」(「写しとコロッケ」2011年)そしてその言葉の通り、大胆にアレンジされた大井戸茶碗などを次々と制作している。コロッケの物真似が五木ひろしをロボットにまで変換して見せるように、創造的な「写し」とは、特徴の「消化」であり「真髄」の発見であって、見かけやイメージに依存しない。

「辻村史朗の志野茶碗を見ていると[…]きわめて自然な感じがする。(p.139)」すなわち、作家は志野や井戸の「真髄」に「自然さ」を見出し、それを「写して」いる、と。それは、無為(1)と作為(2)の対立自体を包み込む大きな自然(3)とされる。「あの大井戸茶盌が表現しえた大母性大慈悲心、善悪すべて包み込んでなお静かなるもの。」5 だが、これは民藝理論の混入にほかならない(1と2の対立を超える3番目のものの美=柳宗悦の「二相に囚われぬ自由の美(奇数の美)」)。6 しかも言葉で割り切れない奇数の美は、つまるところ定義不能であるから、真髄としての「自然」の中身は空であって、そこには何でも代入できる。そのうえで辻村は、民藝から援用した「自然」を、「イメージ通りの自然さ」として写す。そして中身の空虚を、民藝が理想とする「陶芸家」の生活と言葉で埋めたのだ。7 「何もかも、自分の生きざまから出てきているもんやと思うんです。畑やるのも、家建てるのも、焼きもんするのも。」8

辻村史朗論がつねに堂々巡りのオマージュになってしまうのも当然だろう。「利休さんのときも、そうやったと思うんです。古材なんかを拾ってきて、ちゃっちゃっとつくる 。」9 辻村史朗の陶芸は、昔ながらのイメージ(「古材なんか」)を寄せ集めて、桃山陶を演じる。イメージ通りのその演技が自然で良いのだ、と。

「辻村史朗の志野茶碗を見ていると[…]きわめて自然な感じがする。(p.139)」すなわち、作家は志野や井戸の「真髄」に「自然さ」を見出し、それを「写して」いる、と。それは、無為(1)と作為(2)の対立自体を包み込む大きな自然(3)とされる。「あの大井戸茶盌が表現しえた大母性大慈悲心、善悪すべて包み込んでなお静かなるもの。」5 だが、これは民藝理論の混入にほかならない(1と2の対立を超える3番目のものの美=柳宗悦の「二相に囚われぬ自由の美(奇数の美)」)。6 しかも言葉で割り切れない奇数の美は、つまるところ定義不能であるから、真髄としての「自然」の中身は空であって、そこには何でも代入できる。そのうえで辻村は、民藝から援用した「自然」を、「イメージ通りの自然さ」として写す。そして中身の空虚を、民藝が理想とする「陶芸家」の生活と言葉で埋めたのだ。7 「何もかも、自分の生きざまから出てきているもんやと思うんです。畑やるのも、家建てるのも、焼きもんするのも。」8

辻村史朗論がつねに堂々巡りのオマージュになってしまうのも当然だろう。「利休さんのときも、そうやったと思うんです。古材なんかを拾ってきて、ちゃっちゃっとつくる 。」9 辻村史朗の陶芸は、昔ながらのイメージ(「古材なんか」)を寄せ集めて、桃山陶を演じる。イメージ通りのその演技が自然で良いのだ、と。

——————————–

(注)

1 ピアニストの反田恭平は、「日本人」のイメージを強調するために「長髪を後ろで束ねた」「サムライ」の髪型(?)でショパンコンクールに臨み、入賞を果たした。

2 以下、頁数付きの引用は、すべて出川哲朗「辻村史朗論 ―孤高の陶芸家の作陶思想―」より。『辻村史朗』(imura art+books、2022年)所収。「論」と題されてはいるが、やはり「オマージュ」である。

3 網野善彦『無縁・公界・楽(増補)』(平凡社ライブラリー、1996年)あるいは『悪党と海賊』(法政大学出版局、1995年)参照。

4 「彼等(瀬戸陶工)の集団行動は、一面、野武士のようでもあり、移動豪族集団のようでもある。また、山また山に潜在した山窩集団のようでもあった。」「志野焼茶碗には、人を威圧しなければやまない豪胆な力がひそんでいる。」加藤唐九郎「志野焼随想」より。別冊『陶磁郎』「加藤唐九郎志野」、双葉社スーパームック、2007年、67頁。唐九郎晩年のワイルドな黄瀬戸も、創造的な「写し」の好例と言える。

5 辻村史朗「器と心」、『辻村史朗』所収、68頁。

6 桃山陶復興と民藝運動は、相前後して興った、日本陶芸のモダニズムの両輪である。後者が李朝ブームと連動していたこともあって、古唐津を含む桃山陶が、民藝の美学に引き寄せられて論じられることは珍しくない。

7 中国陶磁のような完全の美を追求するのが人為なら、それに対抗して、朝鮮の雑器を茶碗の最高位に据え(下剋上!)、歪み「へうげた」不完全の美を追求することもまた人為であろう。そもそも桃山陶は当時の最高級品として流通していたし、歪みや「へうげた」絵付けが朝鮮陶磁の影響を受けていることを考えても、そこに「自然」の入る余地はない。

8 『辻村史朗』、157頁。

9 『辻村史朗』、97頁。

しみず・みのる

批評家。同志社大学教授

※『陶芸家 辻村史朗』展は、2022年5月13日から6月19日まで美術館「えき」KYOTOで、『辻村史朗展』は5月20日から6月10日まで昂 KYOTOで開催された(7/30〜8/21も展示予定)。同名の『辻村史朗展』はイムラアートギャラリーで、会期を延長して8月19日まで開催中。『辻村史朗−茶盌 TSUJIMURA SHIRO 100 WORKS』展はZENBI -鍵善良房- KAGIZEN ART MUSEUMで、2022年8月21日まで開催中。

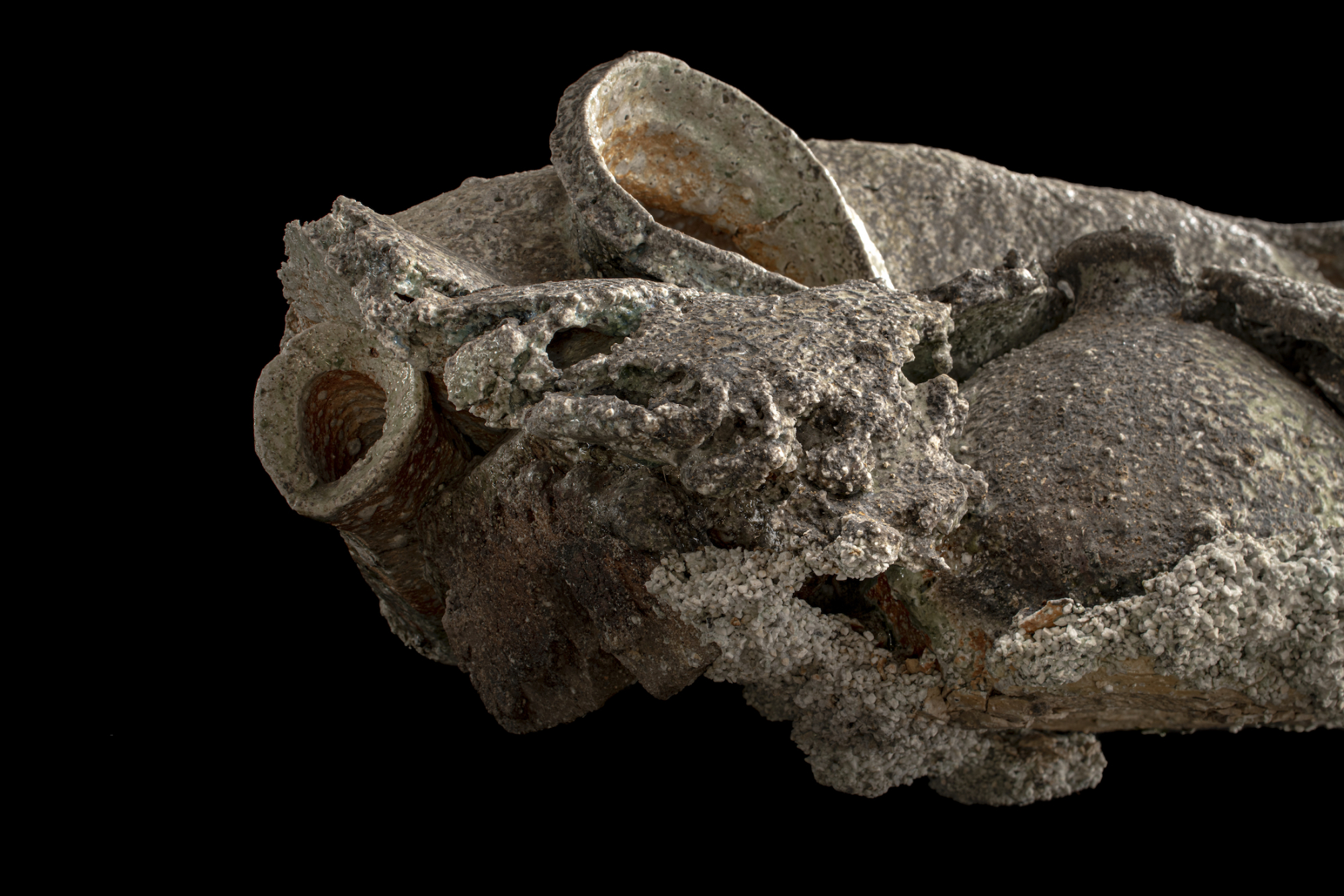

《伊賀大壺》2003年

《伊賀茶盌》1997年

後者は、数百年を経た伝世品を理想形として、それぞれの陶芸家の工夫によってそれに漸近する陶芸である。「単に桃山の茶陶の複製ではなく、また桃山の茶陶からインスピレーションを受けた創作でもない。[…]辻村史朗は過去の傑出した作品と対話し、その作品を自らの力で作り上げようとしている。(p.140)」つまり、辻村陶芸はまずは「写し」である、と。

《伊賀面取花入》2010年

《志野茶盌》2021年

——————————–

(注)

1 ピアニストの反田恭平は、「日本人」のイメージを強調するために「長髪を後ろで束ねた」「サムライ」の髪型(?)でショパンコンクールに臨み、入賞を果たした。

2 以下、頁数付きの引用は、すべて出川哲朗「辻村史朗論 ―孤高の陶芸家の作陶思想―」より。『辻村史朗』(imura art+books、2022年)所収。「論」と題されてはいるが、やはり「オマージュ」である。

3 網野善彦『無縁・公界・楽(増補)』(平凡社ライブラリー、1996年)あるいは『悪党と海賊』(法政大学出版局、1995年)参照。

4 「彼等(瀬戸陶工)の集団行動は、一面、野武士のようでもあり、移動豪族集団のようでもある。また、山また山に潜在した山窩集団のようでもあった。」「志野焼茶碗には、人を威圧しなければやまない豪胆な力がひそんでいる。」加藤唐九郎「志野焼随想」より。別冊『陶磁郎』「加藤唐九郎志野」、双葉社スーパームック、2007年、67頁。唐九郎晩年のワイルドな黄瀬戸も、創造的な「写し」の好例と言える。

5 辻村史朗「器と心」、『辻村史朗』所収、68頁。

6 桃山陶復興と民藝運動は、相前後して興った、日本陶芸のモダニズムの両輪である。後者が李朝ブームと連動していたこともあって、古唐津を含む桃山陶が、民藝の美学に引き寄せられて論じられることは珍しくない。

7 中国陶磁のような完全の美を追求するのが人為なら、それに対抗して、朝鮮の雑器を茶碗の最高位に据え(下剋上!)、歪み「へうげた」不完全の美を追求することもまた人為であろう。そもそも桃山陶は当時の最高級品として流通していたし、歪みや「へうげた」絵付けが朝鮮陶磁の影響を受けていることを考えても、そこに「自然」の入る余地はない。

8 『辻村史朗』、157頁。

9 『辻村史朗』、97頁。

しみず・みのる

批評家。同志社大学教授

※『陶芸家 辻村史朗』展は、2022年5月13日から6月19日まで美術館「えき」KYOTOで、『辻村史朗展』は5月20日から6月10日まで昂 KYOTOで開催された(7/30〜8/21も展示予定)。同名の『辻村史朗展』はイムラアートギャラリーで、会期を延長して8月19日まで開催中。『辻村史朗−茶盌 TSUJIMURA SHIRO 100 WORKS』展はZENBI -鍵善良房- KAGIZEN ART MUSEUMで、2022年8月21日まで開催中。