文化時評22:平敷兼七展「山羊の肺」@The Third Gallery Aya

空の深さ(中編)

文:清水 穣

2024.03.15

「ありのまま」の呪縛……なぜ呪縛なのか。

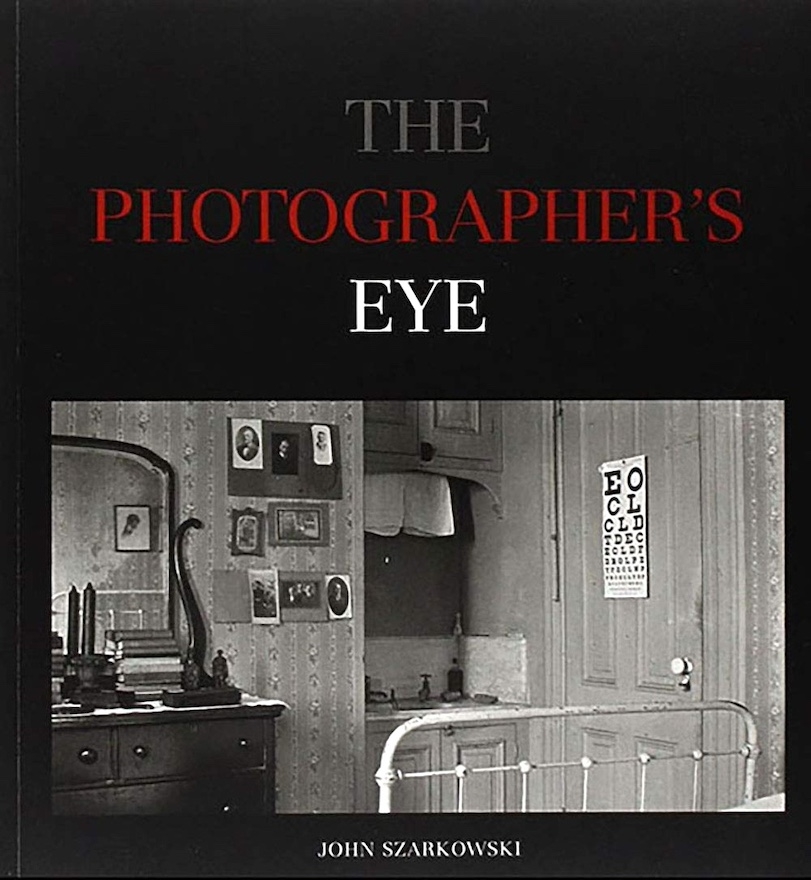

「1枚の写真の真実が信じられるのは、われわれが、レンズは偏らず、対象をありのままに、良く見せも悪く見せもせず、描き出すと信じるからである。」(シャーカフスキー『Photographer’s Eye』 1966年)。リアリズムのディスクールは「ありのままas it is」であることを絶対是とする信念に基づき、美醜、善悪、優劣、貴賤…といった二元論的枠組みの外を目指す。1910年代にストレート・フォトグラフィーとともに生じたこのディスクールを、シュールリアリズムは20年代から30年代にかけて、「暴露のディスクール」(ないし「裸のディスクール」)へと変奏する。すなわち、現実は、通常の現実とシュールな(=ありのままの、真実の)現実というように二重化され、前者の表層下に後者は隠れていて、芸術家の人為=創作による暴露を待っている、と。これによって、撮影・現像・選択という制作にまつわる不可避的な人為と、結果として要請される「ありのまま」とのあいだの矛盾が解決し、そこから「ドキュメンタリー」というジャンルがさまざまに展開していった。

しかし、この標準的なリアリズムのディスクールを占領下日本に適用すると、矛盾が生じる。暴露されるべき「ありのまま」「裸」の日本とは、オキュパイド・ジャパンという人工的な強制に他ならなかったからである。しかもサンフランシスコ講和条約がこの矛盾をさらに強化した。占領を終わらせる条件は、安全保障条約というさらなる桎梏を追加することであった。それは「ありのままの日本」が、冷戦体制における東の防共フロントとして、アメリカの支配下に組み込まれることを意味し、そのとき沖縄は日本がソ連や中国に接近しないための首輪のようなものであった(いわゆる「ダレスの恫喝」1956年)。

しかし、この標準的なリアリズムのディスクールを占領下日本に適用すると、矛盾が生じる。暴露されるべき「ありのまま」「裸」の日本とは、オキュパイド・ジャパンという人工的な強制に他ならなかったからである。しかもサンフランシスコ講和条約がこの矛盾をさらに強化した。占領を終わらせる条件は、安全保障条約というさらなる桎梏を追加することであった。それは「ありのままの日本」が、冷戦体制における東の防共フロントとして、アメリカの支配下に組み込まれることを意味し、そのとき沖縄は日本がソ連や中国に接近しないための首輪のようなものであった(いわゆる「ダレスの恫喝」1956年)。

リアリズムのディスク―ルが措定する「外」(シュールなあるがままの世界)は、定義からして「内」(通常の現実世界)から外への投影であるほかはない。しかし敗戦後・占領下の日本においては、伝統日本(明治維新とともに不可逆的に捨て去ったもの)と近代化日本(脱亜入欧して建設してきた大日本帝國)は徹底的に破壊され、新生日本(アメリカと天皇家による「国体」)とて両者によるコロニアルな架構に他ならないから、この投影は不可能である。そこから「外」の不在が発生する。冷戦体制の中で植民地化された、とは「ありのまま」を奪われたということなのだ。戦後日本写真の特徴はリアリズムにあるという。だがそれは「リアルな」「ありのまま」を奪われた否定的リアリズムであり、存在しないものを希求することの、きりのなさゆえに、強い呪縛力を振るうのである。

リアリズムのディスク―ルが措定する「外」(シュールなあるがままの世界)は、定義からして「内」(通常の現実世界)から外への投影であるほかはない。しかし敗戦後・占領下の日本においては、伝統日本(明治維新とともに不可逆的に捨て去ったもの)と近代化日本(脱亜入欧して建設してきた大日本帝國)は徹底的に破壊され、新生日本(アメリカと天皇家による「国体」)とて両者によるコロニアルな架構に他ならないから、この投影は不可能である。そこから「外」の不在が発生する。冷戦体制の中で植民地化された、とは「ありのまま」を奪われたということなのだ。戦後日本写真の特徴はリアリズムにあるという。だがそれは「リアルな」「ありのまま」を奪われた否定的リアリズムであり、存在しないものを希求することの、きりのなさゆえに、強い呪縛力を振るうのである。

沖縄は1972年までアメリカの領土であったから、なるほど敗戦の結果として米軍の絶対的支配下にあったが、このような「国体」からは自由であった。敗戦を否認するナラティヴの効果圏外にあった沖縄は、文字通り、負けてすべてを失い、堕ちるところまで堕ちたということである。「国体」のなかの日本写真が「ありのまま」の呪いにかかって、ありもしない「ありのまま」を夢見たとすれば、沖縄写真は、すべての夢を失った。

沖縄は1972年までアメリカの領土であったから、なるほど敗戦の結果として米軍の絶対的支配下にあったが、このような「国体」からは自由であった。敗戦を否認するナラティヴの効果圏外にあった沖縄は、文字通り、負けてすべてを失い、堕ちるところまで堕ちたということである。「国体」のなかの日本写真が「ありのまま」の呪いにかかって、ありもしない「ありのまま」を夢見たとすれば、沖縄写真は、すべての夢を失った。

——————————–

——————————–

(注)

1 たとえば平敷作品に、被写体と正対する構図や、異形の被写体(知的障碍者など)が登場することに、ダイアン・アーバスの影響を見る向きもあるようだが、前者はポートレートなら当たり前であるし(平敷がアーバス愛用の正方形フォーマットを ―3歳年上の鬼海弘雄のように― 多用していたならそう言えるだろうが、『山羊の肺』にそれは無い)、後者は全作品中の数点に過ぎない。 2 清水穣「プロヴォークとコンポラ ― 「日本写真の1968」展」参照。『デジタル写真論』(東京大学出版会、2021年)所収。

——————————–

しみず・みのる

批評家。同志社大学教授

平敷兼七展「山羊の肺」は、The Third Gallery Ayaで、2024年2月24日まで開催された。

John Szarkowski, The Photographer’s Eye, 1966

平敷兼七展「山羊の肺」展示風景

Photos by TAKASHIMA Kiyotoshi

©︎HESHIKI Kenshichi「山羊の肺」

*

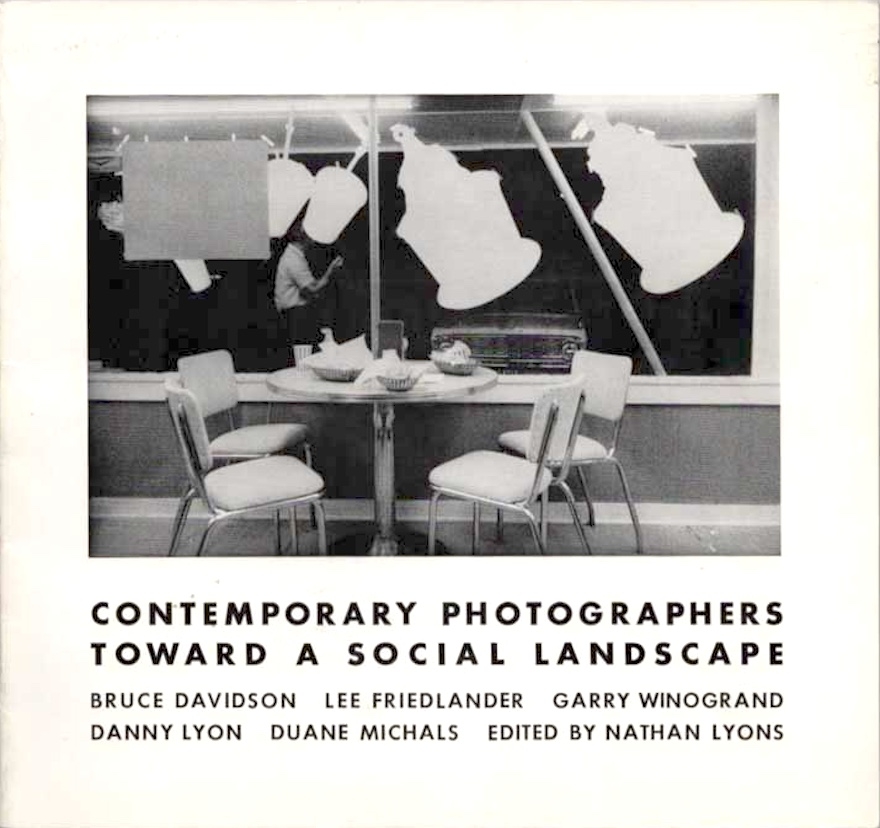

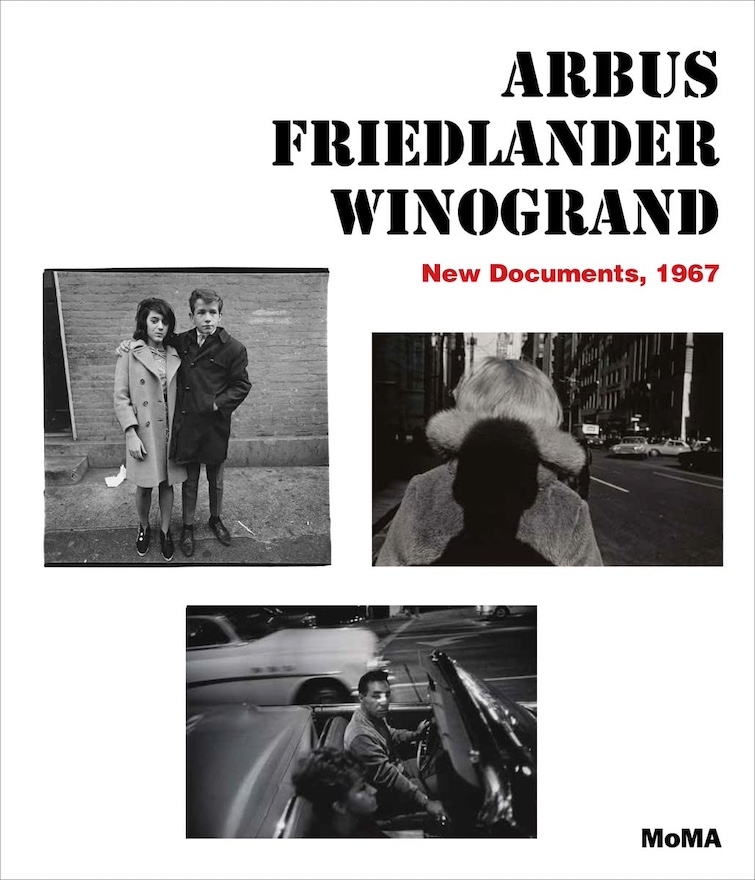

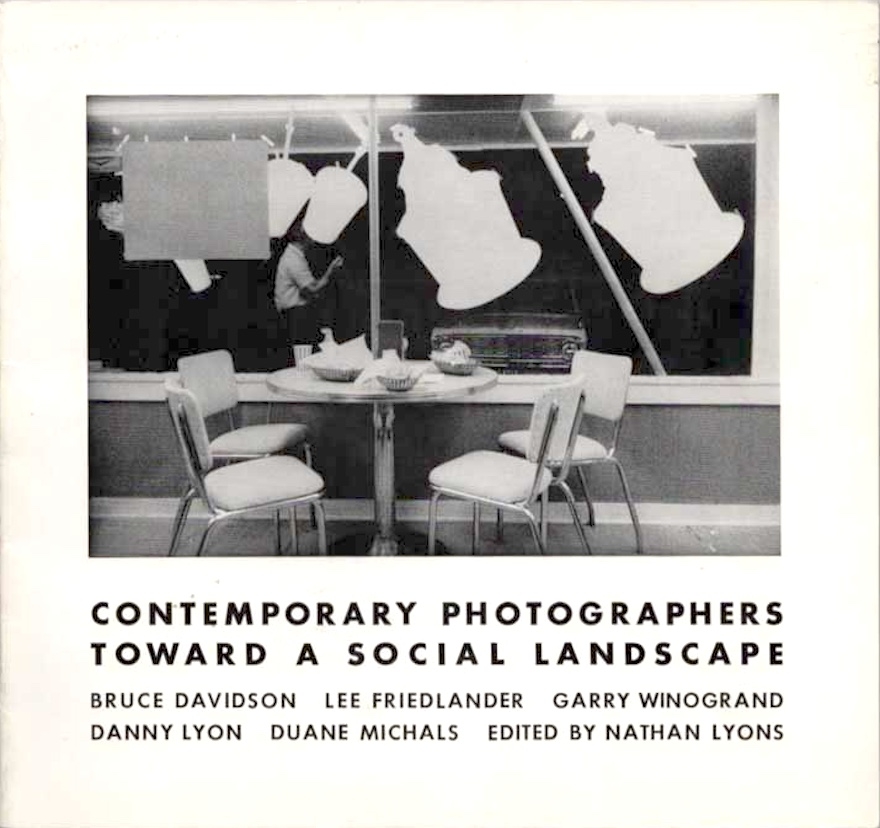

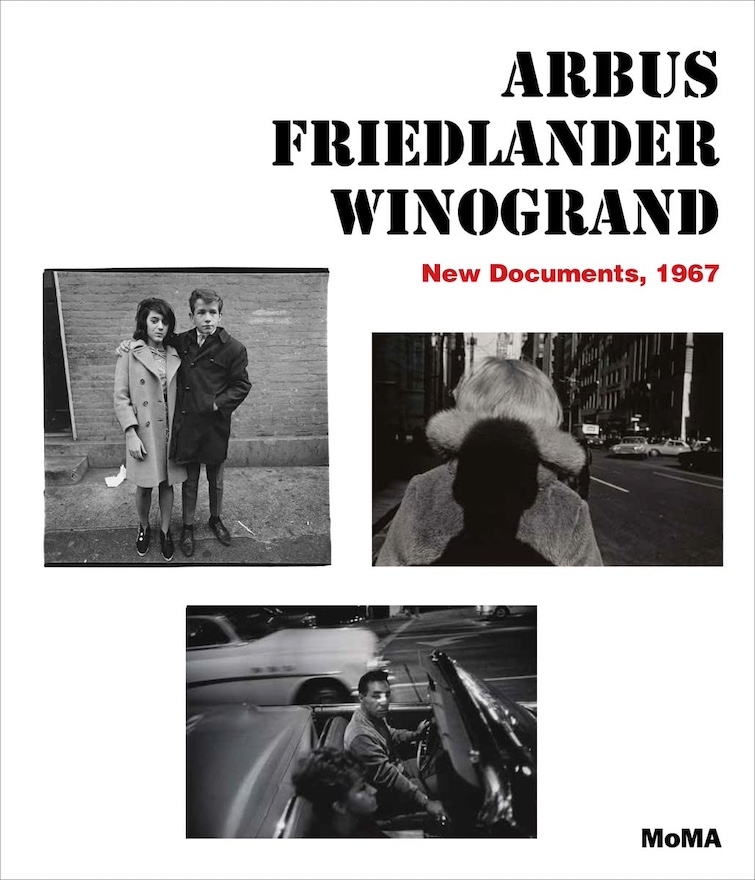

冒頭で私は、上京した写真家が「同時代の写真 ―「Contemporary Photographers」(1966) や「New Documents」(1967)以降の写真家たち― に触れた」と書いた。この影響関係の実質は推し量り難い1が、いずれにせよ、「リアリズム以降」の写真であり、ということは、上で触れた「ありのまま」を絶対是とする信念を持たない写真、さらに「通常の現実の背後に隠れた『ありのままの現実』を暴露する」という方法論を採らない写真ということになる。これは、当時「コンポラ」と呼ばれた写真の核心にほかならない2。つまり、平敷写真は、「コンポラ」写真に近い位置を占めるはずだと言えるだろう。(この項続く)

Bruce Davidson, Lee Friedlander, Garry Winogrand, Duane Michals, Contemporary Photographers: Toward a Social Landscape, edited by Nathan Lyons, 1966

Arbus Friedlander Winogrand, New Documents, 1967

(注)

1 たとえば平敷作品に、被写体と正対する構図や、異形の被写体(知的障碍者など)が登場することに、ダイアン・アーバスの影響を見る向きもあるようだが、前者はポートレートなら当たり前であるし(平敷がアーバス愛用の正方形フォーマットを ―3歳年上の鬼海弘雄のように― 多用していたならそう言えるだろうが、『山羊の肺』にそれは無い)、後者は全作品中の数点に過ぎない。 2 清水穣「プロヴォークとコンポラ ― 「日本写真の1968」展」参照。『デジタル写真論』(東京大学出版会、2021年)所収。

——————————–

しみず・みのる

批評家。同志社大学教授

平敷兼七展「山羊の肺」は、The Third Gallery Ayaで、2024年2月24日まで開催された。