文化時評28:曽田浩隆展 日本語の書字@喜多美術館

NI本GOWO巡RU政治 ― 曽田浩隆の言語アート

文:清水 穣

2024.09.15

1950年代に、書と現代美術は、抽象書と抽象画という国際交流の中ですれ違ったが、その「読めないが美しい造形」の影響は長く尾を引いた。森田子龍一人の作品を通覧してもすでにやり尽くされた感のある70年前のスタイル ―墨美、すなわち運筆や滲みや撥ねのマニエリスムと一字書のスタイル― が、相変わらず多くの「前衛書」や「モダン書」では見られるからだ。その歴史を批判的に継承し、21世紀に書と現代美術のあらたな融合を模索し実践する運動が「Art Shodo Contemporary(以下ASC)」である。

現代美術の世界が再び書に注目するようになったのは、井上有一が知名度を得て、大きな回顧展が実現し、国際的市場で認知されるようになったからである。「文化時評20」に記した通り、「Art Shodo(ASCの旧称)」はもともと天作会(2004〜)、すなわち「井上有一に捧ぐ 書の解放」をテーマに掲げる会出身の作家たちを核として誕生した。天作会系に限らず、じつは比田井天来(再評価が始まっている)から現在に至るまで、数多の現代書家がそれぞれの「前衛書」を展開してはきた。が、ポスト有一というフィルター―書と抽象画の「国際交流」から身を引くこと、墨美や絵画美の内に書の本質はないこと―をかけるならば、「前衛書」の多くは未来の書には含まれまい。ASCの内には、書と現代美術がデュシャンの用語で言う「網膜的」な(見た目の効果や美しさのみに関わる)融合ではなく、コンセプチュアルな融合を果たすべきだとする一派が存在する。書を、言葉を主題とし言葉を表現するアートとして再定義し、ジョセフ・コスース、河原温、ジェニー・ホルツァー、Art & Languageといったコンセプチュアル・アート、言語アートの流れにおくのである。この傾向の最先端を走る作家が曽田浩隆である。

現代美術の世界が再び書に注目するようになったのは、井上有一が知名度を得て、大きな回顧展が実現し、国際的市場で認知されるようになったからである。「文化時評20」に記した通り、「Art Shodo(ASCの旧称)」はもともと天作会(2004〜)、すなわち「井上有一に捧ぐ 書の解放」をテーマに掲げる会出身の作家たちを核として誕生した。天作会系に限らず、じつは比田井天来(再評価が始まっている)から現在に至るまで、数多の現代書家がそれぞれの「前衛書」を展開してはきた。が、ポスト有一というフィルター―書と抽象画の「国際交流」から身を引くこと、墨美や絵画美の内に書の本質はないこと―をかけるならば、「前衛書」の多くは未来の書には含まれまい。ASCの内には、書と現代美術がデュシャンの用語で言う「網膜的」な(見た目の効果や美しさのみに関わる)融合ではなく、コンセプチュアルな融合を果たすべきだとする一派が存在する。書を、言葉を主題とし言葉を表現するアートとして再定義し、ジョセフ・コスース、河原温、ジェニー・ホルツァー、Art & Languageといったコンセプチュアル・アート、言語アートの流れにおくのである。この傾向の最先端を走る作家が曽田浩隆である。

無論、日本語も例外ではない。日本語は話すには単純な言語であるが、その書字法は世界でも複雑怪奇な部類に属するだろう。すべて国際的な支配関係の結果である。その力関係の中で「日本語」が作られた時期は大きくわけて3つある。

1つは言うまでもなく、最初に中国から大量に文字を輸入し、万葉仮名を経て、女文字としてのひらがな、漢文読み下しのためのカタカナを生み出して、一つの文字に複数の音が対応するという世界でも珍しい「ポリフォニック」な書字体系を作り出した古代。

次は、西欧列強の脅威を感じつつ、欧米化した皇室のもとで、大慌てで近代的「国民国家nation state」を形成した明治期。欧米由来の大量の概念(「精神」「空間」「概念」等など)を漢語で和訳して取り込みつつ、言文一致の近代日本語(「国語」「標準語」)を作り上げた時代である。この時代まで日本語の公文書は全て漢文で書かれた。脱亜入欧を唱えてもこの漢文崇拝は崩れなかった。大日本帝国憲法も教育勅語も、漢字とカタカナで書かれた「漢文訓読体」である。

3つ目は、言うまでもなく第二次大戦の敗戦と占領で、これは漢文崇拝に代わって欧米崇拝、とりわけアメリカ追従を招いた。漢文崇拝が崩れるとともに日本語の漢字は、中国語の繁体でも簡体でもない、奇妙な簡略化を被り、本来の漢字文化圏から逸脱してしまう。焼け跡の茫然自失のなかでは、日本語を捨てて(英語ではなく!)フランス語を国語にせよ(志賀直哉)とか、漢字全廃+ローマ字表記化という意見まで現れた。どれも実現しなかったが、現在の日本語はこの「戦後」体制の産物である。戦後体制とは、アメリカ製憲法に地位を保証された皇室と、日米安保条約と日米地位協定の下にある社会という意味だ。だから2024年の現在でも「戦後」は終わっていない。

無論、日本語も例外ではない。日本語は話すには単純な言語であるが、その書字法は世界でも複雑怪奇な部類に属するだろう。すべて国際的な支配関係の結果である。その力関係の中で「日本語」が作られた時期は大きくわけて3つある。

1つは言うまでもなく、最初に中国から大量に文字を輸入し、万葉仮名を経て、女文字としてのひらがな、漢文読み下しのためのカタカナを生み出して、一つの文字に複数の音が対応するという世界でも珍しい「ポリフォニック」な書字体系を作り出した古代。

次は、西欧列強の脅威を感じつつ、欧米化した皇室のもとで、大慌てで近代的「国民国家nation state」を形成した明治期。欧米由来の大量の概念(「精神」「空間」「概念」等など)を漢語で和訳して取り込みつつ、言文一致の近代日本語(「国語」「標準語」)を作り上げた時代である。この時代まで日本語の公文書は全て漢文で書かれた。脱亜入欧を唱えてもこの漢文崇拝は崩れなかった。大日本帝国憲法も教育勅語も、漢字とカタカナで書かれた「漢文訓読体」である。

3つ目は、言うまでもなく第二次大戦の敗戦と占領で、これは漢文崇拝に代わって欧米崇拝、とりわけアメリカ追従を招いた。漢文崇拝が崩れるとともに日本語の漢字は、中国語の繁体でも簡体でもない、奇妙な簡略化を被り、本来の漢字文化圏から逸脱してしまう。焼け跡の茫然自失のなかでは、日本語を捨てて(英語ではなく!)フランス語を国語にせよ(志賀直哉)とか、漢字全廃+ローマ字表記化という意見まで現れた。どれも実現しなかったが、現在の日本語はこの「戦後」体制の産物である。戦後体制とは、アメリカ製憲法に地位を保証された皇室と、日米安保条約と日米地位協定の下にある社会という意味だ。だから2024年の現在でも「戦後」は終わっていない。

——————————–

——————————–

曽田浩隆(そだ・ひろたか 1974年生、京都出身)

1999年、京都精華大学美術研究科修了(油画)、2019年よりART SHODOに参加し、清水に注目される。以降、ASCの展覧会にほぼ毎年、毎回参加。2023年、ART SHODOの「Shodo New Age」展に出品し「清水穣賞」受賞。

——————————–

しみず・みのる

批評家。同志社大学教授

「曽田浩隆展 日本語の書字」は、喜多美術館で、2024年9月28日から12月1日まで開催されます。

※本稿は、曽田浩隆氏が2024年9月に刊行した冊子『日本語の書字 曽田浩隆』に収録された「焼KE跡WO忘RENAI — 曽田浩隆の言語アート」に加筆したものです。

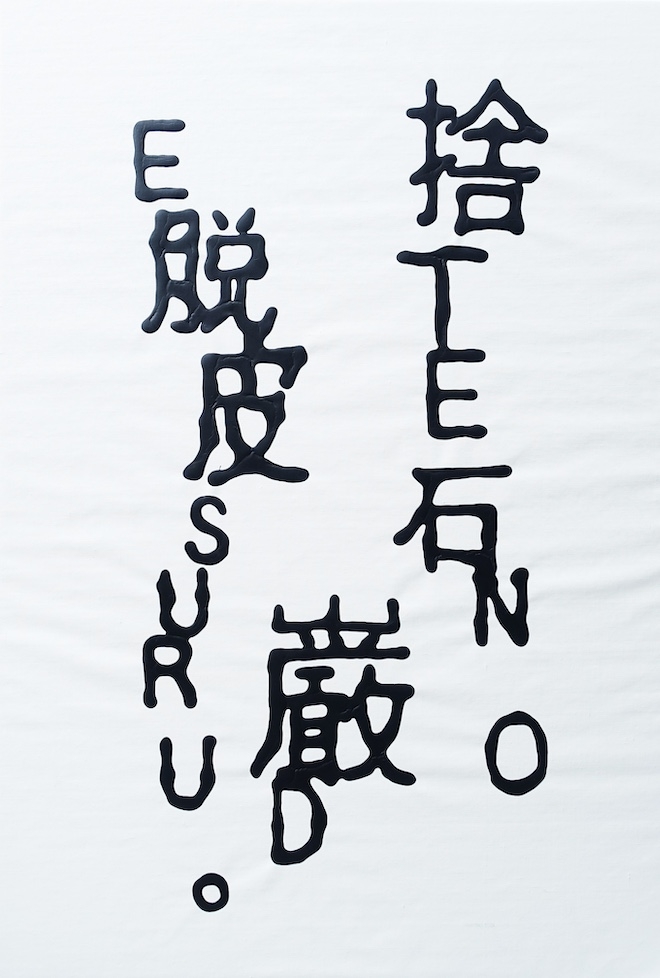

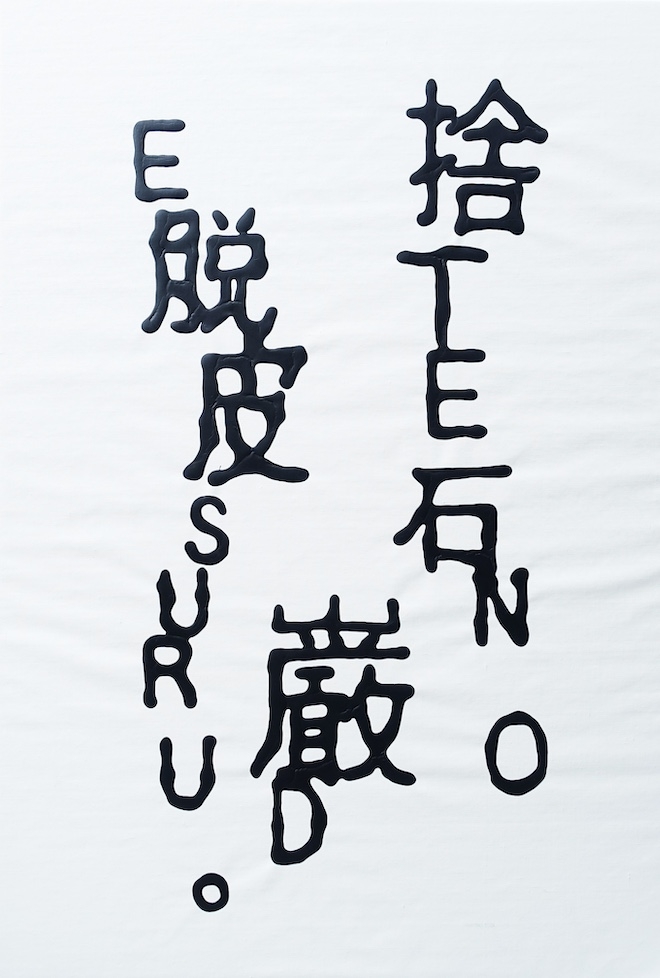

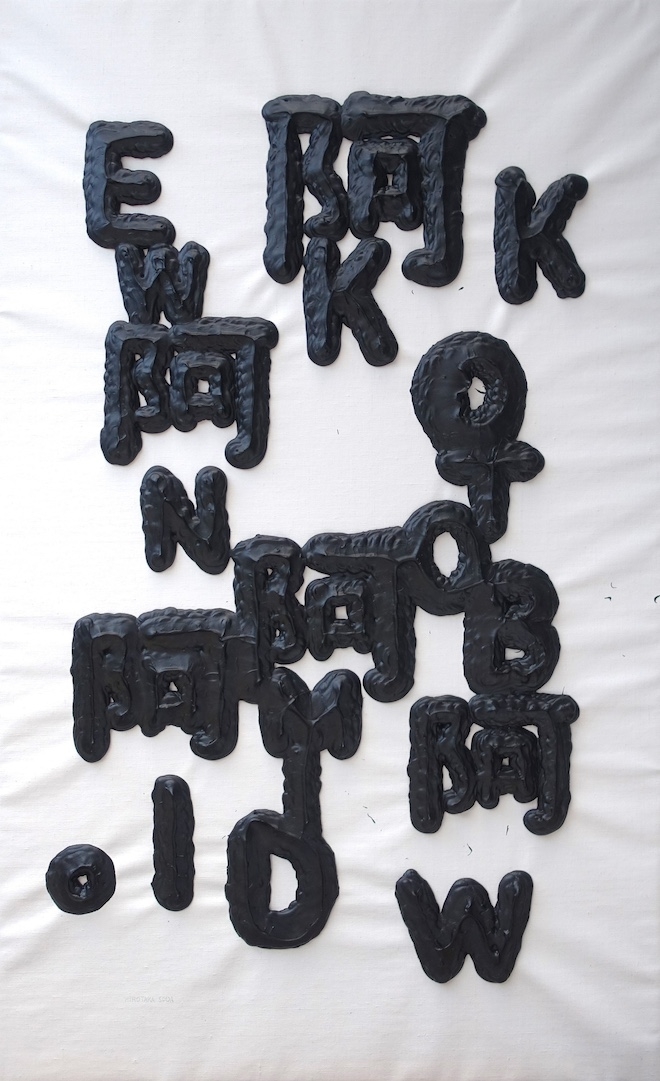

「捨て石の巌で脱皮する。」(2024 162.0×112.0㎝)

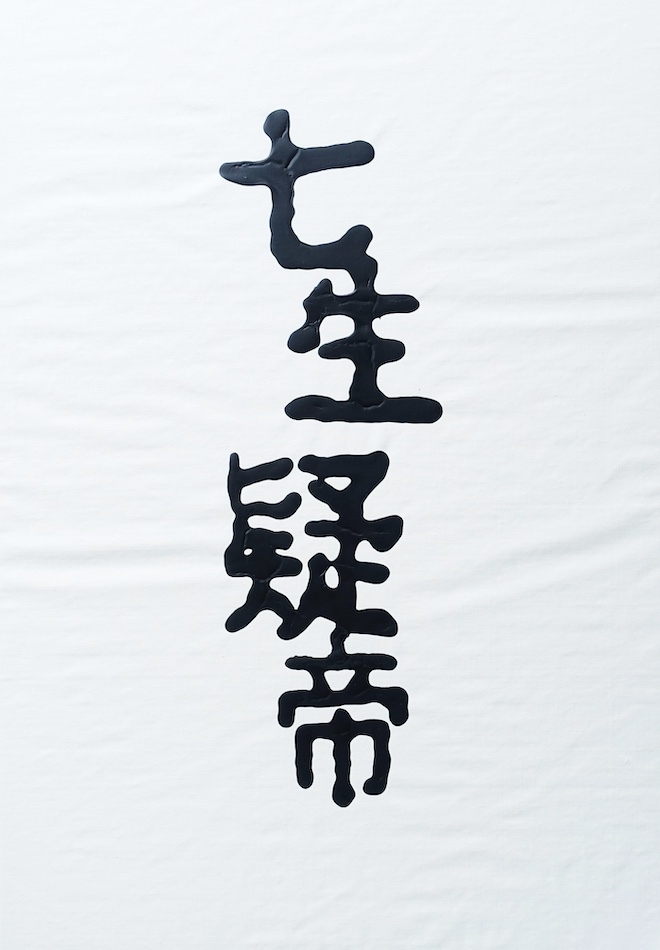

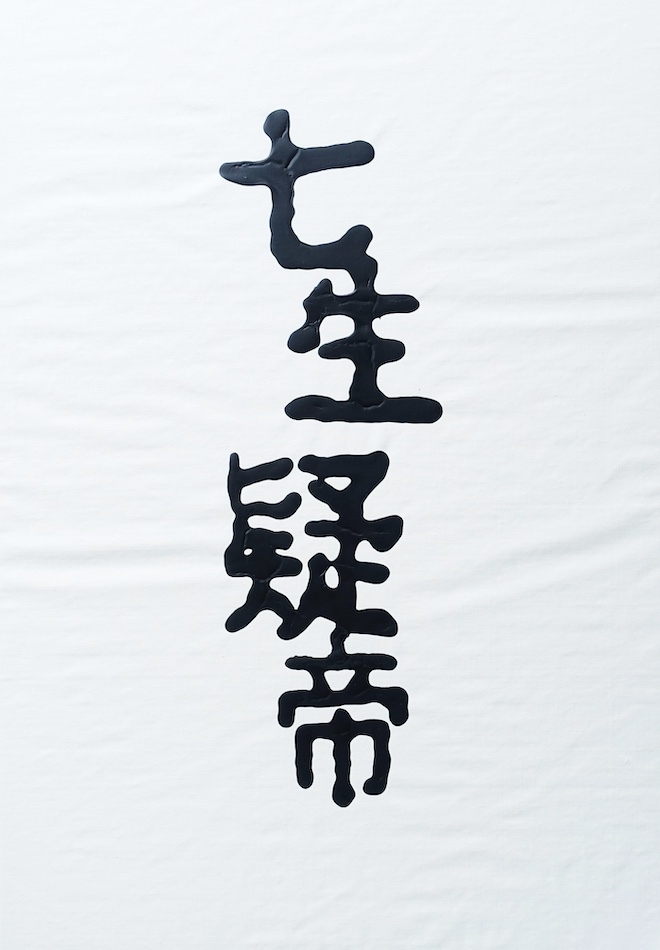

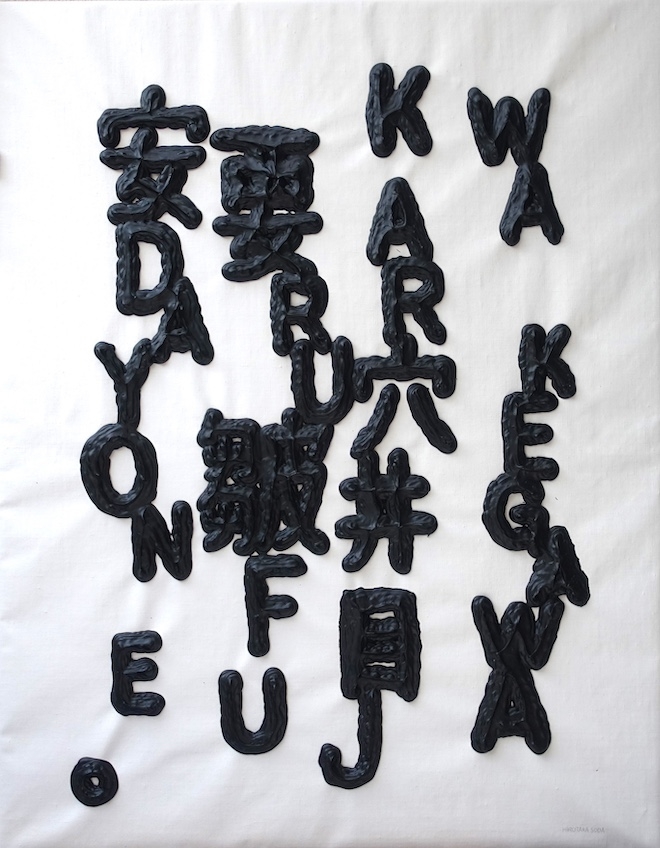

「七生疑帝」(2024 162.0×112.0㎝)

「神勅の無効を命じる。」(2024 184.0×112.0㎝)

*

「言語を主題とし言語を表現する」とは、言葉が、徹頭徹尾レディメイドであり、その本質が人間社会の根本的な政治性に根ざしていることの認識である。言葉は、特定の誰かが創作したわけではないが、自然発生はしないから人工物であり、新生児に対して「すでに出来上がった」ものとして与えられる「レディメイド」である。たとえ「母国語」であろうとも、言葉は決して内化できない。しかも言葉は、差異化した音声の体系としてつねに変化し続けるものであり、もともとは「〜〜語」「〜〜語」という明確な境界線を持たない。ドイツ語〜オランダ語〜英語は、実際には空間的・時間的に広がるグラデーションであって、それを個別の「国語」として分離したのは、18世紀に興隆した「ナショナリズム」という政治にほかならない。文字の体系に至っては、人間の記憶能力を上回る大量の人口とそれに伴う大量のデータを扱うようになった社会が発明した、あからさまな人工物であり、それが個々人の書記から、印刷媒体と結びつく段階になるにつれて、さらに正書法という規範へと転じる。「国語」「母国語」「文字」「正書法」はすべて、政治の産物である。

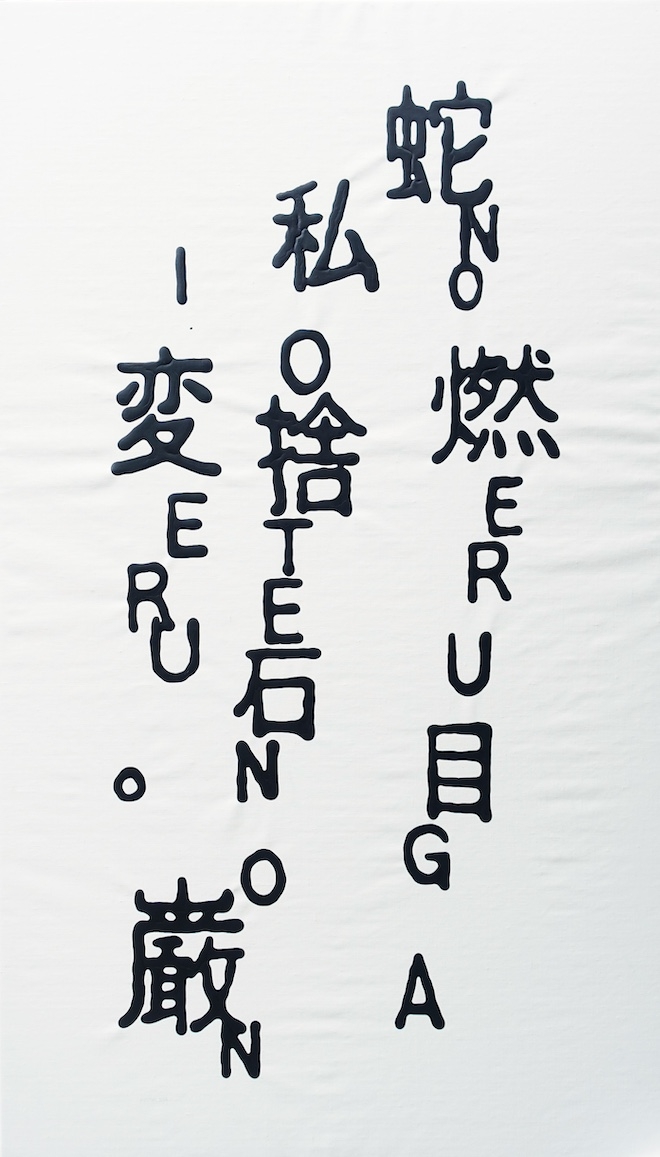

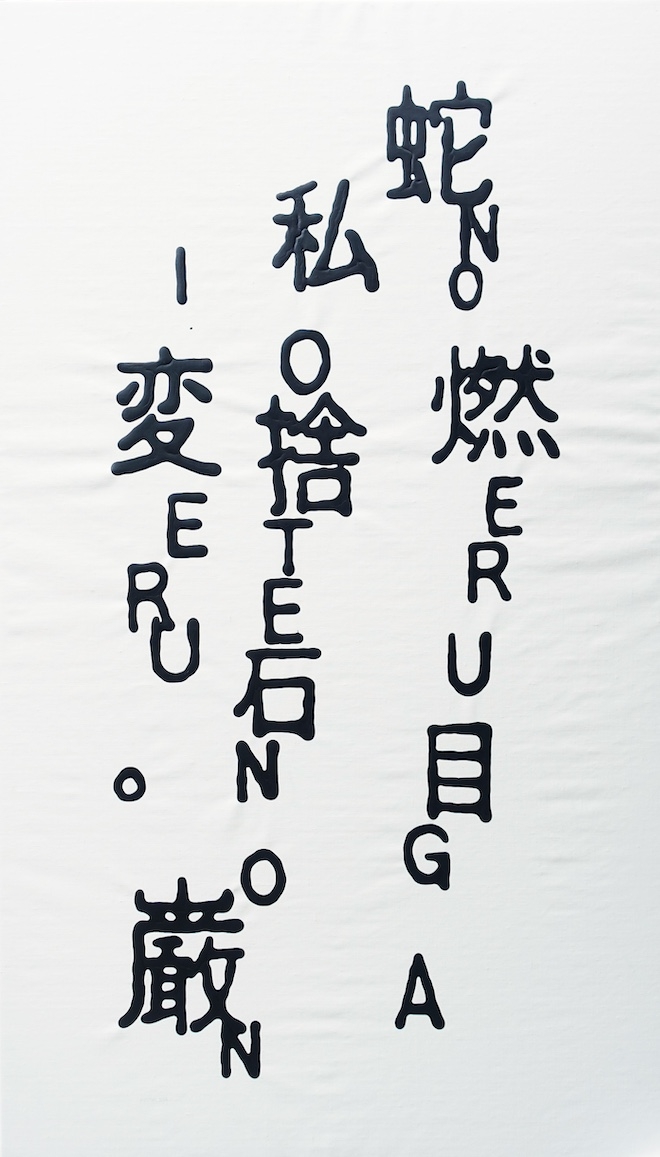

「蛇の燃える目が私を捨て石の巌に変える。」(2024 184.0×112.0㎝)

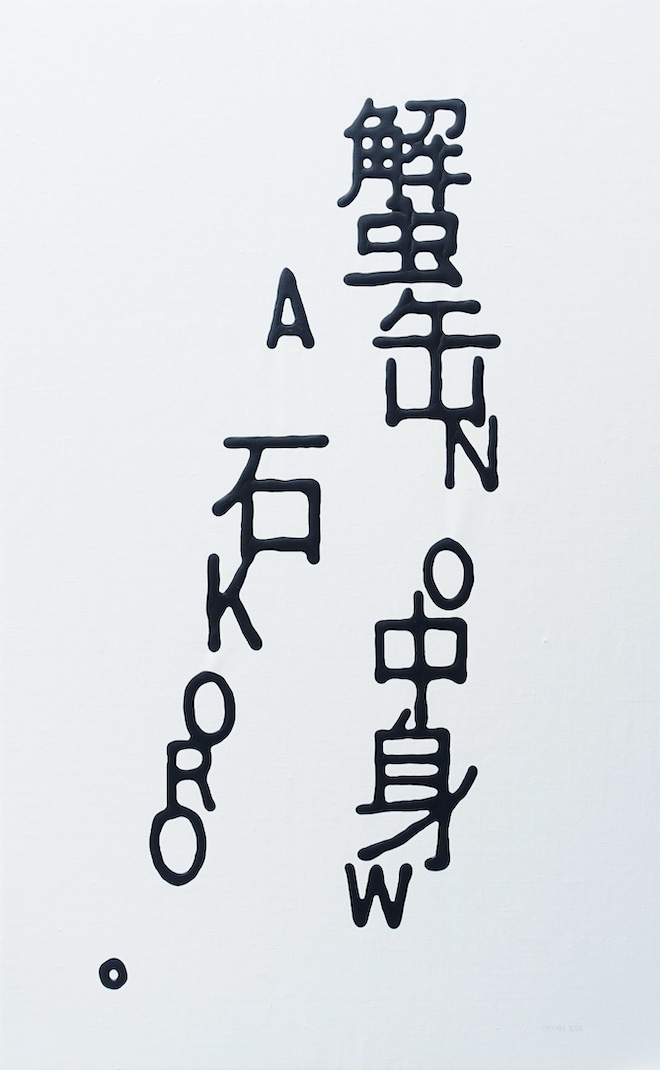

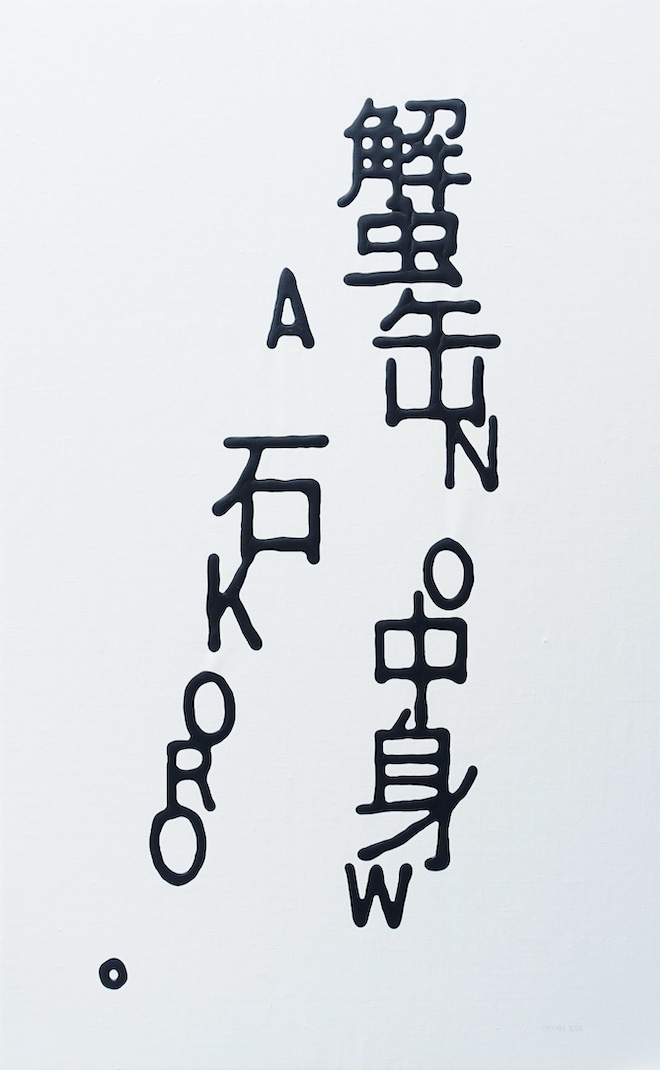

「蟹缶の中身は石ころ。」(2024 116.7×72.7㎝)

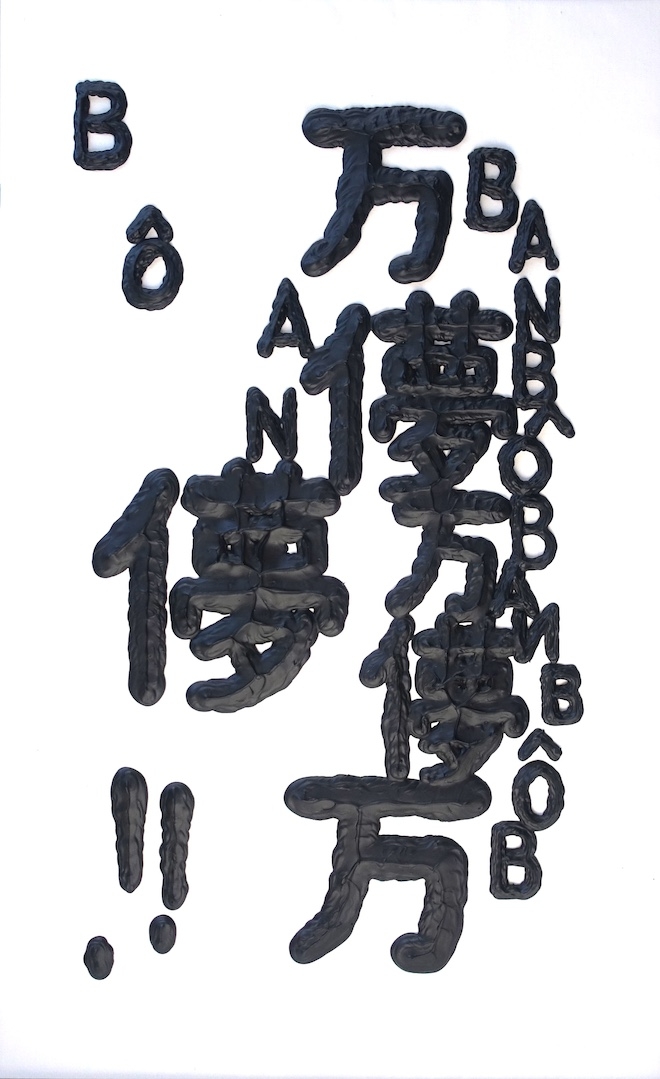

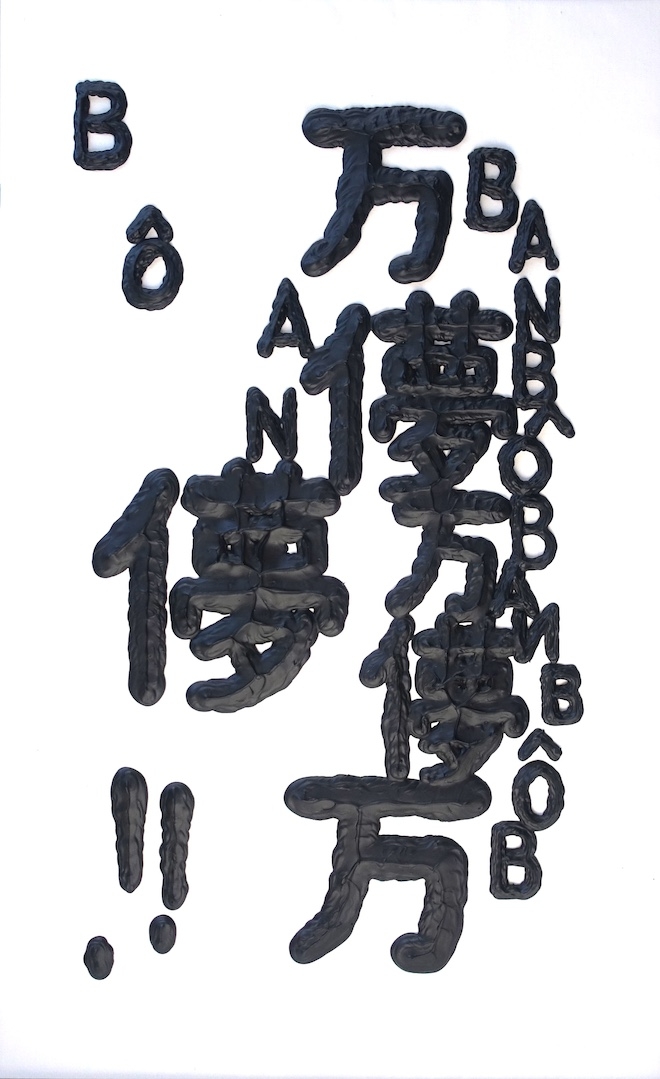

「万儚万儚万儚!!」(2024 130.5×80.4㎝)

*

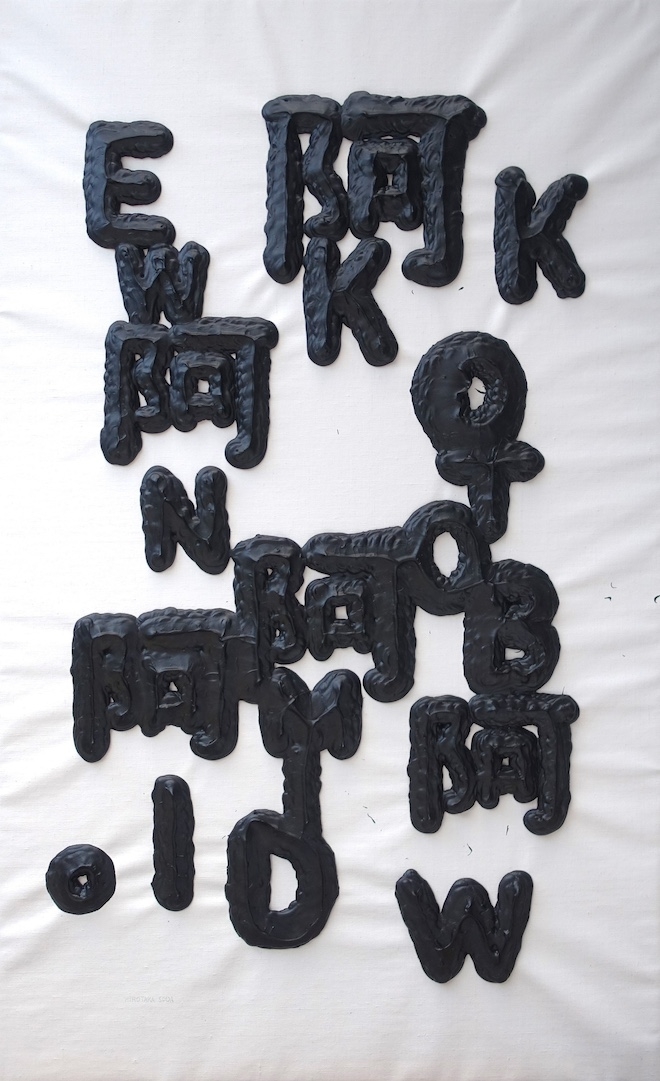

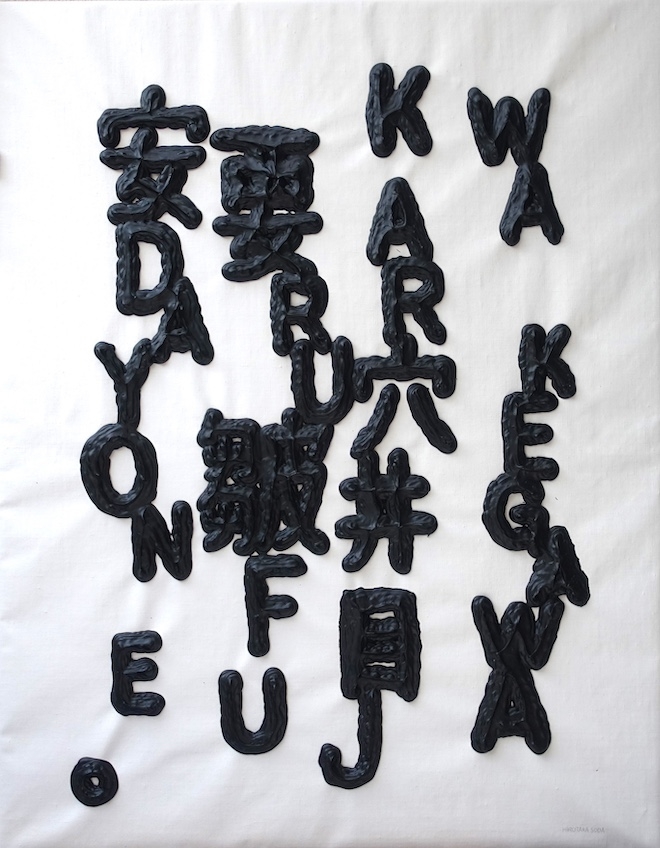

曽田浩隆の書=言語アートは、日本語を巡る以上のような政治の局面を1つ1つ取り上げて、念入りに作品化したものである。その基本的な形式は、むき出しのカンヴァス地(焼け野原と化した日本)に、アスファルト(復興の象徴であるとともに、地面を覆い隠すという意味で抑圧の象徴でもある)で、漢字(漢文崇拝の戦前まで)とローマ字(欧米崇拝の戦後以降)によって表記された「日本語」の言葉である。言葉の政治には無限の多様性があり、それに応じる表現の多様性を、曽田は常に準備している。曽田作品の多様性は、言葉があらゆる局面で発するミクロな政治性に敏感に、繊細に、応答しているのだ。喜多美術館での初個展は、そのことを存分に証すだろう。

「言葉は神ではない。」(2024 130.5×80.3㎝)

「訳が分からない目印は不安だよね。No.2」(2024 116.7×91.0㎝)

「月夜の墓は脂肪に富む。」(2024 117.0×91.0㎝)

曽田浩隆(そだ・ひろたか 1974年生、京都出身)

1999年、京都精華大学美術研究科修了(油画)、2019年よりART SHODOに参加し、清水に注目される。以降、ASCの展覧会にほぼ毎年、毎回参加。2023年、ART SHODOの「Shodo New Age」展に出品し「清水穣賞」受賞。

——————————–

しみず・みのる

批評家。同志社大学教授

「曽田浩隆展 日本語の書字」は、喜多美術館で、2024年9月28日から12月1日まで開催されます。

※本稿は、曽田浩隆氏が2024年9月に刊行した冊子『日本語の書字 曽田浩隆』に収録された「焼KE跡WO忘RENAI — 曽田浩隆の言語アート」に加筆したものです。