文化時評34:びわ湖ホール プロデュースオペラ コルンゴルト「死の都」

オペラ − 普遍的なものの具現化

文:清水 穣

2025.03.15

オペラは作曲家にとってキャリアの到達目標のような存在であり、数えきれないほどの作曲家たちが、オペラを改革し拡張しながら新作を生み出してきた。西洋音楽の一つの到達点は、当然その本質の表現と見なされるから、オペラはもっとも本質主義に冒されてきたと言って良い。本質主義の「本質」とは、「ヨーロッパ」の「ギリシア以来の」「伝統」と「文化」に根差し、「ヨーロッパ人」の「血」の中に遺伝的に受けつがれている「何か」である。言葉を変えて言えば、本質主義が意識的・無意識的に定着した世界(別に「白い」世界に限らない)で、非白人の非ヨーロッパ人が活躍する場が全くないか、極めて限定されるジャンルが、オペラだということである(日本人歌手→「蝶々夫人」!)。

さらに、オペラは西洋音楽の「本質」であるから、その普及とともに世界各地へ拡散した。日本の例で言えば、明治期のお雇い外国人教師らによるオペラ初公演は、1894年(グノーの『ファウスト』1859年、第1幕)、日本人による初上演は、1903年(グルックの『オルフェオとエウリディーチェ』1762年、日本語上演!)で、続いて1912年から1918年まで、帝国劇場に招聘された振付師(!)のジョヴァンニ・ヴィットーリオ・ローシー(1867-1940)が、『ヘンゼルとグレーテル』や『魔笛』といったメジャーな演目を次々と日本初演したことが、日本におけるオペラ受容のベースとなったとされる。もちろん、彼らの公演はごく限られた聴衆層を前提としていたし、一般興行は赤字であった。とはいえ遅くとも1930年代以降ならば、戦前のエリート層にとって、オペラは身近でなくとも見知らぬ存在ではなかった。すでに1935年にマーラーの交響曲3番(全曲)がクラウス・プリングスハイム(1887-1972;マーラーの弟子)指揮の下、東京音楽学校管弦楽団により初演されている。つまり、オペラを書かなかった作曲家の作品を理解しつつ、オペラを愛する聴衆層が存在したということである、たとえその受容が、当時なら当たり前のように、教える側にも教えられる側にも共有されていた、あの「本質主義」に毒されていたとしても。

それに従えば、西洋音楽の本質を受け継ぐ「血」をもたない日本人が、オペラを「理解」する可能性は最初から断たれている。彼らにできることは、せいぜい「表層的な」「模倣」にすぎず、それを繰り返しながら「本場の」「真正の」オペラ上演に漸近するだけだ、と。本当にそう信じるなら、オペラを愛する非ヨーロッパの非白人はいったい何をしているのか。そもそも、現在の常識からはかけ離れた、ある意味で馬鹿げたストーリーに基づく音楽劇を愛する人は、いったい何を愛するというのか。オペラの本質とは何か。

「それに死ぬのはいつも他人」というデュシャンの墓碑銘は有名である。人を食ったようなこの言葉は、存外、死というものの真実に触れている。我々に知られるのは他人の死だけである。自分の死は、自分が死ぬときに初めて経験される(はずの)もので、その経験は交換が効かない。誰もが孤独に実体験するほかない、共有不可能なものなのである。「死すべき存在」にとって、死は最も普遍的な出来事であるが、その「普遍」は、われわれすべてに共通する本質ではない。程度の差はあれ、人生はこのような「普遍」で満ちている(外国語、楽器、スポーツ、恋愛、結婚、子育て……等々)。オペラの(そして芸術一般の)本質にあるものもまた、この普遍であるが、その普遍は、オペラを愛する人がそこに自分が体験した「普遍」を見出すかぎりで存在する。芸術作品の普遍性は、共有不可能なものの共有である限りで、ひとつの奇跡なのだ。

「それに死ぬのはいつも他人」というデュシャンの墓碑銘は有名である。人を食ったようなこの言葉は、存外、死というものの真実に触れている。我々に知られるのは他人の死だけである。自分の死は、自分が死ぬときに初めて経験される(はずの)もので、その経験は交換が効かない。誰もが孤独に実体験するほかない、共有不可能なものなのである。「死すべき存在」にとって、死は最も普遍的な出来事であるが、その「普遍」は、われわれすべてに共通する本質ではない。程度の差はあれ、人生はこのような「普遍」で満ちている(外国語、楽器、スポーツ、恋愛、結婚、子育て……等々)。オペラの(そして芸術一般の)本質にあるものもまた、この普遍であるが、その普遍は、オペラを愛する人がそこに自分が体験した「普遍」を見出すかぎりで存在する。芸術作品の普遍性は、共有不可能なものの共有である限りで、ひとつの奇跡なのだ。

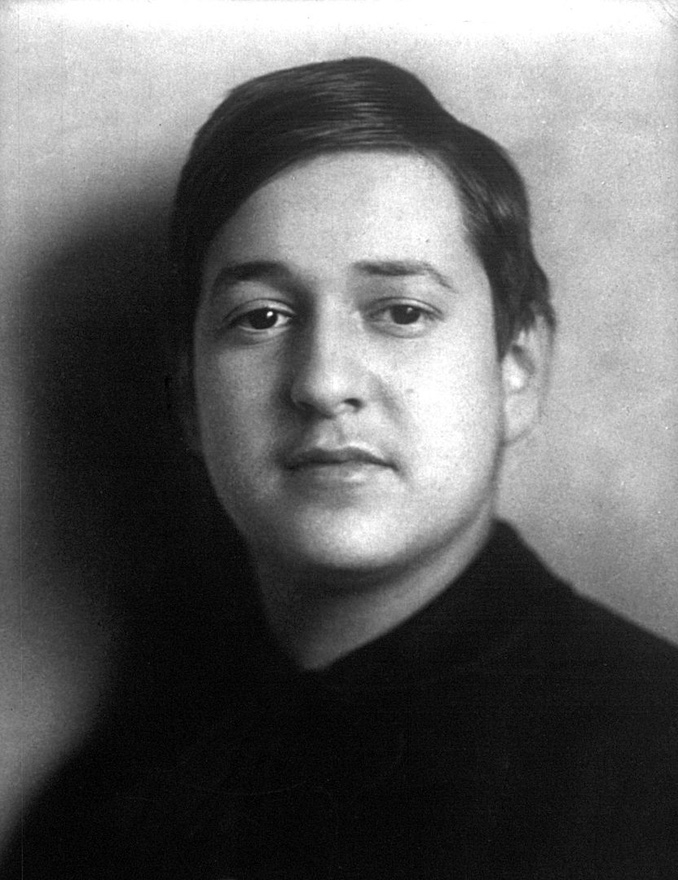

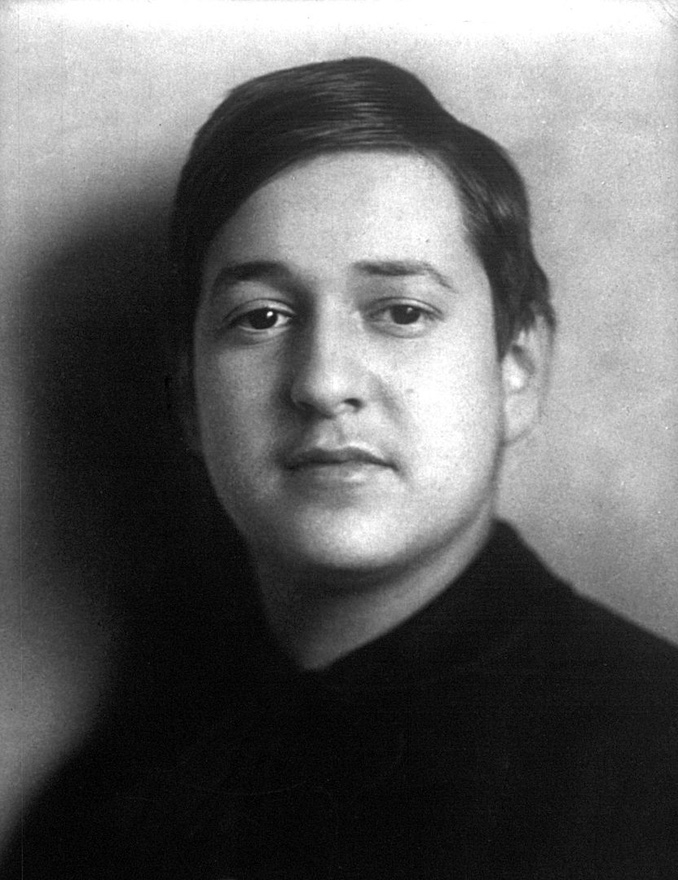

まず、エーリヒ・ヴォルフガング・コルンゴルト(1897-1957)の『死の都』(1920年初演)は、23歳の天才人気作曲家の3作目の(!)オペラである。主人公(パウル)は、死んだ理想の妻(マリー)を忘れられず、それと生き写しの踊り子(マリエッタ)を愛そうとする。やがて、妄想の中でマリエッタを殺すことによって現実に目覚め、マリーを過去として新たな人生を進んでいく、という物語である。公演は大成功で、コルンゴルトをオペラ作曲家として世界に知らしめることとなった。順風満帆の人生、しかし1938年、ナチスがオーストリアを併合すると、ユダヤ人の作曲家は、それ以前から仕事で関係のあったハリウッドに逃れる。コルンゴルトは、映画をオペラに見立てて、当時最新の管弦楽法によって映画音楽を刷新したと評価されている。このオペラが多少とも「映画音楽みたい」に聴こえるとしたら、それは話が逆であって、現在の映画音楽は多かれ少なかれコルンゴルトに発しているのだ。

まず、エーリヒ・ヴォルフガング・コルンゴルト(1897-1957)の『死の都』(1920年初演)は、23歳の天才人気作曲家の3作目の(!)オペラである。主人公(パウル)は、死んだ理想の妻(マリー)を忘れられず、それと生き写しの踊り子(マリエッタ)を愛そうとする。やがて、妄想の中でマリエッタを殺すことによって現実に目覚め、マリーを過去として新たな人生を進んでいく、という物語である。公演は大成功で、コルンゴルトをオペラ作曲家として世界に知らしめることとなった。順風満帆の人生、しかし1938年、ナチスがオーストリアを併合すると、ユダヤ人の作曲家は、それ以前から仕事で関係のあったハリウッドに逃れる。コルンゴルトは、映画をオペラに見立てて、当時最新の管弦楽法によって映画音楽を刷新したと評価されている。このオペラが多少とも「映画音楽みたい」に聴こえるとしたら、それは話が逆であって、現在の映画音楽は多かれ少なかれコルンゴルトに発しているのだ。

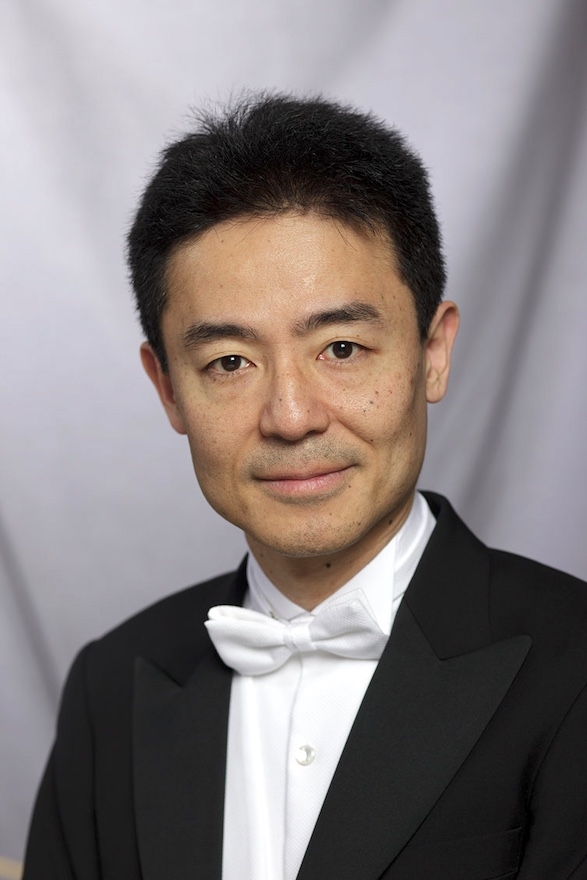

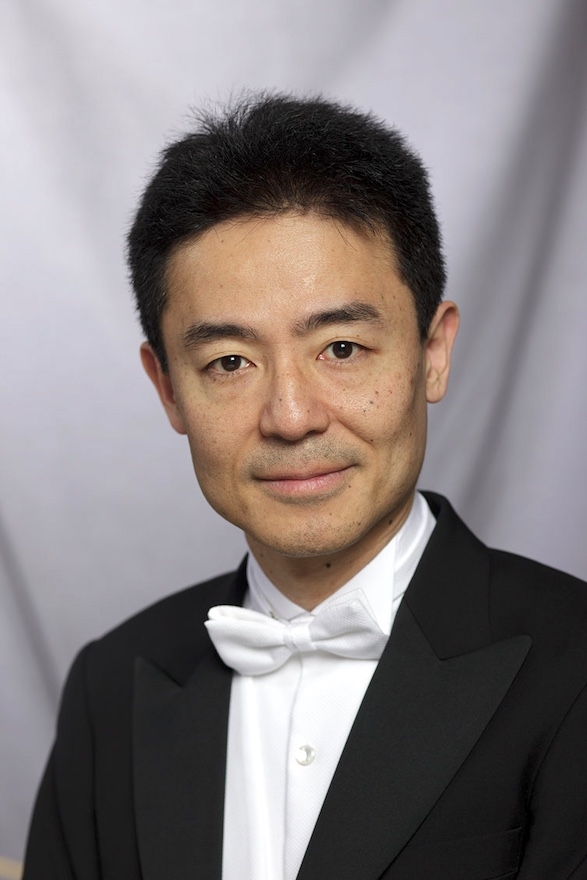

「映画音楽みたい」だからといって、その音楽は決して単純明快なものではない。巧みな管弦楽法によってあまり目立たないが、無調へと傾く奇音を大胆に含んだ和音や、意図的に調性から逸脱した響きなど、そのスコアはかなり複雑である。だが京都市交響楽団は、キビキビとした明快な演奏で観客を魅了した。まったりとしたこの楽団が、阪哲朗が指揮すると、250Vでチャージされたかのようなキレの良さを発揮する。本公演で最も高い点をつけるとしたら、オーケストラである。

「映画音楽みたい」だからといって、その音楽は決して単純明快なものではない。巧みな管弦楽法によってあまり目立たないが、無調へと傾く奇音を大胆に含んだ和音や、意図的に調性から逸脱した響きなど、そのスコアはかなり複雑である。だが京都市交響楽団は、キビキビとした明快な演奏で観客を魅了した。まったりとしたこの楽団が、阪哲朗が指揮すると、250Vでチャージされたかのようなキレの良さを発揮する。本公演で最も高い点をつけるとしたら、オーケストラである。

次に、岩田達宗の二重の演出は、栗山演出のアップデートと、その演出自体への追悼から成っている。前者は、たとえば2幕冒頭を、ヴェールと映像を巧みに交差させて、幻想的な光の戯れの中から舞台が出現する見事な場面転換に仕立てた。後者では、栗山たちが、根強い本質主義的偏見と格闘しながら持続的に発展させてきた日本オペラ演出史が、主人公パウル=栗山昌良の物語に重ねて、追悼される。理想(西洋音楽の本質としての「オペラ」)を忘れられず、それを、それと生き写しの存在(「オペラ」の写しとしての、日本のオペラ)に重ねて愛そうとしたが、ついに妄想の中で生き写しを殺すことによって現実に目覚め、「オペラ」を過去として新たな道(普遍の具現化としてのオペラ)を進むのが現代の演出家である、と。栗山は、本質主義に囚われた世代の最後の一人として追憶されるだろう。3幕で繰り広げられるマリエッタ(=日本のオペラ)とパウル(=栗山昌良)の対決の場面では、筆者の記憶が正しければ、彼らのやり取りを、ガストン(=追悼者、追憶者?)が影で、一言も発することなく注視している。視線を上げれば、背景の月はいつのまにか長方形のフレームを獲得して傾いだ日の丸となっていた。最後に、灯された蝋燭とともに、栗山オリジナルの舞台セットが裸のまま提示された。

次に、岩田達宗の二重の演出は、栗山演出のアップデートと、その演出自体への追悼から成っている。前者は、たとえば2幕冒頭を、ヴェールと映像を巧みに交差させて、幻想的な光の戯れの中から舞台が出現する見事な場面転換に仕立てた。後者では、栗山たちが、根強い本質主義的偏見と格闘しながら持続的に発展させてきた日本オペラ演出史が、主人公パウル=栗山昌良の物語に重ねて、追悼される。理想(西洋音楽の本質としての「オペラ」)を忘れられず、それを、それと生き写しの存在(「オペラ」の写しとしての、日本のオペラ)に重ねて愛そうとしたが、ついに妄想の中で生き写しを殺すことによって現実に目覚め、「オペラ」を過去として新たな道(普遍の具現化としてのオペラ)を進むのが現代の演出家である、と。栗山は、本質主義に囚われた世代の最後の一人として追憶されるだろう。3幕で繰り広げられるマリエッタ(=日本のオペラ)とパウル(=栗山昌良)の対決の場面では、筆者の記憶が正しければ、彼らのやり取りを、ガストン(=追悼者、追憶者?)が影で、一言も発することなく注視している。視線を上げれば、背景の月はいつのまにか長方形のフレームを獲得して傾いだ日の丸となっていた。最後に、灯された蝋燭とともに、栗山オリジナルの舞台セットが裸のまま提示された。

本公演で、いまひとつ振るわなかったのが歌手陣であった。パウルは声量不足で、高音が伸びず、マリーの影に隠れていた。マリーは悪くはなかったが、もっと観客を圧倒して欲しかった。一番良かったのはピエロのフリッツで、第2幕のワーグナー『ラインの黄金』の引用に続くアリア(「Mein Sehnen, mein Wähnen わが憧れ、わが妄想〜」)が、岩田演出と響き合って深い印象を残した。

本公演で、いまひとつ振るわなかったのが歌手陣であった。パウルは声量不足で、高音が伸びず、マリーの影に隠れていた。マリーは悪くはなかったが、もっと観客を圧倒して欲しかった。一番良かったのはピエロのフリッツで、第2幕のワーグナー『ラインの黄金』の引用に続くアリア(「Mein Sehnen, mein Wähnen わが憧れ、わが妄想〜」)が、岩田演出と響き合って深い印象を残した。

——————————–

しみず・みのる 批評家。同志社大学教授 コルンゴルト「死の都」は、2025年3月1日および2日に、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールで上演された。本稿は3月2日の公演を観て書かれている。

*

さて、長々と書き連ねてきたのは、びわ湖ホールプロデュースの『死の都』公演が、2014年に日本で初めてこのオペラを舞台上演した、オペラ演出家栗山昌良(1926-2023)の追悼公演でもあったからだ。演出の岩田達宗は、11年前の栗山演出を再現するとともに、そこに、彼に代表される日本のオペラ演出の歴史をも重ねた。

エーリヒ・ヴォルフガング・コルンゴルト

George Grantham Bain Collection (Library of Congress)

リハーサル中の京都市交響楽団

阪 哲朗

岩田達宗

栗山昌良

——————————–

しみず・みのる 批評家。同志社大学教授 コルンゴルト「死の都」は、2025年3月1日および2日に、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールで上演された。本稿は3月2日の公演を観て書かれている。