@KCUA学芸員 徳山拓一、キュレーションへの道

インタビュー:徳山拓一 聞き手:福永 信

2016.03.17

撮影:かなもりゆうこ

インタビュー:徳山拓一 聞き手:福永信

新進気鋭のオランダ人映像作家、グイド・ヴァン・デル・ウェルヴェの日本初となる展覧会が京都市立芸術大学ギャラリー@KCUAで開催中だ(〜3月21日まで/奥村雄樹個展「な」と同時開催)。@KCUAといえば、一昨年には、タイの映画監督であり美術家のアピチャッポン・ウィーラセタクンの日本最大規模の個展が開催され、「PARASOPHIA:京都国際芸術祭2015」のときも、その期にあわせた「still moving @KCUA」で京都にすばらしい作家たちがいることを示してみせた。

展覧会を企画したキュレーター・徳山拓一さんは、京都で10年を過ごし、この春から東京の美術館に勤務することになる。REALKYOTOでは、徳山さんがなぜ現代美術の世界にキュレーターとして関わるようになったのか、その道のりを語っていただいた。徳山さんのこれまでとこれからの言葉を、じっくりと読んでほしい。

撮影:かなもりゆうこ

徳山 子供の頃は映画監督になるつもりだったんです。高校生のとき、塚本晋也さんがすごく好きで、シーンも、カット割りも、全部おぼえていたほどでした。ニューヨークの大学を選んだのは、スパイク・リーが教鞭をとっていたから。スパイク・リーやマーティン・スコセッシとかのニューヨークの映画も好きだったんですね。あと、単純に海外に行きたいという思いもありました。絵を描くのもずっと好きでしたけど、受験のための絵は苦手でした。同級生で美大を受験する人たちの絵なんかをたまたま見ていたときのことですが、静物の課題だったと思うけど、鉛筆削りがバカでかく描いてあったりして、「なんで鉛筆削りを描くんだろう」と、理解に苦しみました。「どこがいいんだろう」ってわからなかったんです。そのくせ、自分は映画監督になるつもりなのに、一度も映画を完成させたことがなかった(笑)。しかも、せっかく映画を勉強しに大学に行ったのに、すぐにやめちゃうんです。専門がとても細分化されていて、自分の考えている映画のイメージとちがったんですね。スパイク・リーにも会えないことがわかって(笑)、ニューヨーク市立大学のハンター・カレッジへ編入して、そのまま美術専攻を卒業しました。

映画から美術に専攻を変えたのは、たまたまルームメイトがタイ人の画家のウドムサック・クリサナミスさんだったんですが、彼の影響が大きいです。ちょうど大学をやめた時期、彼のアシスタントのバイトをさせてもらって、「お前絵が上手いな」って褒められたんです。彼は人を持ち上げるのがうまい。それでもぼくはすごくうれしかったんですね。彼が所属していたギャビン・ブラウン・エンタープライズというギャラリーのオープニングにいつも呼んでもらえるようになって、そんなことなんかも、とても楽しかったんです。たくさんのアーティストと知り合いになって、なんておもしろい人たちだろう、「美術っていいな」と思いました。そこで見た美術は、あの「バカでかい鉛筆削り」とは違って、意味はわからないけど、とにかく格好良かった。単純なんですね(笑)。それで実技とアートヒストリーやセオリーをハンター・カレッジで学ぶようになったんです。

—— 日本にはいつ帰ってくるんですか。

徳山 ほんとはアメリカで大学院に行くつもりだったんです。でも、家の事情で一時帰国しなくてはならなくなって、そのときは「少ししたら、またアメリカに行こう」くらいに、気楽に思っていました。その後、京都市立芸術大学の大学院に入るんですけど、そのときも、まだアメリカに荷物もあったんです。京芸の院の1回生のときにニューヨークの画廊で個展をさせてもらう機会もあって、絵をこっちで作って送って、日本にいるけど半分はまだアメリカにいる気持ちでした。それが初個展だったんです。それまでグループ展くらいしか出したことがなかった。

—— それはすごいことですねえ。

徳山 ただ、個展をやった自分の正直な感想が、「まあまあだな」っていうものでした。院の修了制作の作品も、コレクターやギャラリーが買ってくれたりしたんですが、それでも自分としては「まあまあだな」って気持ちなんです。嫌味に聞こえるかもしれませんが(笑)、ほんとの気持ちなんです。少しさびしいというか、限界が見えてしまって、「この程度なんだな」って。

—— それでキュレーターになったんですか。

徳山 いや、就職するんです。院生のときから京都大学の工学部の研究室でバイトをしたんですが、その研究室がベンチャー企業を立ち上げることになって、ぼくは京芸の院を卒業した後、そこにそのまま、参加することになったんです。お寺の障壁画などをデジタルスキャンする会社です。でも、せっかく起ち上げた企業なのに、社長がすぐにやめちゃって、なぜかぼくが社長になっちゃったんですよ(笑)。大きなお金の動くプロジェクトに絡む仕事ですから、1年に1回か、2回、仕事が入れば大きいけれど、毎日やることがあるわけではない。「待ってるあいだもお金がどんどん減るし、どうしようかな」と考えてたんです。当時、2008年くらいなんですが、「そういえば最近、ウェブサイト制作会社という言葉をよく聞くなぁ」と思ったんですね。「じゃあ、この会社をウェブサイト制作会社ってことにしたらいいんじゃないか」みたいになったわけですよ。グーグルとかでウェブサイトの作り方を探して、プログラミングを勉強して、コードを書けるようになって、半年後にウェブサイトの制作会社になった(笑)。お客さんと話して、こうしてほしい、ああしてほしいとと言われたときに、本当は全然やったことないのに、「できます」と断言して、会社に帰ってから、グーグルで調べる(笑)。そんなことをしてましたね。もちろん無理もあって、迷惑をかけて怒られたりもしましたが、一生懸命やってなんとか乗り切れました。仕事は楽しかったです。

2009年、@KCUA(アクア)の準備室ができたときに、最初のウェブサイトを作ったのはうちの会社です。建設途中のこの空間に来て、打ち合わせをしてました。で、ここに正式にキュレーターとして入ってからも、自分が昔、書いたコードを書き直したりしてましたよ。

撮影:かなもりゆうこ

徳山 そのウェブ制作会社もしっかりうまくまわり始めていたころだったんですけど、自転車通勤をしていたんです。長距離の有酸素運動をしているときって頭がぼうっとしてくるじゃないですか。朝の通勤で自転車をこいで桂大橋を渡っているときに、「このままでいいのかな」って、ふと思ったんです。美術とどんどんかけ離れていっている。「それってなんかちがうな」って。

会社をやめよう、と直感したんですね。1年くらいかけてやめましたが、そのあいだ、友達のスタジオに居候させてもらって、会社に行く前に朝はやく起きて、7時くらいから絵を描いて会社に行く、そういう生活を自分に課してやってましたね。

そうやって、3年ほどいた会社を辞めてからも、友達のスタジオを借りて絵を描いていたんですが、震災が起きて、今も@KCUAで続いている、「Silent @KCUA」(2011)のウェブサイトを作ることになったんです。「あいつ、最近仕事辞めたって言ってたけど、ウェブサイト、作れるだろう」っていうことで声をかけてくれたんです。この展覧会は、作品を持ち寄ってオークションをして、その収益を被災地に送るというものですが、オークションってことを@KCUAでは誰もやったことがなかったんで、「人を組織して、展覧会を運営することができるか」って、ぼくにまで聞かれて、そのとき、仕事もしてなかったし、ちょうど結婚したりしてたんで、オークションも人を組織して展覧会をすることなんか全然やったことなかったんですけど、また会社のときみたいに「できます」って即答して(笑)、それが本格的に展覧会にかかわった最初ですね。

「Silent @KCUA 2011」撮影:徳山拓一

徳山 そしたら結構できたっていうか、天職に感じる部分もあって、「Silent @KCUA」もうまくいったんです。みなさん本当によく手伝ってくれたし、学芸員の森山貴之さんともウマがあって、楽しかった。森山さん一人で運営は大変だから次年度に学芸員を一人、入れたい、ということで、「ここで仕事をしないか」って誘ってもらって応募したんです。ぼくは海外で学部を過ごしていたので、資格も持ってなかったし、ちょっと迷いました。まだ絵も描いてましたから。でも、やるんだったら、絵はやめようとも思った。あのとき、「まあまあだな」って思ったのは、「たぶん、売れないことはないだろうな」っていう、そんな甘い考えもあったからなんです。さっき言ったニューヨークの個展でも売れて、アートフェアに出してもそこそこ売れてた。それが絵を続ける要因にもなってたんです。ただ、やはり、「まあまあ」なんです。「これは一生手放さない」と人に思い込ませるような絵は自分には描けないということは、うすうすわかっているんですね。だから、絵をやめるきっかけがほしかったのかもしれない。正直、絵をやめることができて、ホッとしてる自分がいるんです。絵をやめたことで、キュレーションを本気でやるんだって、そうやって美術に関わるんだって、決心することができたから。

撮影:かなもりゆうこ

徳山 自分の傾向というか、人にすごく惹かれるというのはありますね。それはアーティストだけじゃなくて、キュレーターや批評家に対しても同じで、ロバート・ストーや、ジェリー・ソルツ、ロベルタ・スミスを各媒体で読んでいたのですが、ぼくが一番好きだったのがジェリー・ソルツなんです。

この人、すごく変わってて、最初、画家を目指していたんですよね。シカゴで美大に行って、画家になろうとしてたんですけど、アーティストスペースを自分で運営したりもしながら、でも絵をあきらめて、30歳くらいから長距離トラックのドライバーで砂漠をずっと走るような、そういう仕事を10年間やっていた。でも、やっぱりアートの世界に戻りたいって思って、ニューヨークに行って、それまで文章なんて書いたことなかったんだけど、ちょっとずつ書くようになっていった。「Village Voice」に拾われて、「New York Magazine」にも書くようになって、今はニューヨークでトップの批評家といえる、そういう経歴の持ち主なんです。

「京芸 transmit program #04 KYOTO STUDIO」展(2013)をやったとき、そのカタログに「絶対ソルツに書いてもらいたい」と思って、Facebookでメッセージを送ったんです。ぼくがニューヨークにいたときですが、オープンスタジオに来てくれたことがあって、作品について、批評してくれたんですね。ソルツさん、すごく丁寧な人で、どの大学のオープンスタジオにも行くんですよ。ひとりひとりと話をするんです。それがすごくよかった。だから、「KYOTO STUDIO」展のカタログへの文章を依頼するときに、「今でも自分の絵にコメントしてくれたこと覚えてる、ぼくは今、京都に帰ってきて、絵をやめて、キュレーションをやりだして、こういう展覧会をやっている。あなたの言葉は京都のアーティストたちにも励みになるはずだから、ぜひカタログにエッセイを書いてくれないか」って、依頼の文章を書いた。そしたら、「絵をやめて、キュレーターになっただなんて、すごいじゃないか」という返事が来たんです。励ましてくれたんですが、原稿は断られてしまったんです。「自分はクリティークをやっていて、ギリギリだけどそれで食っている。1998年11月から週に1度、展覧会を見て、それについて書いて、生活しているんだ。それに全力をかけて1週間を使ってるんで、それ以外には書かない。そういうルールを決めているんだよ。だから、書きたいけど書けないんだ」。こんな人柄には、とても惹かれるものがありますね。

「京芸 transmit program #04 KYOTO STUDIO」撮影:来田猛

徳山 アピチャッポン・ウィーラセタクンの個展「PHOTOPHOBIA」(2014)のきっかけは、最初は、@KCUAでのワークショップです。「講師として来てもらいたい」ってメール書いたら、「すごくいいプロジェクトだね。ぜひ参加させてもらいたい」ってオーケーの返事をアピチャッポンさんからもらったんです。それですごくうれしかったんですが、しばらくして、撮影のスケジュールがのびてしまって来れなくなった、と言ってきたんですね。ぼくは、自分で誘ったくせに、「まあ、アピチャッポンさん抜きでこのワークショップのプロジェクトをやればいいか」って、わりと安易に考えて、当時、京都市立芸術大学の学長でこの企画にも関わっていた建畠晢さんに「アピチャッポンさん、来れなくなったんですよ」って報告したら、あの温厚な建畠さんが、「絶対呼ばなきゃだめだ。何とかしろ!」と恫喝したんです。びっくりしましたが、ぼくとしても、そんなふうに言われたら、「なんとかするよ!」となるんで(笑)、4日後にはタイに飛んで、アピチャッポンさんに直談判したんです。

だけど、やっぱり断られたんですよ。グーグルカレンダーを見せられて、「ほら、撮影が入ってるだろ」って。「忙しい」って。とにかく、そのとき夕方くらいだったから、夕食を一緒に食べようって誘ってくれて、タイ料理の店に行ったんです、アピチャッポンさんとぼくをつなげてくれた、共通のタイ人の知人と一緒に。そのタイ料理の店に3時間くらいいましたが、その3時間のあいだ、ぼくは30分おきくらいに「日本に来てほしい」って言っていた(笑)。そのたびにアピチャッポンさん、困った顔して、でも、アピチャッポンさんの映画がどれほど好きなのかということを、ところどころにはさみながら世間話して、「ほんとに来てほしいと思ってるんだ」とアピールし続けたんです。それでも、彼は「いい」とは言わなかったんですけど、最後に車で家に送って、門のところで、ぼくも暗い顔して、「じゃあ」って別れるとき、タイ語でぼくになんか言ったみたいだったんですね。その共通の知人が「今、なんて言ったと思う?」って、ぼくに聞くから、「わからない」って言うと、「日本で会おうって言ったんだよ」って。「日本に来る」って言ってくれたんですね、最後に。それでワークショップも実現して、それがきっかけになって、翌年、個展をやってもらえることになったんです。

—— すごく話題になった展覧会でした。映画の撮影スタジオのような照明が斬新でしたが、あれは、徳山さんのアイデアなんですか。

徳山 そうですね。ぼくが出展作品を決めて、映画のスタジオみたいにするというコンセプトも決めて、配置も決めたんですが、アピチャッポンさんは最初、それが全部気に入らなかったんです。「ラディカルじゃない」って言う。ふつうの回顧展になることをとても嫌がっていたんですね。

ぼくがメインで見せたいと思っている作品すら、「見せないほうがいいかも」と言い出すし、全然意見が合わない。もちろん、ただの我儘ではないんです。「展示も、作品と同じようにラディカルじゃないといけない」というのが信念なんですね。ぼくの意見も真剣に聞いてくれて、話し合いながらゆっくり決まっていきました。最終的には、ぼくがやろうと思っていた通りになったんですけど、展覧会初日の前日の深夜12時くらいになっても、「ラディカルじゃない、ラディカルじゃない」って、ずっと言いまくっていたんですよ。展示に、全然納得してなかった。それが、彼が納得いくものになったのは、ぼくは照明をふつうに作品にあてていたんですけど、それをギュッと真ん中に集めたことです。たったそれだけで、見え方がガラッと変わって、これには驚きましたね。ぼくが夜食を食べになか卯に行って帰ってきたら、そんなふうになっていたんです。見た瞬間に「これだったんだな」ってわかりました。アピチャッポンさんは、ギリギリまで譲れる部分と譲れない部分というのを突き合わせて、ラディカルであることを追求しているんですね。自問を続けていた姿勢に学んだものは大きかったです。

アピチャッポン・ウィーラセタクン個展 「PHOTOPHOBIA」

撮影:来田猛

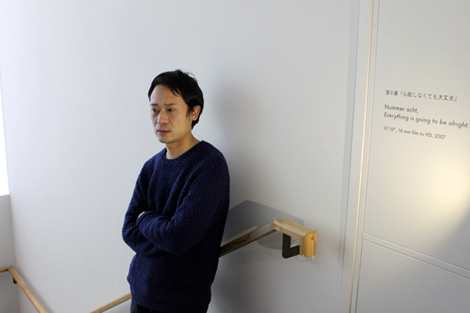

徳山 今回のグイド・ヴァン・デル・ウェルヴェの個展「killing time 無為の境地」(2016)の展示でも、そんなふうにアーティストと一緒に、話し合いながら作っていきました。2階を、展示室の扉を開けっ放しにして、全部の空間を一体感のあるようにしたことも、最初、グイドは「音と音がまざるからイヤだ」と、ずっと言ってたんです。でも、音と音が混ざるからって作品をひとつひとつ暗幕で分けていたら、それこそオーソドックスな映像展示になっちゃう。「それはやめたほうがいい」という対話を続けたんです。グイドの作品は、とても綺麗に作ってあって、作品第何番っていうようなタイトルからもわかるように、きっちりと分かれています。そういう作品なんです。でも、だからといってその通りに展示しちゃうと、彼の作品が通底してもっている空気が消えてしまう。その空気感を出すには、グイドの暮らしているフィンランドのアトリエに遊びに行くような展示になったらいいだろうというのが、最初のアイデアなんです。

よく、「現代美術は難解だ」という声を聞くことがありますが、難解でいいと思うんです。難解なものを、平易なものとして見せてより多くの観客のほうへ近づいていくというのはまちがっていると思うんです。それなら、どうやって一般の観客に近づけるといいんだろうと考えたときに、難解なものができるまでの過程を見せるというベクトルにすればいい。「難解なものになる以前だったら、もっと多くの人が共感できる部分があるんじゃないか」って思うんですね。それがあるのが作家のスタジオ、アトリエです。日々作品を作っているスタジオは、作家の生きている時間に近づくことができる場所ですから。この展示でも、そんな空間を見せることができれば、と思って作品を年代ごとに分けずに、音もわざと少しかぶるようにしました。でも、この1階で見せている作品は、それとはまったくちがって、教会のような、シアトリカルな展示にしています。まだ評価が定まらないともいえる若い作家ですが、現時点での作家の全体像を感じてほしい。それが個展の醍醐味だと思ってるんです。

グイド・ヴァン・デル・ウェルヴェ個展「killing time 無為の境地」

撮影:来田猛

—— そういえば、@KCUAは、個展をやると整然としているけど、グループ展はカオスという印象がありますね(笑)。

徳山 @KCUAで、個展をカチッと見せるというのは、たぶんぼくから始めたことで、混沌としたカオスを見せるというのは森山さんが作った伝統なんです。そんな@KCUAのインディペンデントな環境を作ったのは建畠さんです。ぼくらに好きにやらせてくれた。アピチャッポンのときの「絶対呼ばなきゃだめだ。何とかしろ!」というあの恫喝は、絶対に信念を曲げないという彼の強さでした。建畠さんはとても柔軟性を持った人ですが、強さも併せ持っています。そこにすごく学ぶところがありました。森山さんからぼくが学んだのは、決してノーと言わないことですね。作家さんが、「これ、やりたい」と言ったら、「ああ……やろうか」って、いつも言う。ふつうは観客のことを考えて、見やすい展覧会にしようとか、そっちへ意図が働いちゃうけど、そういうのが一切ない。作家にやりたい放題させて、そこに自分の意見をプラスするというのが森山さんのやりかたです。それをぼくが学んでキュレーションしたのが、「舞台がぼんやり見えてきた」(2014)でした。あれは金氏(徹平)くんとか山本(麻紀子)さんたちが「これやりたい」というのを「ああ……やろうか」って言い続けてやった展覧会なんです(笑)。

—— あれはすごかった。ほんとにずっと、ぼんやりだったよね(笑)。

「舞台がぼんやり見えてきた」撮影:徳山拓一

—— 徳山さんは4月から東京の森美術館のキュレーターになりますが、京都というのは今、どんな場所に見えていますか。

徳山 伝統工芸から現代美術まで、アーティストもたくさんいるし、大学もあるし、層が厚いことが京都のいいところだと思うんです。町がヒューマンスケールで、横のつながりができやすいのもいいところですね。ぼくが海外のアーティストと仕事ができたのも、京都だからです。みんな京都に来たいんですよ。だから、京都で国際展をやることはできると思うんですね。でも、そのとき、京都のアーティストが見られないっていうのは問題だと思う。それは国際展が抱える問題でもあるんですね。海外で国際展を見ると、その地域の作家を見たいのに全然見られないということがわりとあるんです。だから「そうならないようにしよう」って、PARASOPHIA(パラソフィア)の連携プログラムとして京都のアーティストを集めた「still moving@KCUA」(2015)をやりましたが、これはパラソフィアの内容を聞く前にふつうに思ってましたね。でも、10人も作家を出したので、いろんなジャンルがあるし、ひとつのシンプルな展覧会として、壁にかけたり、床に置いたりしたら、統一感を出すのはむずかしい。それなら全部、壁にかけたらいいだろうという単純なアイデアなんです(笑)。

「still moving @KCUA」撮影:来田猛

徳山 仮にぼくが、PARASOPHIAをやらせてもらえるとしたら、ああいう連携プログラムをたくさん築いたのはいい選択だったと思うんで、インディペンデントにやるのだとしても、協議をして、お金をしっかり出して、予算の半分くらいはしっかり連携プログラムに回して、本気で一緒にやりますね。でも実際は、PARASOPHIA側は本気でやらなかったように思います。

—— 徳山さんはいずれ、大きな国際展を手掛けると思いますね。それを楽しみにしていますが、長期的にしたいことを教えてもらえますか。

徳山 もし、やらせてもらえるとしたら、ワールドスタンダードはキープしつつ、日本のお客さんに見てもらうにはどうしたらいいんだろうっていうことはとことん考えたいことです。それを踏まえて、例えば、映画と美術、映画と芸術という展覧会は大きい規模のものを、やってみたいです。様々なジャンルを横断できると思うんですね。今、考えている以上に大きなことができるんじゃないかなと思うんです。作品に惹かれるのはもちろんですが、アーティストと話をしているのがものすごくおもしろいんです。そういう対話を続けたいし、これまでもそうやってきたし、そんなふうにアーティストと並走して展覧会を作っていきたいです。

(2016年3月13日収録)

京都マラソンでグイドさん(左)と文字通り並走する徳山さん。

この2月21日は完走後、@KCUAでトークが開かれた。記録は3時間26分29秒。

撮影:福永信

さて、ここで徳山さんへのインタビューは、ひとまず、おしまいです。徳山さんが東京へ行かれると、@KCUAはどうなっちゃうの?!と思われるかも。

でも、心配無用。もう一人の学芸員、そして徳山さんの盟友ともいうべき藤田瑞穂さんが、これまで以上に@KCUAで采配をふるいます。4月16日からは「still moving – on the terrace」、10月には福永も好きな某ターナー賞作家の個展、そして12月には京都が誇る映像作家ユニット、カワイオカムラ9年ぶりの個展など、担当展覧会が目白押し。乞うご期待!

ところで今回、特別付録として、そんな藤田さんから見た徳山さんを、少しだけ、語っていただきました。ではどうぞ。▼

でも、心配無用。もう一人の学芸員、そして徳山さんの盟友ともいうべき藤田瑞穂さんが、これまで以上に@KCUAで采配をふるいます。4月16日からは「still moving – on the terrace」、10月には福永も好きな某ターナー賞作家の個展、そして12月には京都が誇る映像作家ユニット、カワイオカムラ9年ぶりの個展など、担当展覧会が目白押し。乞うご期待!

ところで今回、特別付録として、そんな藤田さんから見た徳山さんを、少しだけ、語っていただきました。ではどうぞ。

● 徳山さんが言ったことで、藤田さんがおもしろく覚えているセリフを教えて下さい。

私は@KCUAに2014年の4月に着任したのですが、それから1ヶ月も経たない頃のことです。徳山さん、1週間のアメリカ出張から帰ってきてすぐに「今回、視察に行ってきたUCLA附属のHammer Museumが本当に良かった。俺、あそこで働きたい」とちょっとうっとりしながら言ったんです。「とりあえず研修で入るしかないみたい。来年、担当しないといけない展覧会はそんなにないし、半年くらい、仕事休もっかな。そのためにまず、奨励制度に応募しようと思う」って。アピチャッポン展の直前で、準備もかなり大詰めなはずなのに、もう次のことを夢見ている。まだ私、ここでそんなに働いてないのに、もう、後はよろしく、って感じなの!?って動揺しながらも、あまりに軽やかに言うので、「いいんじゃないですか、応援しますよ」って即答してしまいました。そして、念願叶って半年間の海外研修に出かけることになるんですが、きっと帰ってきて「俺、もう海外で働きたい」ってまた言うんだろうなー、と思ってたら海外じゃなくて森美術館だった。そっちか!

私は@KCUAに2014年の4月に着任したのですが、それから1ヶ月も経たない頃のことです。徳山さん、1週間のアメリカ出張から帰ってきてすぐに「今回、視察に行ってきたUCLA附属のHammer Museumが本当に良かった。俺、あそこで働きたい」とちょっとうっとりしながら言ったんです。「とりあえず研修で入るしかないみたい。来年、担当しないといけない展覧会はそんなにないし、半年くらい、仕事休もっかな。そのためにまず、奨励制度に応募しようと思う」って。アピチャッポン展の直前で、準備もかなり大詰めなはずなのに、もう次のことを夢見ている。まだ私、ここでそんなに働いてないのに、もう、後はよろしく、って感じなの!?って動揺しながらも、あまりに軽やかに言うので、「いいんじゃないですか、応援しますよ」って即答してしまいました。そして、念願叶って半年間の海外研修に出かけることになるんですが、きっと帰ってきて「俺、もう海外で働きたい」ってまた言うんだろうなー、と思ってたら海外じゃなくて森美術館だった。そっちか!

● 藤田さんから徳山さんを見ていて、「そりゃないだろ!」と思ったことってありますか。

グイド・ヴァン・デル・ウェルヴェさんに個展のオファーをするのに、京都マラソンを走れるから、っていうのをダシにしたみたいで。徳山さんも一緒に走ることになったので、マラソンに向けてかなり本気で準備してたんですよ。例えば@KCUAから家まで走って帰るために、毎日ピチピチのランニングウェアに着替えてたり、あれ、いないな?と思ってたら応接スペースで柔軟体操してたりとか。初フルマラソンだけど、Qちゃんを育てた小出監督の本を読んで、プロ並みに調整してるんです。そして、グイドさんが来日したらもう、マラソンの話ばっかり。展覧会の搬入が佳境の時も、一緒に走りに行っていた。展覧会のオープン翌日に京都マラソンがあったんですが、初日の閉館後に、まだうまくいっていない展示の調整をしようとしてたら「俺、明日があるんで帰ります」って。えー!展覧会とマラソンどっちが大事なの??ってコケそうになりましたけど、まあ、それも徳山さんらしいな、と。その甲斐あって(?)素晴らしいタイムで完走できたみたいです。

グイド・ヴァン・デル・ウェルヴェさんに個展のオファーをするのに、京都マラソンを走れるから、っていうのをダシにしたみたいで。徳山さんも一緒に走ることになったので、マラソンに向けてかなり本気で準備してたんですよ。例えば@KCUAから家まで走って帰るために、毎日ピチピチのランニングウェアに着替えてたり、あれ、いないな?と思ってたら応接スペースで柔軟体操してたりとか。初フルマラソンだけど、Qちゃんを育てた小出監督の本を読んで、プロ並みに調整してるんです。そして、グイドさんが来日したらもう、マラソンの話ばっかり。展覧会の搬入が佳境の時も、一緒に走りに行っていた。展覧会のオープン翌日に京都マラソンがあったんですが、初日の閉館後に、まだうまくいっていない展示の調整をしようとしてたら「俺、明日があるんで帰ります」って。えー!展覧会とマラソンどっちが大事なの??ってコケそうになりましたけど、まあ、それも徳山さんらしいな、と。その甲斐あって(?)素晴らしいタイムで完走できたみたいです。

● 藤田さんは、徳山さんのどういうところを尊敬されてますか(あれば。複数回答可)。

まず、すごく感度の良いアンテナを持っていると思います。いつも、新しくて面白いものを探しているんです。海外のウェブニュースとかもよく読んでいて、熱心に情報収集している。腕利きのバイヤーみたいな感じです。そして、シンプルに美しくまとめるのが上手い。無駄なものをそぎ落とすバランス感覚が良いと言うか。私自身はともすればノイズを入れようとしたり、全部拾っていってしまう方なので、徳山さんのこの潔さを真似しようとしても絶対できないだろうな、と思っています。

まず、すごく感度の良いアンテナを持っていると思います。いつも、新しくて面白いものを探しているんです。海外のウェブニュースとかもよく読んでいて、熱心に情報収集している。腕利きのバイヤーみたいな感じです。そして、シンプルに美しくまとめるのが上手い。無駄なものをそぎ落とすバランス感覚が良いと言うか。私自身はともすればノイズを入れようとしたり、全部拾っていってしまう方なので、徳山さんのこの潔さを真似しようとしても絶対できないだろうな、と思っています。

撮影:かなもりゆうこ

構成:福永信・福岡優子

とくやま・ひろかず

1980年静岡県生まれ。2004年ニューヨーク市立大学ハンター・カレッジ芸術学部卒業、2008年京都市立芸術大学大学院美術研究科絵画専攻油画修了。2012年より現職。主な展覧会企画として、2016年グイド・ヴァン・デル・ウェルヴェ個展「無為の境地」、奥村雄樹個展「な」、2015年エレン・アルトフェストが出展した「The Hundred Steps」展、2014年アピチャッポン・ウィーラセータクン個展「PHOTOPHOBIA」、鶴田憲次個展「SERENDIPITY」、2013年「京芸 transmit program #04 KYOTO STUDIO」等がある。平成27年度京都市芸術文化特別奨励者。

ふくなが・しん

1972年東京都生まれ。京都造形芸術大学芸術学部芸術学科中退。主な作品として、2014年「星座と文学」、2013年「三姉妹とその友達」、2012年「こんにちは美術」(編著)、2011年「一一一一一」、2010年「星座から見た地球」等がある。平成27年第5回早稲田大学坪内逍遥大賞奨励賞受賞。

(2016年3月18日公開)