芸術論の新たな転回 06

山内朋樹×池田剛介 生まれ直す庭

イラスト:スケラッコ

対談:山内朋樹 × 池田剛介

池田 2018年に京都芸術センターを拠点として、山内さんと一緒に参加者も交えて七代目小川治兵衛(通称「植治」)の庭園を巡る連続フィールドワークを行いました。今回はそれを踏まえての対話となります。もともと僕は京都育ちなのですが、大学卒業後に東京へ行ったので、しばらく京都を離れていました。三年ほど前に十数年ぶりにまた京都に戻ってきたわけですが、僕がいたころからずいぶん変わっている。いまの僕のスタジオは街中にあるのですが、外に出ると観光客ばかりで、英語、中国語その他の外国語が飛び交っていて、自分がどこにいるのかわからなくなる(笑)。僕自身、長く京都を離れていたこともあり、外国人のような視点で京都を見直している感覚がありました。

多くの人がそうだと思いますが、京都に住んでいると、なかなか地元にあるものを見に行ったりしない。僕も海外からゲストが来たりしたときに、せっかくなので京都的なものを、と思って庭を案内したりするのだけど、結局どう見ていいかわからなかったりする。そんなこともあって京都の庭園を自分なりに見てみたいと思ったんです。とはいえまったくの素人なので、いろいろと入門書を読んだりもしたのですが、庭にまつわる歴史やシンボリックな意味といった蘊蓄が書いてあるばかりで、庭そのものの具体性が感じられない。やはり実作を見に行くしかないだろう、と。山内さんは長く庭師として仕事をされていて、さらに美学者として庭を巡る書物を翻訳されています。庭への関心は、どのように始まったのでしょうか。

山内 僕も最初のころは庭を「外国人みたいな視点」で見ていましたし、どう見てよいかわかりませんでした。というより、どう見るかなんて考えなくても楽しかった。「紅葉綺麗!」とか「甘酒おいしい!」とか(笑)。いま考えたら庭を媒体に季節を見ていたわけですから、この上なく贅沢ですね。

庭への関心がどう生まれたかというと、そもそも大学で絵画やインスタレーションをやっていたのですが、インスタレーションの延長で——といっても意味不明だと思いますが——庭師のアルバイトをはじめたんです。経緯を説明しますと、大学では基本的には西洋美術を勉強しますし、ゼミもPLAYの池水慶一さんが主催する現代美術ゼミだったんですね。一、二回生は大学をサボっていたこともあって日本の美術や文化に触れる機会はほとんどなかった。それが三回生のころに受講した日本美術史かなにかの講義に触発されて、ここが京都だという事実に思いいたり、寺社仏閣の建築や庭を見て回るようになったんです。また、同じく三回生時に受講した「インスタレーション研究」という実習があったのですが、それが「庭とは空間構成なんです」とか言って講師に庭師を呼び、庭をつくったり剪定したりする授業で、これにハマってしまった。結局その講師——親方ですが——のところに押しかけてアルバイトとして庭の世界に転がり込んでしまいました。見たいものを見られる上にバイト代が引っ越し作業などより良かった(笑)。

ですから当初は庭のなんたるかなどまったく知らないわけです。みんな最初はそうだと思いますけれど、庭とはなにか、庭仕事とはなにかを、現場の膨大な作業の中で覚えていく。なにがなんだかわからないままに木に登らされて剪定させられる(笑)。完成形も見えていないのでどっち向きに作業すれば良いかもいまいちわからない。そういう作業に追い立てられる中で、勝手になにかが、つまりは庭ができ上がっていく。最初は本当に他人事みたいな感じで見ていましたよ。

池田 もともと庭師のバイトとして剪定を実際にやってみるところから入っているわけですよね。身体的な作業が最初にあった。

山内 庭の見かたとかまったくわからないまま先に庭をつくってしまう(笑)。石を動かしてみるとなぜだかわからないけど「いいね」とか言われたりして(笑)。最初のころは言われたままに動かすんですけど、そのうち半ば目を離してくれたりする。また「いいんじゃない」とか言われたりして。わかろうがわかるまいが、現場ではともかくひたすらに体を動かしていくわけです。例えばスコップで土を投げるにはどうするか。手首や腰をねじったり腕で投げたりせず、順手でスコップを掴んでこう投げるとか、古武術的な身体の所作も叩き込まれました。

池田 出来上がったものは禅的なもの、風雅なものに見えたりするけれども、実際にそれを支えている作業というのは、きわめてヘビーな肉体労働なわけですね。

山内 そうそう。庭師たちは自らのことを剪定や植栽仕事のただ中では「植木屋」、土仕事のただ中では「土方」と表現していましたから。庭師という職能には両方の仕事がある。世間に疎かった僕は土方という表現が規制されていることを随分後から知ったんです。

池田 まさに身をもって土に触れるわけですよね。土のお方。

山内 庭をつくる仕事というのはほとんど土方仕事なんですよね。樹木を植えたり苔を貼ったりするような表層を整える仕事は最後の最後。基本的には地面を掘ったり土を動かしたりパイプを埋設したりして地形や排水を操作しています。

無鄰菴でのフィールドワークから

池田 庭の見方がわからないという前言をいきなり翻すようですが(笑)、実際に見て回っていると感覚的にわかるものもあるわけです。例えばよくガイドブックにも取り上げられるような重森三玲の庭は普通にかっこよくて、いまのデザイン的な感覚ともすごく繋がる部分があるし、わかると言えばわかる。あるいは小堀遠州なんかでも二条城など豪壮な桃山的な感覚は狩野派の絵画と通じていますし、龍安寺の枯山水にしても日本的ミニマリズムといった感じで見ることができる。

今回、七代目小川治兵衛に注目してみたいと思ったのは、その庭園が近代の名作とされているのだけれど、正直なところあまり見方がよくわからないというか、重森三玲的なデザイン性とも、茶庭みたいな鄙びた感じとも違う。しかしわからないからこそ面白い、それについて考えてみたいという気持ちになったからです。そのときに、庭のガイドブックに載っているような、シンボリックな説明、つまりこれが三尊石で、こちらは鶴島亀島で、といったような説明とは別の方法で庭を捉えることができたら面白いんじゃないかと。庭園が具体的なレベルでどのように形づくられているか、つまりある種の造形作品のように庭を見ていきたいと考えていました。今回は京都芸術センターでやってきたフィールドワークをおさらいしつつお話しできればと思います。

山内 僕も見方がよくわからないまま庭仕事に従事していたわけですが、それなりに時間が経ってくると庭の本なども読むようになるんですよね。でもそこに書いてあるのは庭の歴史的背景や図像学的な解釈などで、最初から造形物としての庭とは異なるレベルで話が展開していくイメージを持っていました。もちろん歴史的背景や図像学的解釈、ひいては予算も庭を制約する重要な条件です。しかし目の前には端的に物体の構成としての庭があるわけで、そこが抜け落ちているのは奇妙に思われた。しかも現場では庭師たちが、どうでもいいような地形の起伏や石の傾きの微妙な違いに拘って、それを良いの悪いのと判断して決まっていくという現実があるわけです。たしかに施主からはこの予算で田園風景だとか地獄だとかを表現してくださいという要請がある場合もあったりもするんですけれど、それをなかば真面目に、なかば半笑いで受けとって、組み替えながら構成していく。例えば、石の形や色や大きさ、その場所に特有の地形や植生、地盤の露出の仕方や周囲の風景など、そういった物体的な制約の中で庭仕事は展開していく。それらが合成された具体的な形、庭の造形的な水準を、その水準の中で語ることもできるのではないかと。

池田 京都の庭だと寺社仏閣と結びついているものが多いので、基本的には「ありがたい」ものでないといけないわけですよね。ある石が中国の蓬莱山を象徴していたり、縞模様の砂利はそれを取り囲む海であったり、ある種の意味づけがなされている。具体的に置かれている岩が一方ではそうしたシンボルであるとしても、しかし「岩は岩だろ」というところから始めたほうがいいのではないかと(笑)。ある空間に様々なオブジェクトが置かれているインスタレーションのようなものとして、庭を作品として考えることができないかなと思うわけです。

山内 そうですね、そもそもが「インスタレーション研究」ですから。ただ、岩は岩なんですけど、僕がやっているのはその岩と岩の関係、岩相互の配置と見る人の身体との関係を見ることではないかと思います。あるシンボリックな解釈を可能にしている、その知覚の基盤となっている物体相互、物体と見る人のアレンジメントを見る。

池田 フィールドワークでは無鄰菴、平安神宮、円山公園と、それぞれ別の日に巡ったのですが、すべて振り返っているときりがないので、ひとまず無鄰菴に絞って話せればと思います。造形的な側面からと言いつつ、しかしそれだけだとさすがに不親切なので、無鄰菴についての基礎情報を簡単に確認できればと思います。

植治による庭園の多くがそうですが、無鄰菴にも琵琶湖疏水から水を引き入れて利用しています。この琵琶湖疏水ですが、東京遷都の後に低迷した京都が近代化するための起爆剤として計画され、蹴上には日本初の水力発電施設がつくられました。この疎水が面白いのは、そもそも工場を稼働させる水車動力としての利用が想定されており、いまでは風光明媚なエリアとして観光客の集まる南禅寺から銀閣寺にかけては、水車動力を利用した工場地帯になる予定だったらしい。時代的に動力水車から電力へとエネルギーが移行していく端境期で、計画途中で発電へと主な用途を変更したようです。この琵琶湖疏水工事に深く関わったのが、明治から大正にかけて力を持った軍人・政治家の山縣有朋で、無鄰菴は彼の別荘にあたります。明治36(1903)年には、伊藤博文や当時の首相および外務大臣も交えて日露戦争直前の外交方針を議論する「無鄰菴会議」が行われるなど、政治の舞台にもなっています。

背景の確認はこの辺にして、具体的に庭に目を向けられればと思います。この庭は大きく三つのエリアに分かれるでしょう。入口をくぐって少し進んだあたりから芝生のエリアが広がり、さらに奥には東山を借景としながら様々な木が並ぶ樹木と苔のエリア、さらに茶室の周りのやや鄙びた感じのするエリア。まず初見の印象で言うと主屋から見て手前の部分に芝生が広がっているということもあって、近世以降の日本庭園でイメージしがちな侘び寂び的な感覚からすると、ずいぶん明るいですね。

山内 芝生の空間というとすぐに西洋を連想してしまいますが、こうした空間は小川治兵衛が好んだ大名庭園の文脈にもあります。かつては奈良の若草山のように鹿がいたり、牛馬を放牧したり、芝刈りや山焼きをすることで開けた芝原の風景になっている空間は結構あったと言われていますから、そうした風景の庭への転用と見ることもできるかもしれません。もちろんよく言われるように山縣有朋の好みというか西洋的な文脈を知った上で立ち現れてきた空間と捉えることもできるでしょう。例えば無鄰菴よりも前につくられている並河靖之七宝記念館の庭はもっと伝統的ですよね。あそこから無鄰菴への飛躍というのはやっぱりあって、この飛躍の目に見える形が無鄰菴の開けた明るい空間に求められるというのはあると思います。

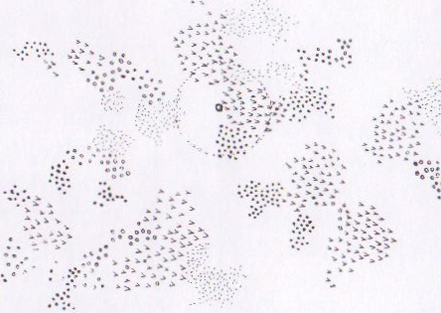

(image_1)絶妙にバラバラなまとまりを持った入口付近の敷石

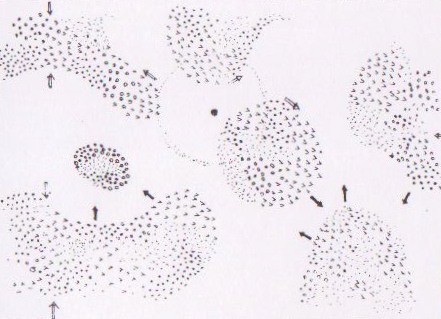

(image_2)敷石を進んだ先にある伽藍石から庭を眺める

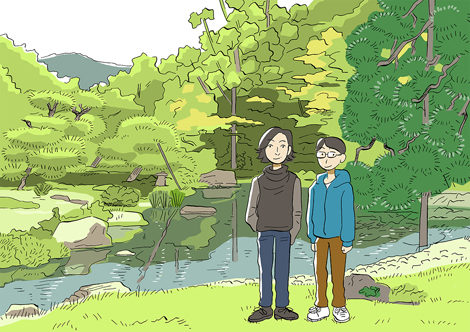

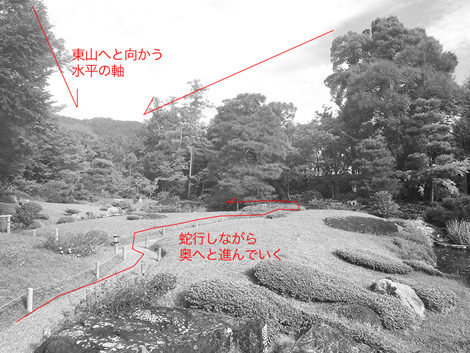

池田 並河七宝記念館は疎水を引いた初めての例とも言われますが、スタイルとしては旧来的な寂びの感じが強い。やはり無鄰菴での展開は大きいですよね。無鄰菴の低い入口をくぐりぬけて主屋に沿って敷石を進んだところに、「ここで立ち止まってね」という感じの伽藍石が現われます(image_1,2)。東山を借景としながら奥に広がっていく光景は、木の手前の部分が高く奥に向かって低くなることによって遠近法を強調するような効果があって、こうして誇張されたパースペクティブの効果として実際の敷地よりも広い印象を与える。

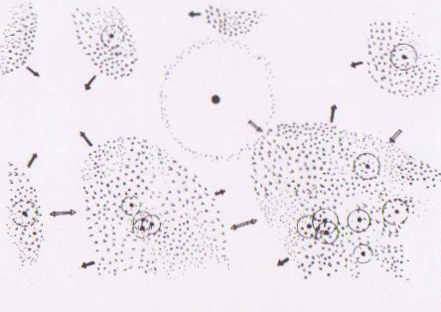

山内 パースペクティブの効いた空間というのはこちら向きに伸びていて(image_3)、東山を見せる必要があることからも奥のほうの木立が極端に低く剪定されていて、周辺の樹木も小さなスケールにまとめられています。だから東山に向かう軸には開放的かつ奇妙なスケール感がある。この庭に入るとまずは比較的原寸大に近い木立の中にいて、少し進むと伸びやかな芝生の空間をとおして、奥に行くほど樹木のスケールが縮小された、極端に圧縮されたパースペクティブをとおして東山を仰ぐことになります。

(Image_3)

(Image_4)

このように無隣菴には母屋南側のクスノキ周辺から、東北東方向に見える東山へと向かう遠近法的な視覚の軸がある。しかしこの軸と交差するように、母屋から東南東方向にある滝へと向かう園路の軸もある(image_4)。園内から東山へと一望できる視覚軸に比してこちらの軸は、どちらかというと身体との関係で配置された石の群れによって分節されており、そこに木々の重なり、小川の蛇行、地形のうねりなどのレイヤーが重ねられて多層構造になっている。つまりひとつの空間へと開かれるようなものではなくて、身体との関係で配置された石の群れを中心に複数の介在物をはさみながらレイヤー的に奥へ奥へと繋がっていく身体軸とでも言うべき印象を持ちます。

池田 借景の東山に向かうパースペクティブと、回遊の終着点としての滝口が重なっているように見えながら、実はズレているわけですね。最初の印象としては東山に向かって誇張された遠近法的な空間が現れるけれども、しかし実際に庭園内を歩いていくと、滝口を終着点とした別のポイントへと誘われている。

山内 そう。しかもこれらふたつの軸は異なる論理で組まれている。滝への軸は大空間の眺望を得るという感じではなくて細切れに分節されている。ひと続きの空間として向こうまで見通すことも一応は可能なのですが、その際に石や木や起伏といったさまざまなものが介在していて、多層化された奥行きを感じます。だから東山に向かう視覚軸と滝に向かう身体軸とではまったく違った奥行きの論理が交差しているような印象を持つかな。

池田 まずは田園的な明るい印象から誘われるようにしてパースペクティブが開けるのだけれど、実際には直線的な奥行きを攪拌するかのように大きく蛇行しながら進むことになり、要所要所でレイヤー状の景色が現れてくると。

山内 そうですね。滝の軸では石組みと地形と樹木とがいくつかの閉じた空間を形づくりながら、東山の視覚軸で見られるような広い敷地を身体スケールに分節している印象でしょうか。ところで、ふたつの軸の性格をわかりやすく分けたところを混ぜ返すようで申し訳ないですが、庭に入って少し行ったところにある横に大きくて平べったい景石——つまり用よりも景のために置かれる石のことですが——があるじゃないですか(image_5)。あれも僕には視線をあえて止めるような働きをしているように感じられるんですよ。このように視線の流れを止めて見る人を取り囲むような石の配置が滝の軸では要所要所に出てくる。特に母屋の沓脱ぎ石の周辺では、石の半数は植栽に隠れてしまっていますが、それが明らかですね。

(Image_5)現在の無鄰菴。言及されているのは写真中央右の大石。

(Image_6)現在の管理になる前の状態。現状に比べてサツキは大きく、借景の東山も見えにくい。

画像出典:「名勝無鄰菴庭園の育成管理」(植彌加藤造園株式会社)

池田 いまの管理になる以前の状態を写した写真と比べてみると、かつてはサツキがかなり大きくて、この石の存在感は大きく見えない(image_6)。現在の管理は、作庭当初のオリジナルな状態をかなり再現していて、いま見ると、この芝生の上の平たい石の存在感というのが特に強調されますよね。そもそもマウンド(小山)状に盛り上がった芝生に平たい大石を置く意味がちょっとわからない(笑)。特にかっこいいわけでもないし…

山内 この石は謎ですね。合理化しきれない過剰さがある。視覚軸にありながら視線に直交していて目がそこで一回止まってしまう。それをあえて止めているのだと解釈するならば、空間を分節する効果があると推測できます。敷地北側中央あたりで強い垂直性を演出している大石との対照で水平に伏せたのかもしれないですが、実際のところは、単に石が大きすぎたので伏せて沈めて小さく扱ったのかもしれないし、あるいは「これお洒落だよね」くらいのことかもしれないですが、ともあれわからないところです。

池田 最初に開けた印象があり、しかし奥に進んでいきながら一巡りして、もう一度はじめの伽藍石の位置に立ってみると、同じ場所なんだけれども空間が別様に現れてくる。平たい大石をはじめとして見る者を取り囲むような複数の岩の配置や、水平的な視線に対して迫り出してくるマウンドの作用がよく見えるようになりますね。

山内 実際、母屋の沓脱ぎ石のあたりに腰掛けてみると、いまは植栽で隠れてしまっているものも多いのですけれど、いくつかの石が見る人の身体をとり囲むように面している。身体を中心に巡らせる視線を受け止めるような配置が見られます。西洋の庭園でもアイストップのような仕掛けは用意されているのですが、基本的にはひとつの大きな広がりを利用することが多いですよね。それに比してこれらの石の配置は大きな空間を身体的スケールに砕き直すというか、茫漠とした空間というよりも身体が持つ条件に制約された場所とでもいうべきものに落とし込んでいる。身体を取り囲むひとつひとつの場所が重層的に重なりあいながら奥の滝へと導かれる感じでしょうか。クスノキのあたりからぱっと見たときのパースペクティブはそれとは異質なもので、どちらかというと視覚に対して開かれているんですよね。

池田 大きく開かれる眺望の、その水平的な広がりが下側からの盛り上がりによって部分的に阻害されるというか、下から抵抗するかのように作用する。芝生の盛り上がりによって、向こう側に開けていく視線が部分的に遮られている。

山内 なだらかに見えるけれど、よく見ると地形は立ち上がってますからね。

池田 けれども石や灯籠を突っ立てるような、あからさまなアイストップでもない。いま言われたような、例えば噴水のような西洋式のアイストップって、見られるべき求心的な対象となって、その周囲で奥行きが収束していくように、眺望的な空間を補完することにもなりかねないわけで。それで思い出すのは、ティム・インゴルドが『メイキング』の中で、碑(モニュメント)と小山(マウンド)の差異について書いています。先史学ではどちらも、かつての権力者の威光を後世に残すために建造されたものとして同列に考えられがちなんだけれども、前者が過去の記憶を留めるべく打ち立てられると同時にすぐさま風化のプロセスに入っていく、つまり古くなっていくのに対し、マウンドは大地と地続きであり、成長し続けるのだと。山よりは人工的だけれどモニュメントよりは自然に近い、そうした中間的な存在として語っています(話はズレますが、重森三玲はどんどん岩を突っ立てるという意味でモニュメンタルではあるけれど、同時にモニュメントの複数化という方向から重森作品について考えられるのかもしれません)。

無鄰菴のマウンド群はまったくモニュメント的ではなくて、潜在的でありながら確かに効いているところが面白い。これらのマウンドや複数の岩の配置も含め、パースペクティブとして開かれた単一の空間とは異なる、閉じられた複数の場というのがフィールドワークを通じて見えてきたかなと。

山内 そう感じていただけたら嬉しいですね。例えば露地、つまり茶庭は、特定の装置と所作のセットを中心とする場所の連続体として捉えることができます。蹲踞(つくばい)があるとすると、この装置を使用する所作のセットがあり、装置と行為する身体を中心に景が組み立てられているのですね。屈むための石と広がり、手を洗う水を溜めておく石、屈んだところに面する灯篭などなど。これをひとつのセットとすると、その連続体として露地がある。無隣菴の場合は大きな眺望の視覚軸に、こうした身体スケールで分節された場所の連続体みたいなものが奇妙に合成されている。東山への軸は山縣有朋が指示しているわけですから、その広大な空間を小川治兵衛が身体スケールに分節することで庭に落とし込んでいったと見ることができます。

(Image_7)庭の奥の三段に分かれた滝

池田 それでいうと奥の滝口が気になりますね(image_7)。ひとつの垂直的な滝でありながら、水の流れが蛇行しつつ三段に分節化されているわけで、この庭の構造を見事に要約している——というのはさすがに言い過ぎかもしれませんが(笑)。現在、庭園の管理を担当されている植彌加藤造園では、山縣の自然主義的な趣味を踏まえて、芝生もあまりきれいに刈り過ぎないで、季節季節で勝手に生えてくる草花をいかに残すかも含めて手入れされているそうです。少し先取りしていえば、管理から外れた荒れ地を庭として捉えるようなジル・クレマンの発想と遠くない(笑)。

山内 指定管理者が植彌加藤造園になってから、古写真や古い測量図、当時の証言などの資料を綿密に検討した上で作庭当時の状態に近づけるように管理するようになったんです。だからいまの無隣菴と僕が庭師のバイトをしていたころに見ていた無隣菴とは随分様子が違っていて。クレマンも連れてきたのですが面白がってました。特に春の野原の写真を見て「いいじゃないか」という感じで(笑)。

『動いている庭』を巡って

池田 クレマンの話が出たので、そちらに行きましょうか。山内さんはフランスの庭師/理論家のジル・クレマンの主著『動いている庭』を翻訳されています。クレマンはとりわけ庭の植生に注目しながら、庭を固定化したものではなく常に変化していくものとして考えていますね。クレマンが手がけたアンドレ・シトロエン公園では、いくつかの島状のエリアを来園者が巡る中で、靴底で種が運ばれたりしながら徐々に島々の形や植生が変化していく。

山内 研究をしながら庭師として独立して、自分の庭をつくったりしているころに出会ったので、庭の形が刻々と変わっていくなんて衝撃でした。それまで関わってきた庭は基本的には動くことのない石組が中心の世界でしたから。いや、もちろん日本の庭といってもさまざまなものがありますし、とりわけ20世紀以降、庭のありようは随分と変わってきていますよ。とはいえ庭をつくるに際して、庭師たちは地形や石を確定させてから植物を要所要所に配していくはずです。

しかしながら『動いている庭』を読んだあとでは、管理の場面では植物は動いているということがわかる。例えば庭に少し高い木があるとして、その枝にヒヨドリなどの小鳥がとまって糞をする。その糞の中にはもちろん植物の種子が混ざっていて…そうですね…このあたり、関西圏の中部以南だと、エノキとかトウネズミモチとかシュロがどんどん増えていくんですよ。だから例えばクスノキのような高木があると、その下にはまるで子供たちのようにトウネズミモチやシュロの一大生育地が広がっていく。マンリョウやセンリョウといった下草の類いにしてもそうですね。そういった植物群は手入れのたびに、その場その場の判断で、ある程度のまとまりに収めていくんです。一般的な管理では古写真を見て再現するようなことはしていないわけで、職人が感覚的にこの群落が多いなと思ったら、ある程度のまとまりに区切って整理する。その経年的な積み重ねの結果、実のところセンリョウとかマンリョウの群落は少しずつ移動しているし、形を変えているはずです。

こうして一般的な庭においても植物たちの構成は変わり続けているし、その場所も動いています。けれどもこの変化を第一に重大なものと捉え、それを見えるようにし、庭の主題にまで押し上げたのは、やはりクレマンでしょう。アンドレ・シトロエン公園の動いている庭として設定している箇所は、特に当初は草花の種子をまいただけですから荒地同様でかなり批判されたようです。僕が真夏に訪ねたときは草花が溢れんばかりに茂っていてベンチも埋もれているような状態でした。ヨーロッパの場合、設計者と管理者は職能として分かれてしまっているので、クレマンも毎回そこに行って管理に携われるわけではない。最初のうちは動いている庭の管理手法を教えに行くことのできる契約になっていたはずですけど、それも数回で切れますから、あとはその場所を管理する職人たちがそれぞれ自分の庭をつくるようにして管理していく。

池田 それこそフランスだとヴェルサイユ宮殿を思い出すわけで、あれはきわめて人工的に構築された庭の代表でしょう。それに対して人間の管理が行き届かなくなって放擲された場所で雑草たちが繁茂している、そういう荒れ地を庭として考えてみるという発想の転換は面白い。フィールドワークでも行きましたが、小川治兵衛が手がけた円山公園でも、フィールドワーク時は水路が補修中で水が流れていなかったので、そこから草が生えてきたり(笑)、クレマンふうに言うと勝手に庭が生成している。

山内 オリジナルを重視する修復の隣で植物は野放図な成長と移動を展開し、望まれぬ動いている庭をつくりだしてしまっている(笑)。「君はどっちを見るの?」と問いかけられているかのようでした。

放棄された荒地を庭として見るという点に関しては、クレマン自身、パリの放棄地がインスピレーション源のひとつになっているんですね。動いている庭は自邸の谷の庭での実験から生まれましたが、谷の庭もそもそも放棄地なんです。クレマンが庭をつくっていると、成長するとかなり大きくなるセリ科のヘラクレウム・マンテガッジアヌムというハナウドの一種が園路の真ん中から生えてきた。普通なら抜いてしまうところですが、クレマンはこの植物に道を譲って自分の通り道を変えたんですね。それを繰り返していくと結果的に庭の形がどんどん変わっていく。これが動いている庭のはじまりであり、方法論として整備された後にアンドレ・シトロエン公園に適用されている。谷の庭ではクレマン自身が庭師として直接植物を触っていたわけですが、設計者として携わったアンドレ・シトロエンでは、植物をどう管理するかの判断は直接観察できる現場にある程度任されています。つまり原理的には設計内にあった植物を制限して、勝手に生えてきた草花を生かすことも可能なわけです。それは創造性のアウトソーシングとも言えますし、庭の形や植物種の構成がオリジナルから遠ざかっていく過程でもある。

池田 固定化したものではなくて、絶えず変化する流動性において庭を捉えていく。それが「動いている」というわけですよね。アートの世界では90年代ごろから、いわゆるモダニズム的に作者が完結した作品を決定していくような仕方ではなくて、ワークショップや参加を通じて作品を固定化させない、絶えず変化に開かれたような作品が多く見られるようになりますが、クレマンの議論はこうしたアートの状況と時代的にもリンクしている気がします。

山内 そうですね。その極北としての関係性の美学や地域アートで行われている実践ともつながっている。ジル・クレマンの仕事をそこに位置づけることもできなくはないと思います。

しかし同時に、クレマンがどういうものを「庭園」と呼ぶかを見ていくと、例えばアンドレ・シトロエン公園は “parc” つまりは「公園」であって、その全体を “jardin” つまり「庭園」とは決して呼ばないのですね。彼がアンドレ・シトロエンで「庭園」と呼んでいるものは、この公園に挿入されているセミプライベートな、相対的に閉じられたいくつかの空間です。区切られた空間であることと庭園とが明確に結びつけられている。例えば “jardin” の語源には「囲われた場所」という意味があるのですが、クレマンは著作の中で繰り返しこの点を強調しています。だから庭を外部と連続的に結びつく開かれた変化としては捉えていないのです。

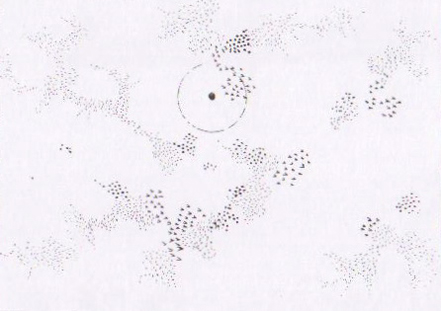

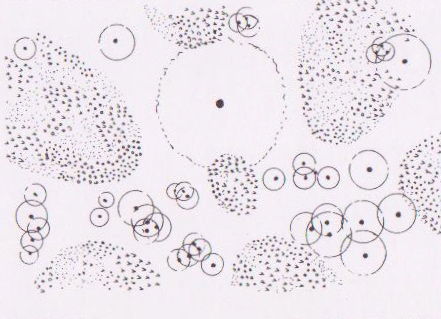

池田 変化へと開かれていながらも、しかしある仕方で閉じられた領域をつくっていると。言われたように、クレマンが最初の下地をつくって、そこから現場の庭師に開いていくというときに、何かクレマン自身の造形性、「囲われた場所」をつくるための方法論があったりするのでしょうか。山内 相対的に動かない植物群で公園という空間を身体スケールの場所に分節してしまうわけですが、それ自体は方法論と言えるようなものではないと思いますので、ここでは一見連続的に見える植物群の切れ目についての話をさせてください(図1-6)。

図1:9月

図2: 10月上旬

図3:4月

図4:7月

図5:さらに2年後

図6:数年後図1-6 出典:ジル・クレマン『動いている庭』山内朋樹訳、みすず書房、2015年、118-119頁

彼自身が『動いている庭』の中で紹介している植物の分布を描いたダイアグラムがあるのですが、そこにはさまざまな植物がさまざまな分布の偏りを持っていることが描かれています。つまり植物種の分布に密度の塊があるんです。このダイアグラムはクレマンが種子を蒔いて経年変化を描いたものですが、下の図1から3への変化を見ればわかる通り、一見ランダムにばらけている植物にも分布の濃淡が出来てくる。このダイアグラムでは大きくイネ科植物と一年草、二年草、多年草がマークによって分けられているようなのですが、植物種ごとのまとまり、群れみたいなものが見えてくる。そこに切れ目がある。さらには庭という環境は均質なものではなくて偏りがあり、植物はそれに応じて分布の偏りをつくりだします。湿った土壌には湿気を好む植物が多くなり、日向を好む植物は陽の当たるほうへと展開していく。

図4のタイミングでクレマンが草刈りをしています。結局のところクレマンも普通の庭師と同じように植物を管理してるんじゃないかと言われそうですが、図3と見くらべてみると草刈り以前に存在する分布の偏りを下敷きにして閉じた形を切り出していることが見て取れます。クレマンの動いている庭は、図2や3のようなランダムに変化する植物の自由な動きから、ある種自然に庭が発生したり変容したりする話と思われがちなんですけど、連続的に流動する植物群を条件として庭をつくりだすには、そこに分布の偏差、切れ目を見て、相対的に閉じた形をつくりだすことが重要になります。動いている庭とは動き続ける流動体をそのまま提示するというより、むしろ図4から6のように植物群相互の切れ目や動きの形をその都度可視化することであって、後者を強く読み込むと別のクレマン像が立ち上がる、というのが最近の僕の読みかなとは思います。

池田 すべてをオリジナルなプランのまま固定化させるのではなく、植物が動いていく中で生まれる偏りを活かしながら、しかし完全にその流動性に委ねるというのでもなく、そこから形を切り出していくわけですね

山内 そうですね。極端な言い方をすれば、これまでの庭は人間が設計し、意図から外れる植物は抜いてしまうような管理をしていました。しかしながら動いている庭の場合、植物がその本性に従って分布し、ある形を現出させてしまう。庭師はこの分布に沿って手を入れていくのですから、庭の設計において植物の側にある種の能動性があるとも言える。しかし同時に、その形態を切り出していくのは庭師なのです。

池田 先ほど出した『メイキング』の中で、インゴルドは、静止した存在同士ががっちり組み合って力を働かせる相互作用(interaction)と区別しながら、動的な二者が、それぞれの動きの中で互いに力を呼応させることをコレスポンダンス(correspondence)と言っていますが、能動的に動きつづける植物に対して庭師もまた能動性をもってコレスポンドしながら、いわば両者のダンスのように庭を形づくっていくようなイメージでも捉えられそうです。そこから翻って、小川治兵衛のフィールドワークでは特に石組に注目していましたよね。植物のように動いているものではなく、あえて動かない石に注目することによって庭を再発見していくところがあったと思うのですが、そこに関してはいかがでしょうか。

山内 今回のフィールドワークでは、クレマンが庭において重視する「動く植物」とはまったく逆の「動かない石」に注目しましたが、クレマンに触発された部分はあるでしょうね。動いている庭は植物の分布を手がかりに庭をつくりだしていくと考えられますが、今回のフィールドワークは石の分布を手がかりに庭を読み解く試みでした。対象の性質は随分異なりますが、庭において石や植物といった具体物の分布のしかた、身体スケールの配置や構成を重視する点では共通の観点があると思います。それ以上に、クレマンはその辺の道端の草花の構成なんかを写真に撮って書籍に掲載していますが、それは彼にとっての庭の最小単位だと思うんです。例えば予想外の場所に茂る草むらに、予想外の外来種などが花を咲かせている一区画、それがおそらくは彼にとっての庭の最小単位なんですね。今回のフィールドワークで、僕も同じく庭の最小単位を見定めようとしていたのかもしれない。小川治兵衛が多く手がけたような回遊式庭園はどこをどう見ようが自由なのですが、無数の視点を内包する庭の中で、これだけ揃っていたらこの場所は成立していると言えるような、一般的な意味での庭よりも一段小さい庭の単位を発見していく。図面上で設計するのではなく、場所に身体ごと埋もれながら進められる庭師の作庭作業において、身体と物体との相互作用で成立するこの最小単位は必然的に発生すると考えています。一見連続的な全体と見なしうる庭の構成の中に、実は無数の切れ目、物体の分布の偏差を見出すことができる。この観点をテコにしていくつかの閉じられた庭の最小単位を切り出すことができるのではないか。それがこのフィールドワークで提案したひとつの庭の見かたです。

池田 最初の話じゃないけれど、庭ってすごく要素が多くて、どこをどういう風に見たらいいのか難しく、だからこそ単純なシンボリズムに収斂しがちなのかもしれない。見るための最小単位を具体性の中で発見することができると、庭の見方がわかってくる感じがします。

山内 巨大な空間に何人もの作家が重なり合うインスタレーションを展示していて、あっちの作品もこっちに侵食しているし、どこからどこまでがひとつの作品かわからないという状況が庭だと思うんです(笑)。

池田 作品が入り乱れたアンデパンダン展のような(笑)。

山内 でも、そこにはそれぞれの作家が手がけた最小単位というのが必ずあるはずで、今回やったことはそれを庭から切り出していくことなのではないかと思います。

庭未満の庭へ

池田 庭の最少単位という話が出ましたが、そうした議論の延長線上で、最近の論考(「なぜ、なにもないのではなく、パンジーがあるのか——浪江町における復興の一断面」、『アーギュメンツ#3』所収)では、いわば庭未満の庭として、プランターのパンジーに注目されたりしていますね。原発事故後に帰還困難区域となっている福島県浪江町や、もともと部落問題のあった京都の崇仁地区でのフィールドワークをベースにしながら、クレマンのいう第三風景というコンセプトを批判的に検討されています。

山内 ありがとうございます。手短に説明しておくと、第三風景とは人の手が入らなくなったことで、意図しない動植物が繁栄しはじめた、あるいは繁栄している放棄地のような場所のことです。その前提には二十世紀末のフランスのある地域での調査がある。それによると市街地にしても農地にしても、人間の管理が行き届いている場所では動植物の多様性が希薄だった。しかしながら、農村地帯でも急斜面だったり、岩がごろごろしていたり、沼地があったりする場所は農地化できずに植物が繁茂し、多様性の保護区のようなものが出来上がっている。都市では人間の立ち入らない空き地のような空間がそれに当たるのですが、クレマンはそこに多様性の拠点のようなものを見て取り、それらをまとめて第三風景と呼んでいます。

日本でも第三風景はいたるところにあり、僕の場合は記録のためにそうしたものを撮影したりするのですが、そうやって写真を撮っているとだんだんとある特定の場所へ導かれてしまうんですよね。第三風景は市街地の中心部にはほとんど見当たらないのですが、周縁的な部分に行けば行くほど当然空き地や管理されていない部分は増えるし、敷地と敷地の境界部分や川沿いや電車の軌道沿いなんかにも多い。崇仁地区もいまでは随分変わってしまいましたが、あの辺りにもそうした光景が多く広がっていました。極端な例を言えば、ポットに植えた植物が地面に根を下ろして巨大化し、家を飾るために持ち込んだはずの植物がついには家を覆ってしまっていたりする。

しかしこうして現地を回る中で、第三風景という概念はこういう場所を記述するためには有効に機能しないように思ったんです。あれはやっぱり特定の年代の特定の地域で、例えば急速に開発が進む市街地とか、単一作物を大量生産するために巨大化させた農地とかが増大していくのを前提にした抵抗の論理であって、そのときにこそ、そこからこぼれ落ちる空き地や放棄地を発見し、そこに多様性を認めることが意味を持ったし、それを庭師が言うことが非常に面白かったのではないかと。

しかしながら崇仁地区にしても浪江町にしても、そこに第三風景が広がっていることは行かずして予想できるし、もちろんそうなっている。福島第一原子力発電所が近いからといってなにか特殊なことが起きるわけもないし、そこで展開している植物の状況は自然史的事象で、植生遷移が粛々と進行しているだけです。第三風景は周縁的な場所の指標にはなるし、もちろんこうした場所は人間から切り離されて保護区のように多様性を育むでしょう。だとしても、いまここで、それを第三風景だと指摘することに積極的な意味を見出すことはできませんでした。

池田 荒れ地や第三風景というクレマンのコンセプトは、市街地であれ農業地帯であれ人間によって一元的に管理された——資本主義的なそれでもある——空間を前提としていて、そこから亀裂のように現れるリベラルな多様性の空間に希望が見出されていた。しかしそもそも日本の地方のように否応なく過疎化と高齢化が進むエリアでは、人工的な空間との緊張関係も成立しなくなるわけですね。ところでいま言われた、被災地域の状況が予想可能だったというのは、震災があって人がいなくなった田畑がセイタカアワダチソウで埋め尽くされる光景は当然予想できる、というようなことですか。

山内 そうですね。崇仁地区や浪江町に限らず、日本全体で人口が減少しつつあり、これからどんどん空き家や空き地が増えていく中で、第三風景が想定していた思考の条件そのものが変容してしまっています。第三風景が蔓延していくわけですから。こうした条件の中で浪江町に行ったときに、それはたしかに悲劇的な風景ではあったけれども、予想通りのことが当然のなりゆきで進展しているように思われた。むしろそこで僕の目にある種の異物として飛び込んできたのは、パンジーのような、これまでまったく関心を払ってこなかった風景のユニットだったのです。

池田 先ほど庭(jardin)の持つ「囲われた場所」という含意について言われましたが、そうした個別性を持った庭は同時に、『動いている庭』の最後の部分で語られる「惑星という庭」、つまり地球規模の生物圏として想定されてもいる。クレマンの言う荒れ地は、ややもすると多様な植物が混淆しながら惑星的な全体性へと収斂していくものでもある気がするのですが、そうした巨大な単位へと収斂される庭ですらない、庭未満の庭としてパンジーがあると。

山内 そう。パンジーはもちろんこの土地のものではなく、高度に改良が加えられて流通しており、基本的には枯れたら翌年また新たな株を買ってきて植え直すような育てられ方をします。そんな土地の自然から切れている風景や庭未満のユニットがむしろ興味深いものとして見えてきたのです。浪江町の駅に一人降り立ったときは、ほとんど人の気配がなく、空き地ばかりが広がり、たまに車が来て去っていくような状況だったのですね。それなのに駅前にはパンジーのプランターが並んでいる。あと市役所や再開したばかりのラーメン屋の玄関口にも並んでいました。町を歩いても空き家ばかりで、人もあまり見かけなかったんですけど、たまに人が住んでいる家もあって、そんな家の前には、おしゃれなところだとクリスマスローズの鉢植えが並べられていたりする。しかしその周囲の家は崩れていて第三風景がいたるところに展開している。あの場所を実際に訪れてみて、興味を惹かれたのはむしろこうしたパンジーやクリスマスローズの切実さでした。

僕がそもそも庭師だからというのは大きいと思うのですが、パンジーのプランターなんかに、先ほどフィールドワークのところで述べたような庭の最小単位を見出してしまうんですね。小川治兵衛の庭園フィールドワークでは石組に注目したわけですが、浪江町のフィールドワークでは等間隔に並べられたプランターのパンジーがそれに当たったというわけです。まだうまく整理できていないのですが。パンジーなんてあまりにありふれていますし、等間隔というのは基本的には非常に人為的で初歩的な配置です。だからこそ、そこにはこの雪崩打つ風景の中にある種の整然さを、リズムを与えようとする「庭仕事のようなもの」を、そして切実な「庭のようなもの」の発生を見て取ることができる。パンジー、プランター、等間隔といった、あまりに凡庸であるがゆえに普段は庭師がスルーしてしまうものに、庭の発生を見たという感覚があるんです。

この点、池田さんが『失われたモノを求めて』の書き下ろしの末尾で光を当てたアマチュアリズム、職人的な技未満のものについての議論と響き合うところがあるなと、そう思いながら読みました。

池田 アマチュア性の話は僕なりにチャレンジして書いているところなのですが、あまり理解してもらっていない感じがするので、そう言ってもらえるとうれしいです(笑)。書き下ろしの中では、一方で作品という単位を閉じること、封鎖することを巡る議論が軸としてあるのですが、もう一方でアーティストに限らず、あらゆる人において制作することはどのような意味を持ちうるのかを巡って、赤瀬川原平や台湾でのデモの現場を参照しながら考えています。今回の話に引きつけるなら、前者は庭師が熟練の技と長年の勘で石組みを決めていくようなものでもあり、後者はそうした職能に基づくのとは異なるレベルで、庭未満の庭をつくる営為に当たると思います。確固として構造化された作品世界ではないかもしれないが、崩壊と背中合わせでもあるような仮設的な作品領域を形づくる、といった発想は通じている感じがします。

環境的なものとアートで言うと、どうしてもランド・アートや、その延長上で言われるようなサイトスペシフィック、つまり場所や文脈の固有性みたいなことになりがちかと思うのですが、山内さんの議論では、私たちが生きる場の多くが否応なく抱える普通さ、強く言えば凡庸さをどう引き受けるか、というところにポイントがある気がする。いまは芸術祭などでもインスタ映え路線が多いわけですが、わかりきった写真を撮るためにわざわざ遠くまで出かけて行く(ことが耐えがたく退屈な日常と表裏一体になる)よりも、自分たちが生きているこの世界を別様に捉え直すことのほうが意味があると思うんですよね。そうした日々の凡庸さに深く根ざしながら、しかし完全に退屈の中に浸りきってSNSや地域社会でのコミュニケーションに個的なものを霧散させるのでもなく、自分なりの個的な領域をいかに形づくることができるのか、と。

山内 パンジー論(「なぜ、なにもないのではなく、パンジーがあるのか」)では、ある形式が反復的に増殖していくところに着目しました。しかし等間隔に並ぶプランターなどは特殊な効果を狙うのでなければむしろ凡庸さの目印だったわけですよ。乱雑なようでいて一定のまとまりをつくるみたいな職人的技巧が一方にはあるけれど、直球の等間隔パンジーにはそういった衒いがまったくない(笑)。例えば庭の現場でいくつか植物の株を渡されて直列に植えていったら——この奇妙な価値観の中では、ということではありますが——絶対にぶっ飛ばされますよ(笑)。僕自身はこういうある種の偏った、しかし庭師の世界ではある程度一般性のある価値規範の中で庭を見るようになったのですが、そういった規範の中では無意味に見えていたもの、非美的でどうしようもないと思っていたものを庭の最小単位として見立てたわけです。それを見ないと、あの場所で生じつつある復興を描くことができないと思ったんです。

フィールドワークの参加者全員で石組ワークショップをやりましたよね。あれも同じなんです。庭なんてほとんど知らない人たちが、思い思いの石を拾って一定の空間に配置していくと、結果的に何か庭っぽいものが成立してくる。石を配置する際には隣の石との関係しか見ていなかったのかもしれないけれど、よく見ると配置の中に身体条件から導かれる法則性や、意識していなかった反復が生じていたりする。知らないうちにそうなってしまった、としか言いようのない無意識的な構造を見出すことができるわけです。それはたしかに素人が組んだ石組でしかないけれど、そこには庭師の仕事と通底する論理が、異なる仕方で、しかし鮮烈に現れているんです。

池田 今回のフィールドワークを通じて身体的な次元で庭を捉えていくことは、日々生きている世界の単位を設定し直すことにも通じるのではないかと思うんです。庭を巡るというのはツーリズム的に、非日常への逃避のように思われかねないんだけれども、むしろ自分が生きる世界を別様に捉え直すこと、潜在的にはこの世界の革命に通じているはずです(笑)。慌ただしい日常からの癒しの場ではなく、この世界が新たに生まれ直す契機としての庭。参加者にとって、そのようなものになったのであればうれしいですね。

山内 世界の革命(笑)!! いや、ほんとそうであればうれしいですよ。わけもわからなかった庭に、ひいては世界に、自分の身体を通して最小単位とその構成を見ることができるようになる、ということですよね。池田さん的に言えば、新たな世界の見方を獲得した個人が、それぞれの場所へと解散していく(笑)。

池田 そう、庭から革命分子が生まれてくる(笑)。

イラスト:スケラッコ

*この対談およびフィールドワークは京都芸術センター Co-program2018 カテゴリーC採択企画として実施されました。

(2019年10月2日公開)

やまうち・ともき

1978年兵庫県生まれ。京都教育大学教員、庭師。フランスの庭師ジル・クレマンの研究を軸に、都市の片隅に息づく生態系に現代の庭の可能性を探っている。京都を中心に関西圏で庭をつくるほか、現在は庭の石組を観察者の身体と相関的な構造体として分析するプロジェクトを進行中。論考に「なぜ、なにもないのではなく、パンジーがあるのか──浪江町における復興の一断面」(『アーギュメンツ#3』2018年)、訳書にジル・クレマン『動いている庭』(みすず書房、2015年)。

いけだ・こうすけ

美術作家。1980年福岡県生まれ。京都造形芸術大学卒業。東京藝術大学大学院修了。平成17年度文化庁新進芸術家在外研修員としてボストン滞在。平成27年度ポーラ美術振興財団在外研修員として台北滞在。近年の主な展示に「現象と干渉」(MEDIA SHOP|gallery、2019)、「Malformed Objects」 (山本現代、2017)、「Regeneration Movement」(国立台湾美術館、2016)、「あいちトリエンナーレ2013」、「メルボルン芸術発電所」(ロイヤルメルボルン工科大学、2012)など。著書に『失われたモノを求めて――不確かさの時代と芸術』(夕書房、2019年)。2019年より京都にてアートスペース「浄土複合」のディレクションを行う。