対談:金氏徹平×田村友一郎

サミュエル・ベケットと現代アート

司会:小崎哲哉 構成:編集部

司会:小崎哲哉

構成:編集部

写真:長澤慶太(京都造形芸術大学舞台芸術研究センター)

編集協力:竹宮華美+長澤慶太(同)

小崎 サミュエル・ベケットは文学者であり演劇人でもあるわけですが、他のジャンルに大きな影響を与えています。存命時もそうですが、とりわけ強調したいのが没後の現代アートへの影響です。

ベケットが亡くなったのはちょうど30年前の今日、1989年の12月22日です。その後、さまざまな意味でベケット受容の状況は大きく変わりましたが、特に欧米の現代アーティストはその影響を受け続けています。ところが、これがなぜか日本ではあまり知られていない。残念なことに、アーティスト、キュレーター、ギャラリスト、批評家ら専門家でも、その事実を知る人が少ないようです。

これはまずいと思って、ベケット映画祭を企画しました。「まずい」というのにはふたつの意味があります。ひとつは、ベケットに影響を受けて作品をつくっているアーティストの作品を我々が観るときに、ベケットを知らなかったら本当に作品を鑑賞したと言えないのではないかということです。もうひとつは、ベケットはその世界観ばかりでなく、ビジュアルセンスも非常に独創的です。だからこそ欧米のアーティストが影響を受けているわけですが、これをつくり手であるアーティストや、アーティストを支える人々が知らないともったいないと思うんです。

そこで今日は、ベケットに関連のある作品をつくっている数少ない日本のアーティストをふたりお招きしました。金氏徹平さんと田村友一郎さんです。まずは、ご自分の活動とベケットがどのように関連しているのかということを簡単に話していただければと思います。では、金氏さんから。

右から 田村友一郎、金氏徹平、小崎哲哉

『しあわせな日々』——「穴」というモチーフ

金氏 僕は美術の分野でいろいろやっているのですが、基本的には彫刻というか、立体的な作品やインスタレーションを中心につくっています。しかしいろいろなきっかけがあって、最近は舞台美術や映像作品も手がけています。

最初にベケットを知ったのは、大学院のころにロンドンに留学していて、向こうで出来た日本人の友達に僕の作品を見せたときです。ベケットのことは全然知らなかったんですが、ずっとロンドンで勉強していたその友達に、たぶんベケット好きだし、ヨーロッパだったらベケットは知ってて当たり前だから、ちゃんと勉強しておいたほうが良いよと言われ、それで『ゴドーを待ちながら』を読んで、ああなんか面白そうだなと思ったくらいでした。そのころは演劇自体にそれほど興味を持てていなかったので、名前を覚えたくらい。大体こういう感じの作品の人なんだなと覚えたくらいでした。

ところが日本に帰ってきて、いろいろな活動をしていく中で演劇と関わるようになって、ARICAというカンパニーと『しあわせな日々』(ハッピーデイズ)という作品をつくる機会を得ました。そのときに初めて、ベケットと真剣に向き合ったという感じですね。いまスクリーンに映されている映像がクリエイションのときの写真で、これが実際の舞台美術です。

原作 サミュエル・ベケット

ARICA+金氏徹平『しあわせな日々』2014年11月 京都芸術劇場 春秋座

(撮影:清水俊洋 画像提供:京都造形芸術大学 舞台芸術研究センター)

『しあわせな日々』は、基本的に何もない荒涼とした丘というか、地面が盛り上がっているところに女の人が腰まで埋まっていて、段々首までになっていく、その中でひとりずっとしゃべっているという話です。ARICAのメンバ−と話をしていく中で、そのままでは、僕がやる上ではそんなに面白くないし、何か新しい解釈や捉え方ができるんじゃないかを考えました。それで、何もない丘に埋まっているというのがベケットの演出上の指示なんですが、何もない丘の解釈として、それが物で出来ている、ものすごく大量の物があるという状態が「何もない」状態とすごく近いんじゃないかと考え、そのアイデアをもとにこの舞台美術をつくりました。

この『しあわせな日々』はインドにも周っていて、インドでも一から舞台美術をつくったんです。

小崎 材料は現地で集めたんですよね。

金氏 そうなんです。現地で1日か2日で買い集めて、それをひと晩で組み立てたんですけど、それは非常に面白い経験でしたね。ひと晩、1回だけの公演だったんで、その後スタッフが返しにいったら、半分くらいお金を返してくれたそうです(笑)。

僕の普段の彫刻作品のつくり方も、いろいろな物をその場その場で買い集めて、それを材料とするというところから始まるので、必然的に時代や場所との関係性が出来てくるんです。「大量の物で何もない状態」と言いましたけど、「不在」や「空白」や「何もない状態」をどうつくるかということは普段でもテーマとして考えているところです。その意味で、物が持っている「穴」というものが重要な要素としてありました。もちろん、主人公が山に開いた穴にはまっているということもありますけれども、この「穴」をかなり意識しています。

小崎 「何もない状態」をつくる以外に、穴が必要な理由はありましたか。

金氏 性的な意味合いのメタファーもありますし、主人公が嵌っている穴が、観客も自分の身体と関係づけて見えたらいいなとは思いました。また、どんどんいろいろなものが嵌り込んでいくような可能性や、いろいろなものが接続されていく可能性、もしくは、主人公の身体が埋まっている一方で、いろいろな穴から身体のパーツが出てくるんじゃないかと思わせる、そんなイメージが出せたら面白いかなと。テキストを翻訳してくれたARICAの倉石信乃さんも、穴と棒がこの演劇にとってはすごく重要だとおっしゃっていて、僕も彫刻をつくる上で穴と棒は頻繁に出てくるモチーフなので、面白いなと思った記憶があります。

『栄光と終焉、もしくはその終演 / End Game』と「落ちること」

小崎 では、田村さんにお話しいただければと思います。

田村 はい。僕の出自と言いますかバックグラウンドを説明しますと、学部は写真だったのですが、大学院は映像研究科というところでメディアとか映像を扱っていました。ベケットとの関わりは、2017年に「日産アートアワード」というものがありまして。

小崎 あのカルロス・ゴーンさんが主催されていたアワードですね。

田村 そうです。またやるそうですけど(笑)。2年に1回くらい、5人くらいの作家が集められて新作をつくるというものなんですけど、場所がBankART (Studio NYK)だったんですよ。いまはもうあそこにはなくなっちゃったらしいんですけども。

小崎 別の場所に移ったそうですね。

田村 ええ。その展示会場のBankARTが、なんか薄暗くて、あの感じが何かを想起させるものがあって。

僕はベケットは全然詳しくなかったんですけど、「End/終わり」みたいなテーマから始めようと思っていたときにベケットの『エンドゲーム』という作品を知りました。ネットで調べると、作品の舞台は薄暗い場所で、上のほうに窓があって、展示会場のBankARTと同じような雰囲気で。これはおあつらえ向きだなと思ったんです。もちろん、そのまま戯曲をやるわけにもいかないので、いろいろ考えている中で、日産の「グロリア」っていう車があるんですけれども、『エンドゲーム』とは別に、そのグロリアが崖から落ちるとどうだろうっていうことがひらめいて、とにかく日産のグロリアが崖から落ちるエピソードを起点とした『栄光と終焉、もしくはその終演 / End Game』という作品をつくりました。

小崎 日産の車が崖から落ちる作品を日産のアートアワードに応募すると(笑)。

田村 そうです(笑)。一応日産に聞いてみたら、全然問題ない、遠慮なくやってくださいという話になって。

ここからは制作のプロセスですが、タカハシレーシングというカースタントなどを手掛ける日本ではかなり有名な事務所に全面的に協力していただきました。聞けば、栃木に何でもやっていい山があると言う(笑)。しかも前にその山の崖から車を落としたこともあるらしくて、そこを薦められたんです。ただ、本当に何でもやっていい山なので人気が高いんですよ。そこら中で何か燃えていたりして、あとはすごく過密スケジュール。実際に車を崖から落とす日も別の撮影クルーがダブルブッキングで現場に入っていたんですが、なんとかお互いに協力して調整しながら撮影しました。

田村友一郎『栄光と終焉、もしくはその終演 / End Game』制作風景

日産のグロリアは、80年代の終わりから90年代に、前田美波里という女優さんがCMに出演していたのですが、まずはそのCMに沿ったかたちで撮影することにしました。撮影は、タカハシレーシングでもいちばんドライビングテクニックがある方が女装して、実際のCMと同じショットに加えて、空撮も入れながら、最後にグロリアが崖を上がっていって落ちる。展示では映像は3画面構成で、グロリアが崖から落ちる映像の隣には80年代から90年代に活躍したローラ・ブラニガンというアメリカの歌手が、「グロリア」という彼女の代表曲を歌っています。その歌でいちばん印象的なのが「Gloria, don’t you think you’re fallin’?」、つまり「グロリア、あなたはいま、落ちているけどわかってる?」という女友達に語りかけている歌詞なんです。そう歌っている横でグロリアがゆっくり崖を落ちていくわけです。ただ落とすだけだと、何らかの罰として落ちたというふうに取られかねないので、落ちた栄光がまた復活する、いびつな形で復活するみたいな、そういうメタモルフォーゼというものを表現しました。実際の作品では、グロリアの車の屋根とボンネットを外して、板金して丸めたものをまた綺麗に塗装して、『エンドゲーム』の登場人物、ナッグとネルが入っているドラム缶状のごみ箱を模したものをつくりました。展示ではそれらの隣に脚立があったりして、ベケットの『エンドゲーム』を匂わせている。また、展示場所に置かれた椅子もただの椅子ではなく車輪付きのもので、『エンドゲーム』のハムが座っているようなものにして。会場に響くナレーションでは、『エンドゲーム』の最初の台詞「終わり、終わりだ、終わろうとしている。たぶん終わるだろう」が象徴的にリフレインしていたり。

田村友一郎『栄光と終焉、もしくはその終演 / End Game』制作風景

現代アート界の反応

小崎 この作品は、演劇ファンやベケット・ファンには、ベケットの作品をモチーフにしているということがすぐにわかるかと思いますが、現代アート界の反応はどうでしたか。

田村 やっぱり難しいですね。ベケット、『エンドゲーム』となると、僕がいるソサエティーでは大ネタではないというか。でも展示中にキュレーターツアーがあったんですが、スコットランドのキュレーターチームにはとにかく馬鹿受けでしたね。お前最高だ、なんでグランプリを獲らないんだって。ちなみにこれは賞レースなんですが、僕の作品はグランプリは獲れなくて、ただグロリアを落としたという事実だけが残って、大きな借金も抱えました。

小崎 なるほど。スコットランドはアイルランドの隣みたいなものですからね。ベケットは皆さんご存じの通りアイルランド出身で、若い内にパリに渡って、フランス語と英語で作品を書いていました。

金氏さんが演劇に携わるようになったのは、チェルフィッチュの岡田利規さんに声をかけられたのが最初ですよね。岡田さんはかつて、東京国際芸術祭でベケットのラジオドラマ『カスカンド』を演出されています。演劇の人ではなく、アーティストとベケットの話をすることはありますか。

金氏 ないですね。

田村 僕もなかなかないですね。演劇関係の方に友達がいないということもあるんですけど、美術関係でもあまりない。ベケットについてのつっこみもあまりなかったです。

小崎 『End Game』は海外では発表していないんでしたっけ?

田村 していないですね。『End Game』は2017年の9月に発表して、その1週間後に、栃木の小山市立車屋美術館というところで個展があって、それは『栄光と終末、もしくはその週末 / Week End』としたんです。ゴダールの映画『ウイークエンド』をもじったもので、同じくエンド感が漂うふたつの作品が並走するという……。元々は『End Game』のグロリアが先ではなくて、『Week End』を発表した美術館の公用車が黒のグロリアだったことからすべては始まっていて。で、日産アートアワードも同じ時期にやらなきゃいけなくて、それで2台のグロリアを主人公にして走らせることになったんです。

外(のアートブック展示)にある『Week End / End Game』という本がふたつのプロジェクトについて書かれている合本で、ちょうど真ん中に黒のグロリアとシルバーのグロリアが並んでいる写真があるんです。その美術館からすぐ近くに例の山があって、じゃあということで撮影当日に黒のグロリアが駆けつけてきて。で、その数時間後にはシルバーのグロリアはいなくなる(笑)。そんなことがありました。

小崎 『ウイークエンド』を撮ったジャン=リュック・ゴダールは、もちろん高名な映画監督ですけれども、彼もベケットにものすごく影響されています。作品の中にベケットの本が出てきたり、『カルメンという名の女』という作品では、ゴダール本人が人生に疲れた映画監督の役で出てきて、「Mal vu mal dit」という文章をタイプで打ったりする。それは『見ちがい言いちがい』というベケットの詩の題名なんですね。ゴダールがベケット・ファンということはご存じでしたか。

田村 いや、そこまでは知らなかったです。

小崎 そのつながりもね、すごく感じました。もしかしたら、『ウイークエンド』も『エンドゲーム』の引用なのかもしれない(笑)。

田村 かもしれないですね(笑)。

小崎 話を戻すと、田村さんが説明してくれた「落とすこと」というのは、金氏さんがおっしゃった「穴」と並んでベケットの重要なモチーフです。『All That Fall/すべて倒れんとする者』という作品さえあるくらいです。

金氏 田村さんの映像が撮られた何でもやっていい山。あそこもすごくベケットっぽいというか、『ゴドーを待ちながら』とかの舞台に近いですね。ああいう場所って僕もすごく面白いと思っていて。仮面ライダーなんかでも、戦うのは必ずああいう採石場みたいな場所でしょう。街と地続きのところにあるけれども、何でもない場所。ウルトラマンでも、ああいうところに移動して戦ったりする。

田村 撮影した後でいろいろな映像やCMを見ると、大体ここで撮っているんだっていうのがわかりました(笑)。栃木の岩船山っていうところなんですけど、元々は霊山なんですよ。霊山が採石場になって山をだいぶ削ったらしくて、そのあたりが撮影した場所ですね。

小崎 「岩」と「船」と言われると、相当、聖地感が出ますね。

田村 聖地なんですよ。でも、お金のために半分くらい削られている。それで、地元の「霊山を守る会」みたいなところの老人が一人でスケジュール管理をしていて……。しかもガラケーで。

小崎 それは守っていると言えるのかな(笑)。

金氏 なんかこの場所、結構ランドアートとかの文脈にも繋がるなって思いました。ロバート・スミッソンもこういう場所で作品をつくってますよね。

田村 空撮のところはスミッソンっぽいかもしれないですね。

金氏 ランドアートをやっていた人たちの中に、ベケットの影響はあったりしないんですか。

小崎 もちろんあります。スミッソンは代表作『スパイラル・ジェティ』と同名の映像作品で、ベケットの小説『名づけえぬ者』の一節を朗読しているんですよ。ランドアートはミニマルアートの延長線上にあると言われていて、ベケットが精力的に創作していた時代はミニマルアートの全盛期と重なります。いわゆるコンセプチュアルアートの作家も影響を受けていますね。

ベケットのビジュアルインパクト

小崎 じゃあここで、いくつか画像を見たいと思います。まずは、ベケットの舞台の画像から。

○『ゴドーを待ちながら』

『ゴドーを待ちながら』の冒頭のト書きは「田舎道。木が一本。夕暮れどき。」というものですが、これは世界初演から2年後、1955年英国初演の際の写真です。ベケットの指定に忠実な美術ですね。

○ベケットとジャコメッティ

1961年にパリで『ゴドー』が上演されたときには、彫刻家のアルベルト・ジャコメッティが「木」を提供しています。向かって右側がベケット、左側がジャコメッティです。

○アントニー・ゴームリー

現代アート好きであればご存じだと思いますが、ゴームリーは現存する彫刻家としては最高峰のひとり。オーストラリアのアボリジニの人たちによる『ゴドー』のためにつくった一本の木です。

○『ハッピーデイズ』

金氏さんがARICAの舞台で美術を担当されたのと同じ『ハッピーデイズ』(『しあわせな日々』)という作品です。これもベケットの指定に忠実ですね。女優は20世紀フランスを代表するマドレーヌ・ルノー。映画祭で見せた映像も彼女が主演していますが、この写真は劇場バージョンのものです。

○『ハッピーデイズ』

世界的に著名な演出家、ロバート・ウィルソンが演出した舞台です。なかなかおしゃれですよね。

○『しあわせな日々』(『ハッピーデイズ』)

金氏さんが美術を担当したARICAの舞台です。演出は藤田康城さん。主演は安藤朋子さん。

○『だまって演じる1』

この作品は映画祭では上映していません。ベケットは砂漠や荒れ地を物語の背景として使うことでも知られています。

○『クラップ最後の録音』

映画祭で見せた『クラップ』です。監督はアトム・エゴヤン、主演はジョン・ハート。名演です。

○『エンドゲーム』

田村さんが作品に引用された作品です。車椅子に乗った盲目の暴君ハムは、映画祭で見せた映像と同じ、マイケル・ガンボンが演じています。

○『わたしじゃないし』

このビジュアル、すごいでしょう? 俳優が出てきて、唇の部分のみがアップになって、猛烈な早口で喋りまくるという作品です。映画祭では、ニール・ジョーダンが演出し、ジュリアン・ムーアが演じたバージョンを上映しました。

○『クワッド』

あるルールに則って、4人のパフォーマーが幾何学的に動き続ける作品。これもすごいですね。

○藤本隆行+白井剛『Node/砂漠の老人』

これはベケットの作品そのものではありません。私は2013年のあいちトリエンナーレでパフォーミングアーツのジェネラルプロデューサーを務めたんですが、トリエンナーレのテーマが東日本大震災を受けた「揺れる大地」というものだったので、ベケットを隠しテーマ的なものとして上演作品を選びました。なかなかベケット的な舞台美術だと思ったので藤本さんに聞いてみたら、ベケットは特に意識していなかったとのことでした。先ほど写真をお見せした『だまって演じる1』などに通じるビジュアルですが、間接的な影響が現れたのだと思います。

○やなぎみわ『ゼロ・アワー 東京ローズ最後のテープ』

これは同じあいちトリエンナーレで、やなぎみわさんにつくっていただいた作品です。当初のプロットにベケット的な何かをモチーフとして入れてほしいと提案すると、盲目の主人公や、『クラップ』のテープレコーダーやチェスボードなどを入れ込んでくださいました。ベケットはチェス好きで有名だったのですが、やなぎさんの力業に唸ったことを思い出します。

ベケットに影響を受けたアーティストたち

小崎 続いて、ベケットに影響を受けた現代アーティストの作品画像をお見せします。

○サミュエル・ベケット+ジャスパー・ジョーンズ「Foirades/Fizzles」(1976)

ベケット存命中につくられたものは、あまりに多いのでひとつだけ。これは、抽象表現主義全盛の時代にネオダダやポップアートへの道を切り拓いたジョーンズが、ベケットの短い文章にエッチングを組み合わせてつくった書物です。1960年代から70年代にかけて、いわゆるミニマルアーティストやコンセプチュアルアーティストは、圧倒的にベケット的世界観に影響を受けていました。

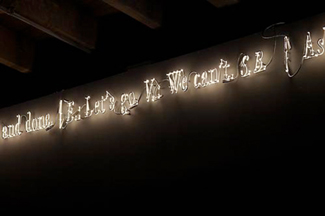

○ジョセフ・コスース「Texts (Waiting for-) for Nothing’ Samuel Beckett, in play」(2010)

コスースは自他ともに認めるベケッティアンで、ベケットのテキストを用いた作品をたくさんつくっています。これはネオンチューブで見せる作品です。

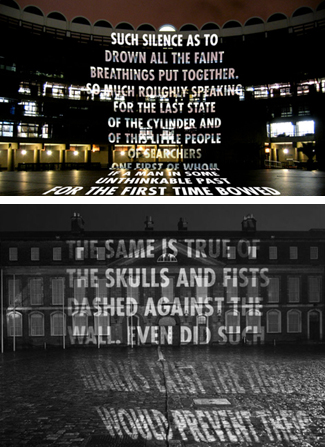

○ジェニー・ホルツァー「Lost Ones」(2003)

ホルツァーも文字を使うことで有名なアーティストです。ここでは、コスースと同じくベケットのテキストがそのまま引かれ、プロシェクションされています。

○マリーナ・アブラモヴィッチ「Balkan Baroque」(1997)

パフォーマンスアートの女王、アブラモヴィッチのインスタレーションです。レディ・ガガや塩田千春が師事したというものすごい人ですが、『ハッピーデイズ』よろしく山に登っています。山の素材は牛の骨。ものすごく臭かったらしいです。

○マリーナ・アブラモヴィッチ「In Between」(1995)

これもアブラモヴィッチの映像作品。『わたしじゃないし』にそっくりですね。

○トニー・アウスラー「Big Eyes」(2003)

亡くなったデヴィッド・ボウイと仲が良くて、ボウイのジャケットやPVなどのビジュアルを手がけていた人です。これも、どう見ても『わたしじゃないし』にインスパイアされたものでしょう。

○トニー・アウスラー「Twink」(2007)

同じくアウスラーの作品です。

○ヤン・ファーブル「Monk with Bones」(2001)

ファインアートと舞台芸術を往還するヤン・ファーブルの作品。先ほどの『クワッド』の引用ですね。『昆虫記』を書いたジャン=アンリ・ファーブルの曾孫で、コガネムシを使った彫刻でも有名ですが、この作品では人骨が使われています。

○ジャネット・カーディフ&ジョージ・ビュレス・ミラー「Opera for a Small Room」(2005)

さまざまな国際展に出展して日本でも人気の高い、特に音を使った作品で知られるカナダ出身のアーティストユニットです。これはパフォーマンスと映像を組み合わせた作品ですが、ベケットの『クラップの最後の録音』に着想を得てつくられました。『クラップ』はほかのアーティストにも影響を与えていて、例えば先ほど名前を挙げた演出家のロバート・ウィルソンは、自らクラップを演じてパフォーマンスをつくるとともに、インスタレーションとして発表してもいます。

○ロミー・アヒトヴ「Krapp’s Last Tape」(2012)

同じく『クラップ』のシーンを組み合わせたインスタレーションで、『クラップ』の中の台詞がそのまま引用されています。

○クリスチャン・ボルタンスキー「Monument to the Lycée Chases」(2013)

日本でも人気の高いボルタンスキーは、最も影響を受けたのは演出家のタデウシュ・カントルで、もうひとりはベケットだということです。

○ウーゴ・ロンディノーネ「孤独のボキャブラリー」(2014-2016)

今年話題になった「あいちトリエンナーレ」のキービジュアルがこの作品です。スイス生まれのアーティストで、自他ともに認めるベケッティアンなんですね。ところが残念なことに、会場のキャプションにもカタログにも、そのことがまったく書かれていない。キャプションには「ピエロの彫刻45体が、全体として、ひとりの人間が1日24時間の内に行っている孤独な振る舞いを示す」と書いてありました。それはその通りなんですけれども、『ゴドーを待ちながら』をご覧になった方はわかるでしょうが、この作品は『ゴドー』のジジとゴゴというふたりの登場人物を引用しています。浮浪者のジジとゴゴは、道化に通じるものがあるとよく言われます。だからここには、現代人のさまざまな姿ということと同時に、『ゴドー』への言及がある。これを知って観るのと知らないで観るのとでは、だいぶ理解が違うような気がします。もちろん知らなくても、面白いね、綺麗だね、現代人は疲れている人もいるねとか、いろいろな解釈も可能ですが、それにプラスαができるといいと思います。

○ジェシー・ジョーンズ「Tremble Tremble」(2017)

ヴェネツィア・ビエンナーレ2017のアイルランド館出展作家のインスタレーションです。『わたしじゃないし』の引用ですが、知らないと「唇のアップ? マン・レイ?」とか思われそうです。

○ピエール・ユイグ「After ALife Ahead」(2017)

これは、2017年のミュンスター彫刻プロジェクトで話題になった作品です。ユイグはずっと、近未来、ポスト・ヒューマン、人間がいなくなった世界に関心を抱いている人で、ベケット的だと思います。本人に聞いたら否定されそうな気もしますが(笑)。

○ポール・チャン「Waiting for Godot in New Orleans」(2007)

これは現代アート作品というよりはストレートに演劇です。ただし、チャンは香港出身、米国在住の人気の高い現代アーティスト。アクティビストでもあって逮捕された経験もある人です。皆さん覚えてらっしゃるかもしれませんが、2005年にカトリーナというハリケーンがニューオリンズを襲いました。千人以上の人が亡くなり、裕福な1%の人は逃げられたけれども、非白人を中心とする99%の人たちは、逃げられずに家を失ったり、故郷に戻れなくなったりしました。2年後にチャンは、ニューヨークのハーレムを拠点とする劇団に声をかけて、彼らとともに現地に行って、現地で絶望に陥っている人々のために、野外で『ゴドーを待ちながら』を上演したんです。

ベケットとマルセル・デュシャン

小崎 ベケットに影響を受けた現代アーティストは数え切れないほどいます。映像ホールの外にアートブックを並べてありますが、いま紹介した作家以外に、マルレーネ・デュマス、エルムグリーン&ドラッグセット、ドミニク・ゴンザレス=フォルステル、ダグラス・ゴードン、ウィリアム・ケントリッジ、スティーヴ・マックイーン、レイモンド・ペティボン、ドリス・サルセドなどなど。超有名アーティストのデミアン・ハーストは、この映画祭でも上映しましたが、ベケットの『息』を映像化しています。欧米の作家にとっては基本的な教養であり、作品をつくるためのネタのひとつと言っても過言ではないんですが、冒頭で述べたように、日本ではあまり知られていないのが残念です。

金氏 こういう人って、日本人の作家で言うとどういう人が当てはまるんでしょう。ベケット的な人って、あんまりいないですかね。

小崎 ベケットは1969年にノーベル文学賞を受賞していて、その意味では川端康成や大江健三郎に匹敵するんでしょうね。でも、夏目漱石や谷崎潤一郎も含め、日本の文学者にはベケットほど広く、多くの芸術領域に影響を与えた人はいないんじゃないかな。

アートへの影響で言うと、ベケットが生きていた時代には、日本のミニマリストとか、あとはもの派の人たちなんかもたぶん影響を受けていたんだと思います。今回ゲストに呼びたいと思ったのは、金氏さんと田村さんはすぐに思いついて、あとはなかなか思い浮かばなかったですね。

金氏 僕も、演劇と関わり始めた割と早い時期にベケットに取り組んだので、影響はすごくあると思っていて。いまは自分でも演劇作品をつくっているんですけど、2017年の『tower(THEATER)』という作品も、タワーが1本立っていて、そこにいろいろな人がやって来ては去っていく。道化的な人もたくさん出てくるし、ちょっと『ゴドー』っぽい感じもあるかもしれません。この間チェルフィッチュと一緒につくった『消しゴム山』という作品も、僕の中で舞台美術のイメージとしてあったのはベケットの『息』なんです。あれはすべてのものが倒してあるという指示ですよね。いろいろなものがたくさん散乱していて、全部の物が倒れている状態なんですけれども、その物がその物でなくなっている状態、機能していない状態と解釈して、僕は舞台上で全部を立てたんですけど、立っているけどそのままではないという状態をどうやったらつくれるかということにチャレンジしたとも言える。その後も色々、特に演劇と関わろうと思うと、すごく影響があるなと思っています。

金氏徹平『tower (THEATER)』(2017)

(撮影:守屋友樹 画像提供:KYOTO EXPERIMENT)

チェルフィッチュ×金氏徹平『消しゴム山』(2019)

(撮影:守屋友樹 画像提供:KYOTO EXPERIMENT)

小崎 たぶん、ふたりともそうだと思うんですが、金氏さんも田村さんもマルセル・デュシャンの影響は受けていますよね。

金氏 意識している部分はありますね。

小崎 デュシャン以降、レディメイド作品が当たり前になって、その意味で現代アーティストは例外なくデュシャンピアンです。ただ、世界の一線級アーティストの多くは、僕が思うにベケットの影響も受けている。このふたりは、年齢はだいぶ違うんですが同じ時代にパリに生きていて、しかもふたりともチェスが好きだった。ベケットがレジスタンス運動に関わってナチスに追われ、南フランスに逃げていったときに、そこにはデュシャンもいて、ふたりでずっとチェスをやっていたという話もあります。相互影響もあったかもしれません。

金氏 田村さんの作品でベケットといちばんつながりを感じるのは、やっぱりゲーム性ですよね。言葉とイメージがどんどん連鎖していくのが、すごくゲームっぽい感じがあって、そこはすごくベケット的かなと思います。もちろん『エンドゲーム』はいちばんゲーム的な要素がある作品ですけれども。

田村 僕、いままでベケットはそこまで見てこなかったんですけど、穴じゃないですけど、入り込む余地があるように思いました。設定がかなりミニマルで、そこにはいっぱい言葉が詰まっているけれど穴のようなものがある。だから難解というか、すぐにわかるというものではないけれども、そこに引きずり込まれるところがありますね。それは設定の妙というか、特殊だなあと思って。ヤドカリじゃないですけども、壺に入ってしまうような。ブラックホールじゃないですけど、世の中のいろいろな事象も引き込んでいくということだと思うんです。

『栄光と終焉、もしくはその終演 / End Game』という作品をつくって、本(『Week End / End Game』)もつくったんですけれども、『End Game』は(芸術理論研究者の)平倉圭さんという方がすごく反応してくれたんです。本に収録するために僕からインタビューを申し込んだら、会期の最後のほうに来てくれていたらしくて。ちょうど、BankARTが閉まるっていうニュースがアナウンスされて、それから日産のスキャンダルがあって、果てはカルロス・ゴーンが逮捕されるみたいなことが起こって、僕の作品がきっかけじゃないですけど、そういうものまで引き込んでいくようなところがありました。平倉さんはそれを「現像」と言っているんです。潜像のように、見えてはいないんだけれども、どんどん露わになっていく、と。

そのあとに、演劇批評家の鴻英良(おおとり・ひでなが)さんが発言しているのを知り合いが見つけたんです。「田村って人の『End Game』を見たけれども、彼はベケットがレジスタンス運動に参加していた、そのグループの名前が『グロリア』だってことを知っているのか」と言っていて(笑)。

小崎 私もその記事を読んだときに、そうだっけ? と思って伝記を読み返したら、確かに書いてあった。でも、普通なら読み飛ばして忘れちゃうようなトリビアルなことですよね。

田村 僕、一応テキストは自分でつくっているんですけど、ドラマトゥルクの人にも入ってもらっていて、その人から連絡があって、こういうことになってますけど、知ったかぶりでいきますか? どうしますか? と(笑)。でも知ったかぶりはまずいかもね、ということになって、鴻さんに話を聞きに行ったら、鴻さんは「グロリア」をそういう風に見ていたらしくて。それも、引き込んでいくようなことがあるっていう意味で、まさにブラックホールみたいだと思います。

小崎 ただ、それも田村さんの才能だと思います。アーティストに限らず優れた表現者には、偶然をも呼び込む才能がある。別にオカルティックな話ではなくて、アンテナの張り具合が、世間にあるさまざまなレイヤーのどこかに触れるということがあるんじゃないかな。

金氏 僕が思ったのは、ベケット作品が演劇としてとても優れているということです。演劇は、演じる人も入れ替わるし、舞台美術も入れ替わるし、いろいろな人が入る余地が常にある。今回、いろいろな映画を見て、そういうものとして優れているなと思いました。俳優が試されるという印象がすごくあって、それによってかなり面白さが変わるんだろうなっていうのがあります。

SFとしてのベケット作品

小崎 いくつか観た中で、これは面白いとか、すごく引っかかるとか、そんな作品はありましたか。

金氏 昨日DVDを徹夜で観て、地獄のような時間を……(笑)。連続で観たので大変でしたけど。

田村 なぜかすごい睡魔が襲ってくるんですよ。僕も昨日3つ観ましたけど、眠くないのに眠くさせる、あれは何なんでしょうね。

金氏 気を失うみたいな感じがしますよね。

田村 たぶん、テキストを全部は追えないからじゃないですかね。

金氏 しかも、追ってもあんまり報われないし。

田村 僕もそこは専門じゃないですけど、シーンやカットの切り返し、場面転換ってあるじゃないですか。でも、ベケットの作品だとそれがあまり機能しないと思うんですよ。設定がかなりミニマルなんで。だから映像化するにしても結構難しくて、例えば固定カメラでもいいですし、ちょっとした映像的手法が暖簾に腕押しになってしまっているような印象がすごくあります。それで、中に入っているテキストも追えない。僕も『End Game』をやるにあたって戯曲の『エンドゲーム』を読んだんですけど、やっぱり全然入ってこなくって。けど、途中途中でハッとするのが、楽屋落ちじゃないけれども、これいつまでやるんだ、みたいなメタな視線というのは、勉強になるというか引用できる。僕の展示も再生装置で映像を再生しているので、1回限りではなくて、終わっても明日も同じものが続いていくんです。車も出てくるので、このドライブはいつまで続くんだみたいなところで、僕なりに関われる余地があったかなと思いました。

金氏 映画になったものを観ると、『ゴドー』と『ハッピーデイズ』が、むちゃくちゃSF作品だったんだなって思いました。それはビジュアルのイメージが強いですけど、演劇として読んだり観たりしている分には、割と、ある時代のものであって、人間ドラマ的に見えている部分が大きかったんですけれども、映画だと全然どこでもない場所っていうか、すごくフィクション性が強くて、時代もわからない。そういう印象が強烈だったのが、映画として見た今回の新しい発見だったかなと思います。

小崎 それはひとつには、『ハッピーデイズ』は違うんですけれども、『ゴドーを待ちながら』を含めて今回上映した内の6作品が、2001年に発売されたDVDに収録されているんですね。ベケットが亡くなって10年以上経った後に、アイルランドのプロデューサーが才能のある映画監督や演出家に声をかけて、撮り下ろしでつくってもらった。ベケット作品は、生前は本人が、没後は著作権継承者であるサミュエル・ベケット財団が厳しくて、上演する際には台本を一言一句変えてはいけない。とにかくオリジナルのまま上演するというのが条件なんですよ。そのハードルが高すぎて——ウィリアム・ケントリッジら——いろいろな人が上演を諦めています。でも死後ということもあってか、かなり自由につくられていますよね。しかも、ほとんどの作品は2000年かその少し前につくられているので、近未来的な設定が、ある種当たり前のものになっていた。9.11が起こる直前のまさに世紀末ですから、世界がいろいろな危機に瀕しはじめていて、終末感が反映されているということもありますね。SF的なもののほうが親近感を感じますか。

金氏 そうですね、それは面白かったな。新しい感じ方というか、ベケットの捉え方が新鮮でした。映画としてのベケットというのはそういうものなんですね。

田村 近未来とも言えるんですけれども、すごく昔とも言えるじゃないですか。前後がわからない、その設定も上手い。特定せずともどの時代の事象も入り込めるという余地があるというところにおいて、どの時代にも嵌まる装置として機能していると思います。やはり、ブラックホールですね。

ベケットと能

小崎 では、会場から質問を頂戴します。

質問者1(能楽師・清水寛二さん) 今日はベケットということで来たんですけれども、田村さんの『グロリア』に能のシーンがあって、それに私は協力していました。不思議なご縁でした。それも呼び込まれていたのかなと、今日観ながら思いました。ありがとうございました。

田村 なぜ能かと言うと、まず、ローラ・ブラニガンという人が、脚立から落ちるんですよ。いったん活動を休止したあと、ニューヨークの自宅で植物の藤の手入れをしていたんですが、そのときに脚立から落ちて、復帰が遅れるということがあって。一方、能に『藤』という演目があって、その着替えの場面を作品に盛り込んだんです。前段でスタントマンの人が男性から女性に変わる、素の能楽師の方が藤の妖精に変わるというのは演劇的じゃないですか。「変わる」ってことを強調したくて、急遽お願いしたんですよね。

小崎 ベケットの作品を精力的に紹介して、数十年前に翻訳も出していた高橋康也さんという方がいます。この方がベケットの芝居は夢幻能によく似ていると主張しています。これが世界的にどれくらい共有されているか、僕は研究者ではないのでわかりませんけれども、能とベケットの共通性に注目するという視点はあるかと思いますね。これも知らずにやっていた?

田村 知らなかったですね(笑)。

質問者1(清水さん) せっかく高橋先生のお話が出たので付け加えると、うちの師匠の観世寿夫が『ゴドーを待ちながら』を上演しています。もう四十何年前ですけれども、狂言の野村萬さんとふたりでやっていました。萬さんはたしか『クラップの最後の録音』も東京のジァン・ジァンでやっていました。そのころのあの人たちは、かなり、ベケットという人を意識していたんだと思います。

小崎 狂言の茂山あきらさんが若いころに、いまはなきアトリエ劇研でベケットを上演されていたと聞きました。やはり当時、伝統芸能の方にまで影響を与えたと言うべきか、あるいは伝統芸能との何らかの関連性、共通点みたいなものがあったのか、どちらかなんでしょうね。

清水 ただ、寿夫と萬さんが上演したとき、僕は学生で、観ていてすごく素人っぽくて、恥ずかしい思いをしました。能を上演しているときとのギャップがあって。でもたぶん、そういう現代劇を上演したということが、次のステップに行くのにあたって、あの人たちの能を高めていった。挑戦しなければ、という思いがあってやったんでしょう。それ以後、ギリシャ悲劇なども上演しているんですけれども、そこで成果が出ていったと思います。

小崎 そろそろお時間になってしまいました。今日のトークはここまでにしたいと思います。ありがとうございました。

*この対談は、『没後30年―サミュエル・ベケット映画祭』の企画として、2019年12月12日に京都造形芸術大学映像ホールで開催されました。

かねうじ・てっぺい

現代アーティスト。物質とイメージの関係を顕在化する造形システムの考案を探求し、日常の事物によるコラージュ的手法を用いて作品を制作。舞台作品にも取り組み、2017年にロームシアター京都で『tower(THEATER)』を上演。ARICA『しあわせな日々』の美術も担当した。https://www.kcua.ac.jp/professors/kaneuji-teppei/

たむら・ゆういちろう

現代アーティスト。既存のイメージやオブジェクトを起点にし、現実と虚構を交差させた多層的なインスタレーションやパフォーマンスを手掛ける。2017年に、ベケットの『エンドゲーム』をモチーフにした『栄光、終焉そして終演/End Game』を発表した。http://www.damianoyurkiewich.com/。

(2020年3月2日公開)

○ラウンドテーブル:21世紀のサミュエル・ベケット 金氏徹平+多木陽介+藤田康城+森山直人