Special Talk

ニコラ・ブリオーとの会話

浅田 彰+⼩崎哲哉+島袋道浩+都留ドゥヴォー恵美里

島袋道浩 昨年の9月、パリでニコラ・ブリオーに久しぶりに会った。ニコラとは僕が1998年にパリのギャラリー、エール・ド・パリで作品の発表を始めた頃に出会い、その最初の個展からほぼ毎回、展覧会を見に来てくれていると思う。時には共通の友人の家で一緒に食事をしたり。 様々な展覧会に足を運び、いろんなアーティストたちと膝を突き合わせて座り親密に話をする彼の姿は、世の人たちが彼のことを呼ぶ理論家や評論家と言うよりも、そして彼自身が自分のことを呼ぶキュレーターと言うよりも人類学者やフィールドワーカーという方が僕にはぴったりとする。本来、キュレーターの姿とはそういうものなのだろう。そしてニコラは彼自身の展覧会を作り、作品を見つめ、アーティストに寄り添いながら彼自身の言葉を紡ぎあげていく。ニコラ自身、考えるために展覧会をキュレーションすることが必要と話してくれたことがある。2014年にニコラのキュレーションする台北ビエンナーレに出品を依頼された時には「僕を驚かせてくれ」とだけ言われたことをよく覚えている。そして僕は生きたリクガメの作品「カメ先生」を出品することにした。 そんなニコラから相談を受けた。「11月に京都のアートフェア、Art Collaboration Kyotoからトークに呼ばれているのだけど、他に何かできないかな?」京都に来るのなら浅田さんと小崎さんにニコラを紹介したいとすぐに思い、それでトーク・イヴェントができたら絶対に面白いものになるはずと思った。残念ながらスケジュールが合わず、パブリックな形では実現しなかったものの、一緒にディナーをすることになった。食事の場所を選ぶために「何か食べられないものは?」と聞くと「なんでも食べられる。まだ食べたことのないものでも!」という答えが帰って来たので、僕は僕の住む沖縄から海ぶどうやジーマミ豆腐なんかを前菜に用意した。そしてそのディナーの前に少しの時間だったけれど対談が実現した。ニコラ、浅田さん、小崎さんとの対談は思っていた通り濃密で興味深く、そこに居合わせられたことはとても幸せだった。

「ドクメンタ15はミススペリングだらけだった」 小崎 2022年のドクメンタについて聞かせてください。芸術監督のルアンルパが反ユダヤ主義だと非難されたときに、ブリオーさんはツイッターで彼らを擁護しました。ルアンルパはブリオーさんが提唱した関係性のアートに強く影響されているわけですが、それはさておき、どのように感じたのか、率直なご意見を伺いたい。

ブリオー ちょっとおかしな話ですが、私がルアンルパへの非難に反応したのは、オープニングのあとの8月に実際にドクメンタ15(以下「d15」)を観る前のことでした。いちばん感じたのは単調さです。映画を撮るとしたら、同じ種類の場面を全編にわたって積み重ねることはしない。そして映画にたとえるなら、今回のd15は非常に単調な風景をゆっくりと移動撮影したようなものでしょう。最初は素晴らしく、活気に満ちていると思いました。でも30分も経つと、別種の風景を見る必要があると考えはじめたんです。逆のアングルとか、カウンターショットとか。だけどカウンターショットはなくて、キュレーターたちが選んだ場面の外には何も存在しないかのようだった。これは閉所恐怖症的です……。だから、d15の問題はキュレーションの問題だと思います。そして、それが複合的にではなく一方的に打ち出されるだけだったので、参加したコレクティブはすべてがよく似ていて、同じ方向を向いて活動しているように見えた。類似の経験の積み重ねはある種の退屈さを生み出します。キュレーションの文法という観点から見るとミススペリングだらけだった。これがd15に対する私の主な批判です。

ドクメンタ15(以下「d15」): Gudskulによる展示風景@Fridericianum

ブリオー いえ、観ていません。

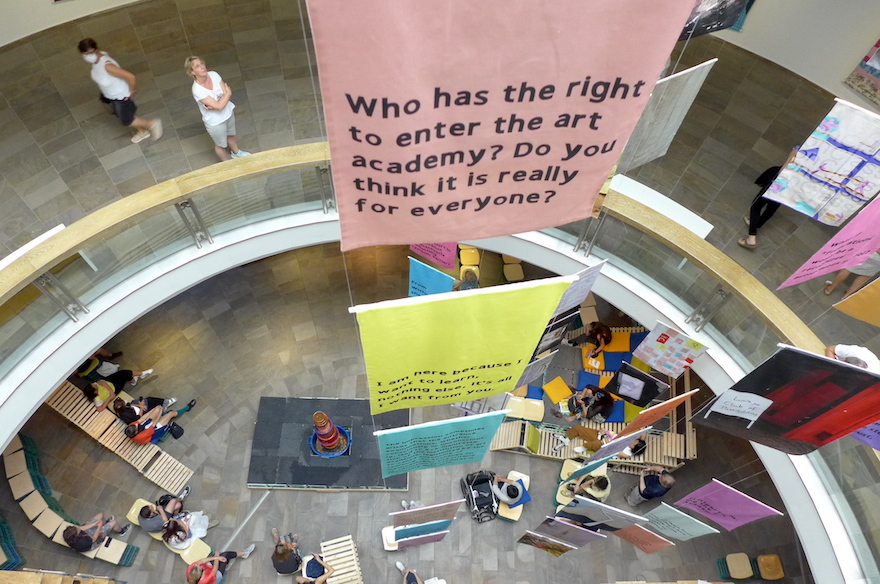

d15: *foundationClass*collectiveによる展示風景@Fridericianum

ブリオー だいぶ違うでしょうね。

小崎 ええ、とても違います。表面的に似ている点はありますが、実際にはまったく異なっている。そこで私は、両者をマルセル・デュシャンの有名な質問との距離で比較してみたんです。その質問とは……

ブリオー&小崎 「『アートの』ではない作品をつくることは可能か?」

ブリオー とても面白い。d15にはプロフェッショナルなアーティストではない参加者が明らかに多く、発表のためのコード(作法)を弁えていなかった。自分たちの考えを明確に述べ、自分たちの活動を形にして見せるための方法を知らなかったんです。

島袋 子供みたいに叫ぶだけで。

d15: Baan Noorg Collaborative Arts and Cultureによる展示風景@documenta Halle

d15: Taring Padiによる展示風景@Hallenbad Ost

小崎 あるいは編集ミス。

ブリオー 編集ミス。それはいい!

浅田 たとえば岡山文化交流には「関係性のアート」に属する作品やワークショップが含まれています。旧内山下小学校の校庭に野外レストランがあって、地元の名物を取り入れたリクリットのカレーを食べられる。その校庭に張った芝生には「僕らは同じ空のもと夢をみているのだろうか」と書いてある……。

島袋 クエスチョン・マークなしで。

©2022 Okayama Art Summit Executive committee

ブリオー d15全体よりも多くの詩情があったように思えますね。

OAS2022: Untitled Band (Shun Owada and friends) performing on Rirkrit Tiravanija’s Untitled 2017(Oil Drum Stage), 2017. In the background is Sone’s Amusement Romana, 2002

小崎 本当に。まったく違う形で。

OAS2022: Ryoji Ikeda, data.flux [LED version], 2021

Courtesy of the artist and TARO NASU

©2022 Okayama Art Summit Executive committee

Photo: Yasushi Ichikawa

ブリオー そう、異質性。「他者はどこにいるのか」そして「私は誰か」。展覧会の「他者」としての私とは誰か。というのもd15では、鑑賞者はある時点で自分が排除されているように感じがちだからです。この展覧会の規則体系がある種の「他者」を生成するんですが、それは実際には「他者の反転」でしかない。つまり西洋の白人男性のことです。「曲がった棒を元に戻すには逆方向に倍ぐらい曲げなければならない」というレーニンの言葉のようなものですね。

浅田 バランスを取るために。

ブリオー そう、バランスを取るために。そして、われわれは現時点でこの地点に至っているわけですが、それはまあいい。でも、このような先験的な排除は、最終的にはおよそ生産的とは言えないものでしょうね。もっとましな地点に到達するには、別の線引きをして同様の分断を行うのではなく、ゼロから始めて包摂的な空間を築くべきです。そのほうがずっと生産的だと思うし、だからこそ「包摂」という言葉は複数形にしたい。間違いなく、さまざまな包摂がありうるからです。

OAS2022: Shimabuku, Swan Gose to the Sea, 2012&2014

Courtesy of the artist

Collection of Ishikawa Foundation, Okayama, Japan

©2022 Okayama Art Summit Executive committee

Photo: Yasushi Ichikawa

OAS2022: Haegue Yang, Sonic Cosmic RopeーGold Dodecagon Straight Weave, 2022

Courtesy of the artist and Kukje Gallery

With a general contribution from Kukje Gallery

Supported by Okayama Orient Museum

©2022 Okayama Art Summit Executive committee

Photo: Yasushi Ichikawa

ブリオー そうか。彼女も参加していたんですね。

浅田 そのような異質性こそ面白いのですが、d15はノイズと不協和音に満ちているようでいてむしろ単調だった……。

ブリオー d15は不協和音ではなく、むしろ非常に凝り固まったプレゼンテーション制度でした。ペンギン・カフェ・オーケストラみたいなものですね。80年代に出てきたバンドで、主に演奏ができないメンバーで構成されていた。だから、酷いものだったけれど非常に刺激的でもあったんです。それがd15。ペンギン・ドクメンタ(笑)。

浅田 ペンギン・カフェ・オーケストラはブライアン・イーノのオブスキュア・レーベルで紹介されましたが、並んで紹介されたギャヴィン・ブライヤーズのやっていたポーツマス・シンフォニアももうひとつの例でしょう。日本なら高橋悠治の水牛楽団ですね。高橋は前衛音楽の作曲家かつピアニストで、ブーレーズやクセナキスの超複雑な作品を初演したりもした。それがマオイストになり、他の素人たちに交じって素人のように演奏するようになった。ぼくも如月小春の台本に基づく彼のパフォーマンスに出たことがあるけれど、世界最高のサティ弾きの一人である高橋が「自分が弾いても面白くないからお前が弾け」というのでサティを弾かされて大恥をかいたことがある。しかしまあ、それはすでに制度化された前衛音楽からの素晴らしい解放でした。でも、それを何十年も続けることはできない。そうするとやはりどうしても単調になってしまうんです。

ブリオー 単調さは敵であり、「思考」は差異から生成されると思います。差異が存在しなければ、エネルギーが生み出されない。グローバリゼーションのために諸文化間の差異が減少しつつありますが、内側から差異を再創造するにはどうすればよいのか。だから私が思うには、個々人の差異に可能性があるかもしれないのですが、それは非常に異なる文化圏がつくり出すものと同種のエネルギーではないんです。

浅田 ジル・ドゥルーズは「個別/一般」と「特異/普遍」を区別しました。AとBは違うけれど、その差異はアルファベット、あるいは一般的分類体系の一部でしかない。ドゥルーズにとって、真の差異はそのような体系を突き破る特異点の間に見いだされるんですね。ブリオーさんが「関係性のアート」や「関係性の美学」を提起したとき、それは特異点の間の関係にかかわるものだった……。

ブリオー もちろんです。

浅田 たとえばリクリットや島袋は一般的な「関係性のアート」の個別例ではない。島袋が日本語を話すとしても、彼の日本語は特異であり、彼固有の方言です。リクリットの場合も同様でしょう。むろん、私はアーティストの個人崇拝に戻ろうというのではない。それでも島袋は特異であり、リクリットは特異であり、だからこそ彼らはアーティストなんです。いま「関係性のア―ト」が主流になってくるにつれ、それらのいくつかは特異性を失い一般的になってしまうんですね。

ブリオー でも、ある言語を特異な方法で学ぶのだとしたら、それはその言語、文法、歴史を知っているからでしょう。知らなければそれと戯れることはできない。これもd15の問題です。君が用いる形式の歴史はどのようなものか。アーティストたちが手がかりをまったく持っていなければ、それは問題です。すでに行われたものをもう一度やることになってしまい、もっと先には進めないから。で、この種の自発的な操作は、ある種の単調な状況に向かってしまうんです。

「星座は往々にして混乱を伴うんです」 浅田 ある学生が小崎さんに「なぜいまだにデュシャンを研究しなければいけないのか」と聞いた。もちろんわれわれはデュシャンを研究しなければならない。さもなければ、知らず知らず彼のジェスチュアのひとつをはるかに粗野な形で繰り返すことになってしまうでしょう。われわれはデュシャンを含むモダニズムやポストモダニズムのアーティストたちによってすべてが試みられてしまった地点から出発し、何か違うもの、特異なものを生み出さなければなりません。逆に、文化的健忘症は不可避的に単調な反復につながってしまうでしょう。

小崎 日本のアートファンにとっては不幸なことに、デュシャンとその専門家の死後、彼について語られることがほとんどなくなってしまいました。生前には、瀧口修造と東野芳明という少なくともふたりの友人/批評家がいて、デュシャンの言動や、海外批評家のデュシャン論をリアルタイムに紹介することに努めていた。だから60年代まで、さらには1968年の没後も、1977年にポンピドゥー・センターが開館記念展でデュシャンを取り上げるころまでは大丈夫でした。ところが1979年に瀧口が死去し、1990年に東野が脳梗塞で入院すると、デュシャンについての議論も出版物も激減する。日本語版の『マルセル・デュシャン全著作』の刊行は1995年、カルヴィン・トムキンズによる伝記『マルセル・デュシャン』は2003年、平芳幸浩がキュレーションした『マルセル・デュシャンと20世紀美術』展の開催が2004年。これでほぼすべてです。それ以降は、2017年に「泉」作成100年記念の展覧会がいくつか開催されたくらい。

ブリオー ちょうど、フランクフルトのデュシャン展を観てきたところです。

小崎 私も観ました。

浅田 ただ、小崎さんの言うように一時的にデュシャンへの関心が薄れたこともあったとして、日本人はつねにモダンアート、ポストモダンアート、等々の歴史を常に意識してきました。現在のアジア、特に中国における大問題は、プレモダン、モダン、ポストモダン、何もかもが同時に押し寄せてきて、歴史観がほとんど欠如していることです。何を選んでもいい、何をやってもいい。だからといって自由になれるわけではない。方向が失われたとき、前進することはとても難しくなります。

ブリオー 時間についての方向性は、ここ30年で変わったと思います。以前は誰もが進歩という考えに蝕まれていた。すなわち、時間はある1点から別の1点に矢のように進んでいく、と。いまわれわれは正反対の何か、星座という考えに移動しています。実際、いまやあらゆるものが、あらゆるところから、あらゆるときに手に入れられる。

島袋 でも、あらゆるものが既成の型にはまったものでは?

ブリオー [質問には答えず]それに相当するものは何か。それは星座、目に見える宇宙です。星を見ればそれが手に入る。百万年前に消え失せた星々だけれど、まだ輝いている。同じ映像の中にさまざまな種類の時間帯がある。これがおおよそのところわれわれの文化のメタファーです。インターネットをベースにした文化ですが、それは星座にほかならない。しかし結局は、あるタイプのレストランのようなことになる。座席に着いて、ピザでもハンバーガーでも、懐石料理でも……。

浅田 中国料理でも、イタリア料理でも……。

ブリオー そのとおり。おかしな話でしょう。これが星座システムの限界です。

浅田 星座というメタファーはヴァルター・ベンヤミンを想起させます。

ブリオー もちろん。

浅田 星座に属する星々は同じ球面上にあるわけではない。それらの光は違う距離から、しがたって違う時代から、いまここに届いている。

ブリオー しかしいまや、われわれは星座を否定的に見ています。少なくとも、生産的でアイディアを生み出すものとは思えない。

浅田 ある意味で星座は空間的・時間的な深みを失い、フラットになってしまった。

ブリオー 星座は往々にして混乱を伴うんです。

ベンヤミンに関するもうひとつの重要な点は、アート作品の概念をアウラの概念とともに指標化したことです。曰く、何かが遠くで1回だけ出現することからアウラが生まれる。それをわれわれは失ってしまいました。私は現代的な時空間を「ラーセン効果」によって構築されたものとして記述できないかと考えています。フィードバック効果と呼んでもいいんですが、音楽において2種類の音響放射が近すぎる場合に生じる現象です。つまり、グローバルな空間は縮小し、狭小になりつつある。たとえば、野生動物には生息できる空間がこれ以上なく、人間は彼らにどんどん接近しています。何もかもが近づき続けているんです。これが、私が視覚的ラーセン効果と呼ぶものの起源であり、耳障りな音と耳障りなノイズを生み出していて、現代アートやこの時代の視覚文化に頻発しています。距離の欠如、距離の消滅です。

浅田 それが問題なのは、さまざまなものが本当に近くにあるわけではなく、小さなスマートフォンのディスプレーの中で近く見えているだけだ、という事情にもよるでしょう。それらはまったく別の文脈に属するのかもしれない、しかしディスプレー上で単に並列されたイメージには文脈がない。

「Connect-I-cut(接続せよ-私は-切断する)」 ブリオー とはいえデュシャンに話を戻すなら、彼の先見性の強みのひとつも距離という概念から来ています。彼はフランス人でしたがニューヨークに住んでいた。これは彼にとってとてつもなく重要なことで、[ヨーロッパとアメリカという]ふたつの世界を理解するための土台となるものでした。それは距離によって可能になったんです。

小崎 そうですね。

ブリオー 目と鼻の先に映像があったら何も見えない。特に私のように老眼が進んでいると……(笑)。距離があれば、思考のための新しい空間が生み出されます。距離を置く術を知らなければ、たとえば輸入は不可能。でもデュシャンは、遠方からアートにかかわる多くのものを輸入しました。距離がなくて、常にあらゆるものが入手可能なら、どうやって新しい思考の空間をつくって掘り下げられるのか。これは今日われわれが自問しうる本質的な質問です。最初の芸術家はやはり、どこか別の場所からやって来た人だったかも知れない。西洋文化においては、交易商人はまずはそうやって嫌われたものです。だって彼らは遠くから、外国から来たのだから。見知らぬ者であり、よそ者であり、異人だったんです。

小崎 だから彼らは地元の人々と直接会うことができず、地面や砂浜に宝物を置いた。

浅田 そして、相手がその宝物と交換すべき等価物としていかなる宝物を持ってくるかを遠くから見ている。いわゆる沈黙交易ですね。

ブリオー では、彼らの仕事とは何か。ある場所から何かを持ち出し、別の場所にそれを持っていく。それが新石器時代に生まれた交易商人のありようです。デュシャンは何をしたか。ある品物をある場所、すなわちパリのBHV百貨店から持ち出し、それをギャラリーに展示した。まったく同じことでしょう。ただし、遠方から来る必要が、距離が必要です。そうでなければ魔術も、関心や利益も生じない。すでにある物をもらっても、面白くもないし得にもならないから。

都留ドゥヴォー いまの話はたぶん、ブリオーさんが昨日Art Collaboration Kyotoで話していたアプロプリエーション(流用、盗用)にも関連するのではありませんか。

ブリオー そうですね。

都留ドゥヴォー アプロプリエーションなくしてアートも文化もない、と話されていました。

ブリオー そう。アプロプリエーションが適当な用語でないことにも触れました。アプロプリエーションはプロパティー(所有物、財産)[の横領]を意味しますが、私が思う文化は「使用」に基づいています。われわれはどこか別の場所から来た物を使う。でも、それらを所有することはないんです。

小崎 最後の質問です。孤独についてはどう考えますか。昨今では、多くの人が会ったり接続したりすることに重きを置いているようです。他方、デュシャンのようなアーティストはひとりでいることを好みました。何かを創造したいと欲するのであれば、どんなアーティストにとっても孤独は必須だと思うんですが。

ブリオー 孤独が関係性と矛盾するとは思いません。ある意味でそれを補足するものだと思います。ジョルジュ・バタイユの言葉が思い浮かんだんですが……、フランス語で言うほうがいいんでしょうが、まあ……。程度の差こそあれ、ひとりで世界に向き合って熟考するのは至難の業でしょう。ひとりでいる限り、自己中心的になるからです。誰かと一緒であれば対話が始まり、中心が移動して、世界を見て理解できるようになる。つまり、ひとりで世界について考えるのは不可能なのです。けれどもそれと同時に距離を取る必要があります。そして私が思うに、距離を取ることはひとりでいることを意味しない。距離を取りながら他者とともにあることは可能なんです。どちらかと言えば、こういう良き孤独が私の好みですね。

浅田 有名な話だけれど、ジル・ドゥルーズは「哲学はコミュニケーションとは何の関係もない、哲学はクリエーションなのだ」と言った。とはいえ、それは彼が孤立していたということではない。

ブリオー まさに。私はこの件に関しては完全にドゥルーズ主義者です。

浅田 むしろ、ドゥルーズは孤独ではなく、フェリックス・ガタリとともに何冊か本を書いてさえいる。私は彼らの関係、そして彼らの関係概念は、『アンチ・オイディプス』の中の一語に象徴されると思います。「Connecticut(コネチカット)」=「Connect-I-cut(接続せよ-私は-切断する)」です。接続されているとき、接続を断たねばならないと思う。それは、しかし、接続されているからにほかならない。逆もまた真……。

ブリオー 確かに。連続と非連続でもありますね。

浅田 というわけで、われわれの会話を切断してレストランに向かう潮時でしょう。どうもありがとうございました。

1965年生まれ。キュレーター、ライター。国際キュレトリアル集団Radicantsの創設者。2016年にラ・パナセ・アートセンター、モンペリエ高等美術学校、モンペリエ現代美術館という3機関を統合した「モンペリエ・コンタンポラン(MoCo)」を創設し、2021年までディレクターを務める。2011年から2015年まではパリ国立高等美術学校の学長、2010年から2011年まではフランス文化省の研究部門統括、2007年から2010年まではテート・ブリテン(ロンドン)のグルバンキアン現代アート・キュレーターおよびヴィクトル・ピンチュク財団(キーフ)の設立アドバイザー、1999年から2006年までは自身が設立したパレ・ド・トーキョー(パリ)の共同ディレクターを担当した。

近年キュレーションした展覧会は『Planet B. Climate change and the new sublime』(Palazzo Bollani、ヴェネツィア、2022)、『The 7th Continent』(イスタンブール・ビエンナーレ、2019)、『Crash Test』(La Panacée、モンペリエ、2018)、『Back to Mulholland Drive』(La Panacée、2017)、『Wirikuta』(MECA Aguascalientes, メキシコ、2016)、『The Great Acceleration. Art in the Anthropocene』(台北ビエンナーレ、2014)、『The Angel of History』(Palais des Beaux-Arts、パリ、2013)、『Monodrome』(アテネ・ビエンナーレ、2011)、『Altermodern』(テート・トリエンナーレ、ロンドン、2009)など。著書に『The Exform』(2016)、『Radicant』(2009。邦訳は『ラディカント』)、『Postproduction』(2002)、『Formes de vie: L’art moderne et l’invention de soi』(1999)、『Relational Aesthetics』(1998)などがある。

あさだ・あきら(批評家/ICA京都所長)

おざき・てつや(ジャーナリスト/Realkyoto Forum 編集⻑)

しまぶく・みちひろ(アーティスト)

つる=ドゥヴォー・エミリ(美術史研究者/ICA京都プログラム・オフィサー)

この会話は、2023年11月20日に京都で行われた。

ポートレート:小崎哲哉(@ACK)、島袋道浩(トーク)

展覧会写真:小崎哲哉+吉田裕子+市川靖史

録音起こし:都留ドゥヴォー恵美里

英文和訳:浅田 彰+小崎哲哉