追悼シンポジウム

坂本龍一の京都【第1部】

浅田 彰+高谷史郎+ルシール・レイボーズ+仲西祐介+岡田暁生+岡田加津子+名和晃平+原摩利彦+嘉戸 浩+ウスビ・サコ

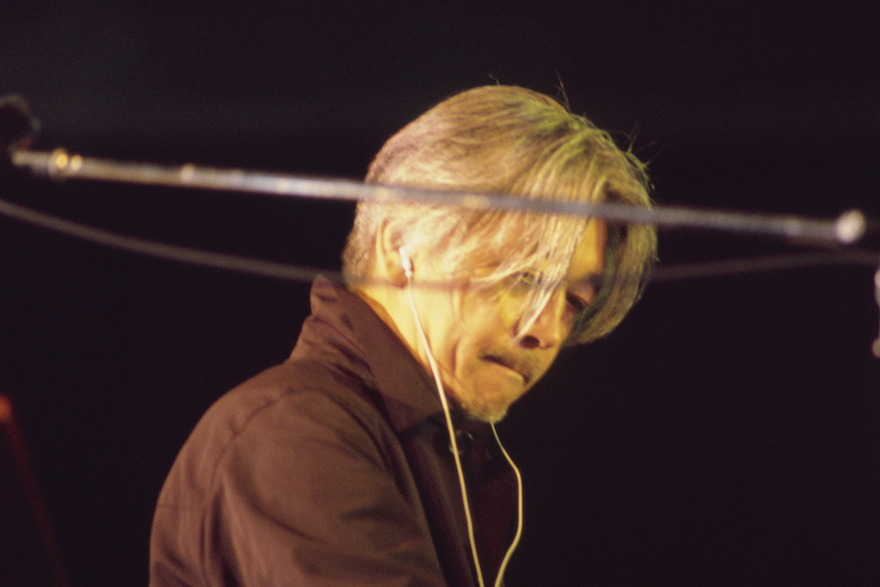

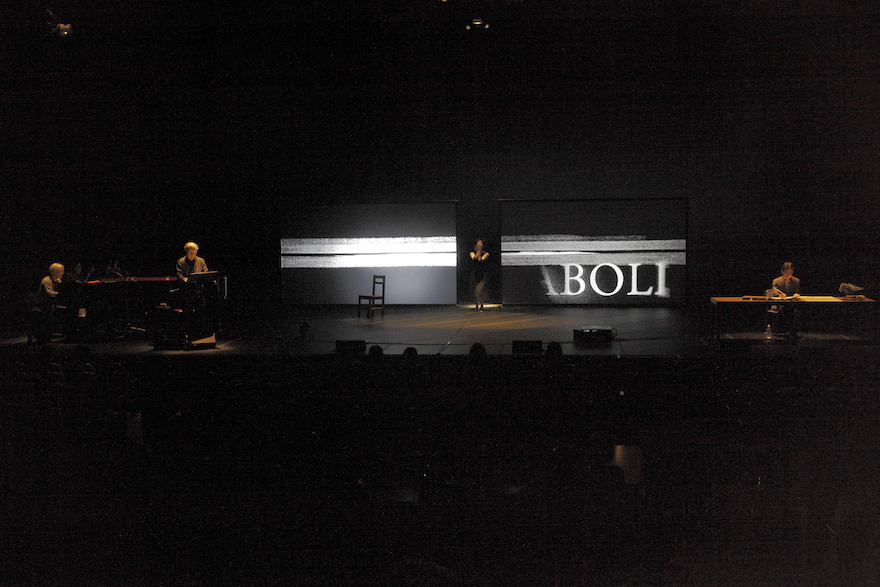

Photo by Shiro Takatani

浅田 彰(批評家/ICA京都所長/京都芸術大学大学院教授)

高谷 史郎(アーティスト)

コメンテーター(出演順):

ルシール・レイボーズ(KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 共同創設者/共同ディレクター)

仲西 祐介(KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 共同創設者/共同ディレクター)

岡田 暁生(音楽学者/京都大学人文科學研究所教授)

岡田 加津子(作曲家/京都市立芸術大学教授)

名和 晃平(彫刻家/京都芸術大学大学院教授)

原 摩利彦(音楽家)

嘉戸 浩(唐紙職人/かみ添店主)

ウスビ・サコ(空間人類学者/京都精華大学アフリカ・アジア現代文化研究センター長)

司会:

小崎 哲哉(ICA京都『REALKYOTO FORUM』編集長/京都芸術大学大学院教授)

採録・構成:

編集部

——————————–

【第1部】 司会(小崎) 皆さんご存じの通り、今年[2023年]の3月28日に坂本龍一さんが亡くなりました。71歳でしたから、やはり早すぎた死と呼んでいいのではないかと思います。あれだけ領域横断的に活躍された方ですから、いまでも世界各地でさまざまな追悼の催しが続いていますが、実は京都とも浅からぬご縁がありました。そこで本日は、この京都の地にあって坂本さんと親しく交際していた、批評家でICA京都所長の浅田彰さんとアーティストの高谷史郎さんをメインの対話者として、坂本さんの活動について話していただきます。さらに、やはり京都で、坂本さんといろいろな形で関わられた8名の方をお呼びしているので、後ほどゲスト・コメンテーターとしてコメントを頂戴したいと思います。

高谷史郎氏と浅田彰ICA京都所長

写真:顧剣亨

高谷史郎さんは、浅田さんが坂本さんと初めて会った1984年に、京都市立芸術大学の仲間と一緒にダムタイプというアーティスト・コレクティブを結成されました。以来ダムタイプの活動を続けるかたわら、写真、映像、パフォーマンスなどご自分の創作も行っています。坂本さんとのコラボレーションも非常に多く、それは今日の対話で明らかにされることでしょう。昨年[2022年]ダムタイプは、現代アート最高峰のフェスティバルといわれるヴェネツィア・ビエンナーレに日本代表として参加しました。ダムタイプのメンバーは流動的で、このときには坂本さんもメンバーに加わっています。

まずは、芸術家・坂本龍一の業績と意義とはどのようなものだったか、浅田さんに話していただきます。

●古典からモダン、ポストモダンへ 浅田 小崎さんが言われた通り、坂本龍一が亡くなったあと、国境を越えジャンルの壁を越えて、実に多くの人が追悼の念や思い出を発信しています。僕も1984年からの長い付き合いで、彼のことはだいたい知っているような気がしていたけれど、実は自分の知らなかった多種多様な面があるとわかってきました。その中には京都との関係で見えてくるものもあるでしょう。今日はそういう話をしつつ、最終的にはもうひとつ大きな坂本龍一像が描ければいいのではないかと思います。

坂本龍一とはいかなる存在だったか。もちろん皆さんにとって一人ひとりの坂本龍一像があると思いますが、ある程度、共通の出発点になるような情報を話しておきましょう。特に日本のマス・メディアの報道だと、だいたい78年に結成されたイエロー・マジック・オーケストラ(YMO)から始めるんですね。実はその前に遡っておかないと、坂本龍一の真の全体像は見えてこないでしょう。

坂本龍一は1952年生まれ。お父さんは埴谷雄高や三島由紀夫といった伝説的な文学者を担当してきた文芸編集者で、お母さんは帽子のデザインなどを手がけていた。戦後文化の香りに満ちた家庭で育てられたわけです。ドビュッシーなどのフランス音楽に親しみ、前衛の実験を経てテクノ・ポップに転ずるのだけれど、実はその前に、バッハ、ベートーヴェン、ブラームスの3Bを代表とするドイツ&オーストリア系のクラシック音楽の基礎が彼の血肉としてあった。それらをピアノで弾くとともに、楽曲の分析や作曲の手法を徹底的に学んでいた。坂本龍一は大人になってからも勉強が好きで、クラシックのみならず民族音楽からポップスまで全部含めて音楽を勉強し直そうと、『スコラ』(英語なら「スクール」)というタイトルでCDブックやTVプログラムのシリーズをやることになり、僕もかなりの部分で一緒に勉強させてもらったんですが、推薦盤の演奏者を選ぶ際でも、指揮者のカラヤンや歌手のフィッシャー=ディースカウはすでに戦後文化の中で通俗化しているということなのか、戦前からの大指揮者フルトヴェングラーとか、歌手のヴンダーリッヒとか、そういう本当のオーソドキシーを選ぶ。ドビュッシーの弦楽四重奏曲でも、ラサール弦楽四重奏団などの録音ではなく、子供のとき最初に聴いたブダペスト弦楽四重奏団の録音を選ぶ。そういう意味で、教養においても趣味においても文字通り古典的なクラシック音楽の土台があったということは強調しておく必要があります。

その延長線上で、ドイツ語圏のシェーンベルク、フランスのドビュッシー、あるいはロシアのストラヴィンスキーやハンガリーのバルトークといった人たちが近代音楽を展開する。さらに、メシアンを経てブーレーズ、シュトックハウゼン、ノーノ、はたまたケージといった前衛の旗手たちが、戦後の現代音楽を展開していく。ドビュッシーで音楽に目覚めたという坂本龍一は、そうした近現代音楽をつぶさにフォローしていきます。日本で言えば、実験工房から出発し、日本の前衛音楽を代表する作曲家として世界中で最もよく演奏されると同時に、映画やTVの音楽でも知られる武満徹という先駆者がいました。

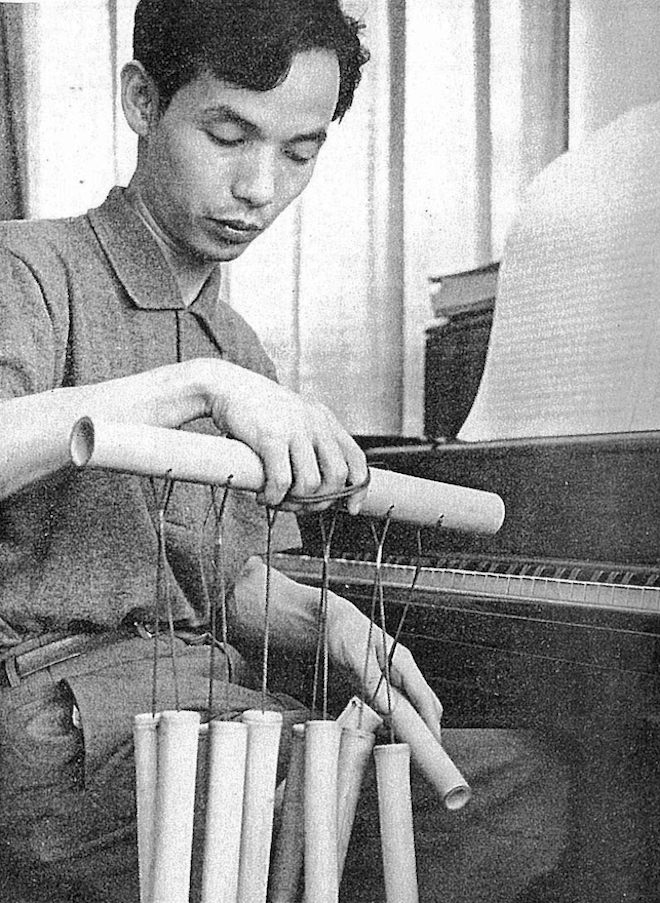

武満徹(『藝術新潮』1961年7月号)

大阪万博鉄鋼館(CD『スペース・シアター:EXPO ’70鉄鋼館の記録』より)

ヤニス・クセナキス 1975 (CC-BY-2.5)

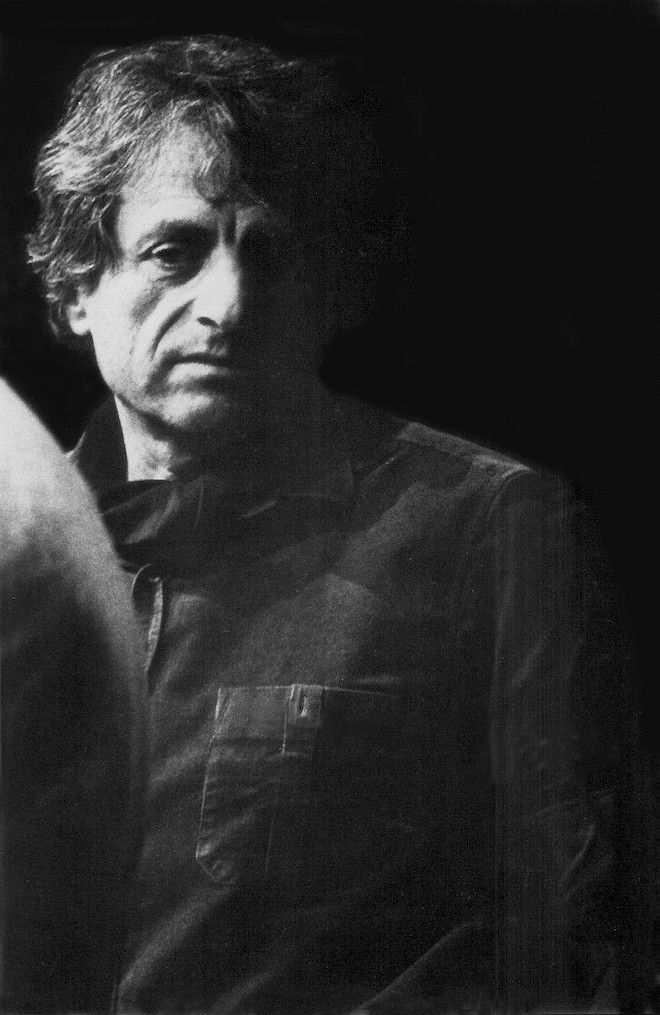

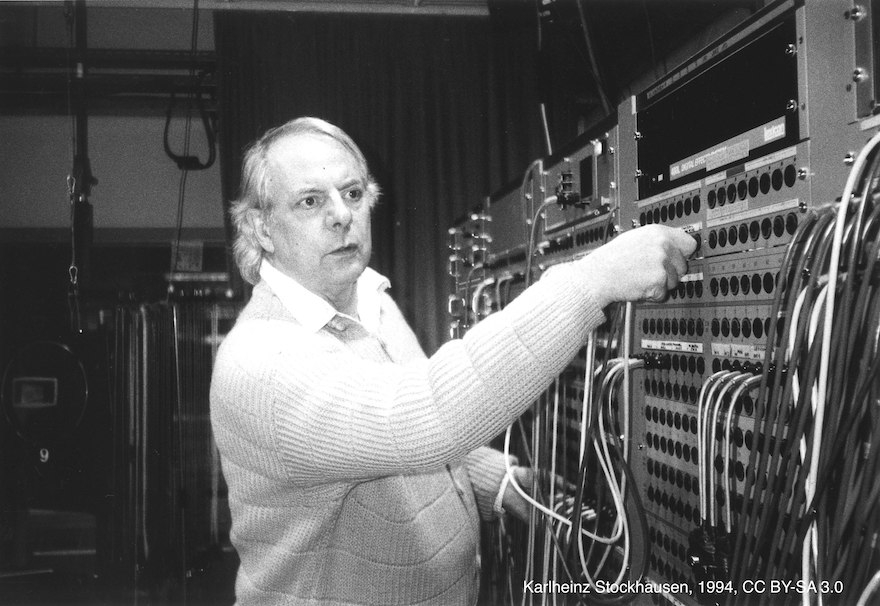

カールハインツ・シュトックハウゼン(CC BY-SA 3.0)

大阪万博ドイツ館のシュトックハウゼン(©Karl-Heinz Stockhausen, Fritz Bornemann)

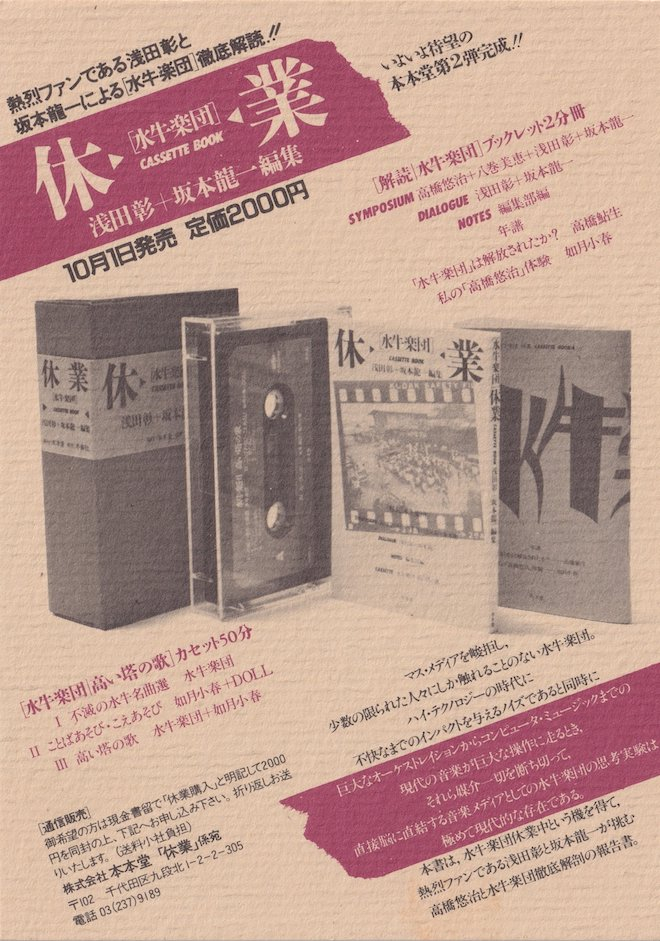

水牛楽団「休業」(1984)

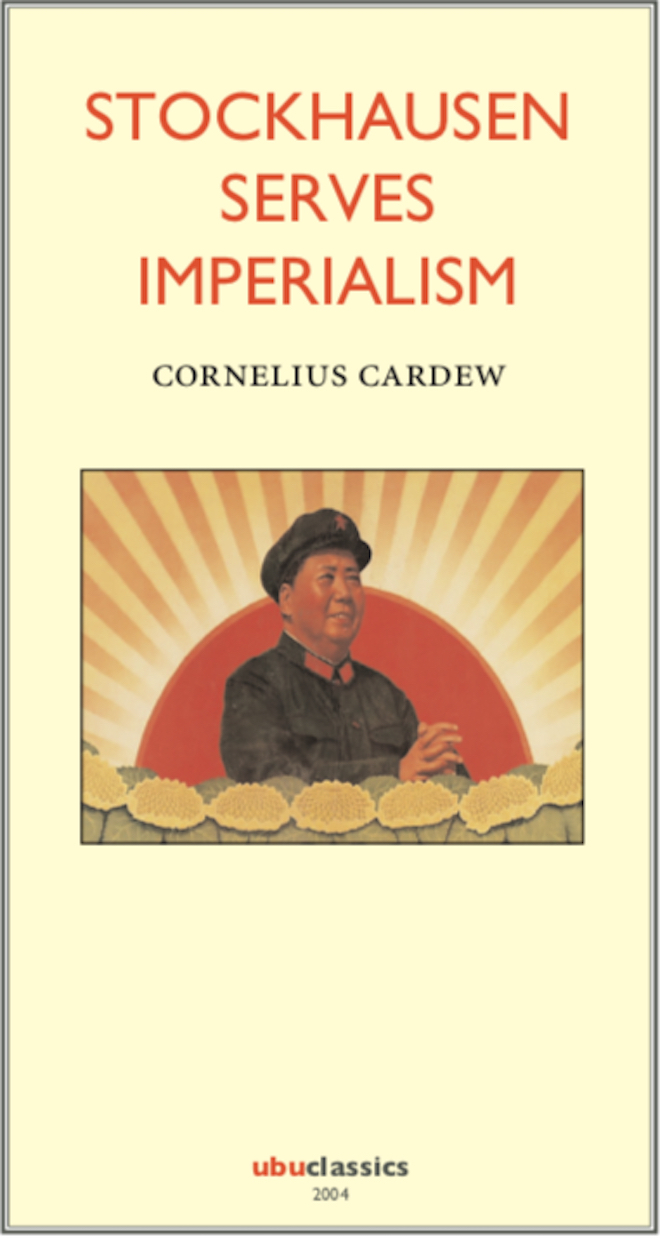

コーネリアス・カーデュー『Stockhausen Serves Imperialism』(1974)

坂本龍一は驚くべきことに10代のはじめにもうピアニストとしての高橋悠治のコンサートを聴きに行っているので、武満や高橋の姿を憧れをもって見ていたかもしれない。しかし、高橋の世代が前衛を突き抜けるところまで行ったあと、自分も同じことを繰り返すわけにはいかない。実はドイツでシュトックハウゼンに学んでいたホルガー・シューカイらも似た状況に置かれていました。そこで彼らはロックにスピン・アウトしてカンというバンドをつくり、カンと近いところにいた人たちがクラフトヴェルク(発電所:英語読みではクラフトワーク)というバンドをつくる。クラフトワークは電子音響を使うのだけれど、シュトックハウゼンのような複雑にして難解な前衛音楽をやるのではなく、すごくわかりやすいキャッチーなフレーズを延々と機械的に反復する。ドレミファソラシドというような音階やドミソというような和声、あるいは四拍子や三拍子というような決まり切ったリズムを捨てて先鋭化・複雑化してきた前衛音楽とはまるで正反対の音楽です。これがテクノで、その影響を受けたYMOの音楽はテクノ・ポップと呼ばれるようになりました。

実はドイツでももちろんロックが流行るんですが、英米圏の人々から「ロックはやっぱり英語だろう」「ドイツ人は頭でっかちで体も硬くてグルーブがない」とバカにされるわけですね。それを逆手に取ったのがクラフトワークだったとも言えるでしょう。「ああ、そうだよ、俺たちはもうロボットになっちゃってるんだから機械的な反復音楽でいいんだ」と。ちなみに、それが一般化していく途中で、ジェイムズ・ブラウンに代表される動物的グルーブが再導入され、いわばクラフトワーク+ブラウンとも言うべき音楽があらためてテクノと呼ばれることになります。

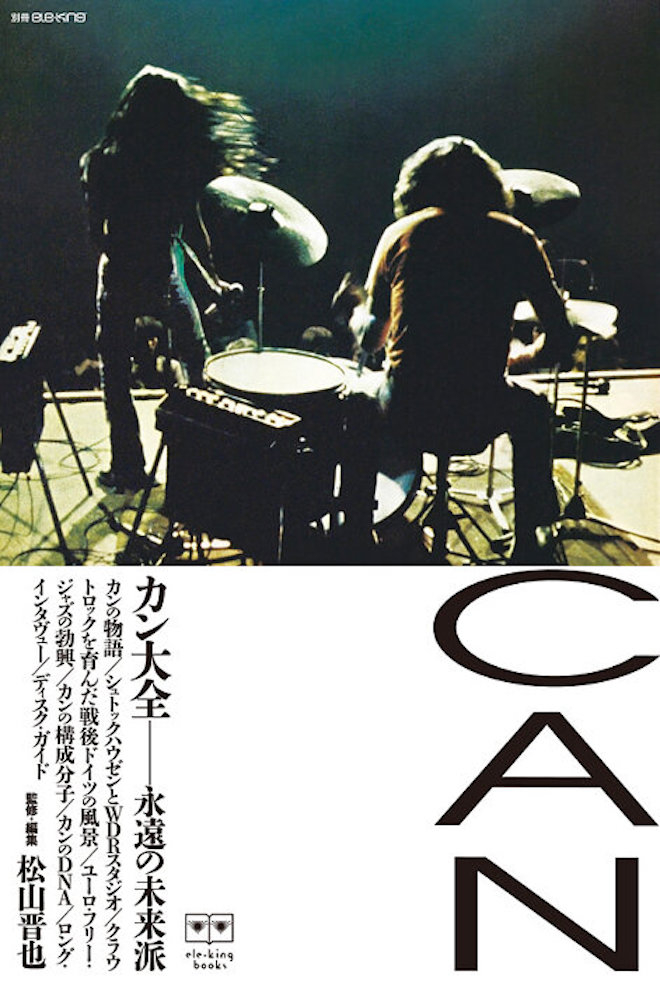

監修・編集:松山晋也『カン大全──永遠の未来派』 (2020)

クラフトワーク(1976 CC BY-SA 3.0)

『千のナイフ』(1978)

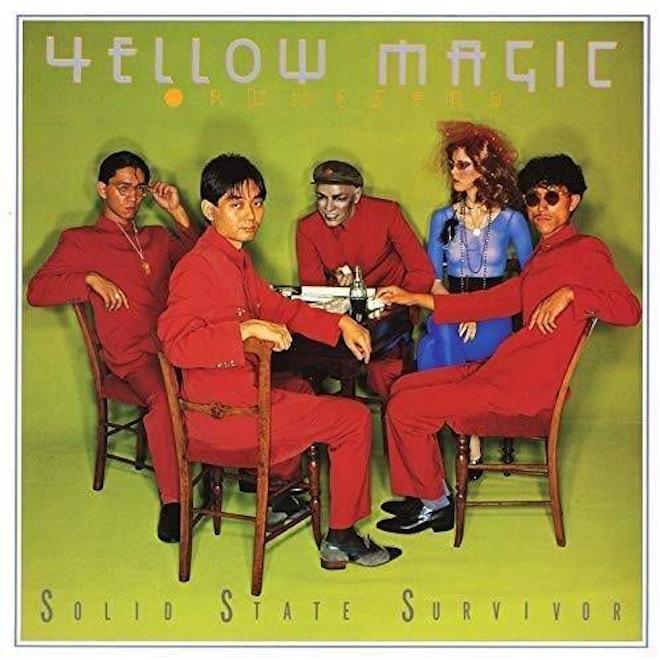

イエロー・マジック・オーケストラ『Solid State Survivor』(1979)

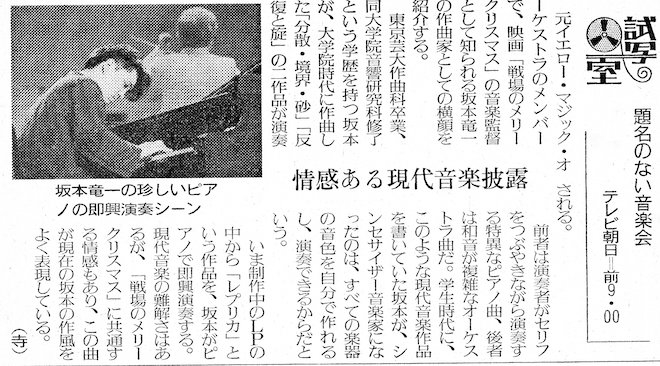

『題名のない音楽会』新聞記事(1984)

高谷 このときにはもう、スタジオ・ミュージシャンとして仕事をされていたわけですよね。

浅田 東京藝術大学に入り4年間学んだあと、大学院に入って2年間の修士課程を修了する。専門の枠を超えて小泉文夫の民族音楽の講義を聴きに行ったり、ハイレッド・センターのメンバーであるアーティスト高松次郎の講義を聴きに行ったり、いろいろ刺激を受けたようだけれど、決まり切った講義は適当に付き合うだけにして、アルバイトみたいな感じで友部正人らのレコーディングに付き合いはじめる。その後、細野晴臣に誘われ、高橋幸宏(坂本龍一の少し前に亡くなった)と3人でYMOをつくることになるわけです。「俺の歌はこれだ、俺の歌を聴け」と言って前に立って歌うのではなく、むしろ友部正人をスタジオ・ミュージシャンとして助けるとか、細野晴臣に誘われたから付き合うとか、いわば万能のアシスタントのような存在だったんじゃないでしょうか。「これは自分が本当にやるべき音楽じゃないけれど、本当にやるべき音楽なんてものがあるのかどうかわからない、とにかく頼まれたからそこそこ器用にこなしてみせるまでだよ」という多少ともシニカルな態度が透けて見えて、その意味でもポストモダンだと思います。

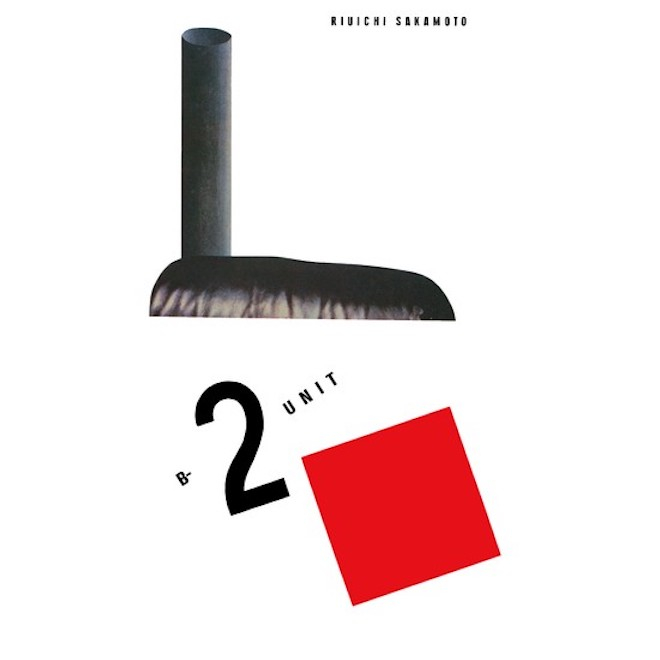

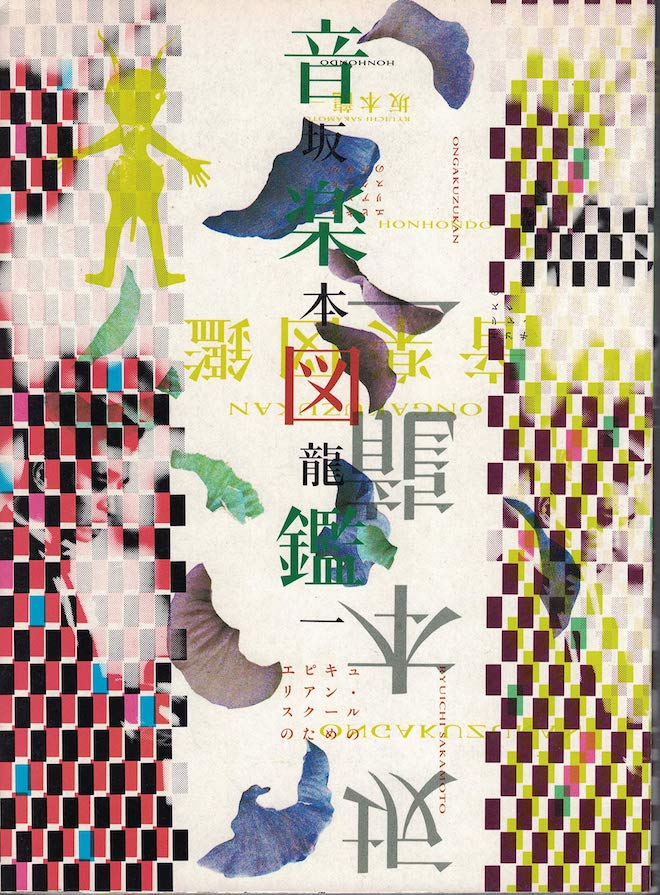

『B-2ユニット』(1980)

『音楽図鑑』(1984)

『音楽図鑑』コンセプト・ブック(1985)

「戦場のメリークリスマス」ポスター

他方、さっきご紹介にあったように、83年というのは僕が『構造と力』という最初の本を出した年で、その後に中沢新一が『チベットのモーツァルト』を出している。いわゆる構造主義・ポスト構造主義、言い換えればポストモダン思想が流行し始める時期なんですね。その中で坂本龍一と僕、細野晴臣と中沢新一が近くなるんですが、坂本龍一は中沢新一ともずっと親交があって、後に縄文文化をたどる旅に一緒に行ったりもしています。また、同じ83年には、去年の暮れに亡くなった磯崎新が、世界的にポストモダニズム建築のパラダイム(範例)のひとつとされることになる「つくばセンタービル」を竣工させます。つまり、83年ごろから日本でも急激にポストモダン・ブームが広がるわけで、僕が84年に坂本龍一と出会ったのもそういう流れの中でのことでした。

当時は西武グループ(後のセゾングループ)がポストモダン文化を強く牽引していた。例えば糸井重里の広告コピーなどが話題になる時期です。その西武百貨店の美術館でヨーゼフ・ボイスの、東京都美術館とギャルリー・ワタリ(現在のワタリウム)でナムジュン・パイク(白南準:フルクサスのアーティストでビデオ・アートの創始者のひとり)の個展が開催されます。このふたりが、まさに高橋悠治らが活躍していた日本の前衛音楽の殿堂である草月会館でパフォーマンスを行い、パイクは坂本龍一に呼ばれて、ピテカントロプス・エレクトスというクラブで、高橋悠治らのような前衛音楽家だけではなく坂本龍一、細野晴臣、立花ハジメといったポップ・ミュージシャンも交えたパフォーマンスに参加しました。これもやはりモダニズムの前衛からポストモダニズムの異種交配へという転回の典型例でしょう。ちなみに、84年はローリー・アンダーソンが初来日して京都でも公演を行った。それはまた高谷さんたち京都市立芸術大学の学生たちがダムタイプというマルチメディア・パフォーマンス・グループを創立した年でもあります。

高谷 ちょうど『音楽図鑑』のころに始めたんですね。当時は古橋悌二と山中透がメインで音楽をつくっていたんですが、あらためて聴いてみるとむちゃくちゃ影響を受けていたのがわかります。まるでコピーしたんじゃないかと思うほどで、普及しはじめていたシンセサイザーの音色やリズムをみんなが共有していた時代だったのかもしれない。スティーヴ・ライヒらのミニマル音楽にも影響されながら、パフォーマンスをつくっていたような気がします。

浅田 そう、ミニマル・ミュージックの役割も非常に大きい。ジョン・ケージが4分33秒のあいだピアニストが何もしないという白紙の音楽にまで行ってしまったあと、スティーヴ・ライヒ、フィリップ・グラス、ラ・モンテ・ヤング、いまは日本に住んでいるテリー・ライリーらが、単純な音形を機械的に反復することで別種の秩序をつくろうというミニマル・ミュージックを始める。造形美術でも、いったん真っ白なキャンバスや真っ黒なキャンバスにまで到達してしまった(ラウシェンバーグがそれまでの前衛芸術の成果を確認するがごとく自ら反復してみせたように)あと、小さな形態、あるいは棒や箱を機械的に並べるミニマル・アートが出てきた、その音楽版ですね。ただ、ミニマル・アートが美術史上はモダニズムの末期に位置づけられるのに対し、例えばライヒは録音テープをループさせたりして現実の音を取り込むようになり、有名な「ディファレント・トレインズ」あたりになるとむしろポストモダンと言った方がいいでしょう。そのライヒとクラフトワークが音楽祭の看板に並ぶというのがポストモダニズムの光景でした。

ちなみに、ミニマル・ミュージックという言葉は、マイケル・ナイマンがさっき言ったコーネリアス・カーデューの評で初めて使ったもので、ナイマンを有名にしたのはブライアン・イーノのオブスキュア・レーベルに含まれた彼の『Decay Music』(1976)でした。イーノはその延長線上でいわゆるアンビエント音楽を生み出すことになります。ただ、初期はロック・グループのロキシー・ミュージックのスターだったわけで、大きく見れば坂本龍一に対応する存在と言えるかもしれません。

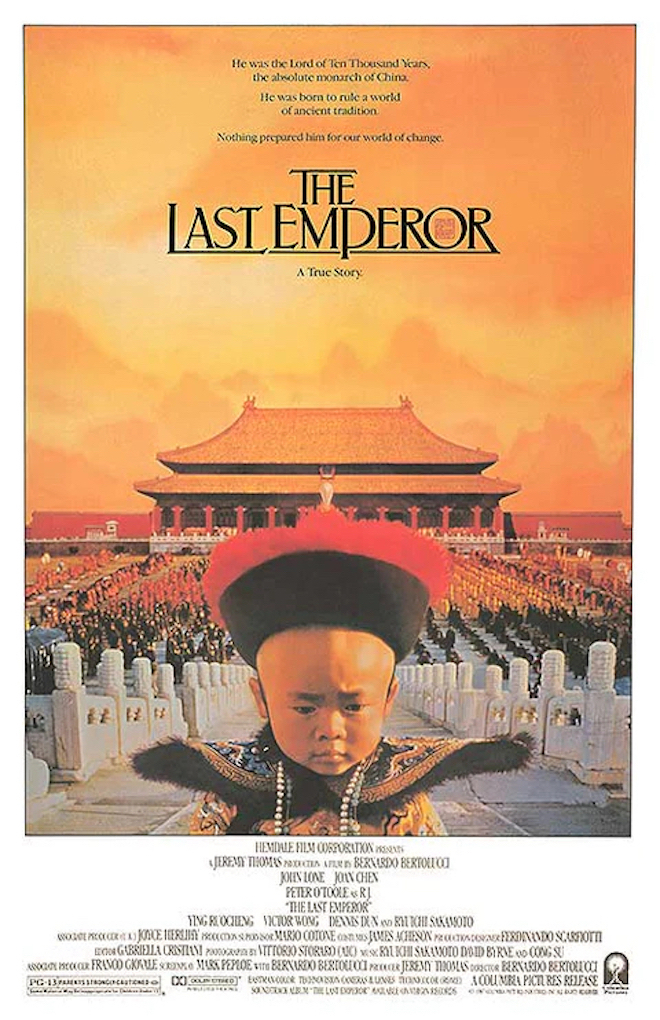

●現代音楽から映画音楽へ 浅田 坂本龍一は大島渚の「戦場のメリークリスマス」(1983)で映画音楽に手を染め、その後ベルトルッチの「ラストエンペラー」(1987)でアカデミー賞作曲賞を取ることになります。このベルトルッチの位置も坂本龍一と似たところがあるんですね。彼はパゾリーニの「アッカトーネ」(1961)で助監督として映画の仕事を始めるのだけれど、彼にとって(またパゾリーニにとって)いちばん気になる存在だったのが、60年代にヌーヴェル・ヴァーグの最先端を疾走していたゴダールだった。そのゴダールが政治的に過激化してパレスチナに行ったあげく挫折し、しばらく商業映画の舞台から姿を消す。では、ゴダールによる解体の後にもういちどスペクタクル映画は可能か? それがベルトルッチの問いであり、「暗殺の森」(1971)などを経て「ラストエンペラー」などに進んでゆくわけです。

「ラストエンペラー」ポスター

高谷 坂本さんは結構いい写真を撮っておられますけども、映像は自分では撮らないとおっしゃっていました。でも、キャメラ・ワークに興味があったようで、ものすごく詳しい。だからストラーロの映像で、ベルトルッチのストーリーでという「ラストエンペラー」には、出会うべくして出会ったんじゃないでしょうか。

浅田 ある一瞬キャメラがふっと動き出す、あるいは笑っている顔がちょっと暗くなる、その瞬間に合わせて音楽が入る。そういうところがすごい。自分でも「僕はマイクロセカンド単位でやってる」って言ってましたよね。この一瞬のワン・フレームに合わせて音楽が入らなきゃいけない、と。ところが映画監督はだいたいむちゃくちゃだから、「後で編集を変えといたよ」とか言われて「あちゃっ!」となる(笑)。

司会 ちょっと珍しい映像があるので、ここでご覧いたければと思います。

(映像「フィールド・ワーク」)

浅田 坂本龍一が作曲しトーマス・ドルビーが歌っている「フィールド・ワーク」(1985)という曲のプロモーション・ビデオですね。ドルビーが監督・主演で、そこに坂本龍一も出てくる――彼自身は、自分が思ったとおりには出来なかったと言っていて、監督のドルビーと意見が一致しているかどうかは微妙ですけれど。面白いのは、硫黄島で戦後もずっと潜伏していた日本軍の軍曹が発見され、老人となったいまはニューヨークで暮らしている、その役を坂本龍一が演じていること。日本軍が負けたことを知らず、あるいは認めようとせずにずっと潜伏していた、横井庄一や小野田寛郎(どちらかと言えば後者)のような役どころです。「戦場のメリークリスマス」では日本軍の捕虜収容所の所長を演じた。「フィールド・ワーク」は自分なりにその延長線上で戦争の記憶に向き合おうとした試みで、戦前の表現主義映画を思わせる誇張された表情なども「戦メリ」に通じます。坂本龍一は早すぎた晩年に自然の音響をそのまま音楽にするという自然のフィールドワークに取り組むけれど、こちらは歴史のフィールドワークですね。で、「ラストエンペラー」では満州国で満州映画協会会長として映画監督のように傀儡の溥儀(清朝最後の皇帝にして満州国皇帝)を操る甘粕正彦を演じることになる。

司会 「戦場のメリークリスマス」が1983年、「ラストエンペラー」が1987年。この「フィールドワーク」は1985年ですから、2本の映画の間ということになりますね。

浅田 坂本龍一は、YMOで細野晴臣に頼まれると、「じゃあキャッチーで売れる曲を書きますよ」と言って「ビハインド・ザ・マスク」などを書く。この「ビハインド・ザ・マスク」に、なんとマイケル・ジャクソンが夢中になって、大ヒットしたアルバム『スリラー』に収録されるはずだったのが、権利関係の問題で実現しなかった。でも、ごく一部の人にしかわからない前衛音楽から、マイケル・ジャクソンのようなレベルにまで一気に飛ぶところが、YMOの面白いところだと思います。

同様に、ベルトルッチから、ゴダールが映画を解体した後でもういちどかつてのようなスペクタキュラーな映画を撮る試みに誘われると、ヴィットリオ・ストラーロの壮麗な映像に見合った壮麗な映画音楽を書いてしまう。

後には、ブラジルのアントニオ・カルロス・ジョビンのボサノバやアルゼンチンのタンゴに影響を受けて、そのサカモト版をトリオでやってみせ、その「美貌の青空」がメキシコのイニャリトゥを魅了したりもする。本当に何でもできるんですよ。

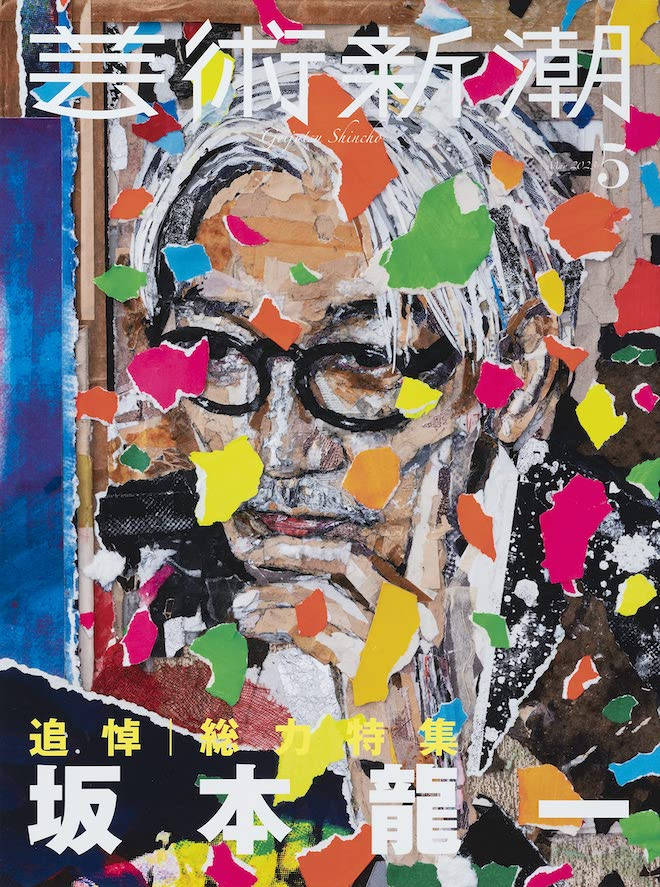

『芸術新潮』2023年5月号

まず、クラフトワークとYMOの時代には、実はロボットになりきって単純なフレーズをとことん機械的に反復するクラフトワークの徹底したシニシズムのほうが格好いい、半分人間半分ロボットみたいなYMOは中途半端だと思っていました。幸か不幸かYMOにはものすごく上手いベーシストとドラマーがいて聴く者を踊らせるグルーブ感がある。坂本龍一は内面のない機械の仮面をかぶってはいるものの、その仮面の下では実は本人もノリノリだし、特にライブだと、後ろで矢野顕子がぴょんぴょん踊りながら演奏していたりする。だから、YMOはポストモダン音楽機械というにはあまりに人間的であり、裏を返せば音楽としてダンサブルである。映画音楽についてもタンゴについても他の音楽についても、同じようなことが言えると思うんです。

実際、坂本龍一は音楽、もっと言うと音そのものが本当に好きなんですね。アマチュアというのはアマトゥール(愛する人)というフランス語の英語読みだけれど、坂本龍一は、頼まれればどんな音楽でもこなすプロフェッショナルな万能スタジオ・ミュージシャンを気取りながら、実はありとあらゆる音楽を愛し、さらには音そのものを愛するアマトゥールだった。それをシニカルなポストモダン音楽機械と決めつけるのは本当は間違っているので、誌面の関係上、暴力的に単純化してしまったところを、ここで修正しておきたいと思います。ポストモダン音楽機械と、全身で世界の音を聴き自分の音楽に変換する人間というのはミュージシャンとしての彼のキャリアの始点と終点であり、実は、初めから仮面の下にあったアマトゥールとしての顔が少しずつ表面に出てきたと言ったほうがいいのかもしれません。

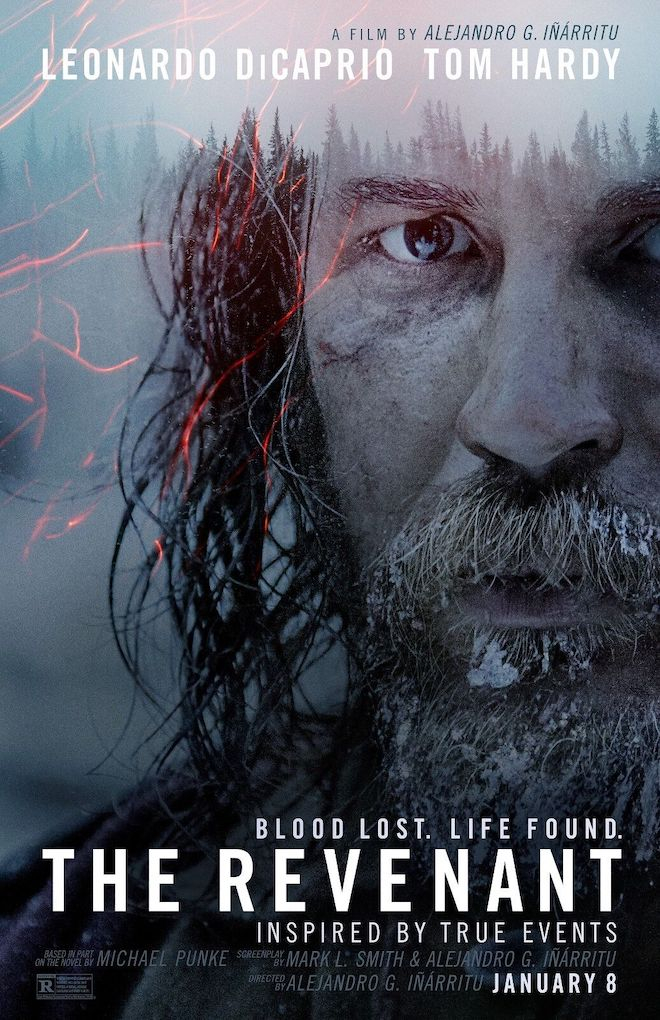

司会 2015年には、アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督の「レヴェナント: 蘇えりし者」の音楽を担当されます。

「レヴェナント」のポスター

北方の冬の大地を舞台とするこの映画は、レオナルド・ディカプリオ演ずる主人公が、インディアンと呼ばれていたアメリカ先住民との間に息子を儲けるものの、その息子が野蛮な白人に殺される、それで何度も死にかけながらこの世界に帰って来て復讐を果たすという凄絶な物語で、過酷な撮影のため何度も凍傷になったというディカプリオに初めてのアカデミー主演男優賞をもたらした。少し前のタランティーノの「ジャンゴ 繋がれざる者」(Django Unchained:シェリーの「解放されたプロメテウス」に合わせて「解放されたジャンゴ」と訳してもいい)で、黒人の生物学的劣等性を力説する悪逆非道な奴隷所有者を演じていたディカプリオが、ここで他の白人と違って自然や先住民に近い存在を演じているところが面白い。ともかく、主人公は熊に襲われて重傷を負い、たまに何か言ってもゼイゼイという息づかいくらいしか聞こえなくなるのだけれど、そこにマーラーの交響曲第9番の出だしを思わせる息も絶え絶えという感じの、しかしきわめてスケールの大きい音楽、そして雄大な北の大地の響きをそのまま再現したような音響が重なる。ノイズ(騒音)を除いたサウンド(楽音)を構造化して音楽をつくるのではなく、自然の響き、世界の唸りそのものを音楽にするところまで突き抜けた感じで、坂本龍一の後期様式の始まりと言っていいように思います。この音楽・音響は、いまだに主題歌の類にこだわる映画アカデミーの理解を超えていたようで、この年のアカデミー作曲賞はタランティーノの「ヘイトフル・エイト」のモリコーネに与えられたのだけれど、この映画はタランティーノ作品の中で優れたものとは言い難く、音楽もモリコーネ作品の中で優れたものとは言い難い。「レヴェナント」の方がはるかにいいと思いますが、そもそもアカデミー賞は業界の賞に過ぎないので、こだわる必要もないでしょう。

●高谷史郎との出会い

坂本龍一『async』(2017)

坂本龍一『12』(2023)

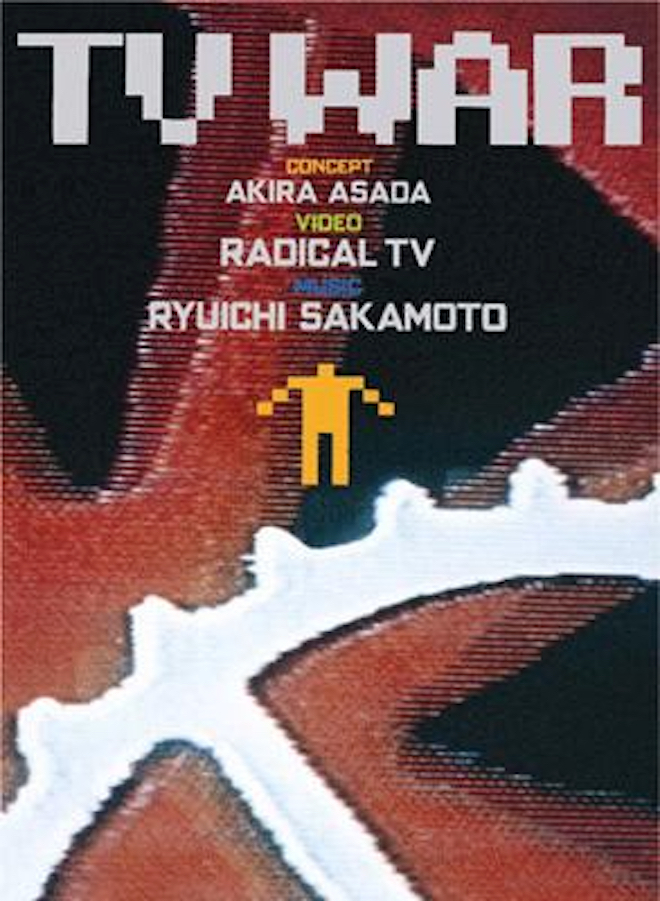

浅田彰+Radical TV+坂本龍一 DVD「TV WAR」(1985/2005)

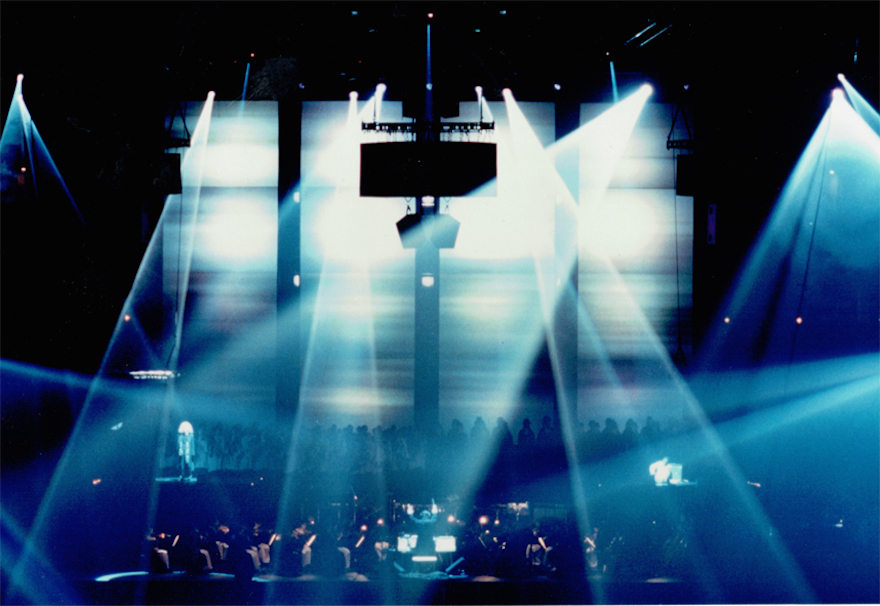

坂本龍一「LIFE」(1999)

古橋悌二(写真:坂本龍一。オリジナルは高谷史郎)

写真提供:Kab Inc./ KAB America Inc.

この後、古橋悌二がACCのグラントでニューヨークに滞在していたことがあり、僕がニューヨークに行ったときに会って、横浜で開かれる世界AIDS会議のイベントの準備でHIV/AIDSアクティビストのダグラス・クリンプ(ポストモダン・アートの批評家としても有名)のところに連れて行ったりもした、そのとき彼が先ほど話に出たスティーヴ・ライヒとベリル・コロットの「CAVE」という作品をブルックリン・アカデミー・オヴ・ミュージック(BAM:ボブ・ウィルソンやピナ・バウシュらの活躍の舞台だった)で観て面白かったと教えてくれた。もう公演は終わっていたけれど、ビデオ・インスタレーション版をニューヨーク近代美術館でやっているから観に行ったところ、ライヒが子供時代に離婚した両親の住む東海岸と西海岸を行き来した列車の車掌や、同時期に西ヨーロッパからポーランドの絶滅収容所に列車で送られたユダヤ人、そして戦後のアメリカ人の証言の録音を取り込んだ「ディファレント・トレインズ」の拡大版というか、アブラハムとその家族が葬られたヘブロンの洞窟をテーマに、イスラエルのユダヤ人、パレスチナのアラブ人、そしてアメリカ人の発言のビデオをコラージュし、彼らの語りの音型を楽器でトレースして反復するという、壮大にして精密なドキュメンタリー・ミュージック・ビデオ・シアターだった。それで、ニューヨーク近代美術館で早くからビデオ・アートを担当していたキュレーターのバーバラ・ロンドンにコロットを紹介してもらい、僕が企画委員のひとりだったNTTインターコミュニケーション・センター(ICC)の開館前のイベントとして日本に招聘することが決まったんですね。そのお返しというわけでもないけれど、古橋さんとともにダムタイプを創立した高谷さんを「LIFE」のため坂本組に送り込んだわけです。

司会 では、「LIFE」の映像を観てみましょう。

[「LIFE」の映像を観る]

浅田 「LIFE」は東京の武道館と大阪城ホールで上演されました。第1部で20世紀の革命と戦争の歴史と音楽史が映像と音楽で総括され、第2部で21世紀に向けてのエコロジカルな共生のビジョンが示され、最後の第3部で「救いはあるのか」という問いかけが多面的に検討される。最初にストラヴィンスキーの「春の祭典」(1913)冒頭のファゴットのメロディが模倣され、最後にそのメロディが変形されて救世主なきレクイエムの主題として回帰してくる、その間に20世紀の音楽が次々にシミュレートされていく、という構成で、ポストモダン音楽機械でなければとても書けない驚異的な力作です。ここでは、フランスを落としたナチスに対する本土決戦を国民に覚悟させるチャーチルの演説をバルトーク風の音楽で彩る部分、そして原爆実験を回想して「私は死、世界の破壊者となった」と言うオッペンハイマーの証言をメシアンの「世の終わりのための四重奏曲」に似た音楽で彩るパート、いわばチャーチルのアリアとオッペンハイマーのアリアを観ていただきます。オッペンハイマーは大知識人だったので、原爆を開発するマンハッタン・プロジェクトを率いながら『バガヴァッド・ギーター』をサンスクリット語で読んでいた。その中に、差し迫った戦いを避けるべきではないかと迷うアルジュナ王子の前にヴィシュヌ神が現れ、「この瞬間はこれまで何度となく反復されてきたし今後も何度となく反復される、この一回にお前が平和主義を選んだところで大勢は変わらない、だから宿命を受け容れて戦え」という主旨の永劫回帰の倫理を語り、「私は死となり世界の破壊者となった」と語る。他方、第2部からはオキナワチャンズの沖縄民謡を初めとするいわばマルチエスニックな音楽に乗せて、生物学者のマーギュリスが生物進化史における共生の重要性を語る部分を観ていただきます。

実は「LIFE」の上演後、坂本さんと高谷さんが山口情報芸術センターに籠もってDVD版をつくるはずだったのが、かわりに「LIFE」のインスタレーション版ができてしまい、「LIFE」については記録ビデオだけが残った。いかにもクリエーティブなアーティストらしいのですが、「LIFE」のオペラ版についても必要な情報を添えたDVDブックのようなものが出来るといいですね。とりあえずここで僕が簡単に説明したようなことについては、坂本龍一と僕の対談を含む「LIFE」のブックレットがあり、引用されるさまざまな言葉をまとめた「LIFE TEXT」という本があるので、ぜひ参照していただきたいと思います。

●「『LIFE』がなければ私はいまここにいない」 司会 では、ここで最初のゲスト・コメンテーターをお招きしましょう。ルシール・レイボーズさんと仲西祐介さん。おふたりは、これまでに11回の開催を数えたKYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭の共同創設者で共同ディレクターです。今年からはKYOTOPHONIEという音楽祭も始められました。実はレイボーズさんは「LIFE」によって文字通り人生が変わったそうです。

ルシール・レイボーズ氏(左)と仲西祐介氏

写真:顧剣亨

仲西 ルシールは、坂本さんの話になるといつも泣いちゃうんですよ。今日は泣かないって言ってたんですけど……。ルシール・レイボーズはもともと写真家で、幼少期はアフリカで育ったということもあって、アフリカの音楽家のレコード・ジャケットを盛んに撮っていました。その中にサリフ・ケイタという世界的なミュージシャンがいて、サリフが坂本さんのオペラ「LIFE」にパフォーマーとして招待されたんです。

レイボーズ サリフに同行してほしいと言われ、日本に2か月ほど滞在して写真とビデオを撮りました。坂本龍一の音楽はよく聴いていて、当時26歳の自分にとって非常に魅力的な誘いだったんです。日本での体験は想像をはるかに超える刺激的なものでした。坂本さんはさまざまな音楽ジャンルの壁を軽々と越える才能を持っていて、クラシックと電子音楽が融合し、多様な領域の優秀なクリエイターが協働していました。サリフがいて、モンゴル、沖縄、スウェーデン、カナダ、ブラジルなど世界中の音楽家が参加していたんです。

オペラに関わった誰もが触発され、心を開かれました。坂本さんは過去の歴史に目を向けるとともに、未来への扉を開いた。我々は彼が求めた世界に強く関わり、その一部になったと感じたんです。私の人生で、最も素晴らしい体験でした。

私はバックステージからビデオを撮りました。撮影の合間に初めて高谷さんに会い、その後、いろいろなことあって京都に住むようになったのですが、「LIFE」がなければ私はいまここにいない。坂本さんに深く感謝しています。

坂本龍一、仲西祐介、ルシール・レイボーズ、高谷史郎の各氏

写真提供:KYOTOGRAPHIE

僕は、音楽はもちろん、坂本さんの社会や環境に関する発言に感銘を受けていました。そこでルシールを通して、KYOTOGRAPHIE 2016で「PLANKTON 漂流する生命の起源」という作品を一緒につくらせていただいたんです。そのときに坂本さんと命について話をしたんですが、聴くだけで鳥肌立つような感動を覚えました。

司会 仲西さんがKYOTOPHONIEのオープニング・スピーチで「このフェスティバルを坂本さんに捧げます」と涙声でおっしゃったことが強く印象に残っています。

仲西 今回のように坂本さんの話をいろんな方から聞くのもいいですけど、京都には、この会場に来ている方々をはじめ、ご縁のあるクリエイターがすごく多いですよね。いつか、坂本さんについての展覧会や舞台作品などが一緒につくれたらいいなと思いました。

司会 ぜひ前向きに考えたいですね。ありがとうございました。

浅田 最初に言ったように、坂本龍一は「これが俺の歌だ、俺の歌を聴け」というタイプのミュージシャンではなく、いろんな人と付き合い、人と人とを出会わせて、そのシナジーがいろんなものを生み出すように促す、メディエーターやオーガナイザーに近い存在でした。いまやKYOTOGRAPHIEは京都にとって非常に重要な文化イベントのひとつになっているわけですが、その発端に坂本さんの媒介があったというのは面白い話ですね。

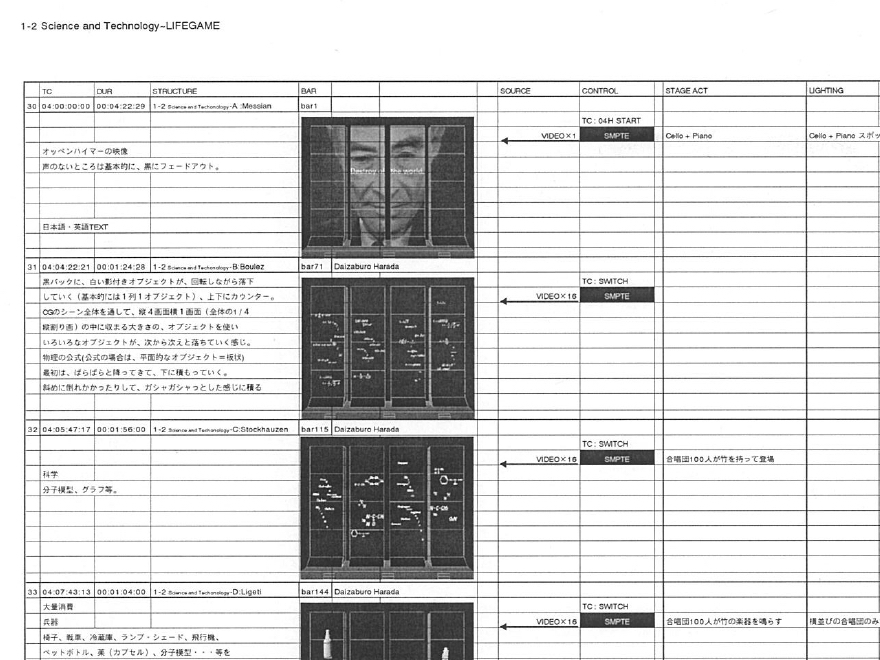

●「LIFE」の創作と進化 司会 さて「LIFE」については、高谷さんに、ほとんど企業秘密と言っていいような貴重な資料をお持ちいただいています。

「LIFE」のスコア(部分)

写真提供:Dumb Type Office Ltd.

浅田 90年代で、まだアナログの時代です。いまはAIがやってくれるかもしれないけど、こういう人がいると便利ですね(笑)。

高谷 そうなんですよ(笑)。

司会 ここで浅田さんがやっていることは、いまで言うドラマトゥルクですね。

浅田 いや、ぼくはそもそもドラマが嫌いで、ドラマトゥルクとかいうドイツ語で恰好をつけるのも嫌い。ただのエディターですよ。

高谷 こういう資料をもとに、タイムシート的なものをつくって映像の編集室に入った、という感じです。もちろん映像がすべて手に入るわけではないので、プロダクションのマネージメントをしてくれていた空さんたちが海外のアーカイブなどを当たって、昔の映像や写真の権利関係をクリアしていってくれました。中にはぎりぎりまで許諾が下りるかどうかがわからないものもあって、ダメだったときに備えて代わりに使用するサブの映像も用意していました。

司会 坂本さんは、20世紀は「戦争と殺戮の世紀」、ひとことで言えば「破壊の世紀」だとおっしゃった。そのエビデンスをここで揃えて、そこから制作がスタートしたということでしょうか。

浅田 「LIFE」の第1部が革命と戦争の歴史を追うのに対し、第2部はいわばポストヒストリカルな地平で共生のビジョンを描く。核酸や蛋白質のレベル、そして微生物のレベルから、共生がこの惑星の生命をつくってきたのだ、と。

高谷 前半の歴史を紐解いていくところで、日本でつくる作品だから日本が過去に行ったことへの反省がもっと含まれてもいいんじゃないかという意見がありました。でも、作品にすべての歴史的事件を含めることは不可能だし、この作品は「日本」という視点だけではなく、人間が人間として何を反省するか、人類史の中の重要な出来事としてのプライオリティを考えながらつくった作品なので、入るものも入らないものもある。さっきルシールが言ったように、「こんな表現ができるのか」と観衆がインパクトを受ける要素を捉えていくことが重要だったような気がしています。

浅田 坂本さんとしては「ラストエンペラー」ぐらいまでの仕事で日本帝国主義の記憶に付き合ってきた。その上で「LIFE」ではむしろひとりの人間として20世紀全体を振り返り、来るべき21世紀を人類がどう生きるかという問題に挑んだんですね。「共生」をテーマにした第2部では、さっき言ったように沖縄を初めとする多種多様なエスニック・ミュージックのコラージュが流れると同時に、世界中のいろんなところでダンサーが踊っていているのをインターネットでつなぐという実験をやった。僕はウィリアム・フォーサイスのフランクフルト・バレエと付き合いがあったので、同バレエ団のトニー(アンソニー)・リッチというものすごく優秀なダンサー/振付家をはじめ、いろんな人を世界中から選んできて、つないでみたわけです。そこで同時性を実現するより、ズレを生み出すディレー・マシンとしてインターネットを使おうとしたところが、坂本さんのアーティストらしいところですね。幸か不幸かこの時点ですでに技術がかなり発達して、ほとんどディレーが感じられなかったけれど。

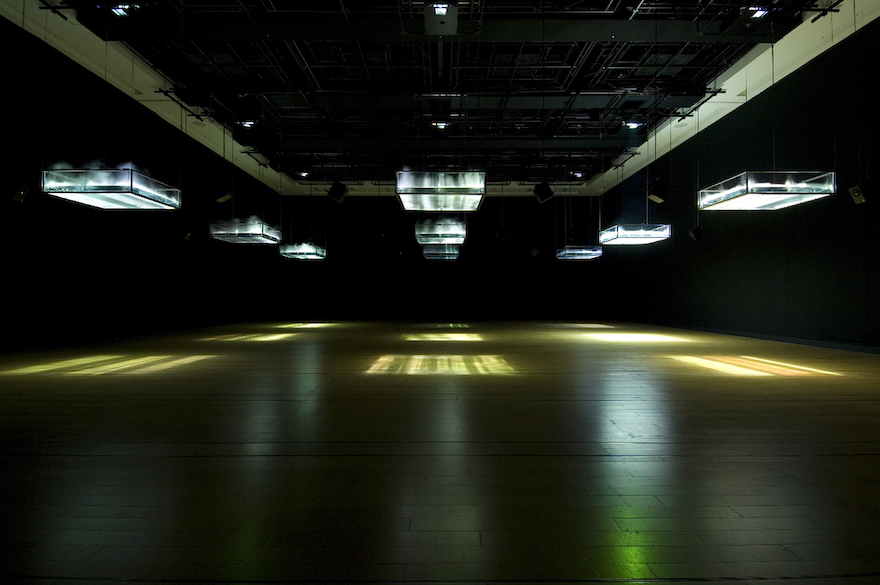

司会 その後「LIFE」は、インスタレーションという形に発展していきます。

高谷 「LIFE」の制作プロセスで収集した膨大な資料を作品化する、DVD-ROMか何か、適切な表現方法はないかと話し合っていました。オペラは舞台芸術なので、始まりと終わりがあるのは仕方がない。でも坂本さんとしては、リニアな時間軸ではなく、パラレルな時間軸で体験してもらえる方法を模索していた。それで、インスタレーションという形式がいいんじゃないかと。

坂本龍一+高谷史郎「LIFE – fluid,invisible,inaudible…」(2007)

写真:福永一夫

坂本龍一+高谷史郎「LIFE – fluid,invisible,inaudible…」(2007)

写真:丸尾隆一

高谷 1m20cm角の水槽が9つ吊ってあって、水が張ってある。その水の中に、加湿器で使われているようなウルトラソニック(超音波)の機器で霧を発生させ、その霧に上部からプロジェクターで映像を投影しています。お客さんは、何もない真っ暗な空間に9つの水槽が浮いている中を、いわば庭園を回遊するような感じで歩いていくと、「LIFE」で使った歴史的な映像や、坂本さんが依頼したさまざまな芸術家や知識人のインタビュー映像と音声を視聴できる、そういうインスタレーションになっています。

坂本龍一+高谷史郎「water state 1」(2013)

写真:丸尾隆一

「Forest Symphony」という作品も制作されました。坂本さんとYCAM InterLabによる作品です。樹木は光合成によって太陽光をエネルギーに換えるんですが、世界のあちこちの木の生体電位差をデータとして捉えて、その電位差から音をつくる「森によるシンフォニー」です。

坂本龍一+高谷史郎「LIFE – WELL installation」(2013)

写真提供:山口情報芸術センター [YCAM]

浅田 ここで言っておかないといけないことのひとつは、これは坂本さんと高谷さんの作品だけれど、「霧の彫刻家」の中谷芙二子に多くを負っているということです。彼女の父は、雪の結晶の人工合成に成功したパイオニアである「雪の科学者」の中谷宇吉郎ですが、芙二子はE.A.T.(Experiments in Art & Technology)というグループの一員として70年大阪万博ペプシ館のプロジェクトに参加して以来、「霧の彫刻家」として活動を続け、いまでは環境アートの先駆者として認められています。E.A.T.はアーティストのラウシェンバーグやエンジニアのクルーヴァーらをメンバーとするグループで、大阪ではケージのピアニストとして知られる、しかしまた独自の作曲家でもあるチュードアが大きな役割を果たしたんですが、「パビリオンの建物が醜い、芙二子、あれをなんとかしろ」と言われて霧で覆ったのが始まりらしい。実はけっこう面白い建築だけれど、E.A.T.はバックミンスター・フラー派だったんで、フラー・ドームでないのが気に入らなかったようです。

同時に彼女はビデオ・アートのパイオニアでもあり、インターネットがなかった時代から「ビデオひろば」と称してビデオを媒介とするコミュニケーション・ネットワークのような実験も試みていた。ビル・ヴィオラやゲイリー・ヒル、あるいは古橋さんや高谷さんのような若い駆け出しのビデオ・アーティストをサポートしてきたわけで、高谷さんはいわば孝行息子がお返しをするみたいな感じで中谷さんをサポートしてきたんですね。

高谷 そんなことはないですよ(笑)。

浅田 この作品「LIFE-WELL」はまさしく石壁に囲まれた井戸のような池から霧が外へ出てきていますが、さっきの「LIFE – fluid…」も水槽の上に霧が出てそこに上から映像が降ってくるので、霜柱みたいな層のあるところに映像が映ってとても美しい。

高谷 ありがとうございます。中谷さんの霧は、オイルを使ったフォッグ・マシーンのケミカルな霧じゃなく、飲んでも安全な水を使ったもので、いわば本当の雲と一緒の素材で出来ている。坂本さんはそこにすごく興味があったんでしょう。「LIFE-WELL」では、橋の下に霧のノズルが設置されていて、霧が出るとその形をカメラでキャプチャーし、その形に合わせて音が変化していきます。だから坂本さんが作曲した音楽が流れるのではなく、この小さな環境の中で霧がどういう風に変化するかということが音楽を変えていく。ここでも「俺の歌を聴け」という姿勢ではないんですね。

浅田 僕と一緒にこれを観ていた芙二子さんが「坂本さんと高谷さんがやると霧も素晴らしいアートになるんですね。私なんか、ずっと反芸術だから」と言った。何の悪気もなく、美しい作品を褒めて言っているんですが、彼女がラウシェンバーグやチュードアと活動してきたことを思うと、「反芸術を貫いてきた私の後でこんなに美しい芸術に戻っていいの?」という風にも取れる、とても面白いコメントでした。

坂本龍一+高谷史郎「LIFE – WELL performance」(2013)

写真提供:山口情報芸術センター [YCAM]

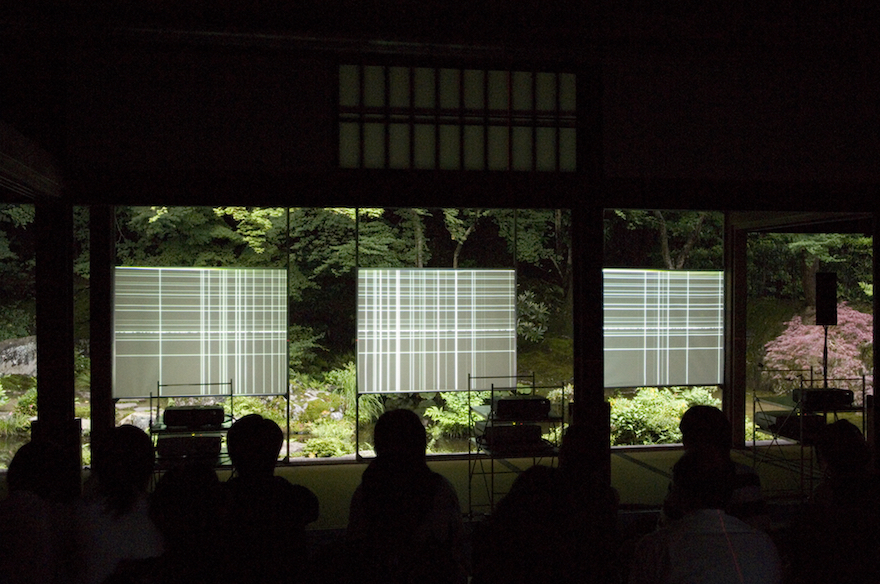

法然院でのライブ(2005)

写真:福永一夫

高谷 坂本さんはずっと京都に興味を持っておられて、でも「いわゆる観光は好きじゃない」と常々話されていたんです。あるとき、法然院でさまざまなイベントをしていることを知り、お寺で坂本さんとライブができたらいいなと思いつきました。坂本さんは「5人ぐらいで庭を眺めながら音楽を聴きたいな」とおっしゃってました(笑)。僕は庭に面して障子サイズの小さなスクリーンを3つ設置し、用意しておいた映像をランダムにスクリーンに出す。坂本さんはDJのように音を流す。お客さんは畳に座ってそれを鑑賞する。そういうライブ・イベントです。

司会 5人はありえないですよね(笑)。結局お客さんは何人くらい?

高谷 70人くらいかな。

浅田 面白かったのは、ある音にカエルが反応して鳴くというのがわかって、途中からカエルを指揮しはじめたこと。カエルの歌も音楽の一部だ、と。

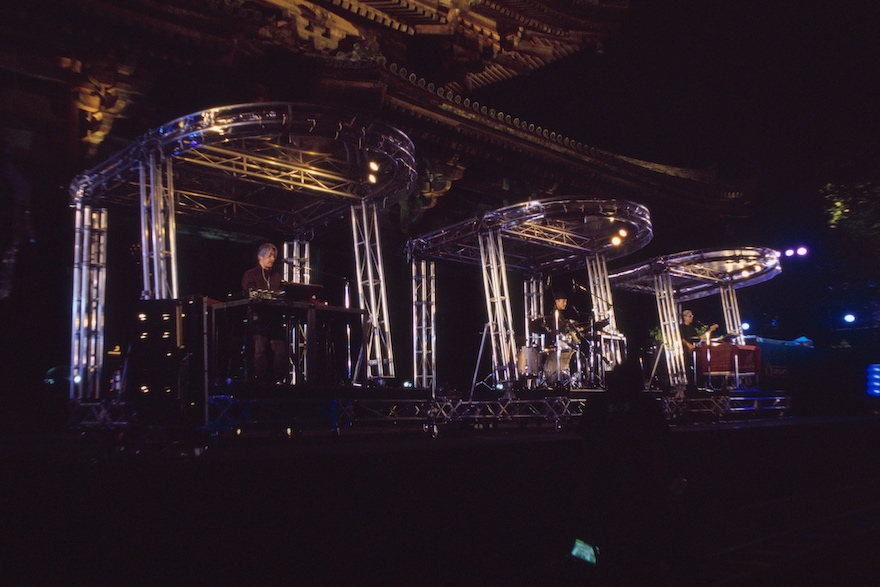

大徳寺塔頭養徳院でのライブ(2007)

写真:國崎晋

浅田 実はまず大徳寺の真珠庵の山田宗正住職に頼んで真珠庵を見に行ったのだけれど、あまりに美しく完成されていて新たにアートを差し挟む隙がないので、別のところでやることになった。ただ、真珠庵の庭玉軒という茶室(金森宗和好みと言われる)で談笑していたとき驟雨が降り、屋根を叩く雨音をしばらく黙って聞いていた、あれは坂本さんにとって忘れがたい経験だったようです。杉本博司の駄洒落を借りれば「雨聴天」(江之浦測候所の茶室の名前)ですね。

高谷 養徳院では、お庭にモーターで角度が変えられるようになっている鏡を3つ設置して、鏡に映り込んだ空を見るという趣向でした。このときも坂本さんは音源をDJっぽくかけてられましたけど、聴こえないくらい繊細な音から始まって、気がつくと音に包まれているみたいな、そんな感じでした。

東寺で行われた「Live Earth」のイエロー・マジック・オーケストラ(2007)

写真:平間至

浅田 このときはマイケル・ナイマンも出演しました。ポストミニマル・ミュージックと言いながら結局は調性音楽に回帰し和音を連打するようになって久しく、全然いいとは思えませんでしたが……

司会 若干前後しますが、2005年に京都芸術劇場春秋座(京都造形芸術大学あらため京都芸術大学付属)で「スーザン・ソンタグ 追悼シンポジウム」が行われました。ソンタグは、米国を代表する知識人・批評家であり、小説も書く、芝居の演出も行う、映画も撮るという大変に才能のある方だったんですが、残念ながらがんとの何度かにわたる戦いの挙句、2004年に亡くなりました。浅田さんとも親しかったので京都でも何かやろうじゃないかということになり、まさにわれわれのいるこの場所でシンポジウムが開催され、最後に坂本さんと高谷さんによる追悼ライブが行われました。

浅田 「In America」という小説が映像で引用されるのだけれど、最後には句読点だけが残り、音楽もノイズだけが残る……。そこへものすごい雷鳴が轟いたことは忘れられません。

「世界アーティストサミット」。

左から、議長の宮島達男、ユック・クンビョン、坂本龍一、イングリッド・ムワンギ、クシシュトフ・ヴォディチコ、ギュルスン・カラムスタファ、ジャールパット・アーチャワサミットの各氏

同

写真提供:京都芸術大学

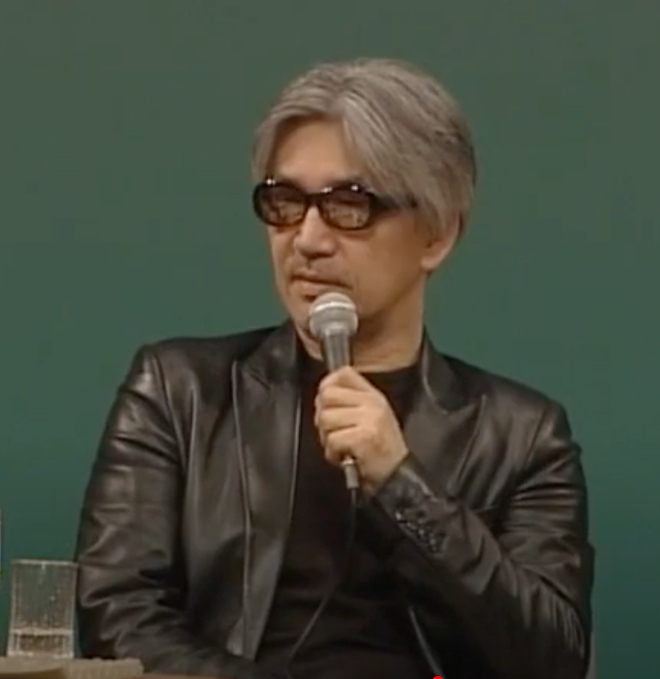

『スコラ 坂本龍一 音楽の学校』公開収録。左から、坂本龍一、小沼純一、浅田彰の各氏

トークに加わった岡田氏(右)

『スコラ』のクラシック系作曲家としてバッハの次にベートーヴェンを持ってきたというのが、僕には少し意外でした。坂本さんならドビュッシーじゃないか、サティやケージやミニマル・ミュージックとかでもわかる、でもベートーヴェンのあの熱さと教養主義みたいなのは、「坂本龍一=ポストモダン」というイメージとは真逆だったからちょっと意外で。

直接知っていた人だったら誰でも同意してくれると思いますけれど、坂本さんはとても実直な人でした。ほとんど芸術家らしからぬ実直さ。芸術家である前にまず真っ当な市民でありたいと強く願っていたんでしょう。そしてそのルーツがこのあたりにあったのではないか。

あとひとこと言いますと、坂本さんは東京藝大の大秀才だったわけですけど、当時の藝大作曲科の俊英は、池内友次郎というフランス系の先生のところに行くことが多かった。ドビュッシーやラヴェルに憧れる学生は池内門下、みたいなイメージが当時はあった。ところが坂本さんの先生は下總皖一(しもおさ・かんいち)と長谷川良夫といって、ふたりともドイツ系かつ『海行かば』で有名な信時潔の弟子。坂本さんが信時の孫弟子とはすごく意外なんですが、バッハとベートーヴェンへの坂本さんの深い敬愛もこのあたり関係していたのかなと思っています。

司会 確かに坂本さんは、一般にフランス音楽に近いイメージがありますから、大変貴重な証言をいただいたんじゃないかと思います。岡田さんには後でもう1回ご登壇いただきますけれども、とりあえずありがとうございました。

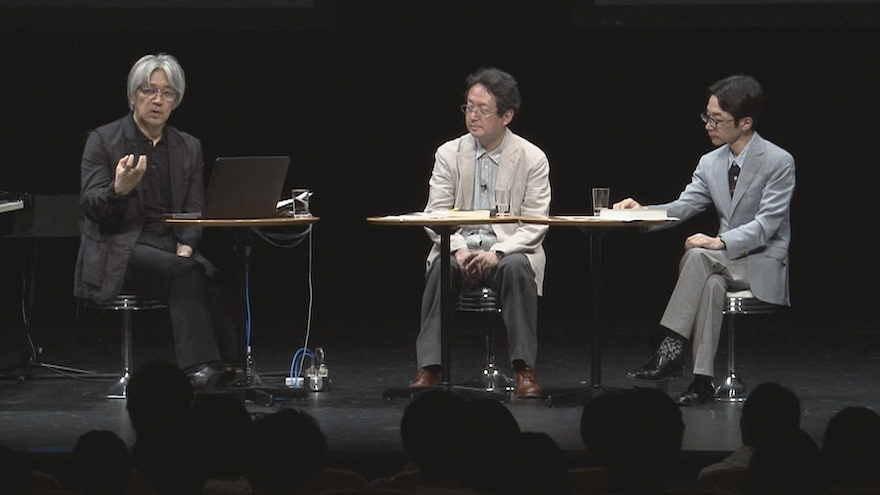

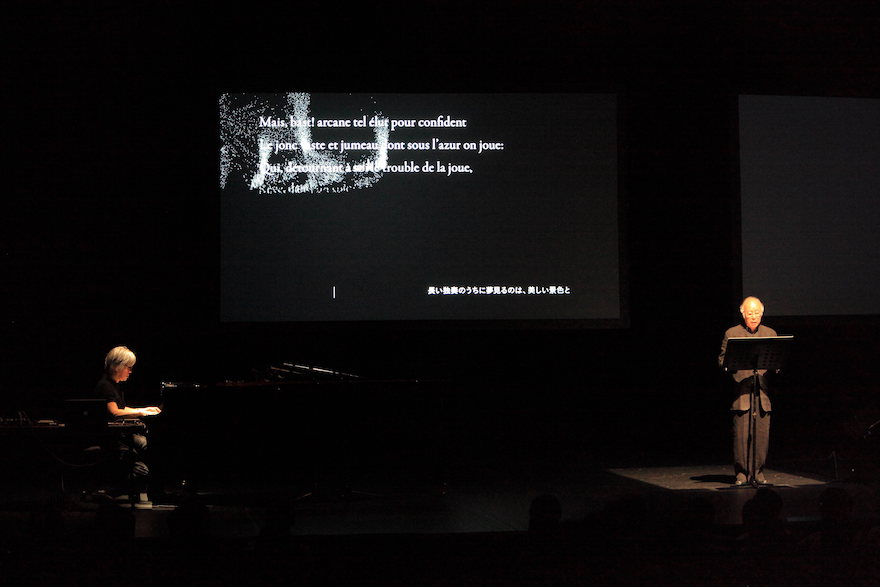

●『マラルメ・プロジェクト』 司会 次にご覧いただくのは、2010年から3年間にわたって3回行われた『マラルメ・プロジェクト』の映像です。会場はやはりここ春秋座。一昨年に亡くなった仏文学者で演出家の渡邊守章さん(この大学の舞台芸術研究センターの所長を務めておられた)が、浅田さんと一緒に企画されました。演出はもちろん渡邊さん、朗読を渡邊さんと浅田さんが行い、高谷さんが映像と装置、そして坂本さんが音楽と音響を担当。2回目からはダンサーの白井剛さんと寺田みさこさんが参加しています。

「マラルメ・プロジェクト I」(2010)

写真:清水俊洋

象徴派の詩人マラルメの「半獣神の午後」(牧神の午後;1865~67)という詩は、コメディ・フランセーズでの朗読を意図して書かれたものの上演は拒否された。1894年にドビュッシーが「半獣神の午後への前奏曲」を作曲し、1912年にロシア・バレエ団のニジンスキーが自ら振付けて踊ってスキャンダルを起こした(ふたりのニンフ[水の精]に逃げられた半獣神が最後にマスターベーションを思わせる仕草をするため)ことでも有名です。けれど、特に日本では鈴木信太郎訳が古めかしく難解すぎたこともあって誰もが名前だけしか知らなかったんじゃないか。渡邊守章がそれを音読してわかる形に訳し直し、しかもそれを自ら朗読する。勉強好きな坂本さんは、ドビュッシーを深く理解する絶好の機会でもあると言って、忙しいなか3回も付き合ってくれました。

「マラルメ・プロジェクト II」(2011)

写真:清水俊洋

『マラルメ・プロジェクト』は、そうした流れをインプリシットに前提しつつ展開されました。特に第3回では、マラルメの「イジチュール」という思弁的な小説(「ハムレット」を抽象化したような)の下書きみたいなものを取り上げ、他のいくつかの詩も折り込みながら朗読する。それをダンス・シアターと映像が彩っていくのだけれど、特に無数の点が集まって星座のように文字を形づくったかと思うとまた散逸していくというフランス語原文と日本語訳の字幕(高谷史郎のディレクションと古館健のプログラミングによる)は、マラルメが見たら歓喜したであろう美しさでした。最後に「半獣神の午後」も朗読されるのだけれど、渡邊さんの名調子の朗読を聴いていると思わず陶然とするし、半透明のスクリーンの向こうで全裸で踊るダンサーたちも印象派の水浴像を現代化したかのような美しさでした。何より、ちょっと打ち合わせをしただけで、坂本さんが常に絶妙な即興で音楽をつけていく、その手腕にはあらためて驚嘆しましたね。

高谷 これが舞台真上から見た絵です[舞台図面を見せる]。大きな回り舞台の上に、本のように120度に開いた2枚の半透明スクリーンを立てる。回転する間にも映像が投影できるようになっているんです。「イジチュール」は、真夜中など時間軸が変わっていくことが重要な作品なので、こういう舞台を考えました。

坂本さんは左側でピアノを弾いて、右側のテーブルに渡邊先生や浅田さんが座って朗読しながら進んでいく。テーブルの上には、名和晃平さんがつくった『PixCell』シリーズのカラスが置かれています。

「マラルメ・プロジェクト III」(2012)

写真:清水俊洋

こうして記録映像の一端を見ていると、この劇場でこんな舞台が実現できたことが夢のように思えます。これをさらに磨き上げて記録に残すことができなくなったのは残念ですが、「LIFE」と同じく3回の一応の記録映像が残っているので、貴重な遺産として何らかの形でまとめるべきだと思っています。

スタッフ&キャストとの記念撮影

写真:清水俊洋

渡邊守章教授と

写真:川原美保 写真提供:京都芸術大学

※このシンポジウムは2023年6月18日に京都芸術劇場 春秋座で開催されました。

主催・運営:ICA京都+京都芸術大学舞台芸術研究センター

企画協力:Kab Inc./ KAB America Inc. + Dumb Type Office Ltd.

※採録に当たって、ご寄付を賜った来場者の方々に御礼申し上げます。ありがとうございました。

※第2部はこちらです。