浅田 高谷史郎さんと僕は30年前の奈義町現代美術館のオープニングに来ているんですが、開館30周年の2024年に「森の芸術祭 晴れの国・岡山」の一環として坂本龍一さんと高谷史郎さんの最後のコラボレーションと言っていいインスタレーション「TIME-déluge」[「déluge」は「洪水」の意]を磯崎新さんの設計されたユニークな美術館の宮脇愛子さんのスペースで見るというのは本当に特権的な体験であり、芸術祭のアーティスティック・ディレクターである長谷川祐子さんやスタッフのみなさん、そしてこの美術館の岸本和明館長やスタッフのみなさんに深く感謝したいと思います。実際、ここはこの作品にとって最良の展示空間であり、また、この作品は磯崎新さんと宮脇愛子さんへの最良のオマージュであると言っていい。ここにこの作品を見に来るのは二度目なんですが、文字通り時を忘れる体験で、単純にひとりの受け手として感動しています。

高谷 今回、坂本さんと制作したインスタレーション「TIME-déluge」(2023)を奈義町現代美術館で展示できるというのは、僕にとって本当に光栄なことです。この作品は、坂本さんと細部まで具体的に話し合ってつくった最後の作品なんです。亡くなる数日前にもサンプル映像を音と一緒に送って、「ここはこうしよう、ああしよう」って話し合いました。

高谷史郎氏(左)と浅田彰氏

写真提供:奈義町現代美術館 [Nagi MOCA]

作品制作において、坂本さんはビジュアル面のイメージをしっかりと持っておられて、「ここは違う」とか「ここはこうしよう」というのはすごく明快な人でした。だから、坂本さんが音をつくって僕が映像を撮影したのは事実ですが、明確に分かれた分業でもなかった。互いの役割をミックスしたような関係でつくった最後の作品が、磯崎さんが設計した美術館の、宮脇さんの作品がある空間に設置できて、本当にありがたいことだと思っています。

●四半世紀に及ぶ協働

田中泯 in 坂本龍一+高谷史郎「Time」(2021)

ホランド・フェスティヴァル © Sanne Peper

「TIME」は歌舞伎より能に近い音楽劇で、聴覚面では田中泯さんの朗読、そして宮田まゆみさんの笙と藤田六郎兵衛さんの能管を坂本龍一さんの音楽・音響が彩っていくわけですね。「TIME-déluge」の場面でも能管の背後に重層的な音響が響いている。ところが「TIME-déluge」のビデオ・インスタレーションについての最後のやりとりで「ここは能管だけでいい」と坂本さんが決めた、と?

高谷 そうです。「TIME-déluge」というタイトルで、中国の成都で初めて展示することになった時、最初はパフォーマンス「TIME」の音をそのまま映像に合わせて、つまり、能管の演奏の後半に坂本さんのサウンドが入ってくるトラックを使ってつくったサンプル映像を坂本さんに見てもらったんですが、「いや、ここは能管だけのほうがいいと思う」って言われました。僕は最初、能管だけにしたら坂本さんの音の部分がなくなっちゃうと思ったんですけど、よく考えると、そのディレクションこそが坂本さんなんですね。

浅田 ここは自分の音は全部なしで、時空を切り裂くような六郎兵衛さんの笛だけでいい、と。坂本さんらしい決断で、それがまた野外の空間で素晴らしい効果を上げていますね。

高谷 坂本さんは最後まですごくシャープで……。こういう作品が出来てよかったと思います。

浅田 ここで歴史的な背景をざっと振り返っておきましょう。僕は1983年に『構造と力』という本を出し、いわゆる構造主義やポスト構造主義、一般に「ポストモダン現代思想」と言われるものを、ある程度体系的にまとめてみた。それが中沢新一さんの『チベットのモーツァルト』などとともに、ある種のブームを起こしたんですね。

他方、坂本さんにとって、この83年は、78年に結成したイエロー・マジック・オーケストラ(YMO)の「散開」の年です。解散したわけではなく、一応は散らばってもときどき再結成して色々やってきたわけですね――2023年のはじめに高橋幸宏さん、坂本さんが相次いで亡くなるまでは。とにかくYMOの活動が主だった時期が終わり、これからどう転回していくかという年だったわけです。坂本さんやビートたけしさんが出演した大島渚監督の映画「戦場のメリークリスマス」が公開されたのも83年です。

で、84年になると坂本さんは『音楽図鑑』という4枚目のソロ・アルバムを発表する。これはYMO風のテクノポップだけではなく、文字通り多種多様な音楽を集めた図鑑みたいなものでした。この『音楽図鑑』のブックレットをつくる相談で、僕は坂本さんに初めて会い、それから2022年の暮れまで、長い交遊とコラボレーションが続くことになります。

その中で1999年に朝日新聞の創刊120周年を記念して坂本さんが「LIFE」という題名のオペラを制作することになった――オペラといってもオーディオビジュアルなマルチメディア・パフォーマンスですが。で「誰か優秀な映像作家がいないか」と聞かれ、迷うことなく高谷さんを推薦したんですね。その後の四半世紀に及ぶ実り多いコラボレーションを振り返ってみると、我ながら正しい直観だった――というか、このペアがかくも偉大な芸術作品にまで到達したことは僕の予想を遙かに超えていたというのが正直なところです。

ちなみに、84年という年は、ヨーゼフ・ボイスとナムジュン・パイクがそれぞれ東京で展覧会を開き、パイクがボイスとパフォーマンスをやる一方、高橋悠治のような前衛の仲間だけではなく坂本龍一や細野晴臣らも交えてパフォーマンスをやった年であり、ローリー・アンダーソンが日本でパフォーマンスをやった年でもある。そして、高谷さんら京都市立芸術大学の色んなジャンルの学生たちがマルチメディア・パフォーマンス・グループのダムタイプをつくった年なんですね。それで、坂本さんが関西に来られたときに、ダムタイプの中心メンバーだった古橋悌二らのドラァグ・パーティーに連れていったりもした。その延長線上に「LIFE」以降のコラボレーションがあるわけです。

坂本龍一「LIFE」(1999)

では、磯崎新さんにとってはどうだったか? 磯崎さんは戦後日本の近代建築をリードした丹下健三研究室の俊英であり、独立後も1970年大阪万博で丹下さんの設計したお祭り広場の大屋根の下の巨大なロボットを担当します。彼はすでに建築が輪郭のない情報環境(サイバネティック・エンバイロンメント)に解体されていくというビジョン――著書『建築の解体』にまとめられ、有名なところではレンツォ・ピアノとリチャード・ロジャーズのポンピドー・センター(1977年)に至るようなビジョンを持っていたんですね。しかし、モダニズムが到達したスーパーモダンな構造としての大屋根を貫いて、岡本太郎がプレモダンな土偶のポストモダンな巨大パロディとも言うベき「太陽の塔」を立ててしまう。それやこれやで、国家と資本の祭典に呑み込まれて疲弊困憊したあげく「敗北」して入院したと称する磯崎さんは、その後マニエリスティックな記号のゲームとしてのポストモダニズムへと転回するわけです。

1970年日本万国博覧会 お祭り広場

写真提供:磯崎新アトリエ[Arata Isozaki and Associates]

その初期段階が、まだレイト・モダニズムに分類できなくもない群馬県立近代美術館と北九州市立美術館(ともに1974年)であり、一応の到達点が、ポストモダン建築のパラダイム(範例)のひとつであるつくばセンタービル(1983年)です。モダニズムが捨ててきた様々な要素を引用してコラージュする、あるいはサンプリングしてリミックスする。そこからほぼ10年経った94年に、この奈義町現代美術館が出来るわけですね。

磯崎新「群馬県立近代美術館」(1974)

写真提供:群馬県立近代美術館

磯崎新「北九州市立美術館」(1974)

写真提供:北九州市立美術館

磯崎新「つくばセンタービル」(1983)

写真提供:つくばまちなかデザイン株式会社

磯崎新「奈義町現代美術館」(1994)

写真提供:Nagi MOCA

それからさらに10年ほど後、2003年に山口情報芸術センター(YCAM)が出来る。平屋根が鍾乳洞のように陥没していく構造モデルを考えていたのが、予算と技術の問題があって断念せざるを得ず、「もう形はどうだっていいよ」と言って(笑)、ビッグ・ウェーブという子供が描くような山並みを描いて屋根の形にした。しかし、その下に収まるメディア・アート・ミュージアムに関しては、最先端のメディア・アーティストの要望を聞きたいと言うので、ダムタイプの高谷さんたちが「ご進講」に行った。その結果、見通しがよくて使いやすい素敵な空間ができたんですね。

磯崎新「山口情報芸術センター」(2003)

撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター [YCAM]

磯崎さんはそれまでも、アーティストとコラボレーションしながら劇場をつくっておられました。例えば富山の利賀山房や静岡のSPACは、早稲田小劇場(後に「SCOT」と改称)の鈴木忠志さんからの依頼でプロセニアムのない劇場を設計されたと聞いています。YCAMのときは、新たな「メディア・アート・センター」ということで、ダムタイプにヒアリングがありました。

磯崎新「利賀山房」(2010)

Photo by Furudate Katsuaki 写真提供:Arata Isozaki and Associates

そのときにお話ししたのは、これからはマルチなパッチベイ[映像・音響機器などの接続や切り替えを容易に行うための装置]がどこにでもあって、どこにでもプロジェクターを置けるような劇場が絶対に使いやすいと思うと話した覚えがあります。

YCAMで面白いのは、建物の内部にガラス張りの細長い中庭があって、ホールの客席を取り払うと、そのガラス張りの中庭を通して東端の劇場から西端の図書館が見えるんですよ。劇場は、基本的にブラック・ボックスで、暗転できることだけを考えるのが普通なのに、これはすごいと思いました。それと、楽屋も素晴らしい。坂本さんとYCAMでインスタレーションを制作しましたが、あのとき坂本さんも一緒に山口に長期間滞在して作品制作をした、そのようなことができたのは優秀なテクニカル・スタッフを擁するラボと居心地の良い楽屋があるYCAMだったからだと思います。

磯崎新「山口情報芸術センター」中庭

撮影:勝村祐紀 写真提供:YCAM

磯崎新「山口情報芸術センター」インフォメーション・スペース

撮影:勝村祐紀 写真提供:YCAM

磯崎さんは、大阪万博の段階で、形のある建築ではなく、情報的なインタラクティビティの束を支えるグリッドとしての「見えない建築」「顔のない建築」を構想していたのが、ポストモダン期には記号としての形のゲームに逸れていくんだけれど、同時に、ニューヨークでパラディアム(1985年)というディスコテック――いまで言うクラブをつくったりもしている。

磯崎新「パラディアム](1985)

Photo by Furudate Katsuaki 写真提供:Arata Isozaki and Associates

あれも劇場の改装ですよね。

浅田 巨大なパラディオ風の劇場を改装したんでパラディアムというんですね。いまだったらLEDを使えばいいところ、ブラウン管をたくさん並ベた巨大ディスプレーや、ストリートや地下鉄で落描きしていたキース・ヘリングのグラフィティ壁画などがあり、それをアンディ・ウォーホルが見に来るとか、HIV/AIDSアクティビスト・グループACT UPの資金集めパーティーがあってキースがフライヤーを描くとか、そういう空間だった。つまり、音や映像や身振りや言葉の織り成すイベントが主体の「非物質的な建築」(『Domus』誌の評を引けば)だったんですね。そういうものが2003年のYCAMにつながったんじゃないか。

●前衛の時代に

坂本龍一+高谷史郎「LIFE – fluid,invisible,inaudible…」(2007)

写真:丸尾隆一 写真提供:YCAM

そのYCAMで坂本さんとオペラ「LIFE」をインスタレーション化した「LIFE – fluid, invisible, inaudible…」をつくったんですね。そもそも「LIFE」には浅田さんも参加していた……なんという肩書でしたっけ?

浅田 コンセプト・デザイナーって言ってたかな。

高谷 本当にその名の通りで、上演は1999年の秋でしたが、その年の正月に坂本さんと京都でミーティングをしたのですが、そこに浅田さんが分厚いコピーの束を持ってきて机の上にドンと置いた。こんなテクストがある、映像はどこにあるという資料の束で、それをみんなで見ながら、このシーンにはこれを使おう、あれを使おうと言って、オペラの骨格が決まっていったんです。

浅田 もちろんそれは粗い骨格に過ぎなかったし、出来上がったオペラのテクストは『LIFE -TEXT』(NTT出版)にまとめられているけれど……。とにかく、オペラ「LIFE」は東京の武道館と大阪城ホールで公演したあと、せっかくだからYCAMに籠もってDVDにでもしようかと言っていたんですね。でも、クリエイティブなアーティストはそんなことより次の作品をつくるほうが楽しいので、DVDは結果的に雲散霧消してしまい、リニアに展開していくオペラを見せるだけでは面白くない、会場を自由に歩き回って好きな順序で鑑賞できるようなものがいいということになって、天井から吊られた9つの水槽に霧が立ち映像が投影されるのを下から見上げる文字通り架空庭園のようなインスタレーション「LIFE fii」が出来た――僕はいまだにオペラ「LIFE」もDVDか何かにまとめておくべきだと思うけれど。ともあれ、その延長線上で、YCAMが10周年を迎える2013~14年に坂本さんを中心とする「Art―Environment―Life」展をやったわけですね。

高谷 先ほど浅田さんがおっしゃった、84年の『音楽図鑑』。その年にダムタイプは活動を始めたのですが、当時、ものすごく影響を受けていました。スティーヴ・ライヒやローリー・アンダーソンなどと同時に、坂本さんに影響を受けたんです。いま聴くと恥ずかしいような気になりますが、学生のときだったから「ああ、かっこいい」なんて言いながら、パフォーマンスでは古橋悌二と山中透がつくった音楽を使っていましたが、いま考えると「ああ、あれって『音楽図鑑』のあの曲だ」って感じます。

その前の影響と言えば、先ほど話に出た万博ですね。僕は奈良で生まれ育っていて、70年万博の当時は小学校1年か2年だったかな。磯崎さんは敗北を感じたってことですけど、我々子供は輝ける未来をそこに見てしまった。ベルギー館でマルチメディア・パフォーマンスみたいなものをやっていたんですよ。そういうアーティスティックなパビリオンがいっぱいありました。

浅田 いまではとても考えられないけれど、1945年の敗戦で廃墟になった日本が必死に這い上がって近代化し豊かな民主的平和国家として復活したことを全世界に見せたい、そこで科学技術の最先端を見せると同時に芸術の最先端も見せたい、大衆にわからないくらいがいいんだ、と政財官界のお偉方が言っていた。例えば鉄鋼業界の鉄鋼館(「EXPO’70 パビリオン」という名前で残っている)の中心が、1000個以上のスピーカーを吊った「スペース・シアター」という円形劇場で、音楽のディレクターが武満徹、造形のディレクターが宇佐美圭司、それで、武満徹自身のほかヤニス・クセナキスや高橋悠治の前衛的な電子音楽が鳴り響き、宇佐美圭司のレーザー光線が飛び交う。よくあんな企画が通ったと思いますが、それは必ずしも例外ではなくて、例えばドイツ館も球形のホールで体験するカールハインツ・シュトックハウゼンの前衛的電子音楽が中心でした。

あるいは、ペプシ館は、E.A.T.(Experiments in Art & Technology[アートとテクノロジーの実験])という、ロバート・ラウシェンバーグのようなアーティストやビリー・クルーヴァーのような一種のマッド・サイエンティストのグループが引き受け、デイヴィッド・チュードアなんかが現場に来ていたのだけれど、彼らはバックミンスター・フラー派だったので、フラー・ドームではないパビリオンの建築が気に入らず、いちばん若手のメンバーだった中谷芙二子さんに「なんとかこのパビリオンを隠せ」と言い、それで中谷さんが霧を出した。これが霧のアーティスト中谷芙二子の出発点ですよ(中谷さんはビデオ・アートの先駆者でもありますが)。

中谷芙二子+高谷史郎 「CLOUD FOREST」(2010)

写真提供:YCAM

中谷さんはYCAMでも2010年に高谷さんと「CLOUD FOREST」[雲霧林]展を開催しました。さっき話に出たガラス張りの中庭の上から霧が出てきて、1分も経たぬ間に真っ白になる。あれは怖いくらいでしたね。磯崎さんと僕で中谷さんと高谷さんを囲むトークもやり、大阪万博ペプシ館の話もそこで聞きました。

坂本龍一+高谷史郎「LIFE – WELL performance」(2013)

写真提供:YCAM

坂本龍一+高谷史郎「LIFE – WELL installation」(2013)

写真提供:YCAM

2013~14年の坂本さんを中心とするYCAM開館10周年記念展では、坂本さんと高谷さんが能「鷹姫」(イェイツが能に触発されて書いた「鷹の井戸」を日本で能に書き直したもの)を題材にした「LIFE – WELL performance」を上演したほか、近くの神社にある井戸の形に似た四角い池を霧で満たし、その霧の動きをカメラでキャプチャーして音が変化するインスタレーションをやりましたよね。中谷さんがそれを見に来て、「ああ、素敵ですね。坂本さんと高谷さんがやると霧もこんなに美しい芸術になっちゃうんですね。私なんかずっと反芸術だから」と。中谷さんは何の悪気もなく素直に褒めているんだけれど、前衛アーティストの言葉として聞けば全否定ですよ(笑)。ともあれ、いまのこの奈義町現代美術館での歴史的な出会いの背景には、そういう多様にして濃密なプロセスがあったということですね。

●談山神社で能を観る

高谷 僕は坂本さんに紹介してもらったのも浅田さんからですし、磯崎さんに紹介してもらったのも浅田さんからだと思います。僕が大学を卒業した少し後くらいから[建築と哲学の架橋を目的とした]Any会議が開催され、合計10回あったのかな。世界の様々な都市で開催されて、その内の何回か、バルセロナやアンカラに一緒に行かせてもらって、話を聞かせてもらった記憶が色々あります。

Any会議で発言する磯崎新

レンタカーのドライバーとして「アッシー君」になって(笑)。

高谷 そうですね(笑)。磯崎さんは乗せてなかったですけど、柄谷[行人]さんや浅田さんを乗せて緊張した覚えがあります。

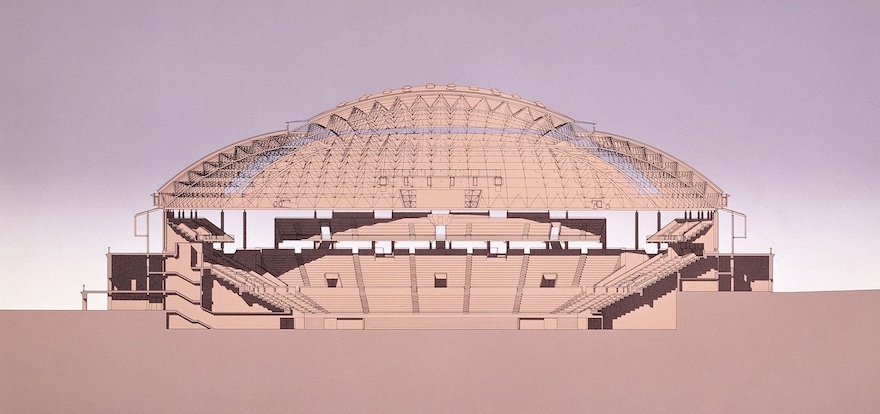

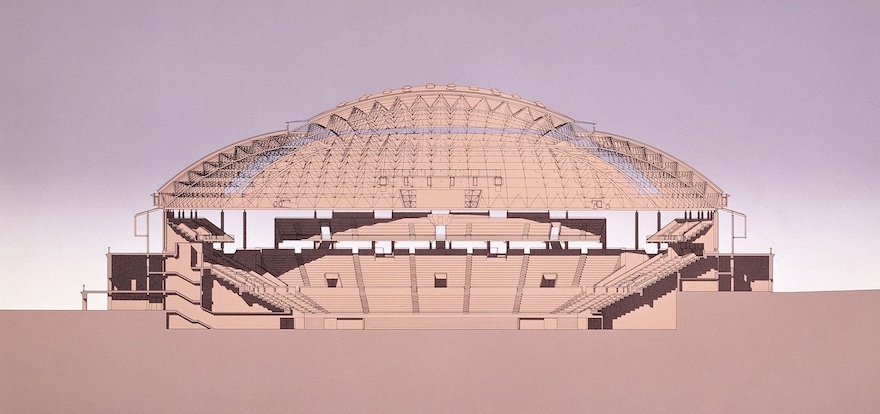

磯崎新「パラウ・サン・ジョルディ」(1990)の断面図

©Estate of Arata Isozaki

写真提供:Arata Isozaki and Associates

バルセロナと言えば、1992年のバルセロナ・オリンピックは、マスター・プランのコンペティションで優勝者がおらず、数人で施設の設計を分担したのだけれど、磯崎さんが体育館パラウ・サン・ジョルディを担当し、開会式のパフォーマンスの演出がラ・フラ・デルス・バウスという過激なパフォーマンス集団、音楽が坂本さんの作曲で指揮もしていた。ところがNHKの中継ではそのことはほとんど語られず、坂本さんの音楽の間ずーっと、この選手はどうだとか、あの選手はどうだとか、アナウンサーが喋っているわけですよ。別チャンネルで音楽だけ聴けるようになっていればまだしも、当時はそれは無理だったんじゃないかな。磯崎新や坂本龍一が世界的にいかに重要な存在であるかを、日本のマス・メディアが認識してないんですよ。

1970年大阪万博はさっき言ったようにみんなが背伸びしていたのに対し、それ以後は資本主義的大衆迎合文化が全面化し、子どもでも楽しめる水準までバーを下げないと許されなくなった。結局、ゆるキャラやロボットが歌い踊るような恥ずかしいことしかできない。あるいはチーム・ラボに代表されるお子様ランチ型てんこもりアミューズメント。それはアミューズメントとしても上質とは言えないにせよ、まあ許せるとして、引き算なしでは(つまり否定性なしでは)アートにならないんですよ。しかし、磯崎新のような偉大なアーキテクトや坂本龍一のような偉大なアーティストが世を去る一方、下らないアミューズメントがアートとしてもてはやされるようになっているわけで、世も末と言うほかありません。これはまあ僕の個人的見解で、高谷さんの同意は求めませんけれど(笑)。

高谷 磯崎さんとはそのあとも、奈良の談山神社でお会いしました。大倉源次郎さんに誘っていただいて能(「多武峰 談山能」)を見に行ったのですが、磯崎さんも来られていたんです。

浅田 明日香からひと山越えたところに、中大兄皇子(後の天智天皇)と中臣鎌足(後の藤原鎌足)が蘇我氏を打倒する談合をした多武峰談山神社がある(談山神社というのは明治の神仏分離令以後の名前で、神仏習合の時代には妙楽寺だった)。そこに昔から『翁』(三番叟を含む)で使われていたという翁の面がある。それを使って、小鼓の名手である大倉源次郎さん(坂本さんの「LIFE – WELL performance」にも参加していた)を中心に演能をやっていたんですね。能管の藤田六郎兵衛さんもよく来ていた。本殿の下に小川が流れており、それを挟んだ両岸で六郎兵衛さんと源次郎さんの掛け合いを聴いたのは忘れられない。

高谷 参拝路が間にあり、本殿の向かい側に宿舎のような建物が建っていて、そこで大倉源次郎さんがミーティングをされていたんですね。反対側の本殿では、六郎兵衛さんが能管を用意して待っている。その掛け合いを谷をまたいでやるというのを、我々は六郎兵衛さんの側で見ていました。

浅田 磯崎さんは2022年の暮れに91歳で亡くなったけれど、晩年にも寒い中「春日若宮おん祭」を見に行ったりしていたし、2019年の冬至前日には僕が杉本博司さんの江之浦測候所に案内して杉本さんと日の出を見たりもした。最後まで好奇心に満ちていましたね。考えてみれば、ものすごく偉い人で、プリツカー賞は日本の若い人たちが取ったあとでやっと取ったとか言われるけれど、磯崎さんはプリツカー賞の創設にかかわったアドバイザーだったので、「自分に出すわけにもいかないよ」と。最晩年になって、あえて受賞された。

高谷 談山でも言っておられましたね。「この賞は僕がつくったようなものだから、僕はもらうわけにはいかないのだが、最終的に受け取ることになり、ニューヨーク・タイムズには『冥土の土産』って書いてもらったんだよ。英語では『墓に冠』とかなんとか」って言って大笑いされていました。

●アーティストの作品としての美術館

浅田 磯崎さんは奈義町現代美術館を構想したとき、サイト・スペシフィックな美術館をつくろうと言った。「こういうところで中途半端なものをつくっても人はなかなか来ない、ここに来ないと見られないものをつくろう」と。それはアーティスト・スペシフィックな美術館ということでもあって、自分の建築をつくるというより、荒川修作+マドリン・ギンズ、岡崎和郎、宮脇愛子という3名・組のアーティストの作品に絶妙な舞台を与えたと言ってもいいでしょう。

荒川修作+マドリン・ギンズ「遍在の場・奈義の龍安寺・建築する身体」(展示室「太陽」。1994)

写真提供:Nagi MOCA

© 1994 Reversible Destiny Foundation. Reproduced with permission of the Reversible Destiny Foundation

荒川修作さんとマドリン・ギンズさんの最初の案は五重塔をひっくり返すというものだったけれど、磯崎さんはアーティストの顔を立てながら粘り強く説得し、傾斜した円筒の中で龍安寺の石庭のレプリカがポジとネガで相対しているという作品が出来た。写真で見るとわからないだろうけれど、中に入ると本当にくらくらします。

岡崎和郎「HISASHI-補遺するもの」(展示室「月」。1994)

写真提供:Nagi MOCA

岡崎和郎さんのコンセプトは「補遺」ですね。これはデリダのコンセプトのひとつでもあって、本体・本文と補遺の関係は必ずしも確定できない、と。庇が月光に溶けて垂れてきているような岡崎さんの作品は建築本体より印象的に見える――と同時に、磯崎さんならではのシャープな建築はあの作品にとって最良の舞台になっていると言えるでしょう。

宮脇愛子「うつろひ-a moment of movement」(展示室「大地」。1994)

写真提供:Nagi MOCA

そして、半分が水に覆われた宮脇愛子さんのスペースでは、「うつろひ」と呼ばれるワイヤーの彫刻が自在な曲線を描いて広がっていて、題名の通り、止まっているようで揺れており、揺れているようで止まっている。

高谷 ダンサーの動きみたいに見えますよね。ダンサーの動きを、軌跡だけ捉えたらあんな形になるのかな、と思いました。

浅田 磯崎さんは、宮脇さんの彫刻は、彫刻に×を付けたようなもの、つまり脱構築された彫刻だと言っていた。それは、はっきりした形のある彫刻ではなく、運動するキネティックな彫刻でもない。静止と運動の狭間にあるゆらぎの気配みたいなものが「うつろひ」の本体ならぬ本体なんですね。そこに能を現代化したような「TIME」の一場面がビデオ・インスタレーションで再現され、藤田六郎兵衛さんの笛が時空を切り裂くのだから、これ以上の取り合わせはないでしょう。

高谷 宮脇さんの「うつろひ」には、すごくテンションがありますしね。動きのエネルギーが溜まっている感じがします。

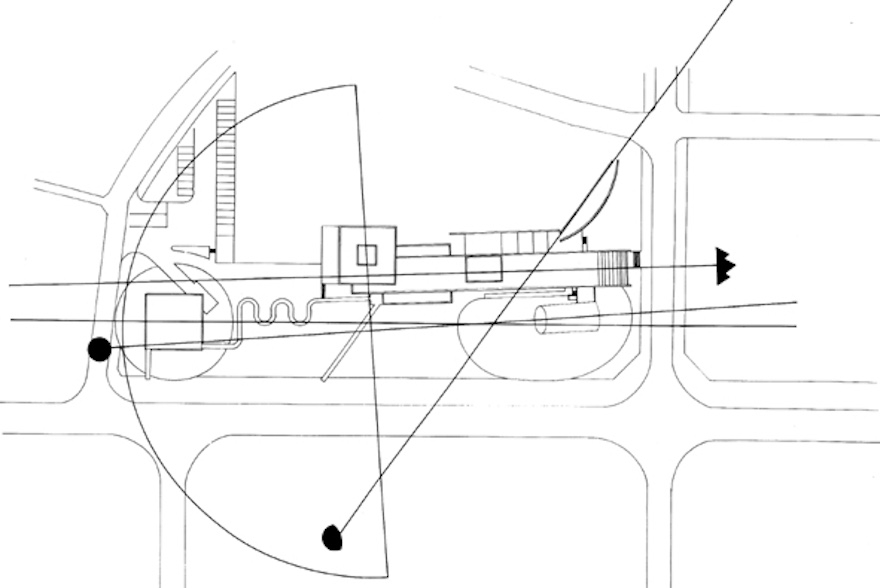

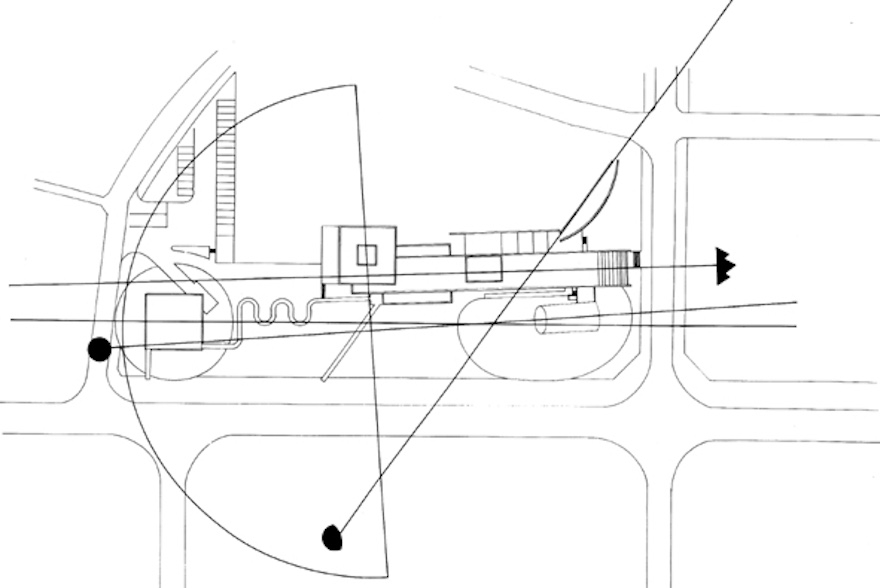

磯崎新「奈義町現代美術館」の概念図

©Estate of Arata Isozaki

写真提供:Arata Isozaki and Associates

ともあれ、磯崎さんは、それぞれのビジョンを大事にしながら、それぞれの作品がいちばん生きるような場を与え、それらを実にうまく配置しているんですね。荒川さんとギンズさんの太陽に向かう円筒は南北軸に沿っており、岡崎さんの月の部屋の真っ直ぐな壁は中秋の名月の夜10時の方向を向いており、宮脇さんの大地のスペースの中心軸は那岐山の山頂の方向を向いている。3つの軸線が微妙にズレているわけです。磯崎さんの師であった丹下健三さんは、とにかくひとつ軸線を決めて、そこからすべてを設計していく。彼を有名にした戦争中の大東亜建設記念営造計画案では富士山に向かう軸線がそうであり、戦後の広島平和記念公園では設計競技の対象領域外にあった原爆ドームに向かう軸線がそうだった。ところが奈義町現代美術館では微妙にズレた3つの軸があって振動しているような感じ。太陽の円筒は太鼓でもあり、月の部屋は足音を響かせる装置でもあり、大地のスペースで微かに揺れるピアノ線も不可聴(inaudible)な音を発しているようだけれど、さらに美術館全体がひとつの楽器であるような印象さえ持ちます。

高谷 建築家は、自分のエゴを通す人が多いような気がするんですけど、実際にはそうやるとリアライズできなくなることが多い。でも磯崎さんは、きっとアーティストが自分で思いついたかのように、うまく話を持っていくんだろうと思います。建築は施主とのコラボレーションじゃないですか。ここ(奈義町現代美術館)の場合は、施主もそうですが、アーティストとのコラボレーションでもあるので、アーティストからは、こうしようああしようというアイディアがいっぱい出てくると思うんです。そこをうまく汲み取っていきつつ、その人が納得するように話を持っていって、こういう建物が出来たんだろうなって思いました。

浅田 磯崎さんはひとりで全部決めてしまうタイプではなく、むしろ色んな人たちとの対話の中から、その人たちが意識していない解までうまく引き出して、引用のコラージュのような形で建築をつくった人だ――それはこの美術館に限らないと言えるかもしれません。

●両性具有的なスフィンクス

浅田 日本の建築界には、前川國男、坂倉準三、吉坂隆正というル・コルビュジェに学んだ3人がいて、前川さんの事務所に丹下建三がいた。丹下グループが1960年に東京で開催された世界デザイン会議に際してつくったメタボリズム・グループ(建築も都市も生物のようにメタボリズム[新陳代謝]を通じて変化していくべきだと主張する)には大高正人・槇文彦・菊竹清訓・黒川紀章がいて、その次に槇文彦が「野武士」と呼んだ伊東豊雄のような全共闘世代や安藤忠雄のように大学に行ってない「ゲリラ」が出てくる。丹下グループが良かれ悪しかれエリート的で、個人住宅を設計することと都市を計画することがつながっていたのに対し、伊東豊雄の「中野本町の家(ホワイトU)」や安藤忠雄の「住吉の長屋」などの場合、資本主義の大量生産・大量消費・大量廃棄の生み出した都市の混沌に抗して、小さな、しかし光と風に満ちた孤塁に籠もるという感じだった。しかし、磯崎さんは丹下グループに属しているように見えながら、同時にネオダダのアーティストたちと付き合ったりして、体制派エリートには収まりきらなかったし(磯崎さんの年齢や人間関係からするとメタボリズム・グループに入っていてもおかしくなかったのに、メタボリズムの成長路線が結果的に田中角栄の日本列島改造論のようなものに取り込まれていく一方、磯崎さんは廃墟の永劫回帰とも言うべきビジョンにこだわり続けた)、「野武士の世代」を海外に紹介したりしながら、彼らから見ればあまりにもエリート的だった。建築史の中心にいるようで、どこかズレているんですよ。

そのあと21世紀にかけて、個人ではなくユニット派と言われる建築家集団が目立つようになり、コミュニケーション重視の風潮の中で、「建築家が勝手なデザインを押しつけてはいけない、コミュニティに寄り添い、彼らの望むデザインを聞き出さないといけない」というような議論がよく聞かれるようになった――住民は自分たちの思いつかないデザインを求めて建築家を招いているのに。磯崎さんがそういう風潮をどう思っているか直接聞いたことはないけれど、あまり興味がなかったんじゃないかと思いますね。むしろ、SANAA (Sejima And Nishizawa And Associates)――というか妹島和世に注目し、『日本建築思想史』では堀口捨己・丹下健三・磯崎新という日本近代建築史の系譜の上に妹島和世を位置づけてみせた。世界的に見ればザハ・ハディドです(だからこそ、東京オリンピック2022に際しての新国立競技場の国際設計競技でザハ・ハディド案が公式に選ばれたにもかかわらず予算の膨張を理由に安倍晋三首相がそれをキャンセルし、それが原因ではないにせよザハが心臓病で急逝したのは、ショックだったでしょう)。むろん、時代の流れに敏感な磯崎さんがフェミニズムの流行に乗ったという面はあるかもしれない。でも、後は女性建築家に託すと言わんばかりの口ぶりを聞いていると、どうしてもそれだけではないような気がしてなりません。

奈義町現代美術館の開館30周年ということなので、設計者である磯崎新さんについてやや復習めいた話が長くなってしまいましたが、これは僕の磯崎新論にもつながります。エリートであれ「野武士」であれ、普通の建築家が自分の知力と膂力で世界の謎を解き新しいものをつくりだそうとするオイディプス的な男性的主体であるとすれば、引用のコラージュのような建築をつくり、さらにそれを自身の言説で十重二十重に取り巻いてわれわれを煙に巻く磯崎新はむしろ両性具有的なスフィンクスのごとき存在ではないか。実のところ、磯崎さんにも当然オイディプス的なところはあって、特に日本を捨てて琉球人となりそのまま世を去った晩年の姿は岩戸の向こうに姿を消す「コロノスのオイディプス」のように謎めいている、と朝日新聞の追悼記事に書いたのですが、少なくとも、磯崎新がオイディプスとスフィンクスを一身に兼ね備えたような存在であり、自分の中にある複数の声の対位法から作品を生み出していた、そして奈義町のような場合にはアーティストたちの声もその対位法の中に織り込まれていた、そんな印象を持つんです。

吉野の大名持神社にて。左より、高谷桜子、高谷史郎、磯崎新、辛美沙(Misa Shin Gallery)の各氏

写真提供:Arata Isozaki and Associates

談山能のあと、一緒に和紙(宇陀紙)を見に吉野まで連れていっていただいたのですけど、そのときはその地域の歴史や様々なお話を聞かせていただきました。お話もすごく上手だし、知識もたくさんあって、お忙しい中でも僕たちのような者を誘ってくださる。すごい好奇心と、人とのコミュニケーションが好きな方なんだろうなという印象でした。

浅田 そういう意味では、奈義町現代美術館は企画展スペースでも多種多様な展覧会をやってきたし、美作三湯芸術温度という地域アート・フェスティバルも開催されてきた。そして今年は「森の芸術祭」という大規模な地域アート・フェスティバルに奈義町現代美術館も参加することになった。こういう動きを磯崎さんはきっと面白がっただろうと思いますね。

高谷 ここでは平井優子さんがダンスをしたり、宮田まゆみさんや色々なミュージシャンがライブコンサートをしたりしていますよね。そういう色んな使い方がある。建築って、出来たときが完成ではなくて、利用者がどのように使うかによって決まってくるように思うんですが、すごくうまく使っておられると感じます。そうやって使われているから、30周年でこのクオリティを維持されているのかなと思います。

浅田 荒川さんとギンズさんの作品は非常によく出来ているけれど、オープニングで見たとき経年劣化が心配になった。でも、いまもすごくきれいなままですよね。

高谷 建築は使ってないと古くなっていくじゃないですか。そういう古びた感じが全然しない。「TIME-déluge」の展示の下見に来たときに驚きました。

浅田 建築を楽器に喩えれば、いい楽器も使わないとダメになる。その意味で、磯崎さんは楽器をつくることだけではなく楽器をいかにプレイするかに興味を持った人だし、その点、奈義町現代美術館という楽器はうまくプレイされてきたと思いますね。これは比喩だけれど、現に宮脇さんの作品はピアノの弦のようだし……

高谷 岡崎さんの部屋にしても、足音の反響がすごいんです。びっくりするほど残響がある。三日月の形がいいんでしょうね。

浅田 足音がキーですね。観客も自分の足音によって月の部屋をプレイするわけですよ。

●「TIME」と「TIME-déluge」

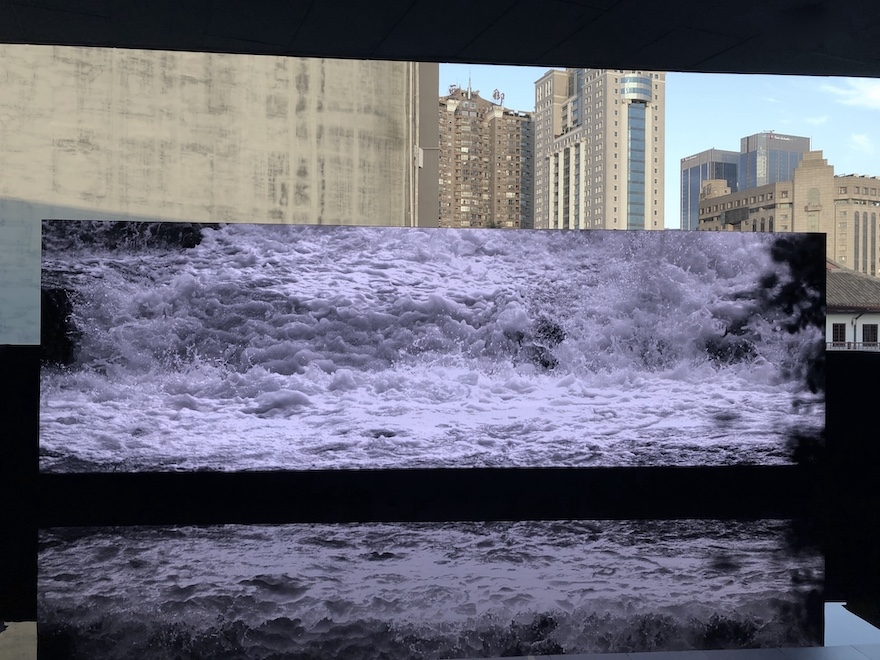

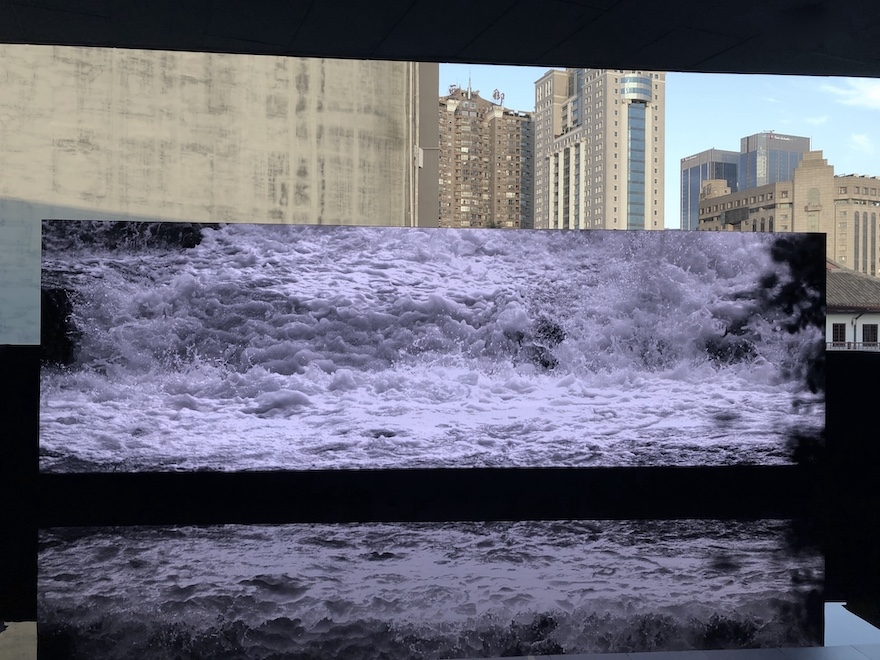

高谷 [映像を見せながら]これは四川省の成都という街です。北京に、M WOODS(木木美術館)という私設の美術館があり、2021年に坂本龍一さんの個展が開催されました。その後、2023年に成都にも新館がオープンすることになり、坂本龍一さんの展覧会が開催され、そこで「TIME-déluge」も展示しました。展覧会は、坂本さんが亡くなられた後にオープンしました。美術館にはベランダがあって、そこに水盤をつくって、LEDのスクリーンを置いて、向こうには成都の町が見えています。

浅田 不動産バブル崩壊に向かって爆進する中国の高層ビル群を背景にこの洪水が見えるというのも面白いですね。

坂本龍一+高谷史郎「TIME-déluge」(2023)。成都での世界初展示

写真提供:Dumb Type Office

これは「TIME」で使った映像です。ハイスピード・カメラで撮影したこの水の流れの映像を坂本さんに見せたら、即座に「使おう」ということになりました。今年[2024年]の12月に始まる東京都現代美術館の坂本龍一さんの展覧会では、「TIME」のパフォーマンス全体をモチーフにしたインスタレーションを展示する予定ですが、成都ではこのワン・シーンだけを切り出したインスタレーション作品にしたんです。

音は、僕はパフォーマンスで使われていた音にするのかなと思っていました。坂本さんがフランソワ・バシェの音響彫刻を録音した音です。音響彫刻は、先ほど話に出た鉄鋼館で、武満徹さんがバシェに依頼してつくってもらったものですが、武満さんはこの音響彫刻のために「四季」という曲を書いています。

万博のあと解体されて倉庫に保存されていたバシェの音響彫刻を修復するプロジェクトが始まり、2013年に2基、そして2015年には京都市立芸術大学が2基の音響彫刻の修復を手がけ、4基が揃った記念として「四季」が京都芸術センターで演奏されたんです。それを見に行ったらすごく面白かったので、情報を坂本さんに送ったところ、「ぜひ、音を録音してみたい」ということになり、京都市立芸術大学の柿沼敏江先生にご相談して許可をいただき、録音をさせていただいたんです。その音は『async』というアルバムの楽曲に使われています。その後、「TIME」のためにもう一度、坂本さんは京都に来られて録音しました。

バシェの音響彫刻を演奏する坂本龍一

撮影:高谷史郎

「TIME」のパフォーマンスのベースとなるサウンドトラックをヘッドフォンで聞きながら、バシェの音響彫刻を演奏して、録音されていました。バシェの彫刻はバネがビヨーンと付いていたり、鉄板がグニッと曲がっていたり、ガラスの棒が立っていたり、というもので、僕たちが触っても音にならない。でも、坂本さんはほぼ初見で、「TIME」の1時間くらいのトラックに合わせて「ここでこの音が欲しい」という音を録音されました。音楽の天才だけあって、音に対する感性がすごいんです。これは使える、使えないという判断、こうすればもっといい音が出るという判断がその場で瞬時にできる。

浅田 前衛音楽から出発すると同時に、フリー・ジャズなんかも視界に入っていたから、その場でのインプロビゼーションに強い。一瞬一瞬、それ以上ありえないほどうまい解答を出しながら相手に渡す。そういうことが本当に上手だった。[映像を見ながら]これはパフォーマンス版のほうですね。

宮田まゆみ 田中泯 in 坂本龍一+高谷史郎「Time」(2021)

ホランド・フェスティヴァル © Sanne Peper

「時間」についての作品で、3つの「夢」と、ひとつの「道を造る男」の話で構成されています。舞台上に水盤があって、田中泯さんと笙の宮田まゆみさん、そして石原淋さんが出演されています。上演までに長い時間がかかりましたが、最終的に2021年のホランド・フェスティヴァルで実現しました。

坂本さんは、時間というものは人間が扱いやすいように決めているだけで、本当は時間で区切れるものは何もない、だから本当は始まりも終わりもないパフォーマンスがつくりたい、とおっしゃっていました。ミュージシャンがどこかに固定して演奏している必要もなくて、移動しながら演奏していてもいいだろうと、本当に自由な発想で考えていました。

浅田 いま注意して聞くと、色々なノイズや水の音が入っていますが、最初に話があったように、成都や奈義町に展示するインスタレーションでは能管だけでいいと決められたわけですね。

高谷 そうですね。

●「教授」は熱心な学生だった

浅田 僕のいる京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)で、長く東京大学と放送大学で教鞭を執ってきたフランス文学者の渡邊守章さんが教えていた。自分で訳したラシーヌやジュネなどの劇を自分で演出する。他方、観世三兄弟、特に天才と謳われた観世寿夫と親しく、直接に謡の指導も受けていた。「寿夫さんは左翼で家元制度反対だったから月謝を取る稽古はしない、対等の立場でただで教えてくれた」という貴重な証言を覚えています。

いまは三兄弟の次の世代が中心ですが、彼らからすると渡邊さんは父親の世代が一目置いていた存在なんですね。そういう人が、我々の大学でも年に一回、最高水準の能をやろうと言って、先ほど言った小鼓の大倉源次郎さんや、大鼓の亀井広忠さん、そして笛は藤田六郎兵衛さんといった当代最高の囃子方、そして観世銕之丞さんをはじめとする能役者たちによる公演を毎年観るという幸運に浴していました。これは渡邊さんや藤田さんの死後も続いています。

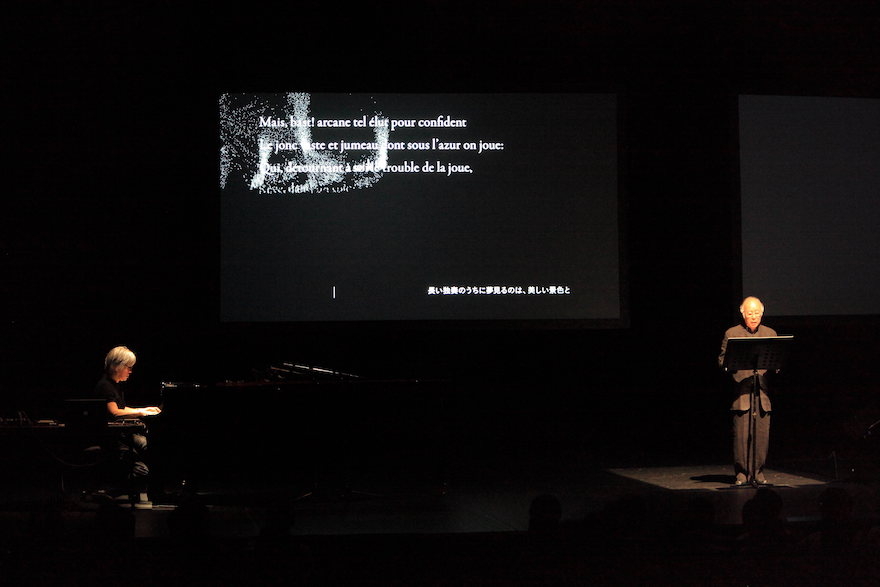

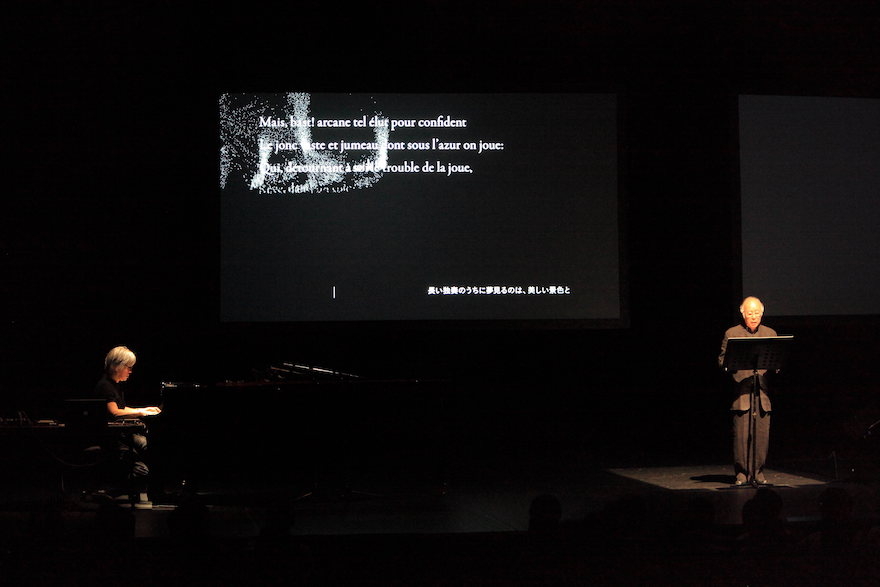

そのうち、渡邊さんがマラルメ詩集のリーダブルな日本語訳を岩波文庫から出すことになった。そこで、渡邊さんがフランス語原文と日本語訳で読むマラルメを、坂本さんの音楽と高谷さんの映像、さらにはダンスその他で彩るという、ものすごく贅沢な企画を考えてみたら、坂本さんがぜひやりたいと言うんですね。

「マラルメ・プロジェクト I」(2010)で演奏する坂本龍一と朗読する渡邊守章。映像は高谷史郎

写真:清水俊洋 写真提供:京都芸術大学舞台芸術研究センター

彼は「教授」と呼ばれるにふさわしい人だったけれど、それ以上にものすごく熱心な学生なんです。「自分はドビュッシーで音楽に目覚め、なぜ自分がフランス人のクロードではなく日本人の龍一なのかと思った」と言っていたので、僕は彼へのメールはクロード宛てにしていましたけれど(笑)、マラルメが「半獣神の午後」という詩を書き(1865~76年)、ドビュッシーが「半獣神の午後への前奏曲」を書き(1894年)、ロシア・バレエ団でニジンスキーが踊る(1913年)という歴史があった、坂本さんはそれにすごく興味を持っていたんですね。で、「半獣神の午後への前奏曲」はよくわかっているけれど、詩は詳しいところまで知らないので、渡邊さんの朗読を聞きながら勉強できるならまたとない機会だ、と。それで、渡邊さんが他の作品も含むマラルメの詩を朗々と朗読する一方、坂本さんがピアノを中心としてそれを即興的に伴奏し、高谷さんも、古舘健さんのプログラムにより無数の点がふわーっと集まってきて文字の形を取り、字幕になったかと思うとまた散乱していく(星屑が星座を描いたかと思うとまた散乱していくように)映像、そして開いて立てた本のような半透明スクリーンが回転する舞台装置をつくって、それを彩った。途中からは白井剛さんと寺田みさこさんのダンスも加わった。「半獣神の午後」をコメディー・フランセーズの舞台にかけようとして果たせなかったマラルメが生き返って観たらきっと喜んだに違いない、素晴らしい舞台でした。そういうことを2010年から3年間にわたって3回やったんですね。

その延長線上で、渡邊さんは晩年、クローデルがヴァーグナーの「ニーベルングの指環」に対抗して書いた、全部やると4日かかる「繻子の靴」を上演したいと言い出した。それでまず、「繻子の靴」の一場面である「二重の影」を取り上げ、能の「葵上」と併せて上演したんですが、それにも高谷さんが付き合ってくれて、素晴らしい舞台になりました。

それで渡邊さんは「繻子の靴」を全曲上演したい(もちろん1日で収まるようにカットした上で)と言い出したのだけれど、僕は現実主義者なので、国立の劇場のディレクターのような権限と予算がないと満足な上演は難しいだろうと思った。本当なら渡邊さんのような人がそういう地位に就いてもおかしくないのに、日本ではそうはならないんですね。ところが高谷さんはその無謀な試みにもちゃんと付き合ってくれたんです。

高谷 いや、楽しかったんですよ。僕はそれまで演劇には全然興味がなかったので観てこなかった。渡邊先生は稽古で、まず自分で全編読まれるんです。それを役者さんが聞いて、自分のパートをどういうふうに読むべきかを考える。演劇というよりは朗読なんですね。そういうのも勉強になりました。

「繻子の靴」には、長い戯曲の中にほんの2ページ、5分ほどの、とりわけ詩的なパートがあるんです。守護天使が出てきて、ドニャ・プルエーズを導いてゆくシーン[3日目第8場]。渡邊先生はその場面に能管を取り入れ、藤田六郎兵衛さんに演奏をお願いすることになりました。京都で公演した後、静岡芸術劇場で公演があり、六郎兵衛さんは癌を患っておられたのですがリハーサルに参加してくださっていて、けれどかなり体調が悪くなられてしまって、これ以上稽古に付き合っていただくのは厳しいと判断し、急遽、演奏を撮影・録音させてもらって、その録音でリハーサルすることにしました。「この録音で練習しておきますので、本番だけ来てください」と言って録ったのがこの音なんです。けれど、撮影のあと、すぐに入院されて、本番も録画した映像でやることになりました。本当に残念ながら、この録音が最期の演奏となってしまいました。

坂本さんと六郎兵衛さんは以前から親交がありました。吉永小百合さんのチャリティ・コンサートでの、坂本さんのピアノと六郎兵衛さんの能管のセッションはとても印象に残っています。YCAMで野村萬斎さんを迎えて「LIFE – WELL performance」を上演したときにも、能楽師の人たちと坂本さんがピアノを演奏する場面がありましたが、坂本さんは能楽との演奏はとても難しいとおっしゃっていました。でも、六郎兵衛さんは名古屋音楽短期大学(現・名古屋音楽大学)の音楽科を卒業されていて、ピアノのこともよくわかっているから、やりとりができると言って喜んでおられたんです。だからいつの日か、何か一緒にやりたいという話をされていたのは聞いていました。「TIME」の制作過程で、この六郎兵衛さんの笛の演奏の録音を坂本さんに送ったら、ぜひとも使おうということになりました。

●ホスピタブルな空間

高谷 磯崎さんは、春秋座での渡邊守章先生の公演を見に来られたことがあります。「守章が何をやりたかったか、やっとわかったよ」と言われていて(笑)。

浅田 渡邊さんはラシーヌから出発しクローデルを経てジュネまで行くわけですが、基本的に「言葉の演劇」の人――厳密には「言葉の演劇」を脱構築しようとする人なんですね。他方、磯崎さんは「身体の演劇」、とくに鈴木忠志さんなんかに近かったので、渡邊さんの舞台を見ると「まるで宝塚じゃないか」ということになる――磯崎さんは相当口が悪かったから(笑)。それが、高谷さんたちの助けを得て、磯崎さんも渡邊さんが「言葉の演劇」を脱構築しようとしているのだということがやっとわかったんですね。しかし、「勘でこれは面白そうだと思って見に来た」と言われる好奇心と熱意は敬服に値する……

高谷 磯崎さんが遠路を京都まで見に来るという興味はすごいなと思いました。

浅田 先ほどから入り組んだ人間関係のことを高速で説明しているので、わかりにくかったらお詫びしますが、ひとことで言うと磯崎さんも坂本さんも高谷さんも「俺の歌を聴け」というタイプではないということです。

坂本さんは小学生のときに高橋悠治のリサイタルを聴いたというくらいで、最初は前衛音楽で最先端まで行こうと思っていたかもしれないけど、たとえばクセナキスがそこまで行っちゃったし、その次の高橋悠治に至っては、政治的にも過激化して毛沢東主義に傾倒し、最先端を突き抜けて、農民がゆっくり水牛で田んぼを耕しながら草笛を吹くような音楽がいい、というところまで行った。映画でいえばパレスチナでプロパガンダ映画を撮ろうとしたジャン=リュック・ゴダールも同じです。高橋やゴダールがモダニズムの前衛を突き抜けたあと、なお音楽や映画をつくるのなら、ポストモダンなパスティッシュという形を取るしかないのではないか。坂本さんやベルナルド・ベルトルッチはそうやって再出発したと言えるかもしれない。とくに坂本さんは、細野さんに頼まれたからテクノ・ポップをやっている、ベルトルッチに頼まれたからロマンティックな映画音楽を書いている、そういう感じですよ。むしろ、自分の音楽と言えるものにたどり着いたのは、早すぎた晩年になってからだと言うべきかもしれません。

高谷さんもそうです。自分はダムタイプの中心メンバーでありドラァグ・クイーンでもあった古橋悌二さんのように無茶苦茶な人間ではなく、普通の人間で……

高谷 そんなことは言ってないですよ(笑)。

浅田 いや、アーティストなんていうのは尋常じゃない人がなるもので自分はそんな柄じゃない、ただアーティストを助けていい作品をつくれるようにするのが楽しい、そう言っていましたよ? 実は坂本さんも細野さんを助けて前衛音楽からテクノ・ポップにスピン・アウトするわけだけれど、その坂本さんをさらに高谷さんが助け、早すぎた晩年にいたるまで寄り添って、これだけの偉大な作品をつくり上げた、それは本当に感動的な物語で、深い考えもなく高谷さんを坂本さんに紹介した僕としてはうれしいかぎりです。

写真提供:Nagi MOCA

今日はライブラリーでお話ししているわけですが、磯崎さんの建築は天窓までスコーンと抜けていて背筋が伸びるような感じ、それでいて居心地がいい。それに対し、いまはやたらとバーを下げ、いわば幼稚園児でも楽しめる空間が多くなってしまっている。特にミュージアムやライブラリーは、大人も子供もちょっと背筋を伸ばして居住まいを正さなきゃいけないと思わせる空間が必要なのに。そういうことを言うと権威主義だと言われる。それの何が悪いのか。そうやって背伸びをすることがなかったら文化は終わりです。

こうして好き邦題にしゃべり散らして、2階で勉強や読書に没頭しておられる皆さんにご迷惑をおかけしたことをお詫びしますが、1階では観客がトークを聞き、2階では個々人が本に没頭している、それらが共存しているところがいいですね。また、一方で丈の高い空間があり、他方で2階の窓際には一人ひとりに造り付けの机があってすごくホスピタブルだというのもいい。磯崎さんは本当にキレッキレのビジョンを持っている人であるとともに、人間がそこで本を読み、物を考えるのに、どういう空間がいいかをちゃんと考えた人でもあった。そうやって出来た日本で最もラディカルと言っていいミュージアムと、日本で最も居心地のいいライブラリーが、30年経ってもこうやってちゃんと使われているというのは、実に喜ばしいことでした。今日は本当にありがとうございました。

(構成:REALKYOTO FORUM編集部/編集協力:池田剛介)

磯崎 新(いそざき・あらた)

建築家。1931年、大分市生まれ。2022年12月28日、死去。

坂本龍一(さかもと・りゅういち)

音楽家。1952年、東京都生まれ。2023年3月28日、死去。

※この対談は、奈義町が主催し、2024年11月21日に現代美術館との複合施設である奈義町立図書館で開催されました。開催時のタイトルは「坂本龍一と磯崎新を巡って」でした(司会:森の芸術祭 大倉佑亮チーフ・コーディネーター)。

協力:株式会社 磯崎新アトリエ+Misa Shin Gallery+Kab Inc./ KAB America Inc.+ Dumb Type Office+

奈義町現代美術館+

森の芸術祭 晴れの国・岡山

関連記事:

高谷史郎・坂本龍一・浅田彰「高谷史郎 明るい部屋」展(東京都写真美術館)トーク

高谷史郎・坂本龍一・浅田彰「ダムタイプ アクション+リフレクション」展(東京都現代美術館)トーク

追悼シンポジウム 坂本龍一の京都【第1部】

追悼シンポジウム 坂本龍一の京都【第2部】

浅田彰×田中純「磯崎新と『日本近代建築史の終わり』」

『群像』2025年4月号

有時庵(磯崎 新)+呆気羅漢(杉本博司)「江之浦連歌」解説:浅田 彰(『REALKYOTO FORUM』2020.03.31)