別のギリシャは可能か?——あるいは芸術祭への「疲れ」をめぐって「ドクメンタ14」レビュー

文:池田剛介

ドイツの地方都市カッセルを舞台に5年おきに開催されるドクメンタ。1955年から続いているこの芸術祭は、今や世界中に林立するそれのなかでも一際大きな存在感を放っている。第7回の際にヨーゼフ・ボイスのプロジェクトとして植樹された7000本の樫の木の成長した姿をカッセル各地に見ることができ、前々回にはアイ・ウェイウェイが1001人の中国人をこの地に招いたことで話題になった。こうして、英米を中心としたマーケット主導の流れが強まる一方で、とりわけ社会や政治の問題に特化しながら硬派な路線でアートシーンでの影響力を確立している。

14回目を数える今回のドクメンタでは「アテネから学ぶ (Learning from Athens)」をテーマに掲げ、カッセル会場に先立ちギリシャの首都アテネでも大規模な展示がオープンした。近年、多くの難民流入や財政危機など、EUの問題を高圧縮して抱えるかのようなギリシャは、西洋文明のルーツにして民主主義の発祥地でもある。カッセルを拠点に継続してきた芸術祭が今ギリシャを大々的に取り上げる、その姿勢は見事と言ってよく、この点だけでも注目に値するだろう(東北復興の後押しなどと言いながら結局のところ被災地での本格的な競技開催を取りやめた某所でのオリンピックなど比較にもならない)。

左手はマルタ・ミヌヒンによる今回のドクメンタのシンボル的な作品

《Parthenon of Books》。仮設のパルテノン神殿が、かつて検閲を受けたことのある本で覆われている。右手はメイン会場のフリデリチアヌム。

今ドイツにおいてギリシャにフォーカスすることは、しかし他とは異なる独特のトーンを帯びることになるだろう。近年のギリシャの財政危機において経済融資と引き換えでの緊縮政策を強く迫ったのは他ならぬドイツと言われる。経済的には厳しい姿勢を貫く半面、文化の面ではギリシャにフォーカスする――ここに見事な戦後処理によって周辺国との関係を築き、EUを牽引するまでの存在感となったドイツの政治的なしたたかさを読み込むこともできるだろう。今回のディレクターに、アウシュヴィッツ強制収容所での悲劇の起きたポーランド出身のアダム・シムジックが起用されていることにも留意すべきである(この点も、靖国問題をはじめとして未だに隣国との関係をこじらせ続けている某国とは大違いと言える)。

さて肝心のカッセルでの芸術祭だが、端的に言おう、これはとにかく疲れる。30以上の会場に160名を超えるアーティストが参加。いわゆる国際的なスター・アーティストはほとんど見られず、ヴィジュアルよりも文脈重視の作品が大半を占め、長時間の映像作品も数多く展示されている。作品自体についての解説は見られるものの、これらがどのような関連を持ってその場に置かれているのか判然としない。やたらと引用の多いわりに、それを束ねる理路の見えないテクストのような散漫さである。会場を巡るわたしたちは、そのあまりの数の作品と、作品を見るためのフレームの不在に困惑させられるだろう。

芸術祭が巨大化するにつれて結局のところ個々の作品の印象は薄れ、見知らぬ地を訪れた(あるいは歩き疲れた)という記憶だけが残る、芸術祭の「モノより思い出」化というべき現在の状況に、わたし自身は批判的であり、もはや芸術の経験ではないとすら時に思う。よりアーティストを絞り込み展示としてのヴィジョンを強く打ち出す方に向かうべきだろう。しかし現実問題として各地での芸術祭が軒並み大型化してきているのは事実であり、今すぐにその規模を縮小すべしというのも難しい相談かもしれない。むしろその全体像を求めることは早々に諦めて、ここではあくまでもわたしのごく有限なパースペクティヴから見たドクメンタ14の姿を取り出してみたい。

* * *

-Fridericianum多くの観客がはじめに訪れるメイン会場のフリデリチアヌムには、ギリシャの国立現代美術館EMSTによる収蔵作品がダイジェスト的に展示されており、ギリシャに注目する姿勢の強さがうかがわれる。80年代ごろまでは、おおよそ美術史の流れの中での対応関係で作品を見ることができるが、90年代以降は社会的・政治的な文脈をベースとしたものが主となり、個別のキャプションを読まなければ作品がまるで理解できなくなる点が興味深い。いくつか印象に残る作品を見ていこう。

左:Takis《Gong》(1978)、右:Jannis Kounellis《Untitled》(1993)

Yiannis Bouteas《Untitled》(1974-1980) photo: Shinya Watanabe

エントランス付近で観客を迎えるのは、ギリシャ出身で、アルテ・ポーヴェラ運動の中心人物にして、ギャラリーの中に生きた馬をつないだ作品でも知られるヤニス・クネリスの彫刻。ズタ袋で囲まれた木炭の中に分厚い鉄板が立ち上がる。その隣には湾曲した鉄板に電磁石が取り付けられ、通電すると鉄板に張り付きながら鐘のように音を鳴らすタキスによる作品。さらに鉄板とロープ、ネオンを組み合わせたイアニス・ボウテアスによる床置きのインスタレーションなど、もの派との同時代性も見て取れるような、素材に対する感性の際立つ作品が並ぶ。

Andreas Lolis《Shelter》(2013-2016) photo: Shinya Watanabe

Rena Papaspyrou《Images in Matter》(1995) photo: Shinya Watanabe

一見すると発泡スチロールやダンボールが乱雑に置かれているように見えるが、全て大理石で緻密に作られたアンドレアス・ロリスによる彫刻作品。割れた発泡スチロールのように見える大理石の表面にはうっすらと足跡が見られ、これも石から削り出されている。アルテ・ポーヴェラ的な簡素な素材性と古典的な技術とのユーモラスなハイブリッドと言えるだろうか。レナ・パパスピロウは、陶製のタイルや木、金属などの中にイメージのかけらを発見し、それらを繊細な手つきで探り出す。現実における痕跡としての素材の中から、絵本を思わせるファンタジーの世界を紡いでいく。ミケランジェロは、掘り出すべき彫像のプランが彫刻家の中にあった上で素材によってそれを実現するのではなく、すでに素材に内在する彫像を発見することこそが彫刻家の仕事だと言った(夏目漱石は『夢十夜』のなかで運慶に同様のことを語らせている)。この作品にもまた、作家のコンセプトや文脈に先行する、素材それ自体にもとづく創造性や形態への意識が感じられる。

-Westpavillion

フリデリチアヌムに近接する広大な公園に面したウエストパビリオンでは、観客が実際に動かすことのできる、アントニオ・ベガ・マコテーラによる大型彫刻が注目を集める。古代アテネは市民による政治参加が行われた民主主義の発祥地であったと同時に、そうした民主政は奴隷制によって支えられていたことを想起しておくべきだろう。一見、単なるエンターテイメントに見える作品だが、スペインによる植民地時代に南アフリカに建造され、奴隷によって動かされていた造幣マシンを再構築している。

Antonio Vega Macotela《The Mill of Blood》(2017) photo: Shinya Watanabe

Maria Eichhorn《Building as unowned property》(2017) photo: Shinya Watanabe

-Neue Gallery

ドイツにおいてギリシャに注目するこうした姿勢は、しかし一つの亡霊を召喚することになるだろう。ナチス時代における古代ギリシャへの憧れを、である。レニ・リーフェンシュタールによる『民族の祭典』のオープニングに端的に示されており、あるいはこれと同時代にヒトラーの命で立て直されたヴェネツィア・ビエンナーレのドイツ・パヴィリオンを想起してもよいだろう。ナチスもまた「アテネから学」んでいたわけだ。

メイン会場の一つであるノイエ・ギャラリーでは、2012年にドイツのコレクター、コルネリウス・グルリットの自宅アパートで発見された作品をはじめとする――その多くがナチス時代にユダヤ人オーナーから略奪されたとされる――1500点を超えるコレクションが展示される予定だった。結局この計画は頓挫し、コルネリウスの曽祖父にあたる画家ルイス・グルリットによるパルテノン神殿を描いた絵画が展示されている。また同室にはヒトラーお気に入りの画家であったアレクサンダー・カルダラッハによる、同じくパルテノンを描いた作品も見られる。さらにこの会場ではナチス時代にユダヤ人から略奪され、今もまだベルリンの州立図書館に所蔵されている本を集めた本棚が屹立し、同時にナチスによる収奪品についての情報を呼びかけるプロジェクトに関連する大量の資料なども展示されている。

-Neue Neue Gallery(Neue Hauptpost)

フリデリチアヌムとノイエ・ギャラリーでは旧作が大半を占めるのに対し、ここでは多くの新作が展示されており、いわゆる芸術祭らしい会場という印象をもつ。

Maret Anne Sara《Pile o’ Sápmi》(2017)

photo: Shinya Watanabe

The Society of Friends of Halit《77sqm_9:26min – Video》(2017)

photo: Shinya Watanabe

2016年、ノルウェー政府によって少数民族サーミのトナカイ飼いに課せられた頭数減らしの義務に抗議する形で、トナカイの頭部が裁判所の前に積み上げられた。この出来事にもとづきマレット・アン・サラはトナカイの頭骨をカーテン状に吊るしたインスタレーションを提示し、その傍らにはサーミ側とノルウェー政府との間での裁判資料が展示されている。

2006年4月、カッセル市内で21歳のトルコ人男性、ハリット・ヨズガットが射殺された。ドイツでは、2000年から7年間にかけてトルコ系移民を含む計10人が同じ銃によって殺害されており、2011年にはこれらがネオナチのグループによる犯行であることが明らかとなった。被害者の友人らが活動家やアーティスト、建築家と共同しながら作成した映像では、ハリットの家族が経営していたネットカフェでの殺害状況を綿密に再現しながら、この裁判に関わる重要な証言に虚偽のある点が検証されている。

-Hessishes Landesmuseum

以下ではメイン会場以外から、いくつかの作品を紹介しよう。EUの問題ばかりではヨーロッパ中心主義的すぎるということだろうか。この会場ではアジア・オセアニア地域からの作家が集められている。ポリネシアの島々の間で贈与経済を行ってきたマオリ族(マルセル・モースが『贈与論』の中で取り上げたことで知られる)。この少数民族の女性らのコレクティヴによる、贈与にまつわる作品が天井から吊り下げられている。

Mata Aho Collective《Kiko Moana》(2017)

photo: Shinya Watanabe

-Giesshaus

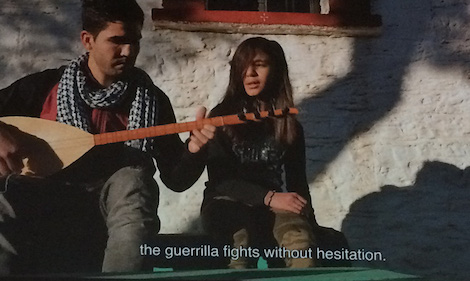

ギリシャ各地の採鉱工場や難民キャンプを捉えたマルチスクリーン映像のインスタレーション。作品内、トルコの弦楽器サズの演奏に合わせ一人の少女が「ゲリラは民衆の希望、ゲリラは躊躇なく戦う」などと歌う印象的なシーンが現れる。トルコ内戦時に歌われていたものかと想像するものの詳細は不明。いずれにせよ複雑な歴史のひしめきあいが凝縮されたようなショットである。

Angela Melitopoulos《Crossings》 (2017)

-TOFUFABRIK

全体を覆う政治的正しさのトーンから逸脱するかのような、いわば「善悪の彼岸」にあるジョーカー的な作品。ハーバード大学感覚民族誌学ラボのイリーサ・バーバッシュとルーシァン・キャステーヌ=テイラーは、1981年パリへ留学していた佐川一政が友人のオランダ人女性を殺害し、彼女の肉を食べたとされる、いわゆる「パリ人肉事件」をめぐる映像をプロジェクションしている。脳梗塞後の後遺症で衰弱し、弟の助けでアパート暮らしをする佐川氏が、事件についておぼろげながらに語る。氏の顔は背景が見えないまでにクローズアップされ(横たわりながら言葉を発する氏の顔がスクリーンの横長の矩形に余白なく重なり合う)、さらに本人によって描かれた事件の詳細を伝える漫画が、クローズアップとアウトフォーカスとの間を揺れ動きながら捉えられる。非常に悪い後味を残すものの、見るべき作品と言えるだろう。

* * *

こうして見てきて分かるように、文脈性の強い(あるいは背景の文脈が分からなければまるで理解できない)タイプの作品が非常に多く、レイシズムや難民問題、文化的抑圧など、総じていわゆるマイノリティや社会的弱者に関わるシリアスな作品が次から次に現れる。ナチスによる略奪をめぐるプロジェクトやネオナチによるテロを検証する映像などが代表的だが、これに限らず歴史的・社会的リサーチの資料(新聞や雑誌、写真や映像記録など)をインスタレーション化する、エビデンス主義とでも言えそうな展示が数多く見られる。個々の作品が切実な動機によって取り組まれている点は否定すべくもないが、全体の経験として言えば、アートを見にきたと思いきや、作品ではなく無数の資料や記録を眺めることに終始させられる、そうした印象は禁じ得ないだろう。ここで先に言及した芸術祭への「疲れ」について考えずにはいられない。今回のドクメンタで感じられる息苦しさ、これは単なる規模としての巨大化のみならず、こうして無限に多様な他者の文脈に配慮し、繰り返し歴史的な反省をし続けるべしとエビデンスを喉元に突きつける、硬直化した左派の典型のような様にその一因があるとは言えないだろうか。

あるいはそれをEU――ないしEU的なるもの――への疲れと言い換えることも可能かもしれない。古代ギリシャに端を発した民主主義は、とりわけヨーロッパ近代において普遍的価値の理想化へと進み、さらに近代型の普遍性に束ねることのできないマイノリティも含めた多様性を肯定する相対主義へと至った。トランプの大統領就任やBrexit、さらに、各地で右派政権の台頭する現在の状況は、こうしたリベラリズムが今まさに折り返し地点に入っている証左と言えるだろう。抑圧されてきたマイノリティの多様な価値を、無限の寛容をもって認めねばならない――この認識が一定の欧米型の社会規範となった今、それに対する強烈なバックラッシュが各地で噴出しているというのが現況である。

今回のドクメンタ14は、わたしたちを多くの見知らぬ作品との出会いへと開きつつアテネへといざなう稀有な機会である一方で、良くも悪くも相対主義的リベラリズムの立ち至るリミットを露呈させているとも言えるのではないか。会場で見られるレインボーカラーと共に「We (all) are the people」の文言が多言語で示される、このあまりにも政治的に正しく、しかし気の抜けるようなハンス・ハーケの作品は、こうしたリベラリズムの限界こそを指し示しているようにも感じられてしまう。

このような状況においてなお「アテネから学ぶ」ことは、いかに可能か? あるいは問いは次のように言い換えられる――危機的状態にある現代ギリシャへのリベラルな寛容でもなく、しかしナチスのように反動的に古代を神聖化するのでもない仕方で「アテネから学ぶ」こと、その別のかたちはどのようなものであり得るのだろうか。

Hans Haacke《Wir (alle) sind das Volk―We (all) are the people》 (2003/2017) photo: Shinya Watanabe

Prinz Gholam《Speaking of Pictures》(2017)

ウォルフガング・プリンツとマイケル・ゴーラムによるユニット、プリンツ・ゴーラムはアテネの神殿やカッセルの墓地などを背景にパフォーマンスを行い、その映像をいくつかの会場で展示している。パフォーマンスと言っても、普段着をした男性二人がドラクロワやルオーなど既成の絵画作品から抜き出された人物のポーズを保ちながら静止する、断片的な活人画とでもいったものだ。ここには、アテネや墓地といった舞台を絶対的に理想化するのでもなく、しかしいたずらに茶化したり否定したりするのでもない、場に対するやすりがけの作業のような慎重さが感じられる。絵画の中の身振りを反復しながら、独特の素面なエロティシズムをもって身体と背景となる場との重ね合わせを行う、そうした試みと言えるだろう。(ここからアテネでのパフォーマンスのイメージを見ることができ、画像をクリックすると参照された絵画が現れる。http://www.prinzgholam.com/my-sweet-country-olympieion/ )

世界各地の埋葬や死に関する展示物を集めた埋葬文化博物館 (Museum für Sepulkralkultur) では、彼らによるドローイングが展示されており、これらは端的にピエール・クロソウスキーのそれを想起させる。クロソウスキーもまた既存の画中の身振りの反復をドローイングに用いており、こうして定型化したイメージの力を通じて一神教において脱性化されてしまった神を多神教の神話世界、すなわち神々と女神たちの入り乱れる猥雑なヴィジョンへと開くものだった(cf:田中純『イメージの自然史』)。画中の身振りのトレースを通じてギリシャとの「交接」を試みるかのようなプリンツ・ゴーラムのパフォーマンス。この知的でありながら極薄ないかがわしさを湛えた官能性のうちに、クロソウスキーにも似た「別のギリシャ」への変容が賭されているのではないか――ヨーロッパの困難を一身に背負った弱者としてのギリシャでもなく、しかしパルテノン神殿に代表される偉大な古代ギリシャでもなく。

本稿が巨大な芸術祭の総体を捉えようとするものではありえないことは先に書いた。そもそもわたしはアテネ会場を観ていない。しかしそれを言うなら、時間限定でのパフォーマンスや長時間にわたるビデオ作品も含め、その全てを経験することは土台不可能なのであり、特にそうすべきだとも思わない。むしろ巨大化する芸術祭においてかろうじて可能となるのは――それを見ることを放棄するということでなければ――その情報過多な状況に翻弄されることを回避し、観る者それぞれの限られた視点で作品たちを繋ぎなおすくらいことではないだろうか。むろんそれは特定の見方をあなたに強いるものではない。しかしここに書き留められたわたしの有限な視点が一つの触発となって、あなたがカッセルを、さらにはアテネを訪れ、何らかの別なるパースペクティヴへと開かれるとしたら、これに勝るものはないだろう。

いけだ・こうすけ

1980年生まれ。美術作家。東京藝術大学大学院美術研究科修士課程修了。自然現象、生態系、エネルギーへの関心をめぐりながら制作活動を行う。近年の展示に「Malformed Objects-無数の異なる身体のためのブリコラージュ」(山本現代、2017)、「Regeneration Movement」(国立台湾美術館、2016)、「あいちトリエンナーレ2013」など。近年の論考に「虚構としてのフォームへ」(『早稲田文学』 2017年初夏号)、「干渉性の美学へむけて」(『現代思想』2014年1月号)など。

ドクメンタ14 [アテネ]2017年4月8日(土)〜7月16日(日)

[カッセル]2017年6月10日(土)〜9月17日(日)

http://www.documenta14.de/

(2017年7月5日公開)