Out of Kyoto

001 マルセル・デュシャンはいまでも重要か?

文:小崎哲哉

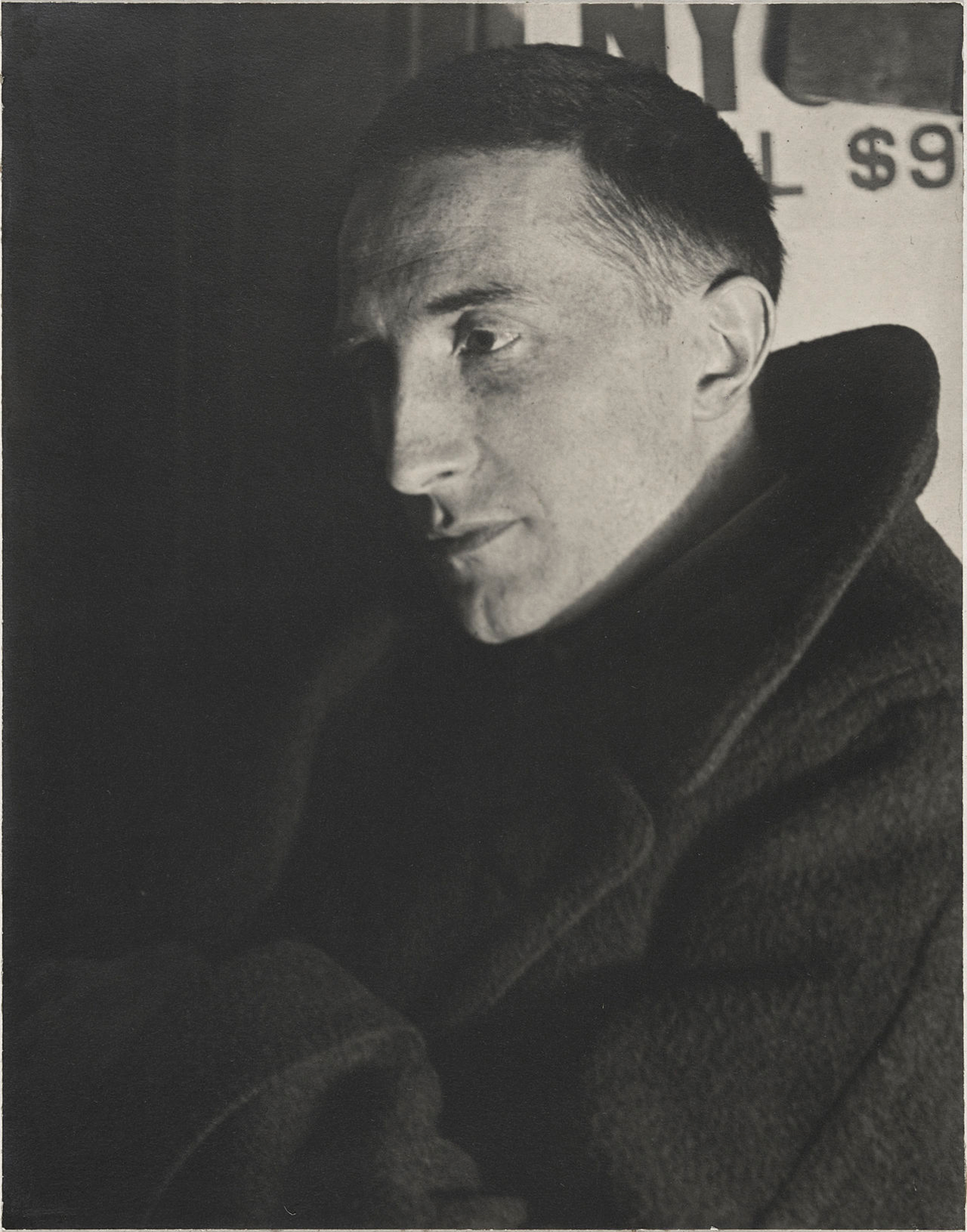

「現代アートの父」についてのアンケートの結果が、ドイツ語のウェブ・マガジン『WELTKUNST』[*1]と英語の『artnet』[*2]で発表された。アンケートを実施したのは、2012年にレンバッハ美術館で開催された『1912年、ミュンヘンのマルセル・デュシャン』展[*3]の共同キュレーター、トーマス・ガーストで、お題は「マルセル・デュシャンはいまでも重要か?」。アーティストのジェフ・クーンズ、アイ・ウェイウェイ、スボード・グプタ、ツァオ・フェイ、サムソン・ヤンらに加え、キュレーターのクリス・デルコン、クラウス・ビーゼンバッハ、故コヨ・クオ、スザンヌ・プフェファー、フィリップ・ティナリら、計23名が問いに答えている。

2004年に、英国のアート専門家500人が「最も強い影響力を持った20世紀のアート作品」に《ファウンテン》(1917)を選出したことは拙著『現代アートとは何か』[*4]にも記した。当時、一般の人々の認識は概ね「ああ、あの便器の人ね」にとどまっているように思えたけれど、いまではアート関係者すらそのレベルかもしれない。作家やキュレーターやギャラリストと話していて「父」の名が出ることはあまりない。上記のアンケートは、直接には来年2026年にデュシャンの大規模回顧展[*5]が開催されることがきっかけだろうが、SEAばかりが幅を利かせ、「父」が軽んじられる状況を踏まえているようにも感じられる。

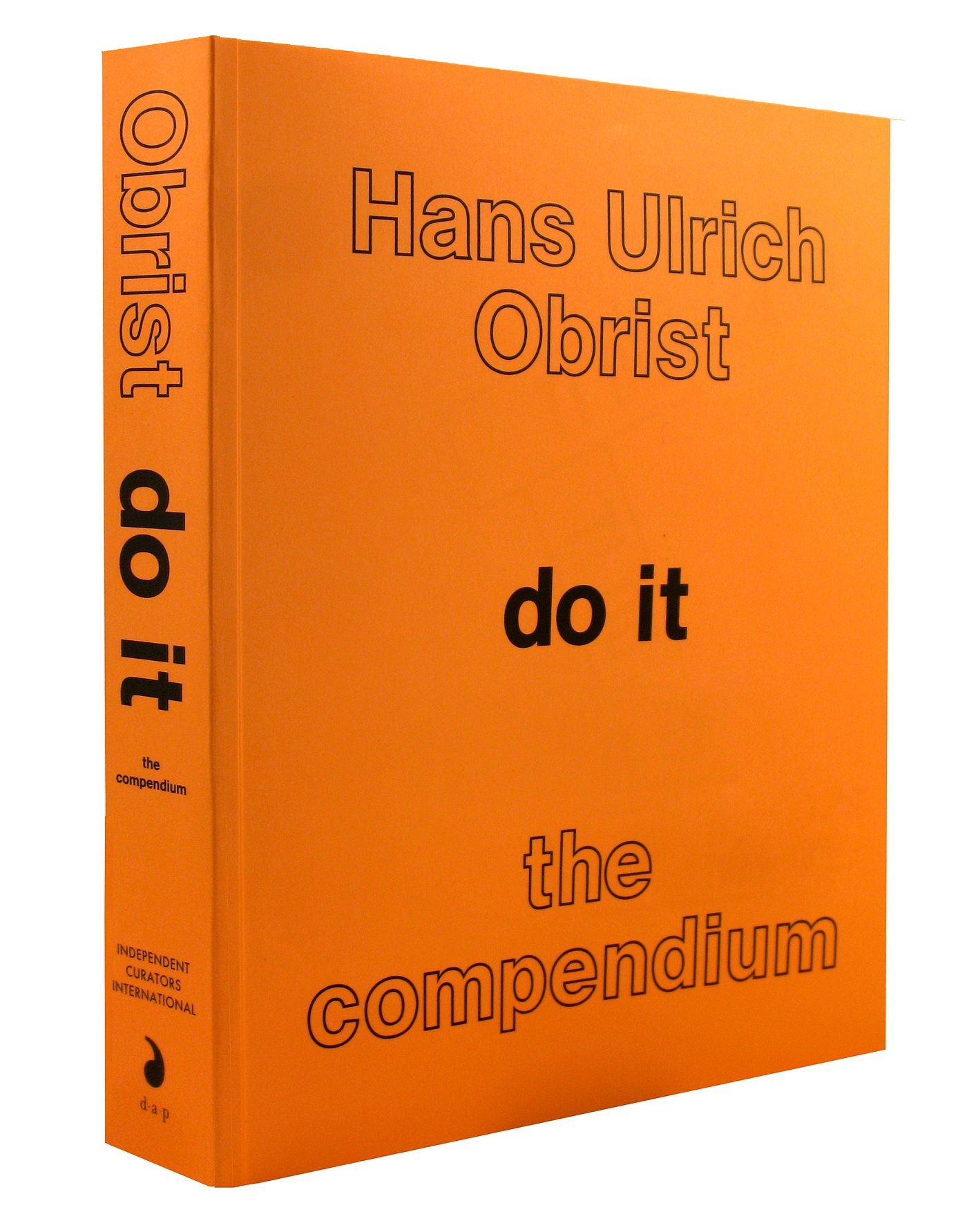

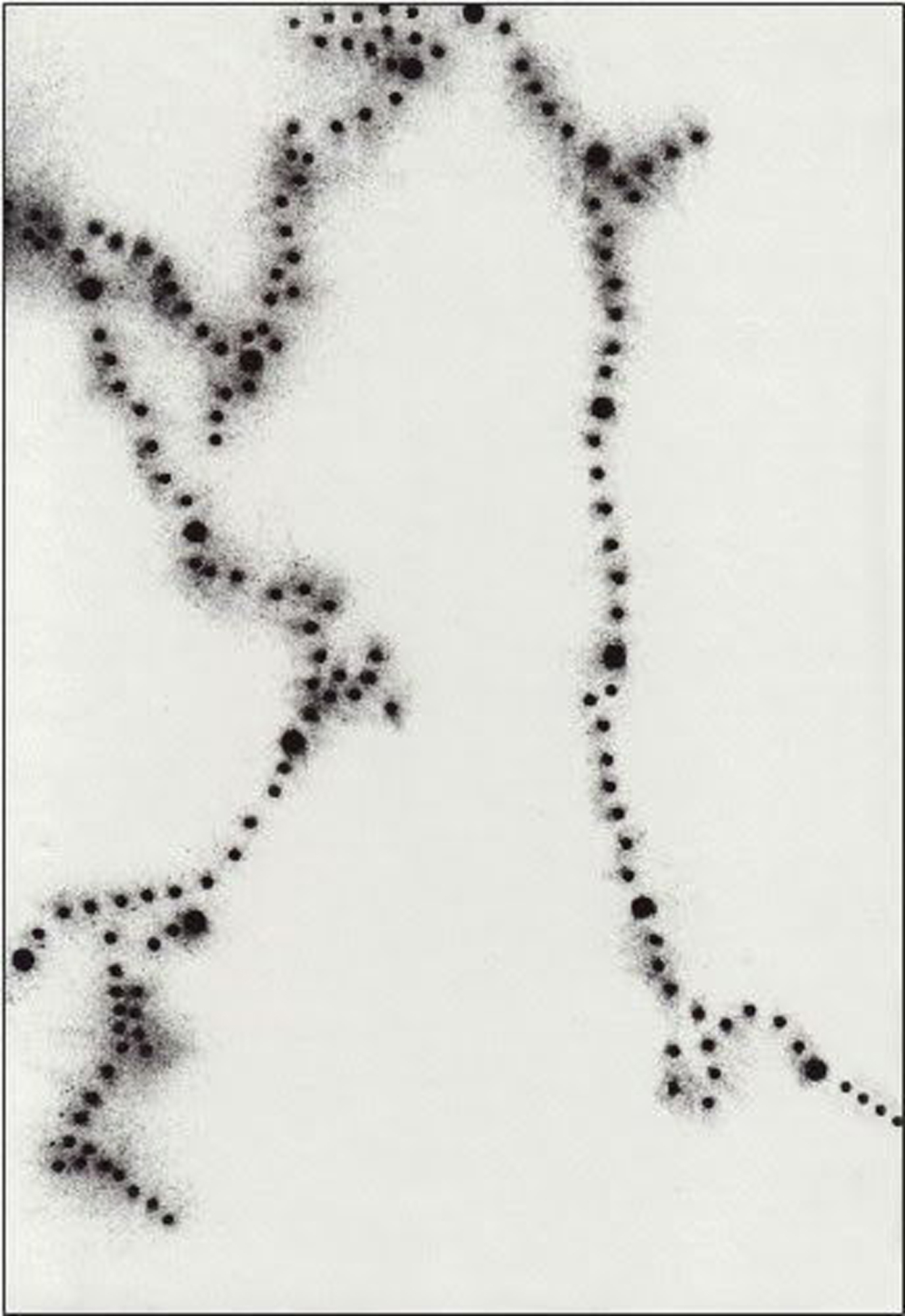

23名の回答は最長172語。短いから仕方がないとはいえ、注目すべき意見はほとんど見当たらない。ただ、ハンス・ウルリッヒ・オブリストが、(以前から述べていたことだが)1993年から継続している自らのプロジェクト『do it』[*6]の発想源がデュシャンの《不幸なレディメイド》[*7]と『不定詞で』[*8]だと明かしている。前者は、デュシャンがブエノスアイレスに滞在中の1919年に、パリの妹に手紙で指示してつくらせた現存しないレディメイド。後者は、レディメイドや《花嫁は裸にされて彼女の独身者たちによって、さえも》(通称《大ガラス》)を構想中の1910年代前半に書き、約半世紀後の1966年に初めて刊行したメモ集である。

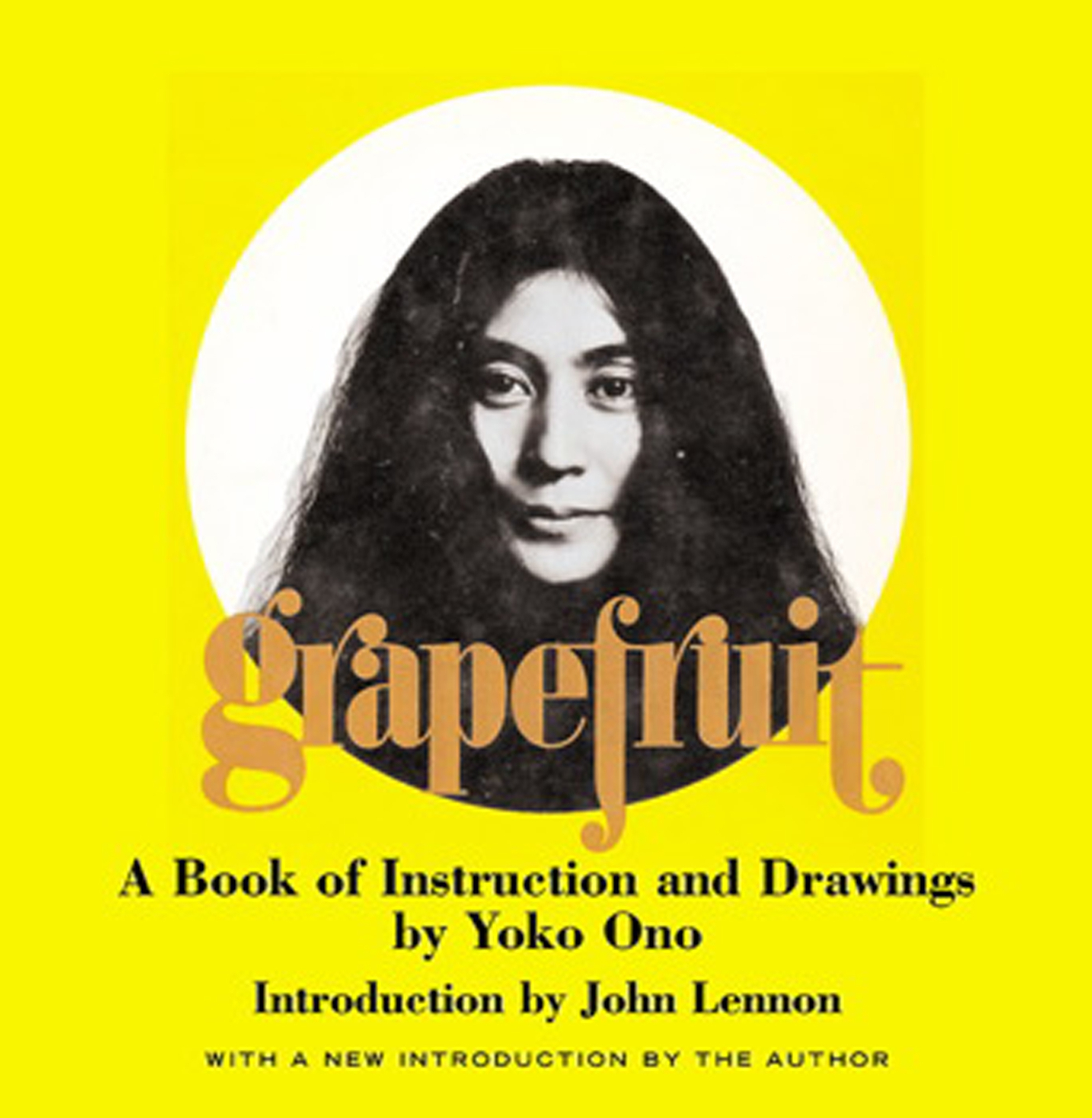

オブリストが編集したプロジェクトと同名の書籍『do it』(2004)には、160名以上の作品が収録されている。いずれもインストラクション・アートであり、音楽家、詩人、小説家、哲学者、建築家、映像作家らによる「指示」も少しだけ含まれている。序文には、デュシャンのほかに、シュルレアリスト、シチュアショニスト、数名の文学者の名もあるが、最大の功績はフルクサスのジョージ・ブレクトや、『グレープフルーツ』[*9](1964)のオノ・ヨーコに帰せられているようだった。オノが『do it』に寄せた「ウィッシュ・ピース」は、言うまでもなく「ウィッシュ・ツリー」(1996〜)[*10]のために書かれたものだ。

Hans Ulrich Obrist (éd.), Do it: The Compendium, Independent Curators International & D.A.P., 2013.

Yoko Ono, Grapefruit: A Book of Instruction and Drawings, Simon & Schuster, 2000.

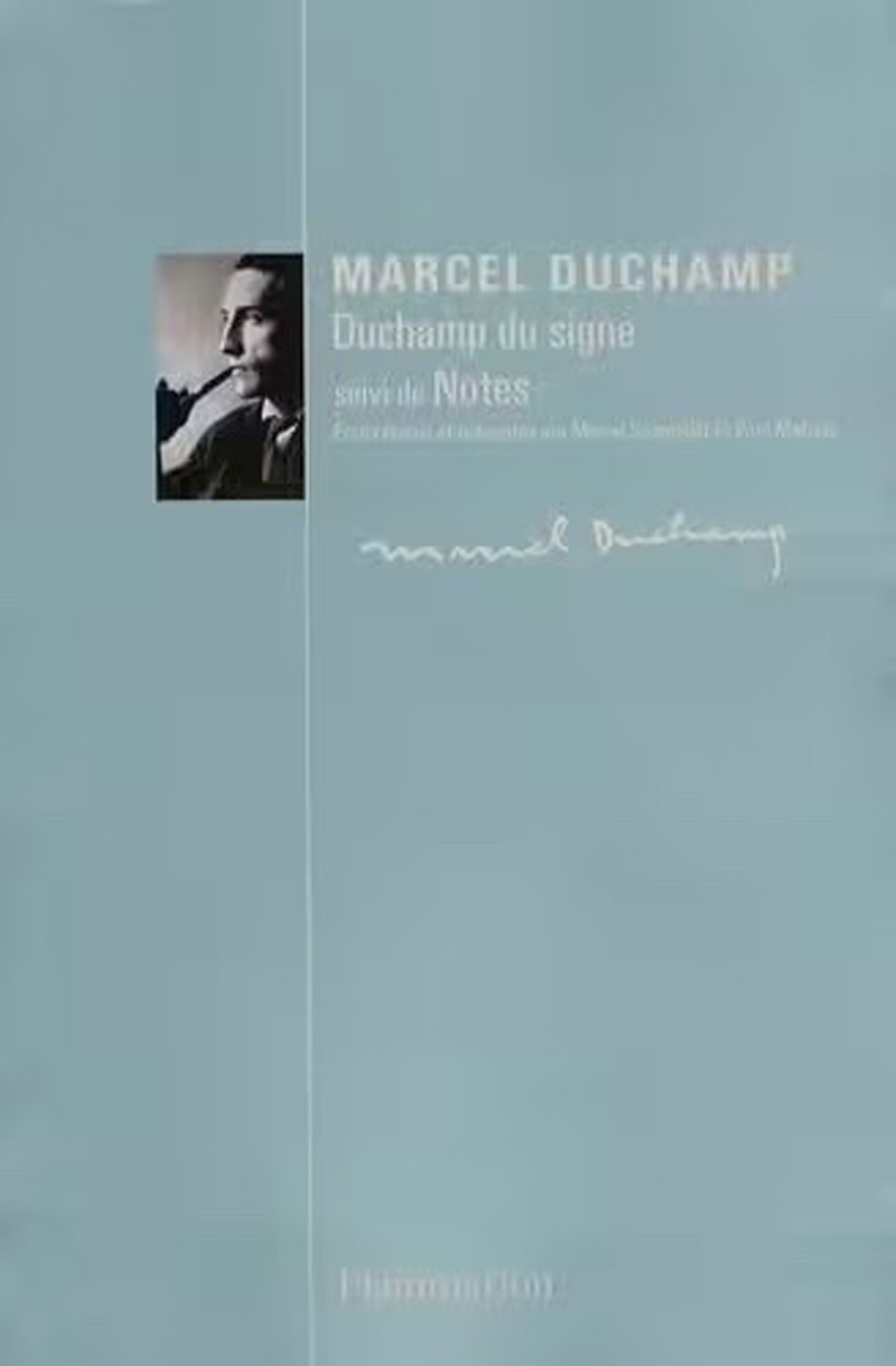

デュシャン〜ブレクト&オノ〜オブリストという流れを再確認できたことはよかったが、ふと、デュシャンの文章や主要なインタビューがいまでも読まれているかどうかが気になった。上述のアンケートでも、キュレーターのシャリーン・ワドワナが「アートスクールのカリキュラムが変わったら、次世代の学生やアート愛好家にはデュシャンの重要性がわからなくなる」と心配している。デュシャンの著作集は、仏語版[*11]、英語版[*12]、日本語版[*13]のいずれもがいまだに購入可能。さて、どれだけのアート関係者が読んでいるのだろうか。

*

『不定詞で』(通称『ホワイト・ボックス』)には4次元についての幾何学的考察が多数含まれていて、『グリーン・ボックス』(1934)と並んで《大ガラス》研究の基礎文献とされる(両者ともにデュシャンの著作集に収録されている)。だが、アーティストとアート愛好家にとってより重要だと思われるのは、「『アートの』ではない作品をつくれるか」という一文だ。こんな根源的な問いを発した芸術家は僕の知る限りほかにない。この問いへの答えを考え抜いた果てに生まれたのがレディメイドであり、現代アート史はそこから始まった。

以降、レディメイドとしてつくられた作品は枚挙に暇がない。オブジェやアサンブラージュ的なものだけではない。例えば「関係性のアート」の代表的な作家リクリット・ティラヴァニ[*14]の作品は「『こと』のレディメイド」と呼べるのではないか。料理やパーティーやライブのような「こと」を、「『もの』のレディメイド」と同様に、選択し、命名して、新たな意味を与えるのだから。ついでに言えば、1960年代の現代ダンスで盛んに行われた「タスク」は「『動き』のレディメイド」と見なしうるだろう[*15]。

レディメイドはしかし、デュシャンが着想・作成した段階では「『アートの』ではない作品」だった。ところが、『不定詞で』が刊行されたのは上述したように1966年。デュシャン自身のはぐらかしもあって、1938年にアンドレ・ブルトンが下した定義「アーティストの単純な選択によって、威厳あるアート作品に格上げされた日用品」[*16]がいまもって正しいとされている。ブルトンの見解を採用もしくは援用している美術館は、主要なデュシャン作品を収蔵するフィラデルフィア美術館[*17]をはじめ、ニューヨーク近代美術館[*18]、ポンピドゥー・センター[*19]、テート・モダン[*20]など多数に上る。同様の認識に基づいた批評的言説も少なくない。

いまやレディメイドという手法は遍く認知され、優れたものはすでにアート史に名を留めている。それらの起源たる作品が「『アートの』ではない」ということは制度として認めがたい。各館のウェブサイトに記載された「定義」が未修正のままであり、批評家が「(デュシャンの)レディメイドはアートだ」という前提の上に議論を進めている事態の裏には、そんな心理が働いているのだろう。単に『不定詞で』を読んでいないだけかもしれないが。

事ここに至ってはどうでもいいことかもしれない。だが、どうでもよくないのは、デュシャンが考え抜いた問いが共有されず、したがって「現代アートとは何か」という根源的にして本質的な問題に思いを致すアーティストやキュレーターが激減しているように見えることだ。さすがに「作品は美しければいい」とだけ考えている者はいないだろうが、「先行作品への言及があればいい」とか「政治的に正しい主張が入っていればいい」とか「先端テクノロジーを使えばいい」などと勘違いしている作家や関係者はまだまだいそうである。

私見では《大ガラス》や《与えられたとせよ》(略称)は、定説の「性愛」にとどまらない巨大な主題に挑んでいる。両者は徹底的に原理的な思考に基づき、「『アートの』作品」「『アートの』でなければならない作品」としてつくられている。そんな思考を行い、そんな大きな主題に挑む野心的なアーティストは、激減したとはいえゼロではない(と思いたい)。アーティストに「父」を超えたいという野心がある限り、デュシャンはいつまでも重要である。その野心が実現可能なものであるかどうかは別として、の話だが。

Marcel Duchamp, Duchamp du signe – Suivi de Notes, Flammarion, 2008.

Marcel Duchamp, The Writings of Marcel Duchamp, Da Capo Press, 1989.

マルセル・デュシャン 著

『マルセル・デュシャン全著作』ミシェル・サヌイエ編/北山研二訳、未知谷、1995年7月刊

-

[*1] Thomas Girst, “Ist Marcel Duchamp noch wichtig?” Weltkunst, February 2025

[*2] “Does Marcel Duchamp Still Matter?”, Artnet News, February 2025.

[*3] “Marcel Duchamp in Munich 1912”, Lenbachhaus München.

[*4] 小崎哲哉『現代アートとは何か』河出書房新社、2018年。

[*5] MoMAことニューヨーク近代美術館を皮切りに、デュシャンの主要作を収蔵するフィラデルフィア美術館およびパリのポンピドゥー・センターに巡回する。ポンピドゥー・センターは改修中のため、グラン・パレが会場となる予定だ。以下はMoMAの開催概要。

“Marcel Duchamp: The Barbara and Aaron Levine Collection”, MoMA.

[*6] “do it (2013)”, Independent Curators International.

[*7] “Nude Descending a Staircase (No. 2), 1912”, Philadelphia Museum of Art.

[*8] “À l’infinitif (The White Box), 1966”, Philadelphia Museum of Art.

[*9] Yoko Ono. Grapefruit. Simon & Schuster, 2000.

[*10] “Wish Tree (Yoko Ono art series)”, Wikipedia. , “Wish Tree for Yoko Ono”./

[*11] Marcel Duchamp. Duchamp du signe: Suivi de Notes. Paris: Flammarion, 2008.

[*12] Marcel Duchamp, The Writings of Marcel Duchamp, ed. Michel Sanouillet and Elmer Peterson. Da Capo Press, 1989.

[*13] マルセル・デュシャン『マルセル・デュシャン全著作』ミシェル・サヌイエ編、北山研二訳、未知谷、1995年。

[*14] “Rirkrit Tiravanija”, David Zwirner.

[*15] イヴォンヌ・レイナーは、「タスク」は「ファウンド・オブジェクトにしてファウンド・ムーブメント」だと語っている (Connie Butler, Yvonne Rainer, in The Museum of Modern Art Oral History Program, July 7, 2011, p.34)。しかしデュシャンは、ファウンド・オブジェクトは作家の好み(美的センス)によって選ばれるからレディメイドとは異なると述べている。タスクの多くは特に美的ではなく、ありふれた動作をもとにしているから、レディメイドと呼ぶのが妥当だろう。

[*16] André Breton, Paul Éluard, Dictionnaire abrégé du surréalisme, 1938, p.23

邦訳は江原順訳『シュルレアリスム簡約辞典』(版元品切れ)

[*17] “Duchamp’s Fountain and the Role of Information”, Philadelphia Museum of Art.

[*18] “Marcel Duchamp and the Readymade”, MoMA.

[*19] “Ready-made: Voulez-vous un dessin ?”, Centre Pompidou.

[*20] “Readymade”, Tate Art Terms.

※上記URLはすべて2025年8月31日閲覧

本連載について

「Out of Kyoto」では、著述家/アーツ・プロデューサーの小崎哲哉氏が芸術や文化の話題を取り上げていく。歴史を参照しつつ、現代における表現のあり方を探る連載となる。

執筆者プロフィール

小崎 哲哉(おざき・てつや)

著述家/アーツ・プロデューサー。2000年にカルチャー・ウェブマガジン『REALTOKYO』を、2003年に現代アート雑誌『ART iT』を創刊し、あいちトリエンナーレ2013ではパフォーミングアーツ統括プロデューサーを担当。2012年9月から2020年12月まではカルチャー・ウェブマガジン『REALKYOTO』の発行人兼編集長を、2021年2月から2025年3月までは同『REALKYOTO FORUM』の編集長を務めた。編著書に20世紀に人類が犯した愚行をまとめた写真集『百年の愚行』『続・百年の愚行』、著書に『現代アートとは何か』『現代アートを殺さないために』などがある。2019年にフランス共和国芸術文化勲章シュヴァリエを受章。