GAT 037 ライアン・タベット

スペース、ストーリー、シチュエーション

ベイルートとサンフランシスコを拠点に活動するライアン・タベットは、「素材の歴史」「物の制作プロセス」「物語を物理的な形へと変換する方法」に対する関心を軸に、自身の経験とリサーチをもとにした彫刻作品を制作している。彼の作品は、地政学的な出来事や社会的な文脈を探求し、それらを視覚的かつ物理的な形で再構築する試みでもある。学部時代には建築学を学び、素材や構造に関する知識を応用しながら、新たな彫刻表現を生み出している。個人的な物語を通じて歴史や政治的な事象を読み解く彼の手法とは?以下は、2022年12月20日に行われたトークの抜粋である。

構成: 石井潤一郎(ICA京都)

* ライアン・タベットは、自身の制作の背景について語るにあたり、特に初期の作品シリーズ《Five Distant Memories》に焦点を当てた。このシリーズについては、以前の記事ご参照いただきたい。

わたしがこの最初のシリーズの作品について長く説明するのは、それがわたしの制作方法や思考の形成において非常に重要な役割を果たしたからです。具体的には、「素材の歴史」という概念や、物を作ることへの関心、さらには物語がどのようにして形あるものへと変換されるのか、あるいはどのようにして物の中に保持されるのかということに対するこだわりです。このシリーズの制作に費やした10年間は、リサーチ、物の制作、ストーリーテリングの関係をどのように調和させるかという学びの過程でもありました。

この最初のシリーズに取り組んでいる間に、自分が生まれた世界を理解するためには、その世界がどのようにして形成されたのかを解明しなければならないことに気づきました。

そこでわたしは、自分が生まれた環境を作り出した、地政学的な現実を調べる必要がありました。そうして始めたのが、次のシリーズ《Shortest Distance Between Two Points》です。これは、サウジアラビアとレバノンを結ぶ世界最長の石油パイプラインの歴史を探るプロジェクトです。

このパイプラインは、アメリカの多国籍企業によって建設・運営され、第二次世界大戦後の時期、石油供給に対する懸念を抱えていたヨーロッパや北米の市場へサウジアラビアの石油を迅速かつ低コストで輸送する手段として機能しました。当時、ヨーロッパや北米では石油供給への懸念が高まっていました。このパイプラインは1950年から1983年まで稼働し、レバノンにも莫大な富をもたらすこととなりました。

レバノンは、サウジアラビアが輸出する石油の50%以上がこのパイプラインを通じて運ばれていたため、非常に裕福な国となりました。しかし、地域の地政学的な変化に伴い、このパイプラインは次第に攻撃の標的となりました。そして1956年、1967年、1973年の戦争を経て、1983年には事実上石油を運ぶことができなくなりました。

その結果、運営会社は倒産し、パイプラインは機能を停止しました。今日、この放棄されたインフラは、サウジアラビア、ヨルダン、シリア、ゴラン高原、レバノンという、国境意識の強い5つの政治的主体をまたぐ唯一の物理的な構造物となっています。そしてわたしにとって、この状況はインフラや幾何学を通じて、政治や地理について考察する契機として非常に興味深いものとなりました。

このシリーズの主要な作品は、実際にパイプラインを再現する試みです。わたしはこのシリーズを展示するたびに、その国でパイプラインの一部を制作するようにしています。各セクションはオリジナルと同じ直径80cm、厚さ6mm、長さ10cmで生産されます。また、各セクションには、それぞれに起点からの距離、経度、緯度、高度を刻印しています。

この作品は、一見ミニマルな彫刻のように見えますが、近づいてみると、それが存在する場所の地理的な要素へと引き込まれます。また、機能しなくなったこのパイプラインが、インフラからランドアートへと変化していく様子にも興味を持ちました。この作品は、それ自体について考えるだけでなく、それを取り巻く環境についても思索を促すものとなっています。

この作品は、異なる文脈で展示されることで、その場の建築や環境と強く関わるものとなります。例えば、シャルジャ・アート・ミュージアムの建築との関係性、ニューヨークのハイライン(鉄道跡地を公園化したもの)との対比、ヴェネツィアの音楽院の内部での展示、あるいは故郷であるサウジアラビアのアル・ウラ砂漠での展示など、それぞれの場所の特性が作品の意味を拡張していきます。

このシリーズの背景には、「過去が未来について何を語れるのか」という考えがあります。特に、この石油パイプラインは失敗に終わったプロジェクトであり、その歴史を振り返ることが、将来の同様のプロジェクトの失敗を理解する手がかりになるのです。そして今日、再び資源や石油パイプライン、さらには石油の所有権について議論が活発化している中で、このプロジェクトは突如として現代的な意味を持つものとなっています。この点こそが、わたしが強く関心を抱いている部分なのです。

ある意味で、もし《Shortest Distance Between Two Points》がわたしが生まれる直前の世界を理解するための試みだったとすれば、次に興味を持ったのは、そのパイプラインが敷かれる以前の世界でした。

次に紹介するシリーズは《Fragments》です。これは、19世紀末から20世紀初頭にかけてシリアとトルコの国境にあるテル・ハラフという遺跡で行われた考古学的発掘を取り扱ったものです。

この遺跡は、エジプトとイラクを結ぶ外交官としても活動していた、ドイツの考古学者マックス・フォン・オッペンハイムによって発掘されました。そして歴史の偶然の巡り合わせのように、わたしの曾祖父はこの発掘現場でオッペンハイムの個人秘書として6か月間働いていたのです。

2016年、ベルリンでアーティスト・イン・レジデンスに招かれました。わたしはこの物語を追い、その先に何があるのかを確かめることにしました。マックス・フォン・オッペンハイムについて調査を始めると、彼がベルリンに持ち帰った遺物の多くがペルガモン博物館に所蔵されていることがわかりました。そこでわたしは博物館の保存修復士に連絡を取り、面会して、わたしが家族の記録から見つけた、発掘現場で働く曾祖父の写真を見せることはできないかと問い合わせました。

ベルリンに到着して1週間後、わたしは保存修復士たちと会いました。本来は1時間ほどの簡単な面会のはずでした。しかし、わたしが持参した写真を見せると、彼らは驚いたように「ずっとあなたを待っていました」と言ったのです。彼らの持っている公式の発掘写真では、わたしの曾祖父は影に隠れるように常に背後に写っていて、名前もはっきりしませんでした。しかし、わたしの写真では彼が前景に立っており、わたしが彼の名前を覚えていたことにより、その名前が判明したのです。

そして、このほとんど偶然の出会いが、非常に複雑な物語へと発展していきました。そこで初めて聞いたのは、1930年代にマックス・フォン・オッペンハイムがシリアで発掘した遺物をベルリンに持ち帰った際、それらをペルガモン博物館に寄贈しようとしたものの、博物館側が受け入れを拒否したという話でした。

そこで彼はベルリンに自身の私設博物館を設立しました。しかし、第二次世界大戦中の連合軍によるベルリン空襲で、その博物館は標的となり、所蔵されていた遺物のほとんどが破壊され、27,000もの破片となってしまいました。これらの破片はオッペンハイムによって回収され、ペルガモン博物館に保管されました。そして、ドイツが統一された1990年に、わたしが出会った二人の保存修復士が、この27,000個のピースをパズルのように組み立て直し始めたのです。

これらの断片を再構築する作業には10年の歳月がかかりました。そして、その10年の終わりに、彼らの手元には1,000個の破片が残されました。それらは彫刻の内部にあったもので、元の形に戻すことができませんでした。結果として、彼らはこれらの破片をどうすることもできずにいました。博物館で展示することもできず、かといって廃棄することもできない。そこで、わたしは彼らと、これらの未分類のオブジェクトについて対話を始めました。

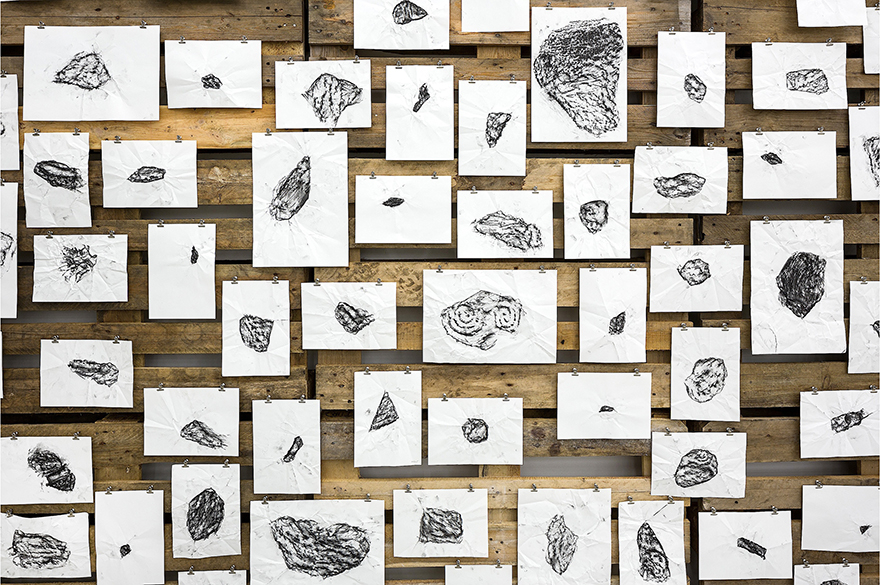

わたしにとってこの物語の核心は、元の形に戻せた遺物ではなく、むしろ戻せなかった1,000個の破片にこそありました。わたしはこれら1,000の破片へのアクセスを求め、それぞれの破片の拓本を作ることができないかと提案しました。これは単なる記録として残すためだけでなく、インスタレーションを通じて、それらに新たな意味や重要性を与え、中心に据えることを目的としていました。本来であれば「残骸」として見過ごされるはずのこれらの破片は、再構築という作業の失敗として片付けられるはずのものでした。しかし、それこそがわたしの曾祖父の存在と重なり、プロジェクトの最も重要な要素となったのです。

この経験を通じて、わたしはこの2人の保存修復士と協力し、「断片化」と「保存」というテーマをさらに掘り下げた一連の作品に取り組むことになりました。特に2016年頃、シリアからの文化遺産の破壊に関するニュースが次々と報じられる中で、文化財の保存に関する議論が活発になっていました。 そのような状況の中で、わたしにとって重要だったのは、「保存の歴史」を考える際に、西洋における文化遺産の破壊――すなわち、「自由」の名のもとに連合軍が行った破壊行為も含めるべきだという視点でした。 わたしたちが現在の状況について批判的に考察するためには、過去の出来事にも視野を広げる必要があります。もしかすると、わたしたち自身もまた、他者を非難するその犯罪の加害者であったかもしれない、という視点を含めることが不可欠なのです。

曾祖父は1983年に亡くなる前、子どもたちに財産もお金も残すことができませんでした。彼の遺言には、このラグを五つの部分に切り分け、子どもたちそれぞれに譲るようにと書かれていました。

各子どもは自分の子どもたちにも同じように分割し続けることとされ、最終的にラグは完全になくなる運命にありました。今日、このラグは五世代にわたり分けられ、24個の断片になっていると考えられます。このエピソードには、美しくもあり、詩的でありながら、どこか倒錯的で魔法のような側面があります。本来、保存されるべきオリジナルの物体が、奇妙なことに、保存されるために切り刻まれなければならないという逆説です。

* タベットは、この後も自身の近作までの作品について紹介したが、本稿では紙面の都合上、その全てを掲載することはできない。彼の最新のプロジェクトについては、今後の機会に改めて紹介したい。

ライアン・タベット

ベイルートとサンフランシスコを拠点に活動。自身の経験とリサーチに基づきながら、個人的なナラティブを通して、主な社会政治的出来事についてのオルタナティブな見解をもたらすストーリーを探求している。建築と彫刻の知見を基盤に、物理的かつ時間的な距離の認識を再構成するインスタレーションによって、構築環境とその歴史のパラドックスを紐解く。近年、ウォーカー・アートセンター、ストアフロント美術建築ギャラリー、メトロポリタン美術館、パラソルユニット現代美術財団、ルーブル美術館、ニームのカレダール、ハンブルグのクンストファーレン、メリー美術館(旧ヴィッテ・デ・ヴィット現代美術センター)で個展を開催。彼の作品は、第7回横浜トリエンナーレ、第2回ラホール・ビエンナーレ、マニフェスタ12、第21回シドニー・ビエンナーレ、第15回イスタンブール・ビエンナーレ、第32回サンパウロ・ビエンナーレ、第6回マラケシュ・ビエンナーレ、第10回・第12回シャルージャ・ビエンナーレ、第2回ニュー・ミュージアム・トリエンナーレでも特集展示が組まれている。

※ このトークは2022年12月20日に京都芸術大学で開催された。