浅田 彰×黒瀬陽平「ポストモダン・ジャパンの行方――意見交換」[第1ラウンド]1&2

[第1ラウンド] NTTインターコミュニケーション・センター(ICC)で磯崎新の構想を軸として開催された『都市ソラリス』展(2013年12月14日-2014年3月2日)に際して『週刊ソラリス』の0号・1号と2号に掲載された浅田彰と黒瀬陽平のエッセー(修正版)

[第2ラウンド] 六本木ヒルズ A/D GALLERYで黒瀬陽平のキュレーションにより開催されたカオス*ラウンジの『Little Akihabara Market』展(2014年5月10日−25日)に際して両者の間で新たに交わされた質疑応答

である。

『都市ソラリス』展では、多種多様な関連イベントのひとつとして、2014年1月11日に磯崎新・藤村龍至・東浩紀・黒瀬陽平によるシンポジウムが開催された。『週刊ソラリス』0号/1号の浅田彰のエッセーはこのシンポジウムへの問題提起/シンポジウムのネット中継を聞いての感想として、2号の黒瀬陽平のエッセーはそれに対するレスポンスとして書かれている。

なお、『週刊ソラリス』はICCのウェブサイトで公開されるはずだったが、浅田彰のエッセーに含まれる中谷礼仁への「批判」を問題視したICCが難色を示したため、Misa Shin Gallery のメールマガジンという形で発行された。転載を許可していただいた Misa Shin Gallery に感謝する。『週刊ソラリス』にはここに公開されるもの以外にも磯崎新をはじめ多くの人たちの興味深いエッセーが掲載されているので、広く読めるようになることを期待する。(浅田 彰)

—

※編集部注

6/13に記事を公開後、ICC主任学芸員の畠中実氏から以下のご指摘をいただきました。

「編集部によるリード中に『中谷礼仁への「批判」を問題視したICCが難色を示したため』とあるが、会社的な判断ではなく、『難色を示した』のは私(畠中氏)である。背景には諸事情があるが、いずれも『場外乱闘』のようなものであり、ICCの発行として当該テキストを掲載することには違和感があった」

当該リードは、浅田彰氏が執筆したもので、浅田氏と協議の上「編集部」名義としたものです。上記の指摘を受け、『中谷礼仁への「批判」を問題視したICCが難色を示したため』というくだりは浅田氏の見解であることを明確にするために、6/16に文末の「(編集部)」という署名を「(浅田 彰)」に変更しました。

—

〈C O N T E N T S〉

浅田 彰×黒瀬陽平「ポストモダン・ジャパンの行方――意見交換」 ・[第1ラウンド]1&2 (Text by 浅田 彰:『都市ソラリス』の余白に/『都市ソラリス』の余白の余白に)

・[第1ラウンド]3

(Text by 黒瀬陽平:「接続」と「切断」の設計:浅田さんへの応答として)

・[第2ラウンド]1

(〈CHAOS*LOUNGEより再掲〉Text by 黒瀬陽平:日本的イコノロジーの復興)

(Text by 浅田 彰 黒瀬陽平へ——『LITTLE AKIHABARA MARKET』の余白に)

・[第2ラウンド]2

(Text by 黒瀬陽平 「日本的イコノロジー」を支える絵画空間)

・[第3ラウンド]1

(Text by 浅田 彰 黒瀬陽平へ——「『当事者性』の美学」の余白に)

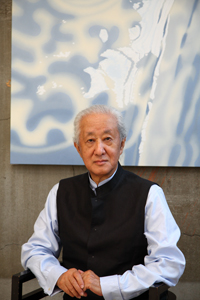

磯崎新氏(撮影:木奥惠三)

伊藤俊治・彦坂裕とともにNTTインターコミュニケーション・センター(ICC)設立企画委員を務めていた僕にとって、ICCの最初の企画展として磯崎新の『海市』展(1997年)を開催することができたのは、たいへん嬉しいことでした。ICCはむろん当時から「ネットワークの中のミュージアム」を目指していたけれど、それがネットの中で閉じたものではなく、ネットの外(ととりあえず言っておくとして)の「現実」と直接からみあったものでなければならないということもたえず強調していた——磯崎新の構想する「海市」というのはまさしくその両面にかかわる恰好のモデルだったからです(また逆に、建築家が旧来もっぱら物質的な面からとらえることの多かった都市を、情報ネットワークとそれを通じたインタラクションという面からとらえなおす、それもまた都市計画の側から見た『海市』展の大きな意義でした)。

実のところ、その後のグローバル経済の超バブル的展開を見ていると、「海市」は、それが計画されていたマカオ沖の南シナ海であれ、ペルシア湾岸であれ、実際に建設されていておかしくないものだった、と思えてきます。しかし、幸か不幸か、「海市」は実際に建設されることはなく、名前の通りミラージュ(海市=蜃気楼)として観念の水平線上に掻き消えたのでした。

ICCオープニング企画展「海市——もうひとつのユートピア」1997年、展示風景(シグネチャーズ)

写真提供:NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

その延長上で、磯崎新が中国の鄭州を中心に現実の都市計画を手がけ、それをもとに『中原逐鹿』(2012年、ヴェネツィア建築ビエンナーレ)、そして『都市ソラリス』(2013-2104年、ICC)という一連の展覧会を企画する——これはまさに歴史的な出来事と言えるでしょう。実のところ、鄭州の都市計画は、かつて黒川紀章が手がけていた都市計画を別の角度から引き継ぎ、展開してゆくものです。僕は、黒川紀章のようなメタボリストから距離を置いていた磯崎新をポストメタボリストと呼んだことがありますが、鄭州ではメタボリストの計画をポストメタボリストが再び取り上げて発展させている——これこそ大きな意味でのメタボリズム、さらに言えばメタメタボリズムでしょう。自分より若かった同輩への弔辞で磯崎新は「黒川紀章が政治経済の風をいつも正面で受け止めていてくれたから、自分は斜に構えていられた」という主旨のことを言っていたと記憶します。その風よけを失った磯崎新が、それこそ南宋の文人のような隠遁と孤高を気取ってもいいはずのところ、いよいよまた政治経済の大波の中に身を躍らせようとしているのか(湯河原の陶房から東京に降りてきた細川護煕のように?!)。実際、中国の沿海部が、半ばグローバル資本主義の海に浸食された特区のようなものであるのに対し、鄭州は昔から中国の人々が覇を競ってきた中原(だから覇を競うことを「中原に鹿を追う[「中原逐鹿」]」と言う)の中心に位置し、そこでの都市計画は、もはや「海市」=ミラージュのように水平線上に消え去ることなく、国家の中心における現実の歴史を踏まえた現実の政治経済と深くかかわっていかざるをえないからです。

磯崎新《ギャラクシー(スケッチ)》

画像提供:Misa Shin Gallery

「Run after Deer!(中原逐鹿)」

(パラッツォ・ベンボ、ヴェネツィア建築ビエンナーレ、2012年)

展示風景(シグネチャーズ)撮影:松田達

「磯崎新 都市ソラリス」

(鄭東新区龍湖地区副CBD」1/200模型と、その模型を舞台にしたインスタレーション)

第三期 ライゾマティクス《Solaris Protocol》2014年

撮影:木奥惠三 / 写真提供:NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

別の角度からみると、トマス・モアの『ユートピア』の挿画を意図的に誤読する(カルトゥ—シュを吊る二つの鎖を橋と見る)ことから描かれた「海市」のヴィジョンがやはりユートピア的であるのに対し、鄭州の都市計画のヴィジョンは、たんなるユートピアではありえず、ユートピアとディストピアの中間——あるいは端的にいって「現実」の水準に位置すると言うべきかもしれません。それを「ソラリス」と呼び換える理由もそこにあるのでしょう。レムの原作に基づくタルコフスキーの映画は、いわゆるSF映画であるにもかかわらず、ゴダールの『アルファヴィル』同様、現実の都市で撮影されました。ソラリスの「都市のようなもの」として示されるのは、赤坂見附あたりの高速道路の映像です(ちなみに、そこには後から丹下健三設計の赤坂プリンスホテルが建ちましたが、いまやそれも[上から一階ごと解体していく「Taisei Ecological Reproduction System」という特殊工法で]文字通り蜃気楼のように消え去りました)。非現実的に見えながら現実である「ソラリス」の都市は、過去の未来/未来の過去でもあるのかもしれません。ついでに言えば、別の映画『ストーカー』に出てくる「ゾーン」を見ても、タルコフスキーは放射能汚染地帯にひとかたならぬ関心を寄せていた、このこともまた強調しておくべきでしょう。

「海市」がいわば海面から蜃気楼のように浮かび上がったユートピアであるとすれば、「ソラリス」はもっと中間的で陰影に満ちたゾーンである。それは、「ソラリス」が時代の変化に即応したきわめてアクチュアルなヴィジョンに基づいていることの証拠だと思います。

◇

『都市ソラリス』展では、多種多様な関連イベントのひとつとして、2014年1月11日に磯崎新・藤村龍至・東浩紀・黒瀬陽平によるシンポジウムが開催されます。そこで思い出すのですが、東浩紀の主催するゲンロン/ゲンロンカフェで昨年暮れに見た『福島第一原発観光地化計画展 2013』(12月24日-28日)はたいへん興味深いものでした。むろん、関東大震災やチェルノブイリ原発事故などに比べてフクシマ原発震災を特権化しすぎているのではないかという基本的な疑問(*注)に始まり、下記に述べる点も含めてさまざまな疑問があるわけですが、そもそも展覧会が興味深いから疑問を呈するのだということをまず強調しておきます(こう断っておかないとすぐ「浅田彰が東浩紀をdisった」などと0/1で割り切られがちであり、いちいちこう断らなければならないほどコミュニケーションに過敏であるというのが、ネット世代の単純で且つ面倒くさいところです)。

『「フクシマ」へ門を開く──福島第一原発観光地化計画展 2013』

撮影:新津保建秀 / 写真提供:株式会社ゲンロン

さて、東浩紀の監修のもと実際の展覧会を中心になってつくりあげた藤村龍至と黒瀬陽平への簡単な質問です。現実の歴史を踏まえることが求められているにせよ、椹木野衣パラダイムをほぼそのまま踏襲し、1970年大阪万国博覧会における丹下健三(・磯崎新)と岡本太郎の激突を特権的なモデルとするのは、現時点において本当にタイムリーな戦略でしょうか。大阪万博は「重厚長大型」工業とそれによる経済の高度成長のピークで上演された正/負の「祭り」だった。他方、情報社会論の紋切型のひとつを仮に使っておくとしても、現在はむしろ、中心(「首都」であれ「祭の場」であれ)もなければ、日常と区別された「祭り」もなく、正/負の区別も成り立たない、ネットワーク的な時空が主な問題になっているのではなかったか。具体的に言っても、東北が問題であるなら、丹下健三チームの「東海道メガロポリス」に対して裏日本を重視し東北遷都を提案した吉阪隆正の構想、あるいは磯崎新その人のフクシマ遷都案なども、その他の多くの例とともに、重要なリファレンスたりえたのではないかという気がします。いずれにせよ、最大の問題は、『福島第一原発観光地化計画』展に感ずる既視感です——それが丹下・岡本パラダイムの脱構築的再演を狙ったものである以上はあえて意図された既視感かもしれないとしても。

*注:この問題はゲンロンカフェで2014年2月22日に開催された浅田彰と東浩紀の対談で議論された。その記録を再構成したものが『新潮』2014年6月号に掲載されている。

(あさだ・あきら 京都造形芸術大学大学院学術研究センター所長)

故あってネット接続が不自由な環境にいたものですから、2014年1月11日にICCで開催された『都市ソラリス』展関連シンポジウムのネット中継は、藤村龍至の話の半ばあたりから断続的に見たにすぎず、批評めいたことを言う資格はありません。それでも、たいへん面白い内容で、いろいろ考えさせられるところがあったので、そのいくつかをアト・ランダムに書きつけておきます。

「磯崎新 都市ソラリス」展

第三回 参加アーティストによるプレゼンテーションとトークセッション

第二部 トークセッション テーマ「海市」(2014.1.11開催)

出演:藤村龍至、磯崎新 ゲスト:東浩紀、黒瀬陽平

写真提供:NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

『週刊ソラリス』0号([第1ラウンド]1「『都市ソラリス』の余白に」)で僕が藤村龍至と黒瀬陽平に提起した質問には、明確な答えが与えられたとは言い難い。ただ、考えてみれば僕の問題提起がやや舌足らずだったせいもあると思います。

シンポジウムでは東浩紀がその問題を「切断か接続か」という明快な形に言い換えてくれていました。あえてそれでいえば僕自身は「切断」派に近いのだけれど、藤村龍至や黒瀬陽平は「接続」派であるはずなのに『福島第一原発観光地化計画』展ではなぜ古典的とも見える「切断」(軸線や中心的モニュメント、そこでの「祭り」)——ネットワークの時空の分散性・多義性ではなく——をあれほど強調するのか、というのが僕の問いであり、もし「ネットワーク的接続だけではだめなのだ」という答が返ってくるなら、僕自身としても異論はありません。

『「フクシマ」へ門を開く──福島第一原発観光地化計画展 2013』

撮影:新津保建秀 / 写真提供:株式会社ゲンロン

(ついでに、正確を期すために付言すれば、「切断」と「接続」は簡単な二項対立ではありません。たとえばネットワークのメタファーとして(クリストファー・アレグザンダーの「セミラティス」を踏まえ)「リゾーム」を呈示したドゥルーズ&ガタリは、前著の『アンチ・オイディプス』ですでに Connecticut を Connect-i-cut(直訳すれば「接続せよ−私はー切断する」)と綴り変えるというバロウズ的な言葉遊びによって、彼らの手法を明確に示している。だから、千葉雅也にも言ったのだけれど、「ドゥルーズ哲学は実は接続論ではなく切断論なのだ」などといまさら言われても、「そりゃ初めからそうでしょう」としか言いようがない。ただ、インターネットの普及とともに接続の可能性が強く意識された時期、ドゥルーズ哲学やその影響を受けたネット・フィロソフィーが接続論の方に大きく傾斜したのは事実で、いまあらためて切断論の側面を強調する必要があるというのは、千葉雅也の、そして東浩紀自身も言う通りです)

藤村龍至はモデレーターとして優秀で、プレゼンターとしても多くの情報を明快に呈示して、聴衆からみるとありがたい存在だったと思います。藤村龍至がNHKの司会者を知的にしたようなものだとしたら、ついでに ICC HIVE で見直した『都市ソラリス』展の先駆にあたるシンポジウム「〈都市〉はアーキテクチャか?」(2013.2.24開催)での僕のモデレーターぶりは野蛮そのもの。ただ、あえて野蛮な「切断」を入れて行かないと、シンポジウムの類で本当に知的な話をすることはできず、結局はNHK視聴者向け、あるいはクライアント向けの如才ないプレゼンテーション大会のようになってしまうのではないかという危惧を、野蛮人としては捨てきれない。それが僕の感想です。

ICC開館15周年/「海市」展 15周年記念シンポジウム

『〈都市〉はアーキテクチャか?』

出演:磯崎新、高山明、江渡浩一郎、浅田彰 コメンテーター:羽藤英ニ

写真提供:NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

藤村龍至の話の内容の一部にかかわって言えば、たとえばモダニズム・ポストモダニズムの右派と左派を(政治的なレッテル貼りとは別に)考えることができるとして、藤村龍至の構想はモダニズム右派をやや無批判に反復・延長しているのではないかという危惧を覚えました。ここでとりあえずモダニズム左派というのは、幾何学的合理主義・機能主義(それらが矛盾しうることは措くとして)を、各地の風土を無視してグローバルに広めていこうとする、国際主義です(左翼から出発したにせよ、結局グローバル資本主義に回収されるので、モダニズム左派というのは仮称ですが)。それに対し、たとえば日本では、モダニズムを日本の、そして「大東亜共栄圏」の環境や文化にあわせて変形する動きが出てきた。それがここでいうモダニズム(・ポストモダニズム)右派です(それは「近代の超克」とも呼ばれ、ポストモダニズムとも訳せるので、こういう曖昧な表現をしておきます)。藤村龍至は軸線をフクシマからマレーシアまで伸ばした図を提示し、それをもって日本の自閉的ナショナリズムを超えるのだという主旨のことを言っていたように記憶しますが、あれはまさに大東亜共栄圏の政治家が、そしてモダニズム右派としての戦前・戦中の丹下健三が引いてもおかしくない軸線です(だから悪いと決めつける気はまったくありません)。戦後、この人々は、国外への野心をとりあえず封印し、国内に次々と軸線や中心を設定していきました。普通、無根拠な線引きといえばまず田中角栄(日本列島改造論)を想像するけれど、それに対し、自覚的モダニスト(・ポストモダニスト)右派だった中曽根康弘をクローズ・アップするのは、面白い選択だと思います。とはいえ、安倍晋三がどうみても十分な自覚なしに「戦後レジームからの脱却」を唱え、再び世界に出て行こうとしているいま、この種のモダニズム(・ポストモダニズム)右派を反復・拡大するというのは、僕にはいささか危なっかしい戦略のように思えてなりません。

続く黒瀬陽平の話もたいへん明快で、たとえば、アメリカの「本家」が主導した東京ディズニーランドが閉じた純粋な虚構を志向するのに対し、日本のオリエンタルランドが主導したディズニーシーは虚構と東京湾岸の現実が重ね合わされている(そこに日本の可能性がある)という比較などは面白かったと思います。ただ、あえて左翼的に言えば、まず最初に三井不動産を初めとする土地開発利権(ディズニーランドに予定されていた土地の相当部分を住宅地——おそらく東日本大震災で液状化した浦安の住宅地なども含むのでは?——に転用して莫大な利益を得た)に触れておく必要があったでしょう。

その点、磯崎新のレスポンスでは、ディズニーランドとエプコット・センターがウォルト・ディズニーの夢に始まりながら(その夢ではエプコット・センターはまさに虚構の中で住民が現実の生活を営む「実在の未来都市」として構想されていたので、それと日本的な虚実の二重性を区別するのは簡単だとしても、ここですでに黒瀬陽平の二元論には注を付す必要が生じます)、それが失敗したためウォール街の金融資本のターゲットとなる事態を招き、そこからディズニーを救うべく会長に就任したマイケル・アイズナーがグローバル資本主義にのったディズニーランドの「国際化」を推進した、という流れが明確に示されていました。ちなみに、せっかく磯崎新の設計したティーム・ディズニー・ビルディングの話が出たのですから、この建物の中央部、日時計のあるコーンが、そこから遠くないフロリダ各地にある原子力発電所を引用した形態でもあることを、誰かが指摘しておくべきところでした。

細かい揚げ足とりから始めてしまいましたが、むしろ問題は、黒瀬陽平(そして「レガシー」としての軸線などを語る藤村龍至)が、今度はポストモダニズム右派をあまりに無批判に反復しているように見えるところです。あらためて言えば、ここでポストモダニズム左派というのは、無根拠な記号の表層的な流れが世界を覆いつくし、深層にあると想定されてきた共同体だの主体だのといったものを蒸発させてしまう過程(むろんグローバル資本主義に支えらえた)をあえて肯定し、加速しようとする立場——典型的にはボードリヤールのシミュラクル論のようなものを指します。磯崎新は、モダニズムの都市計画が袋小路に入ったあと、1970年以後、都市を表層的な舞台装置(「つくりもの」)と考え、po-mo や decon のデザインするシミュラクルがそこを満たしてきた(磯崎新自身その流れに確信犯的に加担した点でポストモダニズム左派だった)、ところが少なくとも日本では1995年の阪神淡路大震災がそれに終止符を打った(この圧倒的な destruction の前では deconstructivism のゲームが色褪せた)という歴史的パースペクティヴを示しました。

(ついでに言っておけば、1996年のヴェネツィア建築ビエンナーレ日本館のコミッショナーを務めた磯崎新は、大震災の瓦礫をそのまま積み上げてビエンナーレの観衆から言葉を奪い「金獅子賞」を獲得した。他方、2012年にはやはり日本館が「金獅子賞」を獲得するのですが、その対象が伊東豊雄らが東日本大震災の被災地に建てた「みんなの家」と称する無意識の偽善の象徴だというのですから、この落差には唖然とするほかありません[伊東豊雄らのいくつかの仕事は高く評価しますが、それは別問題です]。また、1996年の日本館の展示の一翼を担った宮本佳明が、2013年あいちトリエンナーレでは福島第一原子力発電所を神社にするという愚劣かつ醜悪な案を出していたのも、ただただ悲惨な光景でした。シンポジウムで「劣化」という言葉が出ていましたが、この10年あまりでおそるべき「脳軟化」が進行しているのではないか、という印象さえ禁じ得ません)

1996年 ヴェネツィア建築ビエンナーレ日本館展示風景

撮影:宮本隆司

さて、議論を戻して言えば、ポストモダニズム右派は、ポストモダニズム左派と同じく近代的な主体や主体的表現を否定する一方、それとあわせて共同体も蒸発させてしまうのではなく、むしろ、主体以前の共同体(マクルーハンの言葉を使えば、主体たちの形成する都市[city]ではなく、主体が析出される前の村[village]に、またそこを満たす神話や、主客・虚実を柔軟にミックスした「連」的(たとえば連歌的)コミュニケーション網に回帰しようとします(実はそれらは昔からあったものというよりポストモダンな捏造の産物であることが多いのですが)。そして、このような反動的ポストモダニズムは、当然ながら、右翼ナショナリスト(・トランスナショナリスト:「大東亜共栄圏」をトランスナショナリズムと呼ぶ限りで)の動員のターゲットとなります。中曽根康弘が梅原猛をトップとして国際日本文化研究センターをつくったときも、本来の狙いはそのようなポストモダニズム右派によって日本の新たなナショナリズム・トランスナショナリズムを理論的に基礎づけることだったはずです(その狙いは実現されませんでしたが)。幸か不幸か、安倍晋三の周辺の右翼イデオローグはもっと単純なナショナリストが多いようですが、だからといって警戒を緩めるべきではないでしょう。近代のエリート的主体の切断を排し、みんなが祭りで盛り上がれるような神話的表象(ボードリヤール的なシミュラクルではなく)を用いて大衆動員を図る、しかもそれをとくに「日本」の名の下に構想する、という黒瀬陽平や藤村龍至の話を、一概に悪いものだと決めつける気はありませんが、それがこのような思想的・政治的文脈にも位置付けられうるものであることは意識しておく必要があると思います。

『Anywhere』空間の諸問題

磯崎新/浅田彰 編集

(1994年、NTT出版)

どうやらシンポジウムの肝心の部分を聴きそびれ、部分的で的外れなレスポンスをだらだらと書き綴ってしまった気がします。「ですます」調で書くと学生への入門講義のようになってしまうのは教師の悪い癖で、パネリストや聴衆のみなさんに失礼だったかもしれません。ご容赦ください。いずれ『ソラリス』の核心に迫る議論ができることを期待しています。

その前にもうひとつだけ。シンポジウム終盤に中谷礼仁のインターヴェンションがありました。ネット中継では配布資料(有用であるに違いない)を見られなかったので内容に関して批評めいたことは言えませんが、僕の知る限り、2014年ヴェネツィア建築ビエンナーレ日本館の国内コンペティション(と称する出来レース)で、中谷礼仁は岡﨑乾二郎組の中心メンバーでありながら、太田佳代子組にも二股をかけ、結果的に「勝ち組」である太田佳代子組のメンバーとして、シンポジウムで披露された日本館の展示の一環を担うことになった——建築史・建築批評はいざ知らず、建築設計であれ一般のビジネスであれ政治であれヤクザであれ、こういう振る舞いをしてしまった者は少なくとも当分のあいだ「しま」には顔を出せない(レーニンの時代なら粛清されていた)はずですが、その中谷礼仁が平気で登壇し、場違いでかつ醜悪な映像を披露したのには、率直に言って唖然としました。中谷礼仁の仕事にはかねてから注目してきましたが、それとこれとはまったくの別問題です(この件について僕に事実誤認があれば、このパラグラフは撤回して謝罪する用意がありますので、その場合は中谷さんのご指摘を待ちます)。

(あさだ・あきら 京都造形芸術大学大学院学術研究センター所長)