【ARCHIVE:中原浩大】1992年『Art & Critique』21号より転載

〈CROSSING〉「アノーマリー少年」文:光田由里

2014.02.12

【ARCHIVE:中原浩大】CONTENTS

▶『Art & Critique 23』「アペルトより」文・中原浩大(1994年)

▶『Art & Critique 21』「アノーマリー少年」文・光田由里(1992年)

▶『Art & Critique 21』〈DIARY〉文・吉田裕子(1992年)

▶『Art & Critique 15』〈INTERVIEW〉構成・長谷川敬子(1990年)

アノーマリー少年

・『中村+村上展』 1992年8月29日~9月19日 SCAIプロジェクトルーム(東京)

・『アノーマリー』 1992年9月4日~11月4日 レントゲン藝術研究所(東京)

学園祭のかんじ、が盛り上がって、こわいほど人を集めたのが、レントゲン藝術研究所の「アノーマリー」展初日の夜でした。会場からはみだして前の道でぶらぶらしていたひとびとは、(ほとんどが)みなごく若くてみぎれいで、すごい数だった。これほど多くのひとたちを集める力を、『現代美術』(の中ではここだけ)が持ち得ることも、これほどのひとたちが潜在的に集まりたがっていたことも、今まで知らなかったことです。半年前からのパブリシティにも示される企画者の思い入れと、ゲスト・キュレ一夕ー・椹木野衣、出品作家・村上隆、中原浩大、ヤノベケンジ、伊藤ガビン、という、いかにも退屈を破ってくれそうな(ややBTくさい)顔ぶれが、これだけの吸引力を実証したことに、即座に感銘を受けました。

会場に入る前からこのように感動したわけですが、内部は、「すごい」としかいいようのない巨大作品の陳列でした。いいとか悪いとかの判断を許さないような、圧倒的な物量なのです。まぶしすぎる照明の下、膨大な材料費と手間と、とにかくすごい物量がそびえる。会場の熱気のせいもあっただろうけれど、それらは、やみくもにすごい、という印象でした。すごい、ということに対して必死だ、というのでしょうか。それぞれの個人の経験や考えのなかで、今のこの世で美術作家たろうと決心して色々とやってきた出品者たちが、この華々しくなるにちがいない「アノーマリー」という熱した場所に招かれ、とにかくすごくなければ負けてしまうというせっぱつまった互いのバトルの渦中に驚かれて、もはやそれぞれの考えや持ち場をさておいても、すごいものを出そうとした、という形相が強烈だったのです。

これを、「コンセプトがない・弱い」 とかいう常套句とはまた違った意味で言いたいとおもいます。チラシに書かれた威かし文句のような「コンセプト」よりも、作品の物量の、バブル絶頂期新築オフィスビルのような(すぐに減価償却されるファッションビルのようではなかった)ゴージャスさの方に、私たちは必然的で第一義的なものを発見するだろうからです。しかも彼ら(すべて男性陣で、なんとなく女人禁制の雰開気もありましたが)は、そのゴージャスさのなかで、意外に正直に、素朴に、少年ぽい苦悩を露出させてしまっていました。

例えば村上は、TAMIYAやランドセルや鯨で、欧米世界における日本のローカルさとそれに由来する『政治的』複雑感惰(コンプレックス)を扱ってヒットを飛ばしてきたのですが、彼の『政治』性は、コンセプトというよりは戦略で、実際の制作の動機にもメッセージにもなってはおらず、「美術」でやっていくためにマーケティングをはじいた結果選んだ手段、という要素が濃厚でした。それを強靭さとみるかいいかげんさとみるかで、彼の評価は別れてきたはずです。ほほ同時期の「中村と村上」展は、その悪い面が極端に出てしまった例でしょう。(同展も、PTAの存在もかすかに意識させもして、また学園祭的でもあったのですが)。しかし、「アノーマリー」では、彼本来のコンセプトである「すごさの追及」に、ま正面からぶちあたってみせていました。無理に作ったようなコンセプトよりも、あのばかばかしいようなまぶしさの大仕掛けのほうがいい。ガーガアとシャッターが降りて、中の巨大照明燈がむなしく閉ざされて隠れてしまう、ローテク版の “天の川石戸” 。他にどんな『コンセプト』があったにしても、あれは、自前の歴史も思想もなく状況だけがある古代の国・日本現代美術に、反発するけれどその一員としてしかありえない、作家・村上の苦悩の自画像にしか見えないのです。

伊藤氏の、車輪のないバイク、モニターのないコンピューターにも、この同じ苦悩がストレートに表されていることは、間違いないこととかんじます。それはなにも、現代美術作家としての特権的な苦悩ではないでしょう。どんな素敵なことをかんがえられたとしても、それで世の中どうにもなるもんじゃない。というわたしたちに共通の立場・現状認織を、伊藤氏は極めてシンプルに図式化してしまったというふうにもみえます。

もっとも、「アノーマリー」展作用のためもあってか、ヤノペ氏は本質的に少し寝ちがったようにみえました。王家のものかともおもえるほど、精巧な装飾と安全性を追及した、攻撃用の乗り物には、少女趣味的こぐまの紋章を執拗に配してあり、ショーマンシップと作者のハートの部分が奇妙にずれを起こしたまま、圧倒的重量感と巨額制作費をもってきらめいていました。かつて手作り工作風に、彼がサバイバルするための『必常品の私物】として作られてきた、今までの作品たちとは、これは少し違う必然性からつくられていることがわかります。彼の暮らしという独自の世界のためというよりも、作家・ヤノペが、「アノーマリー」展(あるいは美術市場)に打って出る時、少年・ヤノペの個人的な作業場から、自ら本格的に出ようとしたこと、それがこの作品をこのようにしたモチベーションではないでしょうか。彼に新たに必要になったのは、自分(と愛犬)だけ生き残るシェルターではなく、死なない特攻隊の装備のようでした。美術でいながらそれと無関係ぽく、パナマレンコ的スタンスを持っていた彼には、村上氏的な方向は似合わないし、避けてほしいように願ってしまうのですがどうでしょうか。

なんといっても、村上氏的な方法に最もそぐわず、この展覧会できわだった不調をあからさまにしていたのが、中原浩大氏でした。彼は、インド旅行中ということで、初日は会場に不在だったそうです。中原氏は、巨大でピカピカの、タンキングマシーンを出していました。ヤノベ氏の1990年作のはっきりしたリメイクです。

これには、一番驚かされました。いつもあれほど熱心に『美術』から逃走したがっており、近年自分のプライベートな過去(=美術以前でありかつ、他人が侵入しがたいもの)を抱え込むような作品が目立っていたこの作家が、ひとの作品を、巨大制作費と手間暇をかけてきれいにリメイクするとは、どうしたことなのか。一部で少々はやった、美術史上の巨匠をリメイクしたのとはわけが違って、(まだ巨匠ではない)ヤノベ氏は中原氏の身近な弟分と聞いているし、内輪のジョークにしては作品がゴージャス過ぎるとおもわれます。同作品は、恐らくのちにふりかえってみても中原氏の代表作にはならないだろうし、氏の失敗作ともみえます。けれどそれよりも、「アノーマリー」の「すごいもの競争」的な面に対する齟齬感を、中原氏が明確に持っており、彼の苦悩が、ここの誰よりも深いことがうかがえたのは、感動的でさえあったのです。彼は、決して戦略的に制作することができない、純粋作家体質なのでしょうか。関西ニューウエーヴと呼ばれた頃から、周囲は日々彼を賞賛し、美術の内部に受け入れ続けてきましたが、中原氏は編み物やレゴではずれ続ける努力をし、退行ともみえるような個人的ノスタルジィ路線に閉じこもるのさえ厭わなかったのでした。それは彼が、足跡を常に未完のままに残し、しかもそれらが整合されないように逃走し続けることでしか、純粋体質の制作を貫けないと直観しているからなのではないでしょうか。だから、彼は少しも批判的にみえないのに、批判性を内蔵してしまっているようなのです。こうした微妙な賢明さは、道路整備の整っている、欧米美術関係者には理解されにくいかとおもわれます。

こうしてざっと見てみても、この「アノーマリー」という展覧会が、多くの人の期待を集め、出品者をかなり揺さぶるような、稀有な種類の出来事だったことがわかります。まず、出品作の圧倒的物量を支えた、レントゲン藝術研究所池内氏の態度こそ、その稀有さの中核だといえるでしょう。制作費全部ではなくても、かなり負担したと聞いています。本当は良い展覧会ができるはずなのに資金が足りないから、というようないつも言ってしまうわたしたちの言い訳をけちらして無理をし、現実の作品物量が画廊建物をおびやかしても、それを乗り越え、やってしまったことに本当に敬意を表したいのです。ここでは、作家もまた多額の制作費リスクを共有しているに違いありませんが、そうさせるだけの場を作り得たのは、企画者の手腕でしょう。この成果が、拡大再生産に結びつくことを念願します。

最後に、ゲスト・キュレーターの椹木氏について書きたいのですが、今現在カタログが出来上がっていないので、企画意図についてここで考えるのはむづかしい状態です。ともあれ、ここには作品をはがいじめにする激しい言葉が必要です。マンガやデザインをとりこんだって、美術からはずれられないことは、この30年間が証明してしまっているし、1人を除く出品作家たちは美術からはずれようとしていないことも明らかなのだから、よけいに、チラシに予告されているような激しさを期待してしまうのです。

ただ、「RADIUMEGG」(*) を読んで思うのですが、シミュレーショニズムともポストモダンとも言わなくなった彼が、激しく嫌悪し続けてきた日本現代美術のあいまいさについて、奇妙に歴史的な分析と整合性をもし記述しはじめているとしたら、それは貴重だけど困難な試みになるだろうとかんじます。彼はアメリカ・モードの理論をそれに見合う作品に対して援用し、日本近代美術の歴史的分析と作品分析を切り捨てていたからこそ、新鮮でラディカルでありえたのだし、精密な調査ぬきでのそうした作業をもしするとしたら、図式的な机上の構図(それさえも貴重にはちがいないのですが)のあてはまる場所を見つけにくくなる可能性があるとおもうからです。わたし自身、柄谷氏の日本近代文学についての評論を丸写ししたくなることは再々ですが、しかし、美術の漱石や福本をどこに置くかという要を決めかねるからこそ、今あるような美術史になってしまっていることを無視するわけにはいかないようです。

いずれにしても、「アノーマリー」は、そのヴォルテージの高さゆえの名称として、ふさわしいとかんじました。

(*)レントゲン藝術研究所発行の雑誌

この記事は、京都芸術短期大学(現・京都造形芸術大学)が刊行していた『A & C : Art & Critique』誌21号(1992年)に掲載されたものです。転載を許諾して下さった中原浩大氏、光田由里氏、『A & C : Art & Critique』誌元編集担当の原久子氏、京都造形芸術大学、そして画像を提供して下さったシュウゴアーツのご厚意に感謝申し上げます。(REALKYOTO編集部)

—

なかはら・こうだい

1961年 岡山県生まれ。86年 京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程修了。96-97年 文化庁派遣芸術家在外研修員としてニューヨークに滞在。現在 京都市立芸術大学彫刻科教授、美術作家。

みつだ・ゆり

美術評論家。専門は近現代美術および写真。京都大学文学部卒業。渋谷区立松濤美術館学芸員。「ハイレッド・センター 直接行動の軌跡」などを担当。著書に『写真、芸術との界面に』(青弓社)、『高松次郎 言葉ともの』(水声社)ほか。

—

〈注〉

「アノーマリー」展 1992年に、東京・大森にあったレントゲン藝術研究所で開催されたグループ展。キュレーターは椹木野衣。参加作家は伊藤ガビン、中原浩大、村上隆、ヤノベケンジ。90年代日本の「ネオポップ」を象徴する展覧会と言われる。中原はヤノベがすでに発表していた作品に酷似するアイソレーションタンク作品を出展した。

ヤノベケンジ 1965年生まれの現代アーティスト。京都市立芸術大学大学院美術研究科修了。京都造形芸術大学教授。大阪万博、チェルノブイリ、阪神・淡路大震災の体験や記憶などをもとに「未来の廃墟」「サバイバル」「再生」などをテーマに大型彫刻を制作する。

http://www.yanobe.com

伊藤ガビン(いとう・がびん) 1963年生まれの編集者、デザイナー。成城大学経済学部経済学科卒業。パソコンホビー誌『ログイン』の編集者として活動した後、ゲームの開発、編集・執筆、展覧会プロデュース、オンデマンドTシャツ事業などに携わる。女子美術大学短期大学部造形学科教授。

「中村と村上」展 中村政人と村上隆による展覧会。中村がソウル留学中に知った、日本の韓国統治時代からの印象により当地で最も不快な印象の日本姓が中村と村上ということから、自身と村上の二人展「中村と村上」を構想。1992年7月にソウル展をスペース・オゾンで行い、8月に東京展がSCAIで、12月に大阪展がメタリアスクエアというラブホテルで行われた。

中村政人(なかむら・まさと) 1963年生まれの現代アーティスト。東京芸術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。コンビニの看板やマクドナルドのMサインを作品化するなど社会的な意味を持つ作品を発表。社会と美術と教育の関わりをテーマにしたプロジェクトも進める。東京芸術大学美術学部准教授。

村上隆(むらかみ・たかし) 1962年生まれの現代アーティスト。東京芸術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。アーティスト集団『カイカイ・キキ(Kaikai Kiki)』主宰。「スーパーフラット」理論を主唱し、アニメ、フィギュアなどサブカルチャーの題材を用いた作品で知られる。

http://gallery-kaikaikiki.com/category/artists/takashi_murakami/

アノーマリー少年

・『中村+村上展』 1992年8月29日~9月19日 SCAIプロジェクトルーム(東京)

・『アノーマリー』 1992年9月4日~11月4日 レントゲン藝術研究所(東京)

文・光田由里

学園祭のかんじ、が盛り上がって、こわいほど人を集めたのが、レントゲン藝術研究所の「アノーマリー」展初日の夜でした。会場からはみだして前の道でぶらぶらしていたひとびとは、(ほとんどが)みなごく若くてみぎれいで、すごい数だった。これほど多くのひとたちを集める力を、『現代美術』(の中ではここだけ)が持ち得ることも、これほどのひとたちが潜在的に集まりたがっていたことも、今まで知らなかったことです。半年前からのパブリシティにも示される企画者の思い入れと、ゲスト・キュレ一夕ー・椹木野衣、出品作家・村上隆、中原浩大、ヤノベケンジ、伊藤ガビン、という、いかにも退屈を破ってくれそうな(ややBTくさい)顔ぶれが、これだけの吸引力を実証したことに、即座に感銘を受けました。

会場に入る前からこのように感動したわけですが、内部は、「すごい」としかいいようのない巨大作品の陳列でした。いいとか悪いとかの判断を許さないような、圧倒的な物量なのです。まぶしすぎる照明の下、膨大な材料費と手間と、とにかくすごい物量がそびえる。会場の熱気のせいもあっただろうけれど、それらは、やみくもにすごい、という印象でした。すごい、ということに対して必死だ、というのでしょうか。それぞれの個人の経験や考えのなかで、今のこの世で美術作家たろうと決心して色々とやってきた出品者たちが、この華々しくなるにちがいない「アノーマリー」という熱した場所に招かれ、とにかくすごくなければ負けてしまうというせっぱつまった互いのバトルの渦中に驚かれて、もはやそれぞれの考えや持ち場をさておいても、すごいものを出そうとした、という形相が強烈だったのです。

これを、「コンセプトがない・弱い」 とかいう常套句とはまた違った意味で言いたいとおもいます。チラシに書かれた威かし文句のような「コンセプト」よりも、作品の物量の、バブル絶頂期新築オフィスビルのような(すぐに減価償却されるファッションビルのようではなかった)ゴージャスさの方に、私たちは必然的で第一義的なものを発見するだろうからです。しかも彼ら(すべて男性陣で、なんとなく女人禁制の雰開気もありましたが)は、そのゴージャスさのなかで、意外に正直に、素朴に、少年ぽい苦悩を露出させてしまっていました。

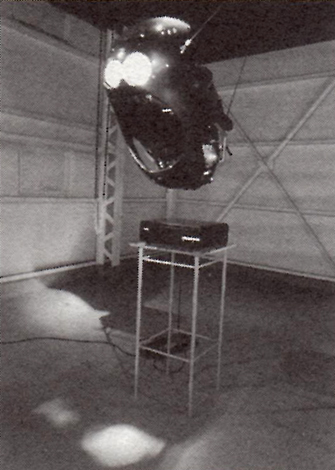

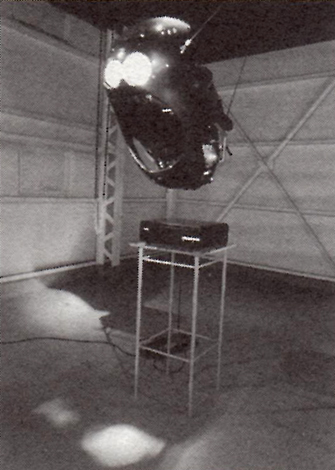

例えば村上は、TAMIYAやランドセルや鯨で、欧米世界における日本のローカルさとそれに由来する『政治的』複雑感惰(コンプレックス)を扱ってヒットを飛ばしてきたのですが、彼の『政治』性は、コンセプトというよりは戦略で、実際の制作の動機にもメッセージにもなってはおらず、「美術」でやっていくためにマーケティングをはじいた結果選んだ手段、という要素が濃厚でした。それを強靭さとみるかいいかげんさとみるかで、彼の評価は別れてきたはずです。ほほ同時期の「中村と村上」展は、その悪い面が極端に出てしまった例でしょう。(同展も、PTAの存在もかすかに意識させもして、また学園祭的でもあったのですが)。しかし、「アノーマリー」では、彼本来のコンセプトである「すごさの追及」に、ま正面からぶちあたってみせていました。無理に作ったようなコンセプトよりも、あのばかばかしいようなまぶしさの大仕掛けのほうがいい。ガーガアとシャッターが降りて、中の巨大照明燈がむなしく閉ざされて隠れてしまう、ローテク版の “天の川石戸” 。他にどんな『コンセプト』があったにしても、あれは、自前の歴史も思想もなく状況だけがある古代の国・日本現代美術に、反発するけれどその一員としてしかありえない、作家・村上の苦悩の自画像にしか見えないのです。

中村と村上展より (掲載誌面より)

伊藤氏の、車輪のないバイク、モニターのないコンピューターにも、この同じ苦悩がストレートに表されていることは、間違いないこととかんじます。それはなにも、現代美術作家としての特権的な苦悩ではないでしょう。どんな素敵なことをかんがえられたとしても、それで世の中どうにもなるもんじゃない。というわたしたちに共通の立場・現状認織を、伊藤氏は極めてシンプルに図式化してしまったというふうにもみえます。

伊藤ガビン(アノーマリー展) (掲載誌面より)

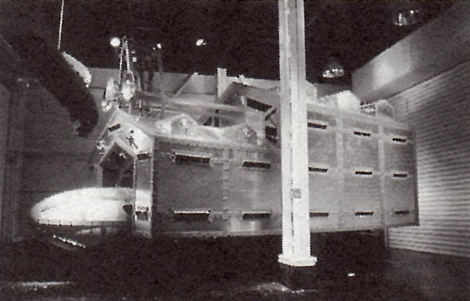

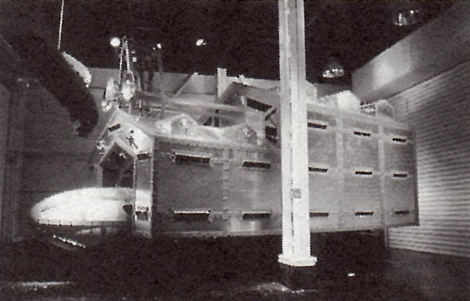

もっとも、「アノーマリー」展作用のためもあってか、ヤノペ氏は本質的に少し寝ちがったようにみえました。王家のものかともおもえるほど、精巧な装飾と安全性を追及した、攻撃用の乗り物には、少女趣味的こぐまの紋章を執拗に配してあり、ショーマンシップと作者のハートの部分が奇妙にずれを起こしたまま、圧倒的重量感と巨額制作費をもってきらめいていました。かつて手作り工作風に、彼がサバイバルするための『必常品の私物】として作られてきた、今までの作品たちとは、これは少し違う必然性からつくられていることがわかります。彼の暮らしという独自の世界のためというよりも、作家・ヤノペが、「アノーマリー」展(あるいは美術市場)に打って出る時、少年・ヤノペの個人的な作業場から、自ら本格的に出ようとしたこと、それがこの作品をこのようにしたモチベーションではないでしょうか。彼に新たに必要になったのは、自分(と愛犬)だけ生き残るシェルターではなく、死なない特攻隊の装備のようでした。美術でいながらそれと無関係ぽく、パナマレンコ的スタンスを持っていた彼には、村上氏的な方向は似合わないし、避けてほしいように願ってしまうのですがどうでしょうか。

ヤノベケンジ(アノーマリー展) (掲載誌面より)

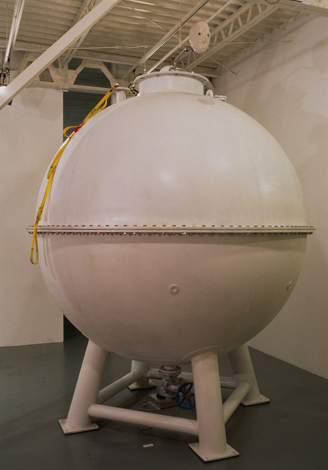

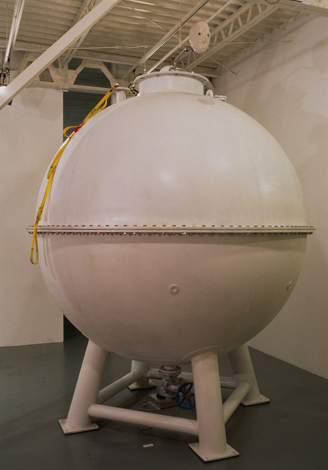

なんといっても、村上氏的な方法に最もそぐわず、この展覧会できわだった不調をあからさまにしていたのが、中原浩大氏でした。彼は、インド旅行中ということで、初日は会場に不在だったそうです。中原氏は、巨大でピカピカの、タンキングマシーンを出していました。ヤノベ氏の1990年作のはっきりしたリメイクです。

これには、一番驚かされました。いつもあれほど熱心に『美術』から逃走したがっており、近年自分のプライベートな過去(=美術以前でありかつ、他人が侵入しがたいもの)を抱え込むような作品が目立っていたこの作家が、ひとの作品を、巨大制作費と手間暇をかけてきれいにリメイクするとは、どうしたことなのか。一部で少々はやった、美術史上の巨匠をリメイクしたのとはわけが違って、(まだ巨匠ではない)ヤノベ氏は中原氏の身近な弟分と聞いているし、内輪のジョークにしては作品がゴージャス過ぎるとおもわれます。同作品は、恐らくのちにふりかえってみても中原氏の代表作にはならないだろうし、氏の失敗作ともみえます。けれどそれよりも、「アノーマリー」の「すごいもの競争」的な面に対する齟齬感を、中原氏が明確に持っており、彼の苦悩が、ここの誰よりも深いことがうかがえたのは、感動的でさえあったのです。彼は、決して戦略的に制作することができない、純粋作家体質なのでしょうか。関西ニューウエーヴと呼ばれた頃から、周囲は日々彼を賞賛し、美術の内部に受け入れ続けてきましたが、中原氏は編み物やレゴではずれ続ける努力をし、退行ともみえるような個人的ノスタルジィ路線に閉じこもるのさえ厭わなかったのでした。それは彼が、足跡を常に未完のままに残し、しかもそれらが整合されないように逃走し続けることでしか、純粋体質の制作を貫けないと直観しているからなのではないでしょうか。だから、彼は少しも批判的にみえないのに、批判性を内蔵してしまっているようなのです。こうした微妙な賢明さは、道路整備の整っている、欧米美術関係者には理解されにくいかとおもわれます。

中原浩大(アノーマリー展)

タイトル不明 鉄、ゴム、ヴィニール h320×φ270〈1992年〉

(画像提供:シュウゴアーツ)

こうしてざっと見てみても、この「アノーマリー」という展覧会が、多くの人の期待を集め、出品者をかなり揺さぶるような、稀有な種類の出来事だったことがわかります。まず、出品作の圧倒的物量を支えた、レントゲン藝術研究所池内氏の態度こそ、その稀有さの中核だといえるでしょう。制作費全部ではなくても、かなり負担したと聞いています。本当は良い展覧会ができるはずなのに資金が足りないから、というようないつも言ってしまうわたしたちの言い訳をけちらして無理をし、現実の作品物量が画廊建物をおびやかしても、それを乗り越え、やってしまったことに本当に敬意を表したいのです。ここでは、作家もまた多額の制作費リスクを共有しているに違いありませんが、そうさせるだけの場を作り得たのは、企画者の手腕でしょう。この成果が、拡大再生産に結びつくことを念願します。

最後に、ゲスト・キュレーターの椹木氏について書きたいのですが、今現在カタログが出来上がっていないので、企画意図についてここで考えるのはむづかしい状態です。ともあれ、ここには作品をはがいじめにする激しい言葉が必要です。マンガやデザインをとりこんだって、美術からはずれられないことは、この30年間が証明してしまっているし、1人を除く出品作家たちは美術からはずれようとしていないことも明らかなのだから、よけいに、チラシに予告されているような激しさを期待してしまうのです。

ただ、「RADIUMEGG」(*) を読んで思うのですが、シミュレーショニズムともポストモダンとも言わなくなった彼が、激しく嫌悪し続けてきた日本現代美術のあいまいさについて、奇妙に歴史的な分析と整合性をもし記述しはじめているとしたら、それは貴重だけど困難な試みになるだろうとかんじます。彼はアメリカ・モードの理論をそれに見合う作品に対して援用し、日本近代美術の歴史的分析と作品分析を切り捨てていたからこそ、新鮮でラディカルでありえたのだし、精密な調査ぬきでのそうした作業をもしするとしたら、図式的な机上の構図(それさえも貴重にはちがいないのですが)のあてはまる場所を見つけにくくなる可能性があるとおもうからです。わたし自身、柄谷氏の日本近代文学についての評論を丸写ししたくなることは再々ですが、しかし、美術の漱石や福本をどこに置くかという要を決めかねるからこそ、今あるような美術史になってしまっていることを無視するわけにはいかないようです。

いずれにしても、「アノーマリー」は、そのヴォルテージの高さゆえの名称として、ふさわしいとかんじました。

(*)レントゲン藝術研究所発行の雑誌

『A & C』(Art & Critique) No.21

(1992年12月25日 京都芸術短期大学芸術文化研究所[編])

より再掲

この記事は、京都芸術短期大学(現・京都造形芸術大学)が刊行していた『A & C : Art & Critique』誌21号(1992年)に掲載されたものです。転載を許諾して下さった中原浩大氏、光田由里氏、『A & C : Art & Critique』誌元編集担当の原久子氏、京都造形芸術大学、そして画像を提供して下さったシュウゴアーツのご厚意に感謝申し上げます。(REALKYOTO編集部)

—

なかはら・こうだい

1961年 岡山県生まれ。86年 京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程修了。96-97年 文化庁派遣芸術家在外研修員としてニューヨークに滞在。現在 京都市立芸術大学彫刻科教授、美術作家。

みつだ・ゆり

美術評論家。専門は近現代美術および写真。京都大学文学部卒業。渋谷区立松濤美術館学芸員。「ハイレッド・センター 直接行動の軌跡」などを担当。著書に『写真、芸術との界面に』(青弓社)、『高松次郎 言葉ともの』(水声社)ほか。

—

〈注〉

「アノーマリー」展 1992年に、東京・大森にあったレントゲン藝術研究所で開催されたグループ展。キュレーターは椹木野衣。参加作家は伊藤ガビン、中原浩大、村上隆、ヤノベケンジ。90年代日本の「ネオポップ」を象徴する展覧会と言われる。中原はヤノベがすでに発表していた作品に酷似するアイソレーションタンク作品を出展した。

ヤノベケンジ 1965年生まれの現代アーティスト。京都市立芸術大学大学院美術研究科修了。京都造形芸術大学教授。大阪万博、チェルノブイリ、阪神・淡路大震災の体験や記憶などをもとに「未来の廃墟」「サバイバル」「再生」などをテーマに大型彫刻を制作する。

http://www.yanobe.com

伊藤ガビン(いとう・がびん) 1963年生まれの編集者、デザイナー。成城大学経済学部経済学科卒業。パソコンホビー誌『ログイン』の編集者として活動した後、ゲームの開発、編集・執筆、展覧会プロデュース、オンデマンドTシャツ事業などに携わる。女子美術大学短期大学部造形学科教授。

「中村と村上」展 中村政人と村上隆による展覧会。中村がソウル留学中に知った、日本の韓国統治時代からの印象により当地で最も不快な印象の日本姓が中村と村上ということから、自身と村上の二人展「中村と村上」を構想。1992年7月にソウル展をスペース・オゾンで行い、8月に東京展がSCAIで、12月に大阪展がメタリアスクエアというラブホテルで行われた。

中村政人(なかむら・まさと) 1963年生まれの現代アーティスト。東京芸術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。コンビニの看板やマクドナルドのMサインを作品化するなど社会的な意味を持つ作品を発表。社会と美術と教育の関わりをテーマにしたプロジェクトも進める。東京芸術大学美術学部准教授。

村上隆(むらかみ・たかし) 1962年生まれの現代アーティスト。東京芸術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。アーティスト集団『カイカイ・キキ(Kaikai Kiki)』主宰。「スーパーフラット」理論を主唱し、アニメ、フィギュアなどサブカルチャーの題材を用いた作品で知られる。

http://gallery-kaikaikiki.com/category/artists/takashi_murakami/

(2014年2月12日公開)