初めて藤本由紀夫に会ったのは2013年、京都で開催された

「phono/graph」プロジェクトで、彼がメンバーとパフォーマンスを行っているときだった。このときに「Turn Over」に出会い、心ゆくまで味わうことができた。空白のページから成る縦40cm×幅55cmの横長の書籍で、読者がそれぞれのページに固有の質感に触れ、ページを繰る音を聴けるようにつくられている。2015年には京都のKumagusukuで

『THE BOX OF MEMORY』展を鑑賞し、世界と穏やかに、そして明快に関わるための方法を学んだ。藤本は私にステファン・マラルメ、ジョン・ケージ、マルセル・デュシャンを思い起こさせる。彼のインスタレーションは彼ならではのもので、オブジェは明晰で柔らかく、色鮮やかで、音が喚起され、自身に触れるようにといざなう。うれしいことに私は、

アンヌ=ロール・シャンボワシエとともに2019年、藤本とその仲間たちをブリュッセルに招待し、作品を展示することができた。

こうした展示の合間に、藤本が分かち与えてくれた知覚する力は、私の日常的な世界を深めてくれたといえる。これら数多くの機会や、驚くほど多岐に渡る彼の活動をすべて伝えることはできそうにない。だから読者の方々には、この記事を読んで、藤本由紀夫の作品世界の広さと奥行きに思いを馳せていただければと思う。

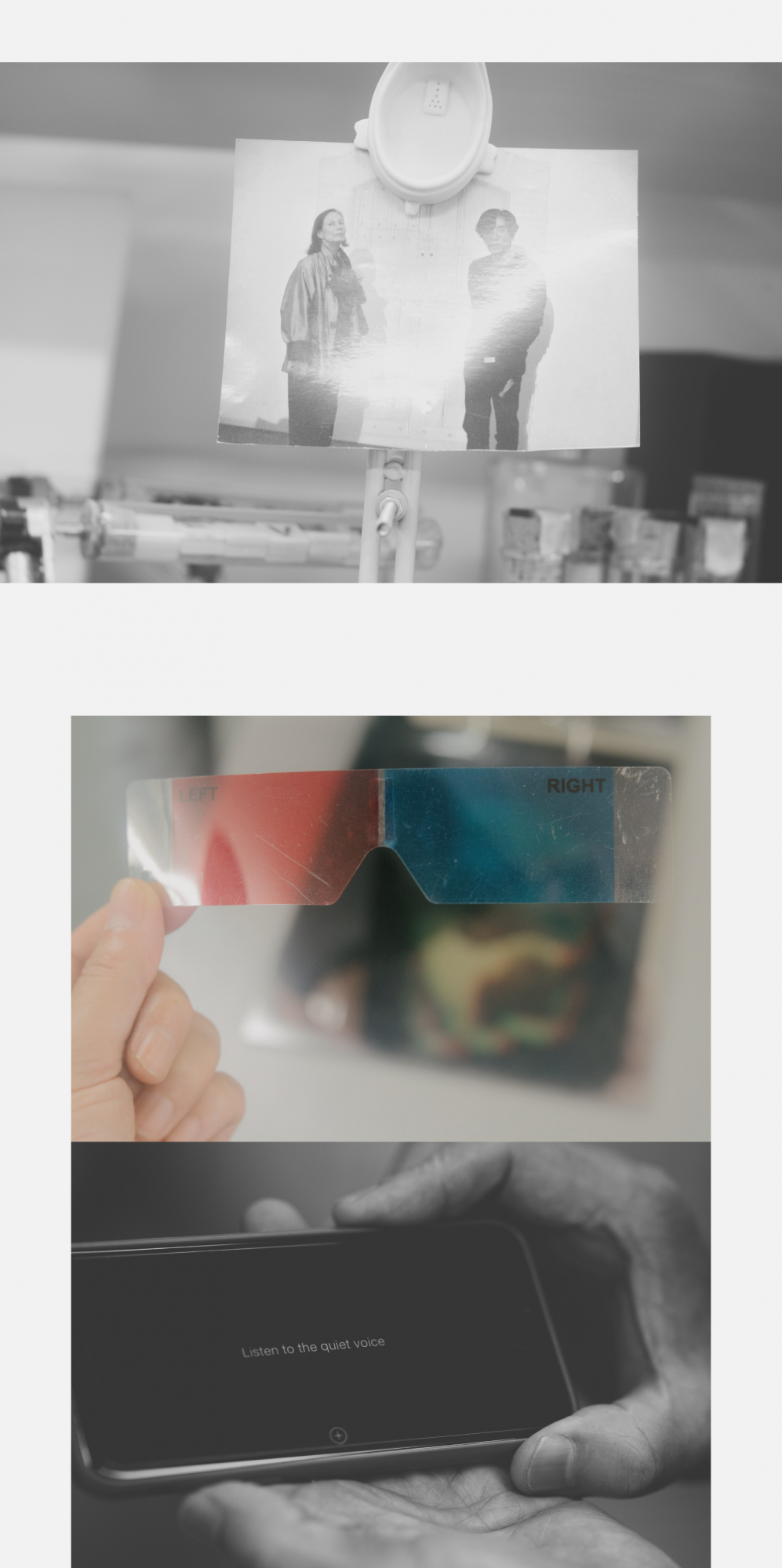

フォスター・ミックリーの空間探究と卓越した感受性は、藤本のスタジオ、彼の身のこなし、そして私たちが共有した体験との対話である。藤本が作品を見せてくれたり、レコードをかけたりかけ直したり、本やノートをパラパラめくったりするたびに、フォスターは関心と好奇心が引き出されて、作家とともに対象に目を向ける。作家の目と同じ高さ、同じ距離に、一瞬前にカメラを構えるのだ。写真には藤本由紀夫の好奇心がこだましている。対象を明らかにするものではないが、注意が促され、親しき仲の距離とでも呼ぶべきものを伝えてくれる。スタジオ内の藤本の動きと、彼の想像力が拡がってゆく様もこだましている。写真は応答であり、時間と空間を思考と形態に絶妙に転換させる。

藤本由紀夫のスタジオは、もとは倉庫だった建物の中にある。ビルの壁は1995年の阪神淡路大震災によく耐え、窓からは海の気配が感じられる。ビルの持ち主は建物を芸術的なコミュニティに提供した。実際、出迎えてくれた藤本が我々に見せてくれたのは、彼のスタジオを取り囲むダンスや録音のスタジオである。別の部屋には、北野武監督が『アウトレイジ』の有名なシーンの撮影に使ったセットがそのまま残されている。古いポスターや新聞雑誌の記事が壁にピン留めされ、小道具や機材で埋めつくされた部屋の歴史を証している。

藤本はこの13年というもの、多くの時間をここで過ごしている。スタジオに入ると不思議な癒しとくつろぎを感じるだろう。理想を現実にした空間なのだ。あらゆるものに気配りがなされ、必要なものは何でもある。我々が通されたとき、スタジオは澄み切った空に向けて開かれたふたつの高窓から入る柔らかい光に満たされていた。神聖な場所を見る思いだった。いくつかの音源、録音された音や音楽が空間を包んでいる。藤本の声が柔らかく溶けこんでゆく。言葉が発せられるときには微笑んでいるのがわかる。穏やかで、ささやいているかのように聞こえるときもある。高揚感とともに部屋に入った。

藤本は、音に囲まれていることが好きだと明かしてくれた。若いころに友人と長野県の小谷村に旅したとき、山の中の静けさに恐怖を感じたことを思い出すという。それ以来、静かな場所に自分自身のサウンドスケープをつくるようになった。それがスタジオであれ、展覧会場であれ。

カールハインツ・シュトックハウゼンや現代音楽との出会いが、藤本を音楽学の研究に導いた。だが我々は、彼がマイルス・デイヴィスとジョン・コルトレーン、ビートルズとトーキング・ヘッズを聴いていることも知っている。ノーマル・ブレインというバンド名のもと、曲をつくっていたことも。

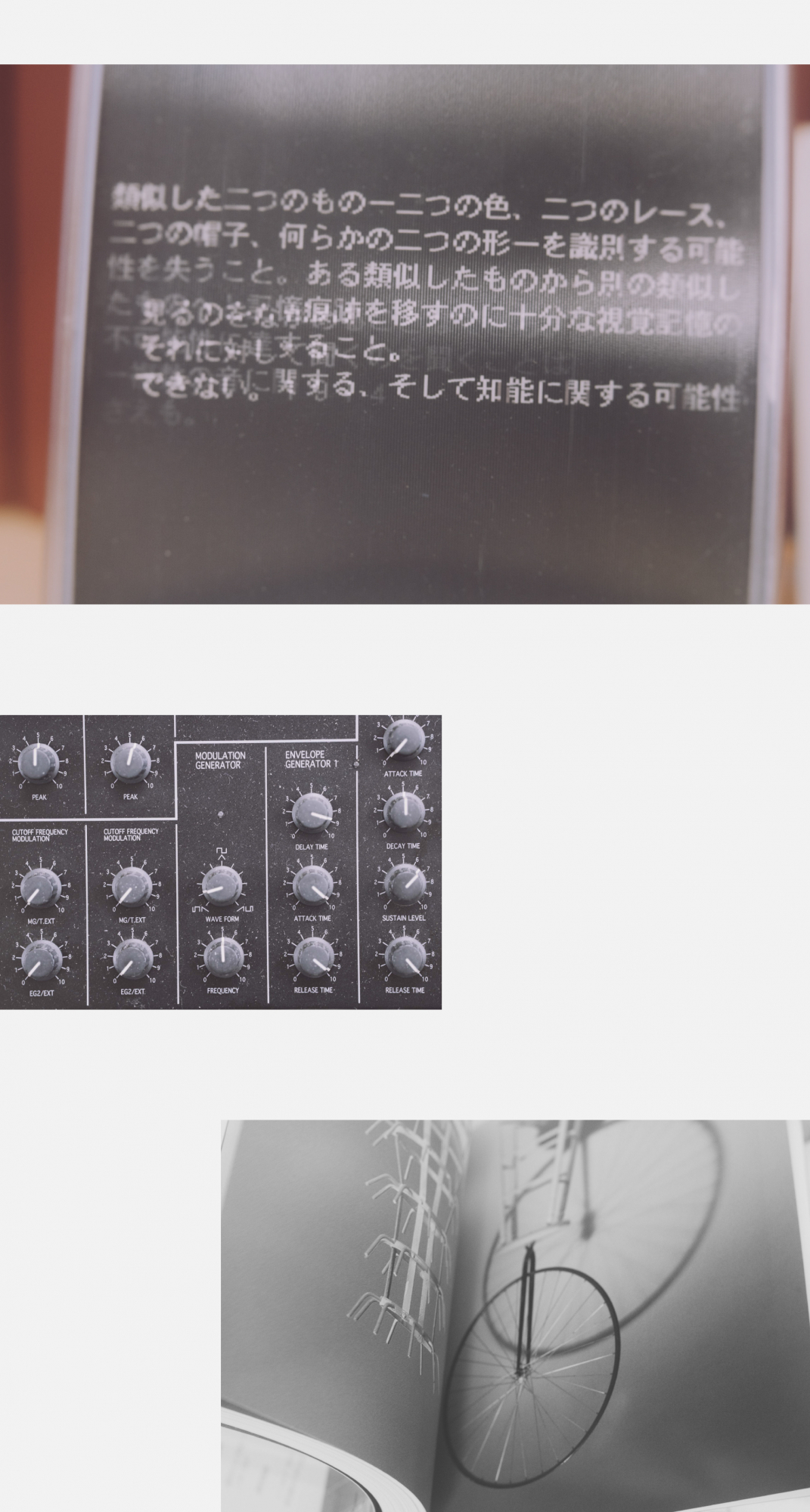

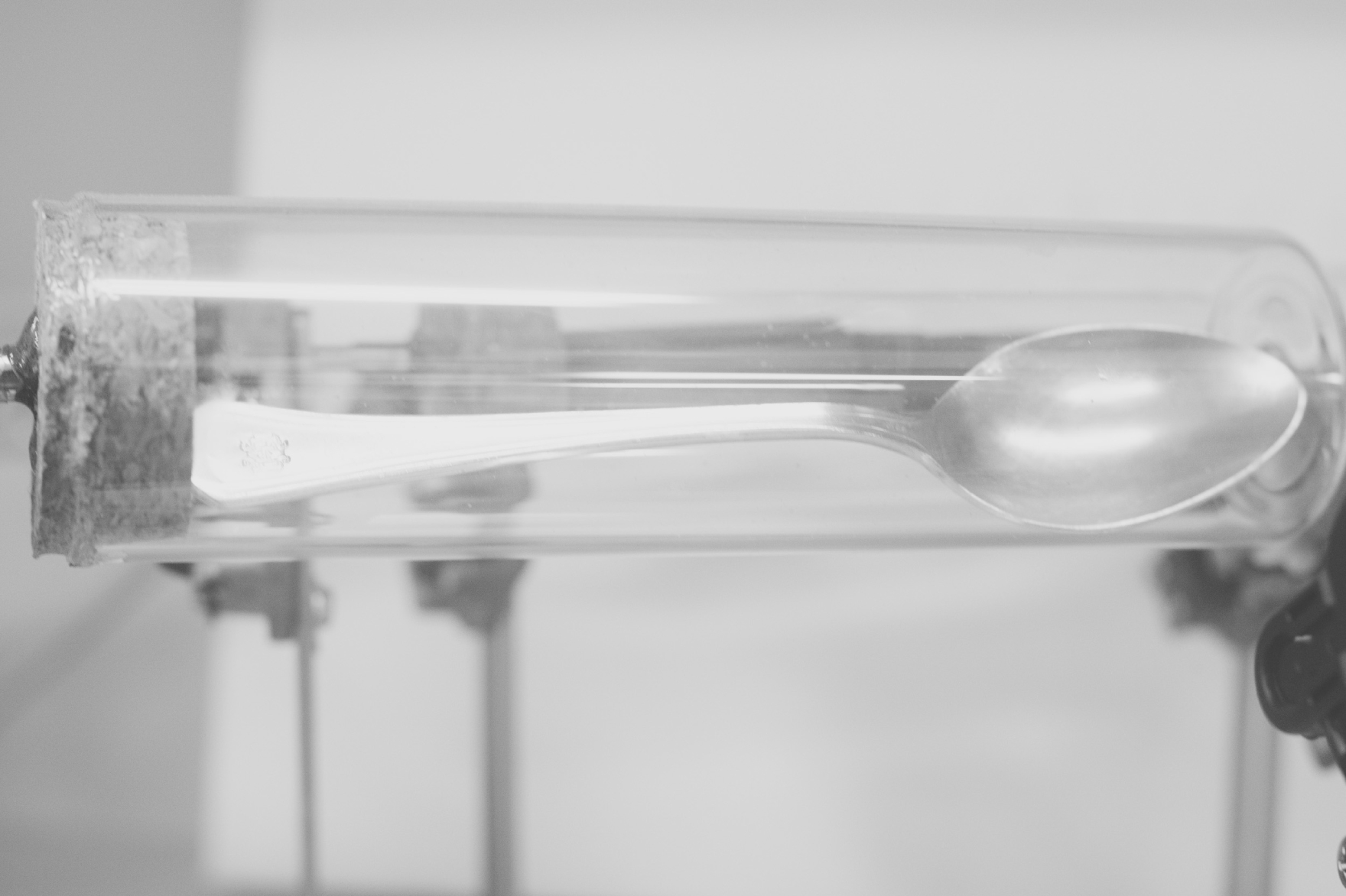

広い部屋を実際に構成しているものが何かに気が付いた。壁の書棚に注意深く並べられた様々な機器、アート作品、模型、映像、レコード、書籍、メモリー、標語……お宝である。藤本は入口の上方に「Fountain(泉)」の1分の1スケールの自作レプリカを吊していた。スタジオは何かにつけてマルセル・デュシャンを思い起こさせる。藤本はここに彼を住まわせ、一緒に遊んでいるのだ。書棚の蔵書から何冊かを引き出して、記憶やインスピレーションを掘り起こしてくれた。デュシャンの「瓶乾燥機」には学生のころに出会ったという。あまり目立たない一葉の写真をずっと持っていて、遊び心に満ちた形で飾っている。デュシャンの娘と一緒にポーズを取っている藤本自身の写真だ。

デュシャンと藤本は過激な遊び心を共有している。ジョン・ケージと共有するのは自作に含み込んだチャンスオペレーション。 何が「アート」であるかを定義することにはあまり関心がなく、楽しい遊びを伴う想像力とその自由さを提案するのだという。書棚にブライアン・イーノとピーター・シュミットのカードセット「オブリーク・ストラテジーズ」を見つけてうれしくなった。藤本はデジタルのセットも持っていて、自分で日本語版をつくったと教えてくれた。

藤本がレコードをかけるとき、どのように扱うかに注目した。触れることは藤本由紀夫にとって聴くことと同様に本質的だ。それはひとつの言語であり、世界を理解するための方法であり、彼のアート活動を伝えるものであり、彼が世界に対して抱く関心を告げるものだ。話を聞きながら何枚かレコードを聴く内に、我々は気づかされた。ジャケットは、藤本が読んだり再読したりして汚れた本の表紙と同様に、時間の経過とともに摩耗してゆく。レコードは手に触れられ、何度も繰り返し聴かれ、曲を聴いて楽しむことも、それ自体を相手に楽しむこともできる。彼のレコードを用いた作品がいくつも心に浮かんだ。特に2007年、大阪の

国立国際美術館で開催された『藤本由紀夫展 +/-』で観た『DELETE』シリーズが。藤本は自分と同じく、展覧会を観に来た観客がほとんどの作品にさわれるようにしている。多くの作品はさわると作動するように設計されている。

藤本は『美術館の遠足』シリーズについても語ってくれた。10年間にわたって、

もとは和風邸宅だった美術館で毎年開催された1日限りの展覧会だ。作品は館内にさりげなく置かれていて、観客が発見し、触れることによって動き出すという楽しい企画。多くの「哲学的玩具」を出展したが、中にはオルゴールを使ってつくった繊細な音を奏でる作品があった。藤本にいわせると、小さな音こそが人の耳をそばだたせる。観客の好奇心をかき立てたり、疑問を抱かせたりするために指示や示唆を与えることはない。読者と本のように、観客に作品との親密な関係を築いてもらう。それが藤本の作品観である。

この展覧会は何年にもわたって、藤本がサイトスペシフィックなインスタレーションを設計し、光、音、空間の間の関係を探究する実験室の役割を果たした。そこで観客は、空間内で自分自身の「パフォーマンス」を行うことによって、作品を完成させたのである。

大量のノートが目に入った。スケッチ、書き込み、短い詩、メモ、引用、ドローイングでいっぱいである。藤本は、自分が好きな村上三郎のようなアーティストについて調べているときにつくったスクラップブックや、お気に入りのマルセル・デュシャンの言葉の引用で埋めつくされたノートを持っている。彼は並外れて細心な研究者でもあるのだ。少しあとで、我々はデュシャンの「回転ガラス板」の小型模型を発見した。ガラス板を回転させながら、藤本はそれを写真からつくったこと、作品の理解を深めるには「つくる」ことが、つくり方を考え、そのときに湧き上がる興奮から創作することが、彼にとっては重要だと説明してくれた。

藤本は物書きでもある。だが作品をつくるときに、直観や事前に存在するコンセプトはないという。知らないほうが、知らずに探究するほうがもっと面白い。言葉はあとから生まれてくる。

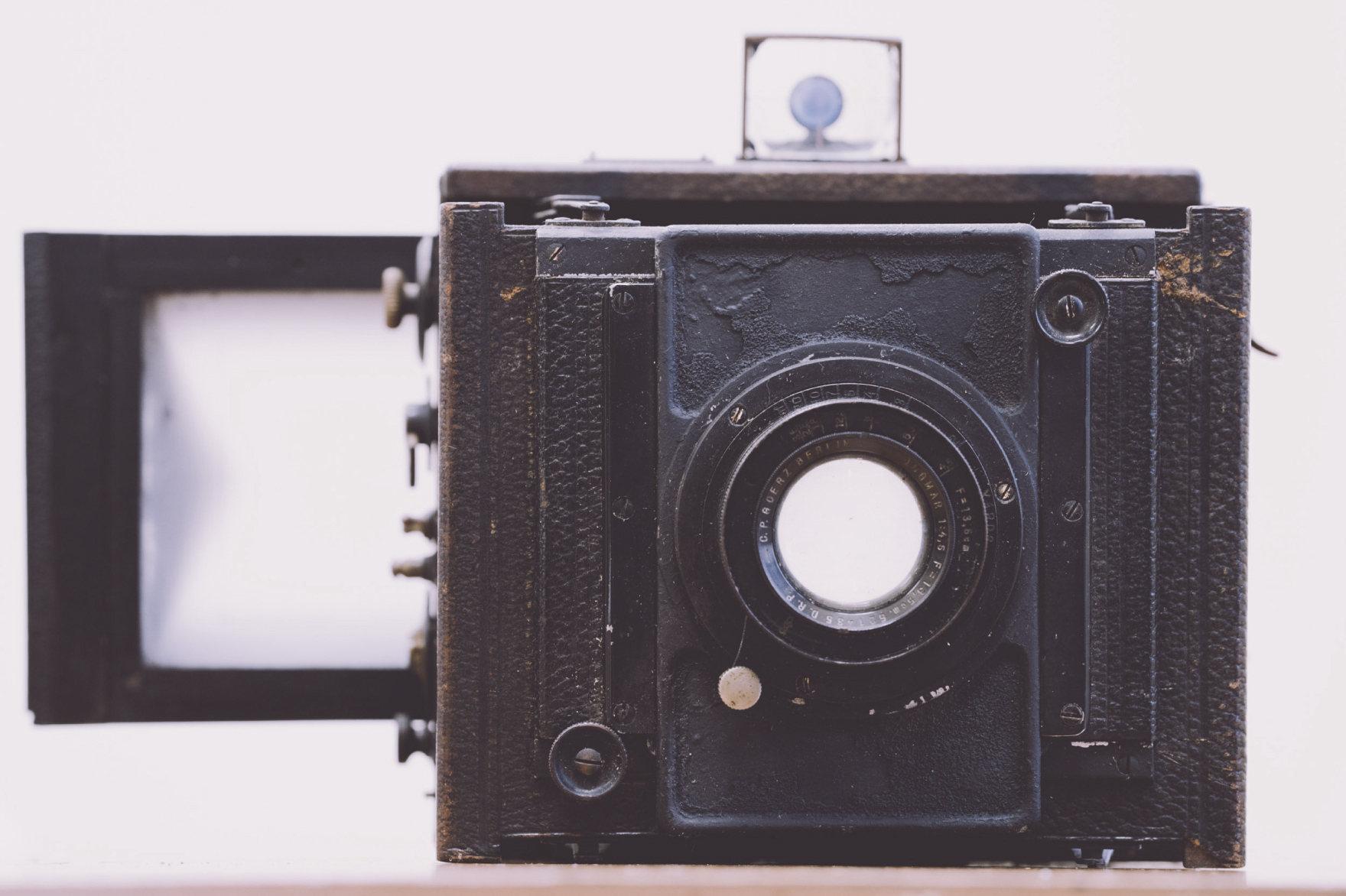

奥の書棚の上のほうに素晴らしい古いカメラがあった。父親がくれたものだ。藤本によれば、父親はカメラや録音機など視聴覚機材を集めていて、飽きるとすぐに息子に渡したという。いちばん楽しかったのはテープレコーダーで、自分の声を録音しては様々に加工していたという。ここで思い起こすべきは、デュシャンのように、藤本が写真でも実験していたこと。エドワード・マイブリッジからマン・レイに至るまでの形と運動の問題に取り組み、初期の映像作品「Reading Muybridge」で実験を行ったが、これは動画へのかけ橋となった。彼はジョナス・メカスやスタン・ブラッケージの作品や、スタンリー・キューブリック、小津安二郎、寺山修司の映画を追うようになった。立体写真や3D映画にも取り組んだ。

見ることは確かに聴くことと同じくらい重要で、互いに関連している。彼がフォスター・ミックリーに教えた最も美しい言葉のひとつ「Here and There」は、見る行為と聴く行為を、我々はいつも「そこ」を見て同時に「ここ」を聴いていることを想起させる。2007年、大阪の国立国際美術館での講義で触れたこの話題について話しながら、藤本は、かつて公に表明した中で最も深く関心を抱いている思考を組み立て直す。他者に向ける我々の感受性を、我々の芽生えはじめたばかりの感受性を俎上に載せながら。

藤本は本のページを繰りながら、図書館はページをさわって感じられるような開かれた本であるべきだと述べる。 我々は北九州市立美術館の読書室でのインスタレーション「Broom」について読んだことを思い出す。季節の盛りを過ぎた枯葉を敷き詰め、スタッフと観客を「空間を聴きに」来させたのだ。我々は

「Ears with Chair」のことも思い出す。風景を聴くために懇切丁寧に設計され、第52回ヴェネツィア・ビエンナーレに出展されたインスタレーション装置である。

もうひとつ思い出すのは自身のプロジェクト

『四次元の読書』(2001〜)について書いた文章だ。本とは何かという観念を拡張し、五感をもって読むことの可能性を追究しようと呼びかけている。これは大阪で開催中の『Read』展の主題でもあるようだが、彼はさらに「美術館は図書館のようになるべきで、アート作品は見るのではなく読むべきものだ」と述べている。

ふじもと・ゆきお

1950年、名古屋生まれ。1975年、大阪芸術大学音楽学科卒業。大阪に住み、三宮で制作を行い、京都芸術大学で教鞭を執る。アーティスト、詩人、キュレーターとして、様々な機器、音響的なオブジェと彫刻、インスタレーション、パフォーマンス、ワークショップなどを通じて、日常を知覚する新たな方法の体験を中心に領域横断的な活動を展開。ビジョンの中心にあるのは、観客が作品と能動的、感覚的に関わり、空間を体験することだ。個人活動と他の領域横断的なアートコレクティブやアーティストとの協働は、視覚芸術、グラフィックデザイン、文学、映画などへの愛を感じさせる。

過去の主な展覧会に『美術館の遠足』(西宮市大谷記念美術館。1997-2006)、『藤本由紀夫:四次元の読書』(CCGA現代グラフィックアートセンター。福島県。2001)、第49回および第52回ヴェネツィア・ビエンナーレ(2001, 2007)、『藤本由紀夫展 +/-』(国立国際美術館。大阪。2007)、『THE BOX OF MEMORY』(kumagusuku。京都。2015)、『Voice and Sound Waves. The Japanese Scene』(Galerie Felix Frachon。ブリュッセル。2019)、『Chamber Music Kyoto〜藤本由紀夫・時間・藤井厚二〜』(ACG Villa Kyoto。2021)などがある。

大阪のサイギャラリーでは

個展『Read』が開催中(2022年10月29日まで)。名古屋で開催される

「ストリーミング・ヘリテージ|台地と海のあいだ」に「phono/graph」プロジェクトが参加する(2022年11月3日〜20日)。

写真スライドショー

All photos by Foster Mickley

Isabelle Olivier

アートプロデューサー/キュレーター

Foster Mickley

アーティスト/写真家。ICA京都特別研究員

英文和訳:小崎哲哉 アートディレクション&デザイン:⾒増勇介(ym design代表)