文化時評21:平敷兼七展「山羊の肺」@The Third Gallery Aya

空の深さ(前編)

文:清水 穣

2024.02.22

Photo by TAKASHIMA Kiyotoshi

平敷兼七(1948-2009)は、沖縄の写真家。当時アメリカ領の沖縄に生まれ、60年代末に「来日」して東京写真大学と東京綜合写真専門学校で写真を学び、同時代の写真 ―「Contemporary Photographers」(1966) や「New Documents」(1967)以降の写真家たち― に触れた。沖縄復帰後は、沖縄とその周辺の島々の日常風景や人物を被写体として活動していたが、2007年にその集大成として写真集『山羊の肺』を出版するや、写真界に衝撃を与え、翌2008年に伊奈信男賞を受賞したかと思うと、2009年に急死してしまった(享年61)。

私が平敷兼七の名を耳にしたのは2007年頃で、沖縄好きの友人のコレクターがプリントをまとめて購入していたことを覚えているが、一般には、沖縄写真界の分厚い層に埋もれて、無名の存在であった。「琉球烈像―写真で見るオキナワ」展(那覇市民ギャラリー、2002年)、「沖縄文化の軌跡1872―2007」展(沖縄県立美術館、2007年)、「沖縄・プリズム1872―2008」展(東京国立近代美術館、2008年)など、展覧会歴がないわけではないが、その反面、沖縄写真家シリーズ「琉球烈像」(全9巻、未來社2010-2012年)には選ばれていない。沖縄を代表する写真家の一人として広く認知されるには、ヒューストン美術館の「For a New World to Come: Experiments in Japanese Art and Photography, 1968–1979」(2015年)を待たねばならなかったと言えるだろう。

私が平敷兼七の名を耳にしたのは2007年頃で、沖縄好きの友人のコレクターがプリントをまとめて購入していたことを覚えているが、一般には、沖縄写真界の分厚い層に埋もれて、無名の存在であった。「琉球烈像―写真で見るオキナワ」展(那覇市民ギャラリー、2002年)、「沖縄文化の軌跡1872―2007」展(沖縄県立美術館、2007年)、「沖縄・プリズム1872―2008」展(東京国立近代美術館、2008年)など、展覧会歴がないわけではないが、その反面、沖縄写真家シリーズ「琉球烈像」(全9巻、未來社2010-2012年)には選ばれていない。沖縄を代表する写真家の一人として広く認知されるには、ヒューストン美術館の「For a New World to Come: Experiments in Japanese Art and Photography, 1968–1979」(2015年)を待たねばならなかったと言えるだろう。

内外の日本戦後写真・映画の研究者1が共通して挙げるその特徴が、リアリズムである。50年代の「社会的」リアリズムに始まり、60年代の「主観的」リアリズムを経て、『Provoke』の「表現主義的」リアリズムを通過し70年代前半に至るまで、この時代の日本の写真家やドキュメンタリー映画の作家たちは倦むことなくリアリズムを追求し、活発に論争を繰り広げている。「リアルなもの」への情熱は、たしかに戦後日本写真の際立った特徴なのだ。「あるがまま」という呪いが、彼らを縛っている。50年代のフォトジャーナリズム(「乞食写真」)のスタイルにせよ、VIVO同人のシュールリアリスティックな表現にせよ、安保闘争の記録写真(濱谷浩、渡辺眸、北井一夫)や『Provoke』の激しいアレブレボケにせよ、すべては「リアルなもの」を暴露するための方法であった。「あるがまま」の「リアル」をめぐる、この一種のヒステリー症状が、日本固有の歴史的文脈に由来するならば、それこそ、戦後限定ではあるが、「Japanese」の内実であろう。

日本戦後史研究の蓄積によって、日本に「リアル」熱をもたらすそんな歴史的文脈もまたすでに明らかにされており、とくに目新しいものではない。それを、歴史家の五十嵐惠邦は、戦後日米関係の「foundational narrative」と呼ぶ2。それは一種のメロドラマであって、愛する女に男が平手打ちを食らわせ、女はその痛みとともに男の深い愛情を理解するというパターンなのだ、と。ここで「男」はアメリカ、「平手打ち」は原爆投下(往復ビンタ!)、「女」は日本という配役である。戦争を終らせるために原子爆弾の使用をトルーマンが決断し、それが昭和天皇を動かし、天皇の「聖断」によって戦争が終結した、二人の偉大な人間の、原爆を間に挟んでの決断が、悲惨な戦争に終止符を打ち日本を救ったのだ、と。このナラティヴは要するに、敗戦というトラウマを否認することであり(白井聡のいう「永続敗戦」3)、さらには、アメリカを上位に戴く安保体制を受け入れる代わりに天皇制という「国体」を護持することであった4。

内外の日本戦後写真・映画の研究者1が共通して挙げるその特徴が、リアリズムである。50年代の「社会的」リアリズムに始まり、60年代の「主観的」リアリズムを経て、『Provoke』の「表現主義的」リアリズムを通過し70年代前半に至るまで、この時代の日本の写真家やドキュメンタリー映画の作家たちは倦むことなくリアリズムを追求し、活発に論争を繰り広げている。「リアルなもの」への情熱は、たしかに戦後日本写真の際立った特徴なのだ。「あるがまま」という呪いが、彼らを縛っている。50年代のフォトジャーナリズム(「乞食写真」)のスタイルにせよ、VIVO同人のシュールリアリスティックな表現にせよ、安保闘争の記録写真(濱谷浩、渡辺眸、北井一夫)や『Provoke』の激しいアレブレボケにせよ、すべては「リアルなもの」を暴露するための方法であった。「あるがまま」の「リアル」をめぐる、この一種のヒステリー症状が、日本固有の歴史的文脈に由来するならば、それこそ、戦後限定ではあるが、「Japanese」の内実であろう。

日本戦後史研究の蓄積によって、日本に「リアル」熱をもたらすそんな歴史的文脈もまたすでに明らかにされており、とくに目新しいものではない。それを、歴史家の五十嵐惠邦は、戦後日米関係の「foundational narrative」と呼ぶ2。それは一種のメロドラマであって、愛する女に男が平手打ちを食らわせ、女はその痛みとともに男の深い愛情を理解するというパターンなのだ、と。ここで「男」はアメリカ、「平手打ち」は原爆投下(往復ビンタ!)、「女」は日本という配役である。戦争を終らせるために原子爆弾の使用をトルーマンが決断し、それが昭和天皇を動かし、天皇の「聖断」によって戦争が終結した、二人の偉大な人間の、原爆を間に挟んでの決断が、悲惨な戦争に終止符を打ち日本を救ったのだ、と。このナラティヴは要するに、敗戦というトラウマを否認することであり(白井聡のいう「永続敗戦」3)、さらには、アメリカを上位に戴く安保体制を受け入れる代わりに天皇制という「国体」を護持することであった4。

「日本写真」とは、アメリカ製憲法にその地位を保証された天皇家と、日米地位協定で上位を占めるアメリカの相互協力による5、ソフトな植民地体制としての「国体」のなかで、強迫的に「ありのままのリアル」を求めつづける、1950年代から現在にまで至る日本の写真のことなのである。(この項続く)

「日本写真」とは、アメリカ製憲法にその地位を保証された天皇家と、日米地位協定で上位を占めるアメリカの相互協力による5、ソフトな植民地体制としての「国体」のなかで、強迫的に「ありのままのリアル」を求めつづける、1950年代から現在にまで至る日本の写真のことなのである。(この項続く)

——————————–

——————————–

(注)

1 2冊だけ挙げれば、Yuriko Furuhata, Cinema of Actuality : Japanese avant-garde filmmaking in the season of image politics (Duke University Press. 2013);甲斐義明『ありのままのイメージ スナップ美学と日本写真史』(東京大学出版会、2021年)。 2 五十嵐惠邦『敗戦の記憶 身体・文化・物語1945-1970』(中央公論新社、2007年) 3 白井聡『永続敗戦論 戦後日本の核心』(太田出版、2013年) 4 片山杜秀『未完のファシズム 「持たざる国」日本の運命』(新潮社、2012年)、『国の死に方』(新潮新書、2012年)。天皇の地位がアメリカ製憲法に保証されていることを忘れるべきではないだろう。 5 したがって、昭和天皇とマッカーサー元帥の有名なカップル写真、戦後日本人に衝撃を与えたあの写真こそは、「日本写真」の起源とみなされるべきであろう。

——————————–

しみず・みのる

批評家。同志社大学教授

平敷兼七展「山羊の肺」は、The Third Gallery Ayaで、2024年2月24日まで開催中。

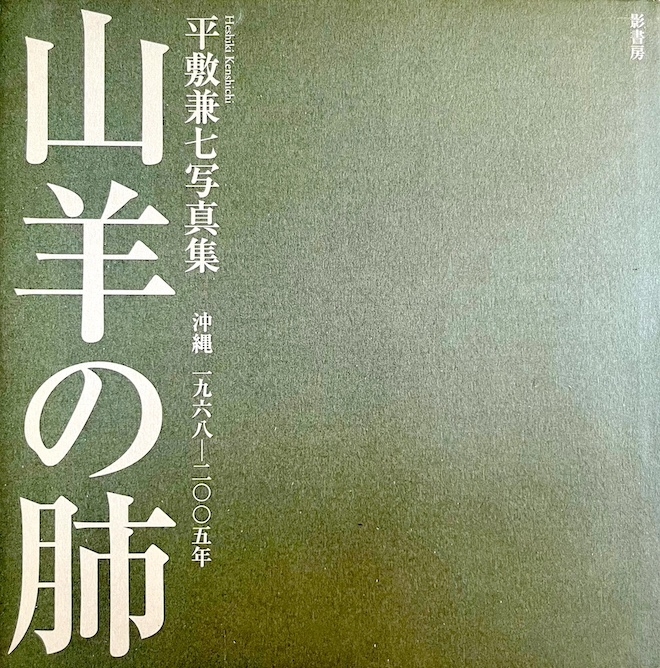

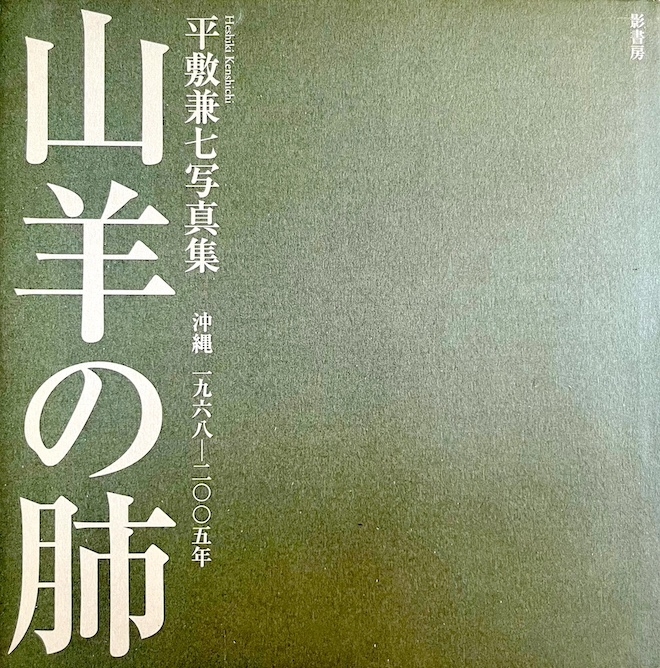

Heshiki Kenshichi, Yagi no Hai (Lungs of a goat), published in 2007

*

さて、Japanese Photographyと言うとき、その「Japanese」という形容詞に何らかの固有性を含意させるならば、それは何だろうか。「日本写真」とは、日本国籍の作家が日本国内で撮影した写真であると返しても、それでは問いに答えていない。日本国籍の者が撮った写真には、あたかも遺伝的因子のように、固有の性質が宿ると考えるのはレイシズムにほかなるまいし、日本で撮影しさえすればその固有性が映り込むと強弁するのも馬鹿げているだろう。「日本」という固有性は、国籍や撮影場所ではありえない。そもそも、写真は19世紀末以降、グローバルで同時代的なメディアであるから、本質主義的なアプローチは不可能なのである。江戸末期の写真に浮世絵の構図からの連続性を見るという議論もありえるが、浮世絵はヨーロッパの画家や写真家にも影響を与えたから、そちらへの連続性もある。また、本質主義の問い自体がコロニアルな傾向をもつから、本質主義的に見出されるが「日本的本質」は、自動的に、「空 (Void)」だの「間(Espace)」だのといったステレオタイプに流れるだろう。 そういうわけで、例えば、カレン・フレイザー Karen M. Fraserの『Photography and Japan』(2011年)は、「日本写真」とは言わずに、「日本」と「写真」が歴史的にどのように関わってきたかというアプローチを取るわけである。「アイデンティティ」「戦争」「都市」という3本の導きの糸が、日本と写真の関係を最もよく解き明かしてくれる、と。それに異論はないが、同じアプローチは、国民国家としての「アイデンティティ」を問い(あるいはその過程で「ヨーロッパと自国」というコロニアルな比較思考に冒され)、20世紀という「戦争」の時代を通過し、「都市」文化を発展させた国なら、どこにでも応用可能だろう(写真とアメリカ、写真とトルコ、写真とメキシコ…等々)。日本だけに該当する「Japanese」を定義するなら、そこに見いだされる特徴が日本固有の歴史的文脈に条件付けられていなければならない。

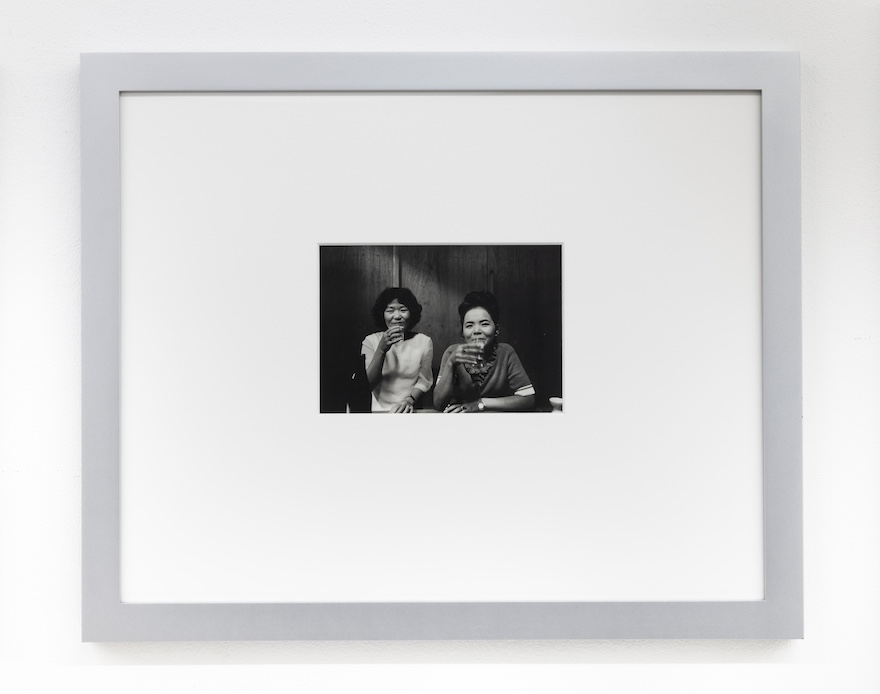

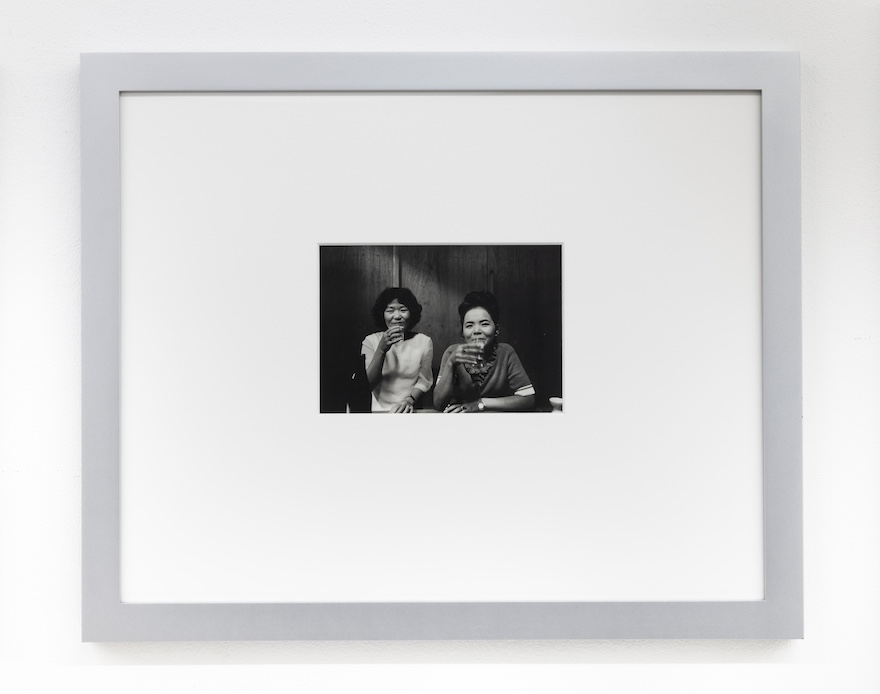

平敷兼七展「山羊の肺」展示作品より

Photos by TAKASHIMA Kiyotoshi

Emperor Hirohito and General MacArthur, at their first meeting, at the U.S. Embassy, Tokyo, 27 September, 1945

Photo by Gaetano Faillace

平敷兼七展「山羊の肺」展示風景

Photo by TAKASHIMA Kiyotoshi

(注)

1 2冊だけ挙げれば、Yuriko Furuhata, Cinema of Actuality : Japanese avant-garde filmmaking in the season of image politics (Duke University Press. 2013);甲斐義明『ありのままのイメージ スナップ美学と日本写真史』(東京大学出版会、2021年)。 2 五十嵐惠邦『敗戦の記憶 身体・文化・物語1945-1970』(中央公論新社、2007年) 3 白井聡『永続敗戦論 戦後日本の核心』(太田出版、2013年) 4 片山杜秀『未完のファシズム 「持たざる国」日本の運命』(新潮社、2012年)、『国の死に方』(新潮新書、2012年)。天皇の地位がアメリカ製憲法に保証されていることを忘れるべきではないだろう。 5 したがって、昭和天皇とマッカーサー元帥の有名なカップル写真、戦後日本人に衝撃を与えたあの写真こそは、「日本写真」の起源とみなされるべきであろう。

——————————–

しみず・みのる

批評家。同志社大学教授

平敷兼七展「山羊の肺」は、The Third Gallery Ayaで、2024年2月24日まで開催中。