AiR Report : パリ滞在記 Part 3 - 最終回

丘からの風景 – 窓からの風景

文: 梶原瑞生

「パリを芸術の都にしたい」という声があがったのは、1937年の万国博覧会の熱気の中であった。1965年、世界中のアーティストに首都を開放するというコンセプトの元、「Cité internationale des arts」(以下、シテ・デザール)」はパリのマレ地区に完成した。

続く1970年代初頭、シテ・デザールはパリで最も高い丘モンマルトルにも別館を開設した。サクレ・クール寺院のすぐ近く、広大な森の中の庭園に囲まれた、「ヴィラ・ラデ」と呼ばれる施設である。歴史的な建造物を利用したこの別館では、40人ほどのアーティストがレジデントとして滞在している。

モンマルトルの裏手、18世紀に活躍した二人の人物の名を冠した地下鉄の駅、ラマルク・コーランクールから急勾配の丘を登り、シャンソン歌手の銅像を背にしてみると、ひっそりとしたその建物と向かい合う。観光客の行き交うアヴルヴォワール通りに囲われながらも、その敷地はまるで街の喧騒から隔離されたような、静かな威厳を湛えていた。

私がシテ・デザールで取り組んだプロジェクトは、19世紀にパリで活動したエクトル・ベルリオーズ(1803 – 1869)の作品がベースとなっている。私は特に、ベルリオーズが確立した「イデー・フィクス(固定楽想)」という手法に注目した。ある旋律を特定の意味と結びつけるというその手法が19世紀以降の音楽に与えた影響や、音楽の形式を超えて言語的な役割すらもつその手法に興味を持ったのだ。

ベルリオーズは1830年、恋する舞台女優ハリエット・スミッソンへの想いを表すべくこの手法を確立し、《幻想交響曲》を作曲した。1830年の末から1832年秋までの短いローマ滞在を経て、1832年には《幻想交響曲》の続編である《レリオ あるいは生への復帰》を発表。翌1833年には、ついに熱望の相手であったハリエット・スミッソンとの結婚に至る。そしてエクトル / ハリエット・ベルリオーズ夫妻は、1834年からの二年間を、このモンマルトルの丘で過ごしていたのである。

Photo by Kajihara Mizuki

ヴィラ・ラデからも徒歩5分ほどの距離にあるベルリオーズ夫妻の旧宅は、傾斜のきつい長い階段の途中に位置しており、パリの中心部を見下ろすような格好になっている。ベルリオーズの手記を読むと、当時のモンマルトルは閑散とした地域であり、映画のロケ地巡りや土産店などで賑わう現在の様子からは想像ができないような「パリの郊外」といった趣きであったことがうかがえる。

それでも、この一帯が当時農地だったという面影はまだ残っている。ヴィラ・ラデの門をくぐると、鮮やかな緑が一面に広がっている。生い茂った草木に視界が埋め尽くされると、観光客が列をなしていた通りとはうって変わって、自分がどこにいるのかわからなくなるよう印象を受けた。

◉

ポン・マリにあるシテ・デザールでは、毎週水曜日にオープン・スタジオが行われている。そこでは、偶然に出会ったレジデントの間で話が弾み、次の展開に繋がる、ということもよく起こる。私も、11月に行ったオープン・スタジオの際に出会った作家と話をしているうちに、モンマルトルのヴィラ・ラデに滞在している韓国人作家が企画するグループ展に参加することになった。

すでにパリ滞在も残すところ1ヶ月となっていた。私は、滞在中に行っていた「《幻想交響曲》のフレーズを使って伝言ゲームを行う」というプロジェクトの途中経過を作品として発表することに決め、録り溜めていた音声を譜面化する作業に取りかかった。

ヴィラ・ラデの滞在作家であるモナ・ヤンウン・キム(Mona young-eun Kim)が企画し、12月24日から1月初頭までの、ホリデー・シーンズでひっそりと静まりかえったモンマルトルで行われた展覧会『No home radius 20,000km』は、私のようなシテ・デザールに滞在している作家のほか、パリを拠点に活動する作家も含めた、総勢21名のグループ展となった。

Photo by Mona young-eun Kim

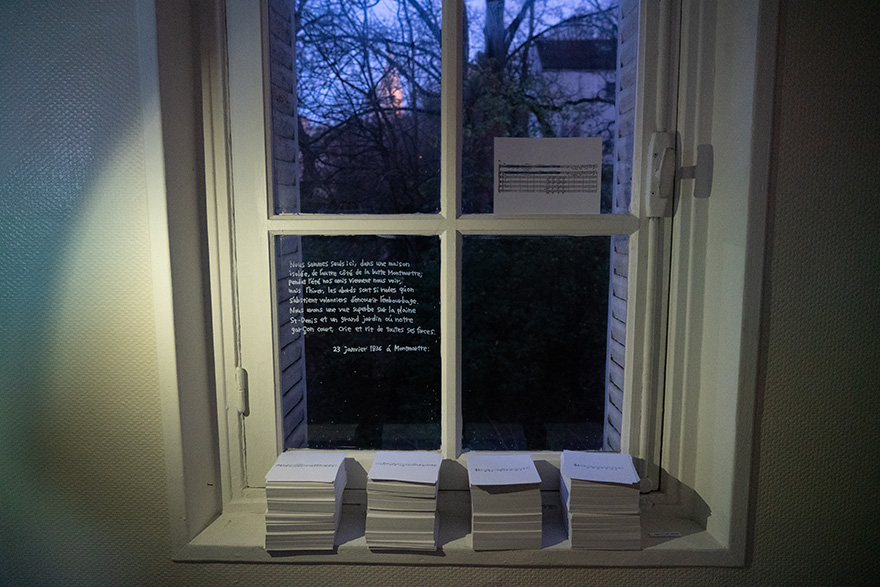

会場である、多角形状のヴィラ・ラデの部屋は、それぞれの壁に窓がある。私はその中で、ベルリオーズが生活していたアパートの方角に向かう窓を、展示場所として選んだ。

1830年にパリ国立高等音楽院で初演された《幻想交響曲》は、特定のモチーフと旋律を限定的に結びつける「イデー・フィクス」という手法で知られた作品である。同曲には、ベルリオーズ本人の執筆した具体的なストーリーが用意されており、またある旋律が「ハリエット・スミッソン(=愛する女性)」を表しているとされる。これは言葉で説明することを前提とした音楽であり、「意味を聴く」ことの提案であるとも言える。つまり「イデー・フィクス」という手法は、「言語」と「音楽」の境界を探る努力であったと私は理解している。例えばベルリオーズのように、特定の人物に対して抱く「愛しさ」という感情があったとすれば、それはどのように「音」に変換することができるのか。音はそれのみでどれほどの情報を持ち得るのか。その情報は、いかに他者へと伝達できるのか。

私はその疑問を元に、同曲に登場する「愛する女性」を意味する旋律を起点とした伝言ゲームを行うことを決め、パリ滞在中、様々な人に参加してもらった。人々に音が伝わる中で、本来「愛する女性」をうたったはずの旋律が、どのように認識され変化するのかを記録する。それが今回私がパリで行ったプロジェクトである。

結論から言えば、5秒程度の旋律は、受け取る人物によって大きく変化する。調も拍子も正確に再現した人は少なく、多くは複雑にしてしまったり、あるいは単純化してしまったりする。

展覧会では、滞在中に行った伝言ゲームの4つの結果を譜面化し、紙に印刷して並べた。積み上げられた楽譜は、観客が自由に持ち帰ることができる。ベルリオーズがかつて住んでいたアパートの方角を臨む窓ガラスには、彼が1836年に書き残した日記の原文を書き出した。

Photo by Mona young-eun Kim

“ここには私たちだけしかいない、モンマルトルの丘の反対側にある、孤立した家で。夏には友人たちが会いに来てくれるが、冬の周囲は荒れているので、ぬかるんでハマらないようにお勧めする。ここにはラ・プレンヌ・サン=ドニの素晴らしい景観がある。そして、私たちの息子が広い庭を全力で走り、叫び、笑う”

Site Hector Berlioz 所収「Montmartre / Choix de lettres de Berlioz: 1834-1836 / À Édouard Rocher, 23 janvier (CG no. 458, de Montmartre)」拙訳, 2021.12.8 閲覧

◉

展覧会中のある日、会場を訪れたヴィラ・ラデの管理人が、一人の音楽家に会うことを勧めてくれた。私が作品を展示している窓から見えるその先に、長らく一人の音楽家が住んでいるのだという。スタジオに戻ると私はすぐに彼の演奏の音源を聴き、早速手紙と花束を持って彼の家を訪ねることにした。

1926年ブルガリア生まれのピアニスト、ヴァンツィツラフ・ヤンコフ(Ventsislav Yankov)は1946年、戦後間もないフランスに移り住んだ。後に数々の国際的なコンサートを行い、パリ国立高等音楽院の名誉教授も務めた彼の家は、草花の生い茂った美しい庭の中にあった。

風通しの良い玄関を通ると、すぐに大きなグランドピアノが置かれた部屋があり、彼はピアノのすぐそばのソファに腰掛けながら歓迎してくれた。印象的だったのは、数々の楽譜、本やCDなどが空間を埋め尽くしている様子だった。その中に、タキシード姿の彼を映したモノクロ写真も飾ってある。溢れるほどの圧倒的な物量は、彼の音楽家としての時間と歴史の豊かさを物語っているように思えた。花束と手紙を渡し、私は10分ほど話をさせてもらった。ほんの僅かな時間だったが、3ヶ月のパリ滞在のうち、私にとっては最も記憶に残る時間となった。

展覧会のオープニングは12月24日の夜に行われ、多くの人で賑わった。クリスマス・イヴということもあり、他の参加作家と共に蛇口付きの箱のワインとポットラックのパーティーを楽しんだ後、暗がりの中、皆でサクレ・クール寺院に向かって歩いた。

新型コロナ・ウイルスの蔓延により人との接触に制限がかけられる中、2021年のクリスマスに、それぞれ全く違った経緯でパリに滞在しているアーティストたちが集まる。「家」や「家族」、そこから見えてくる自分の立ち位置について考えるこの展覧会は、あらゆる場所や時間に向かってゆく多元的な広がりを持っているようにも感じられた。

Photo by Kajihara Mizuki

Photo by Kajihara Mizuki

Photo by Kajihara Mizuki

ニュー・イヤーが終わり、シテ・デザールの位置するマレ地区に再び活気が戻り始めた。私は出発の当日まで、こちらで知り合ったアーティストたちと、コーヒーを飲みながら自分たちの創作について話し、そのまま忙しなく日本へと帰国した。

こうして今思い返してみれば、海外でのレジデンス経験が初めてだった私は、とにかく街を知ること、文化を知ること、そして人とコミュニケーションをとること、そんな当たり前のような現実に、ただ必死に向かい合っていたようにも思う。

そして、パリでの滞在をきっかけに、創作の動機が少し変化した。これまでは音楽の持つ記号性やその歴史的背景、作曲家のバイオグラフィなどに関心を持ち、身体的なパフォーマンス要素を含む作品を制作していた。しかし、この滞在を通して私の興味は、より「音」と「言語(=コミュニケーション手段)」の関係に移り始めた。実態のない音に規則性と記録可能性を与えた西洋音楽は、私の興味の原点である。私にとって「音」とは、ある瞬間、ある場所でしか捉えられないものだ。3ヶ月の間実際に生活し、パリの「音」を聞ききながら歴史に触れた経験を次にどう生かせるか。引き続き制作活動を通して、模索していきたい。

『パリ滞在記 Part1 -「愛する女性」はどう変化するのか』『パリ滞在記 Part2 – 生への復帰、あるいは・・・』

梶原瑞生(かじはら・みずき)

アーティスト。京都芸術大学 現代美術・写真コース卒業。同大学大学院 グローバル・ゼミ修了。