パラソフィア非公式ガイド④―喪失への祈りとガスの記憶〈2F〉

石谷 治寛

▶ 石谷治寛「パラソフィア非公式ガイド①―「でも、」を待ちながら」

▶ 石谷治寛「パラソフィア非公式ガイド②―京都のグローカル・エコノミーをたどる」

▶ 石谷治寛「パラソフィア非公式ガイド③―(反)帝国主義のミュージアム〈1F〉」

▶PARASOPHIA公式サイト

〈2015年3月7日(土)–5月10日(日)〉

▶京都国際芸術祭2015インタービュー・アーカイヴ(ARTiT)

京都市美術館の2階の無料エリアでは、リサ・アン・アワーバックとドミニク・ゴンザレス=フォルステルの作品が見られる。町中の大垣書店にも展示が見られたリサ・アン・アワーバックの作品は、手作りの雑誌《アメリカン・メガジン》である。彼女はアメリカにある巨大な建築物の写真をカタログ・ガイドブックのようにして編集し、それをその大きさにあわせて展示している。そのため、一人ではめくれない雑誌となっている。読書という体験を私的な空間ではなく、公共の空間へと開かれたものにすること。こうしたコンセプトは、断片的な歴史と地理がミュージアムのなかで一望されるPARASOPHIAの趣旨と重なっている。(しかし、2F の展示に関して、日本語読者のための翻訳を用意した方が親切であろう。セクーラの解説は会期途中で付け加えられていた)。また、ドミニク・ゴンザレス=フォルステルは、化粧室だった空間に、映像と鏡を効果的に配置することによって、ディスコ(あるいはカラオケ)・ルームのように変容させている。

リサ・アン・アワーバック《アメリカン・メガジン#1》2013

ドミニク・ゴンザレス=フォルステル《ベルリンのローラ・モンテス》2015, HDビデオ(3分58秒)

1Fの展示が現在と過去の歴史を、対話と共鳴を通してひとつの空間で体験する方法を提示していたとするならば、2Fの南側の展示はその断片を地理的な広がりとして想像するためのレッスンだと見なせるだろう。そして展示の後半では、その歴史と地理から消失したものを想起するための方法を提示している。最後は、アラン・セクーラやハルーン・ファロッキという、近年相次いで亡くなった映像や写真の分野で世界に最も影響を与えた2人のアーティストに対する追悼コーナーと言えるものになっている。とりわけ両者の作品は、PARASOPHIAの主題を締め括るものであり、閉館までの60分ほどは、彼らの作品の鑑賞のために残しておきたい。

c. 地図作成術から参加/動員をめぐって

京都市美術館2階南側(約1時間30分), コナイン(20分), 王虹凱(40分), マータル(20分), 石橋(10分), 田中(10分)まず、展示室に入ると、座ることのできる大きな木の台とともに、ヨースト・コナインの映像が映し出されている。しかし、映像鑑賞に入る前に、左手の展示室にある、アナ・トーフの一連の世界地図を見ておこう。アナ・トーフは、25点ほどの、白黒が反転した世界地図を提示している。それぞれには植物学に関わる科学者の名前が書かれていて、その人物にまつわる発見が多重焼きの写真でコラージュされている。さらに世界地図には、科学者の航路が示されている。トーフは、植物学者リンネの分類法に従って、一連の地図に情報を盛り込んだという。植物学者の第一人者オットー・ブルンフェルスから、蘭学の発展に貢献したカール・ツンベルク、世界周航を果たしたルイ・アントワーヌ・ド・ブーガンヴィル、中国に宣教した博物学者アルマン・ダヴィッドなどの名前が挙げられている。ジェームズ・クックによる大航海に表されるように、とりわけ18世紀の啓蒙主義の時代には、異国への探検の結果、さまざまな種類の動植物がヨーロッパにもたらされた。植物園が建設され、生物学の探究がはじまっていった。しかし、それが可能になった背景として、奴隷制度や植民地化の進展が並行していたことも忘れてはならない。ここにも名前が挙げられているアメリカの建国者、ジョージ・ワシントンは、ガーデニングの愛好者であると同時に、奴隷保持者であった。トーフは印刷の白黒を反転させることによって、そうした歴史を示唆している。他方で自然の多様性の認識は、人種的な偏見を是正するための批判的な視点を鍛えていきもした。たとえば地理学者フンボルトの項を見ると、1826年に奴隷制を批判する出版物を出したことを読み取ることができる。

アナ・トーフ《ファミリー・プロット》 2009–10

グローバルな交易の地図を念頭におきながら、ヨースト・コナインのビデオ作品に戻りたい。風車のイメージで有名なオランダ出身のヨースト・コナインの主題は自然エネルギーである。彼は、木で作った自動車や飛行機に乗ってヨーロッパ中を旅をするプロジェクトを行っている。手作りの乗り物は、想像通り耐久性に劣るため、故障などのトラブルが発生してしまう。それゆえ道中で見知らぬ人々に手助けして貰わないと旅を続けられない。ある意味でちょっとした迷惑行為に対する反応や協力を引き出すことが、彼の作品のコンセプトになっている。1990年代に行われた旅の行程で東西冷戦が終わり、全世界に消費経済が浸透する直前のヨーロッパやアフリカの田舎の風景が牧歌的に浮かび上がる。ただし、現在の映像を使ったアートの水準からすると、これらのドキュメンタリー映像は若干間延びしていて、要点が掴みづらい。しかも2つのスクリーンにはそれぞれ、30分程の映像作品が、2,3作ずつ上映されており、合計2時間ほどにおよぶ。既に相当のボリュームの映像を見ている上、ここでまた集中しようにも現在どの作品を鑑賞しているかも分からず途方にくれてしまう。好意的に考えればコナインが行った旅のように、美術館の鑑賞者にとっても旅程で目的を見失うという感覚を追体験する展示セットなのかもしれない。

しかし、トーフの作品でも展示室入口付近から順番に見ようとすると横書きの英語のせいで右左を行ったり来たりせねばならず、奥まで進んでから入口に戻るようにして鑑賞する必要があった。正直に言えば、展示配置や動線が適切でないように思えるが、あるいは積極的に迷うよう推奨されているのだろうか。

さらに進んでいくと王虹凱による歴史資料や文献とビデオを机や本棚に並べたアーカイヴ空間があり、こちらの鑑賞に時間をかけるのを著者は推奨したい。これらのインスタレーションは、1930年代の日本による植民地時代のさとうきびのプランテーションを主題としている。机の上では、台湾の農業運動史を論じた文献を読むことができ、右手奥の壁面には、日本で行われたワークショップの記録をヘッドホンを通して聞くことができる。ワークショップは、当時の農村での会議の記録を参加者がそれぞれ朗読するというもので、農村が抱えていた問題をつぶさに知ることができる。中央の本棚には、1930年代の白黒のニュース映画が流されており、過去の工場や農村の風景を偲びながら、奥のスクリーンに映写されている現在の風景を眺めることができる。そこに映されているのは、数人のスタッフが、鉄道や機械の動きなどの環境音を録音している場面である。王虹凱は、これらの映像を、かつてそこで働いていて、今は仕事を辞めた元労働者やその家族の参加によって制作している。植民地時代に形成された産業の風景を記録し残す試み自体が、そのもとで働いた人々の手によって行われているのである。

本棚を向こう側から見ると、さとうきびにまつわる当時の民謡の歌詞も貼りつけられており、その歌詞を頭で唄いながら、現代の環境音を聞くと、当時の生き生きとした風景が蘇ってくるようだ。鉄道、工場、農村の風景から、サトウキビの生産・流通の様子と、そこでこれまで働いてきた人々の姿までもが想像される。こうしたノスタルジーの感覚は、ここで生活した当事者にとっては植民地時代に他者から植え付けられたものでもあることを考えれば、そこには複雑な思いも垣間見える。その思いのなかには、従属からの抵抗や独立への意志も育まれていたはずである。 薄暗い机は、特高による取調室を思わせないこともない。反抗の声を挙げたとしても、政治犯として逮捕されるか虐待され、いっそう過酷な監獄へと送りこまれたかもしれない。本作は、サウンドスケープや村民の声、論文や書籍や歌詞など多声的な音を通して、そのずれのなかに日常には響かない歴史の声を聞かせようとする試みとなっている。それぞれのニュアンスに注意しながら静かに耳を傾けたい。

王虹凱《勤労歌》2011, マルチチャンネルのサウンドと2チャンネルのビデオによるインスタレーション(39分17秒)とドキュメンタリービデオ(31分57秒), 《百万人の踊り手》2015, マルチメディアのインスタレーション(ビデオ、机、本棚、資料ほか)

やや薄暗い展示室を通り過ぎると、今度は右手にベランダのある展示室は明るく、床面には笠原恵実子によるオブジェを配したインスタレーションが広がっている。カーペット状に敷き詰められているのは、白い陶磁器であり、左手にはコインサイズの潰れた金属が並べられた展示ケースがある。奥にはふたまたに分かれた線路の白黒写真がある。

笠原恵実子, 《K1001K》2015, インスタレーション(1001個の磁器、1001枚のA4紙に印刷)

*正しくは、最後のKが横向きに反転。《TSR 14》2015, インスタレーション(アルミニウム、真鍮、銅、ニッケル、写真)

台湾の植民地のイメージに続いて、これらのオブジェの配置で真っ先に著者が思い浮かべたのは、戦争の記憶であった。コインも陶器も欠損しているため、破壊の痕跡を思わせる。これらのイメージは内地の工場で武器製造に励む男女の工員の姿にも、前線で戦う兵士の姿にも重なってくる。床に並べられているのは新品の商品のようでもあり、埋め込まれた地雷のようにも見える。展示室の手前の壁面には何かがプリントされた紙の束があり、一番上を見るとCeramic Hand Grenadeとタイプされている。なるほど、手榴弾とその製造カタログを示唆しているらしい(並べられた1001枚の陶磁器の品番が一枚一枚に印刷されている)。戦時中にこの建物は、風船爆弾を製造するために使われたこともあったそうだ。その記憶にも呼応しているかもしれない。

笠原が自らのセレクトによる映画プログラムで、満洲やシベリアを主題にしたことと合わせれば、鉄道は中国東北地方への植民や侵略のプロセスに関連する(②−Aを参照)。コインや線路は、内地と外地のあいだを、モノと人が、武器と兵士が、行き来する様子を想像させる。笠原は、公式カタログで、リサーチのために立ち寄った場所を、自ら撮った写真と映画のスチールや記録資料を並列して記している。あわせてその歴史的文脈を考えたい。日本軍による加害の記憶を扱ったと思われる笠原の作品は、そのシンプルな展示の美しさも含めてPARASOPHIAの白眉といえる作品だろう。しかし、なぜ陶器なのだろうか。著者にとっては、本館後半の展示作品によって、いっそう不気味な連想を働かせられた。そうした憶測を確かめるために、後で彼女のレクチャーにも駆けつけることになったのだが、本作品のいっそう踏み込んだ解釈も含めて、本稿の末尾で詳述したい。

アフメド・マータル《四季を通して葉は落ちる》2013 ビデオ(20分)

次の部屋では、建物が白煙を立てて次々と崩れ落ちる風景が映写されている。その画面は2011年9月11日に起きたWTCの倒壊すら思い起こさせるが、そうではなくて、サウジアラビアの聖地メッカのまわりの建物がホテルに改築され、急速にその一帯が再開発されていく様子が表されている。アフメド・マータルは、ここで働く建設労働者たちが携帯電話などで撮影し、YouTubeなどのウェブサイト上にアップロードした動画を収集・編集して、破壊が続くかのような黙示録的な映像として構成した。WTCの倒壊での生存者や彼らの救援にあたった消防士のあいだでも、破壊された建築資材から出る有害物質のせいで、健康被害が多く見られたという話を聞くが、画面一杯に広がる白煙を観ているだけでも気分が悪くなってくるような気がする。しかし、実際に働いている労働者にとってはそんなことは構ってられないかもしれない。

若い労働者たちが自らのくつろいだ姿を映した映像から伝わってくるのは、20世紀初頭の力強い建設労働者を写した写真のように、むしろ危険と隣りあわせのなかでさえも、聖地で行われる偉大な事業に携わることができる喜びやプライドである。三日月型の巨大なミナレットを世界一最高層のホテルの屋上に設置するのに合わせて、宙を舞う男を働くもの同士が見守る様子には、強い連帯感と崇敬の思いすら感じられよう。労働者たちがカメラに向かって自己紹介する様子も見られるが、とりわけ印象的だったのはマネージャーだと自称するパレスチナ人の30代の男である。彼は紛争地から出稼ぎに来ただろうことが想像されるが、故郷の街が破壊される一方で、聖地のまわりのスクラップアンドビルドに携わっている姿はどこか皮肉なめぐり合わせに思える。さらに、石油の貿易を通してアメリカと強いつながりを築いてきたサウジアラビアの国王は、現在ツイッターなどのソーシャル・メディアにも多額の投資を行っており、参加型のSNSを資金的に支える存在だ。注目されているISISとの関わりなども考えると現在の中東の地政学の一端を生々しく考えさせられる。

倉智敬子+高橋悟の《装飾と犯罪——Sense/Common》では、真っ白に塗られた壁や床の中に島のような岩が並び、奥の鏡の手前には柵が2、3あって、ちょっとした迷路のような空間が視界に入る。同じコンビのヨコハマトリエンナーレの展示作《法と星座・Turn Coat/Turn Court》は、鑑賞者の立ち入るポジションによって、美術館の空間が、球技場(テニスコート)にも、犯罪者(思想犯や戦犯を含む)を裁く法廷にも、彼らを収容する監獄にも変容する、その歴史的意味の重層性とその拡張(いずれもフランス革命や日本の「戦後民主主義」の空間をも思わせる)に心底驚いた。

今回のインスタレーションでは、石庭のように石庭のように尖閣諸島の島や竹島が配され、日本の境界線上の地勢が借景されている。それによって、より精神的な風景や地図が内奥へと深まっていくかのような空間が構成されている。機械的に反復されるハンマーを叩く音はどのように響くだろうか。裁判所での裁判官の判決を待つ、オークションで競る、建築物を建て壊す、鉄など金属を打つ、肉を叩く、などさまざまな音が聞こえてこないだろうか。2010年には尖閣諸島で、中国漁船と、それの取り締まりにあたっていた日本の海上保安庁とのあいだで衝突事件が起こり、その時の様子を映した映像が海上保安官によってネット上にリークされた。その後、国家公務員の秘密保護をめぐる法案が可決された。情報の公開、秘匿や告発のあり方を統制する司法権力をめぐる問題は、現代日本の重要な争点のひとつになっている。裁く側、裁かれる側、傍聴する側のいずれにも立つことのできる本インスタレーションを通してそうした問題を反芻せざるを得なかった。

倉智敬子+高橋悟《装飾と犯罪——Sense/Common》2015

鏡の裏面の空間の壁面には崇仁地区の空からの映像が映し出され、床面には地図のない白紙が散乱し、観客はそれらを持ち帰ることができる。日本の内側と外側の境界の地勢を見つめながら、自分自身の魂の内と外とがどのように権力に規制されながら、曝され隠されているか、その境界線や盲点を意識して、白紙に投影してみよう。

眞島竜男《二つのコンテンポラリー》15分(ずつ)のレクチャー・ビデオ 2015年

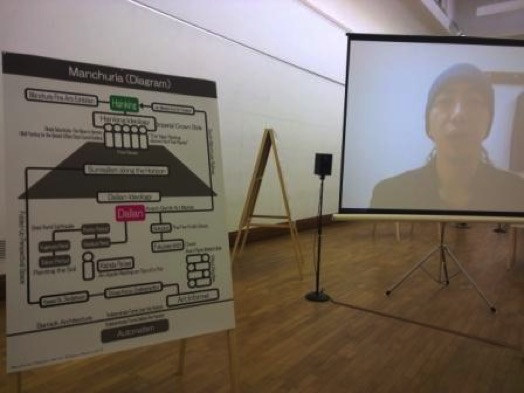

眞島竜男は、日本美術史に関する独自の視点でのレクチャーを行っている。現代美術家中ザワヒデキは、日本の現代美術史を簡略・図式化したうえで、循環史観を提唱している(新装版が2014年に発刊された)。眞島の独自性は中ザワの史観のように、作家論や芸術運動史を提唱するのでなく、制度論批評として展開していくことにある。それゆえいわゆる日本の前衛運動を辿るのではなく、文展や帝展などの公募展のあり方を日本現代美術史に組み入れるための問題提起を行っている。眞島はオープン・リサーチ・プログラムで行ったレクチャーをもとに、プレゼンテーションのためのポスターを展示している。YOUTUBEでそれぞれ2時間30分にもおよぶ第1回と第2回のレクチャー(「全体タイトルは思索中」)を見ることができるので、あえて美術館でレクチャー映像に耳を傾ける必要はないかもしれない。いずれも引用や作品紹介が豊富であり、興味深い指摘も少なくない。

著者は2014年に訪れたニューヨークのギャラリーで、ローレン・ムンクによるNYのアートワールドにおける、批評家とアーティストの連関図を図表化した作品にたまたま出会ったが、アート市場の力関係を図表化するウィリアム・ポハイダ(美術手帖でも紹介された)のように、フローチャート・アートは最近ちょっとしたブームになっているようだ。古くはダダのフランシス・ピカビアから、漫画も描いた抽象画家アド・ラインハート、そしてフルクサスのジョルジュ・マチューナスによる先例がある。美術家による芸術運動の歴史化が、学問的な研究や史料編纂とは異なる立場で表明されることは重要である。ただし、先例に比べると、眞島の場合、タブローとしての完成度やデザイン性やユーモアが欠けているように思われる。その代わり、いわば毎日のニュースのようにして、暗唱した講義録を読み上げるということを眞島は続けており、その継続性がその行為をアーティストの活動として意義のあるものにしている。会期中にもその一部が、15分ほどのレクチャー・パフォーマンスとして行われた(著者は15分のライブ・レクチャーを1度鑑賞した)。

乱暴に要約すると、日本の美術館の活動の特徴として、戦前はコレクションのない公募展の運営がメインのギャラリーの役割であり、そうしたあり方は、現代の国際芸術祭ないし「地域アート」のあり方に近いという観点である。公共性に開かれ参加を重要視する現在の国際展は、戦前に中堅の画家たちが戦争画に主体的に取り組んでいったことに近いものがあるという。しかし、疑問を感じる点も多々あった。 ヴェネチア・ビエンナーレは別として、むしろ一時的な芸術祭の方が、総合ディレクターや批評家は、いっそう過去の芸術祭の歴史性を意識せざるを得ないのではないだろうか。たとえば2007年のミュンスター彫刻プロジェクトでは、文化センターで過去の全ての芸術祭の資料が展示された。むしろ、公的であれ私的であれ、集められた資産運用の正当性を、出資者や市民が批評・判断する基準を担保するものが、歴史意識である。それはその時点での参加者数や参加した人の満足度以上に重要なものである。有形であれ無形であれそうした資産は、現在だけでなく未来の運用へと引き継がれなければならないからだ。いずれにせよ、眞島の仕事は、一般公衆に向けて、日本の近現代美術史の基礎を共有するための叩き台として、この領域に通暁していない者にとれば一聴に値する。

石橋義正の作品は、女優太田莉菜を主演に起用し、日本人女性の誕生から死までの一生を、断片的に映像化したものである。ビデオとマネキンを使ったインスタレーションとして物語が構成される。双眼鏡による覗き見的な映像からはじまり、女子高生のマネキンの横には、耳の穴の中を覗きこむと万華鏡のような映像が見え、通路には液晶ディスプレーに怒りを表す場面が提示され、展示室の中央には、便座に座る女優の等身大の人形があり、そこでは男女の喧嘩がダンスのように表され、奥の部屋では、死の場面が、海と山の崇高な風景と重ねられながら幻想的に描かれている。しかし、これらはCMにすらもはや見られないような、あまりにもステレオタイプなイメージから構成されているように思えた。インスタレーション全体の覗き見的な視点は、観客の願望を表していると言いたいのだろうか。作者の意図かどうかはわからないが、リアリティを欠いた陳腐な内容にやや辟易しながら、展示室を後にすることになる。

石橋義正《憧れのボディ/bodhi》2015, 短編映画(移動鑑賞タイプ), マルチチャンネルのビデオ、マルチチャンネルのサウンド、人形2体、LED照明ほか, 約20分–1時間

隣の展示室には、ローズマリー・トロッケルとナイリー・バグラミアンによる、平面作品と、立体作品が並置されている。ベルリン出身のトロッケルは1980年代から、機械製造のニット・ウールをキャンバスの代わりに織り込んだ作品を制作している。ここではそのシリーズの内大型の3点のモノクロームの作品が展示されている。この時期はとりわけフェミニズムの観点から、キルトや織物など、女性の家内工業に属すると思われた領域を転用して、男性が中心的に担ってきた大文字の芸術、絵画や彫刻といった既成のメディウムを問題視する作品が制作されたが、トロッケルの試みはその代表的な例である。

ローズマリー・トロッケル《カモフラージュ》2006年、《ランバー》2007年、《スクエア・エネミー》2006年、ナイリ−・バグラミアン《枕の形を整える:日本編(ムアリング、ガーニー、サイロ、モップ)》、展示室を通り抜けてから振り返ってみた方が展示空間全体を見渡すことが出来て良い。

それと対置されるように、イラン出身のナイリー・バグラミアンによる、枕状に横たわる布で包まれたオブジェを中心としたソフト・スカルプチュア群が、床面や壁面に並べられている。日常的な工業製品をやわらかい素材で再現したのは、ポップ・アートの代表者であるクレス・オルデンバーグだったが、バグラミアンは、展示室を船の甲板(デッキ)に見立てて、立てかけられたモップや黄色いオブジェ(ドナルド・ジャッドの彫刻を思わせる)を配置している。枕のような物体はちょうど人体ほどのボリュームがあり、無造作に置かれた奇妙なオブジェは不安定だが、同時に、抱きつくことのできるほどの大きさなので、どこか安心感もある。バグラミアンの作品はモダニストによる彫刻やデザインの実験が、船のイメージに結びついていたことを思い起こさせながら(船乗りだったウラジーミル・タトリンの《コーナー・カウンター・レリーフ》や船からモダン建築のインスピレーションを得たル・コルビジェを想起しよう)、それをスペシフィックな彫刻として提示している。船にはサバイバルのための極限的な要素が集約されている。また、船のイメージを想像すると、トロッケルの作品はマストのように見えてこないだろうか。人間による動物の家畜化は、羊からはじまり、羊毛の生産はイランが発祥の地だという考古学的な証拠がある。イランはカスピ海と紅海に挟まれ、アフリカ、ヨーロッパ、アジアの交差点に位置している。二人の女性作家による作例から、交易やアートの起源と歴史へと想像力を働かせてみよう。

2013年のヴェネチア・ビエンナーレの日本館の展示で田中功起は、2011年の震災以後において、協力や参加の意義と失敗を問いかける一連の作品を展示した。見事に特別表彰を受賞し、いっそうの活躍が注目されている。PARASOPHIAでは、田中が熱心に取り組んでいる参加の問題を、京都市美術館のもつ場所の歴史と重ねあわせながら重層的に問いかけるものとなっている。田中は美術館が占領期に沖縄に派兵されたアメリカの第58通信大隊のレクリエーション施設となり、大陳列室はバスケット・ボール場として使われたこと、さらに戦後1970年に美術批評家中原佑介によって企画され京都に巡回した東京ビエンナーレ「人間と物質」展が開催されたことを作品のコンセプトに据えた。展示空間には、バスケット・ボールやゴールが設置され、あわせて写真パネルや椅子などワークショップに使われたと思しき小道具が、体育館の倉庫のように無造作に置かれた空間で、10数名ほどの高校生とのワークショップの記録映像を鑑賞することができる。

田中功起《一時的なスタディ:ワークショップ#1「1946年〜52年占領期と1970年人間と物質」》2015, ビデオは計122分30秒におよぶ

映像は、会期中にインターネット上でアップされると告知されていたが、いまのところ5つの活動のうち2までしか見ることができない(Vimeoを参照)。ネット上で見ることができるのは、「人間と物質」展について書いた中原佑介のテクストの朗読と、その時に展示された、大陳列室を布で覆うというクリストの試みの再現である。田中も参加したヴェネチア・ビエンナーレの会期中には、「態度がかたちになるとき:ベルン1969年/ベニス2013年」展(英紙『ガーディアン』の記事を参照)が、写真家トーマス・デマンドや建築家レム・コールハースの協力で行われ大きな話題になった。この展覧会は、環境芸術や情報芸術など非物質的な要素をコンセプトとして、ベルンのギャラリーで行われた画期的な展覧会を、プラダ財団によるパラッツィオを改装した現代アートスペースに転地して再現するものだった。中原佑介の東京ビエンナーレも、ハロルド・ゼーマンのコンセプトをその1年後に日本の芸術界に輸入したものであり、田中の試みも同様に、人間の行為や物質との関係性を重視する時代や場所に結びついた作品自体を、後に回顧したり再現したりすることの意味と無意味を問いかける作品になっている。日本にも縁の深いクリストの試みは、田中の参加やプロセスを重視する方法の重要な参照項になっていると思われる。

残り3つの映像は、カルチュラル・スタディーズを専門とする毛利嘉孝による「在日米軍基地問題」に関する高校生への講義、米兵が占領時にこの場所で行っていたバスケット・ボールの再演、高校生のあいだでの戦争についての討論で構成される。田中は、高校生の参加によるワークショップを行う意義として、戦時中に学徒動員された日本兵たちと同年代であることを理由に挙げている。作者は、ステートメントで集団的自衛権の成立や今後の憲法9条の改正の可能性に対する危惧をはっきりと表明している。しかし、著者は、数度目の美術館の訪問のなかで、討論やレクチャーを鑑賞しようと試みたが、NHKの視聴者参加型の討論番組のようで、あえて美術館で鑑賞する意義が理解できず、結局全部見れていない。それゆえ、コメントは難しいが、本PARASOPHIAの全体との関連で言えば、太平洋戦争時に米軍による沖縄侵攻のさい、民間人が犠牲になったこと、洞窟や地下壕にガス弾が投げ込まれたことを思い出した。

米陸軍第58部隊のエンブレム

田中の作品からは離れてしまうが、米陸軍第58部隊がどんな任務にたずさわった部隊だったのか気になった。まったくの余談だがここで触れておこう。ネットで調べてみた限りでは、1927年に組織された米陸軍第58部隊は、1941年から太平洋戦争に参加し、ダグラス・マッカーサーが率いた戦線であるニューギニアとフィリピンのレイテ島で、無線通信や電線を引くなどの工作を行っていたようだ。それゆえ、部隊のエンブレムには、ケーブル接続を表す配線がデザインされ、明るいオレンジ色の部分は情報の伝達を意味している。さらにこの紋章には、フィリピン人のモロ族のバロング刀とニューギニア人の野鳥の羽があしらわれているそうだ。第58部隊は通信工作部隊として米軍の勝利に貢献した。その後、戦線はフィリピンから、硫黄島、沖縄へと移っていくことになった。それから占領期には、京都に駐屯した。近年は2012年まで、沖縄で、駐留する陸軍部隊に通信網を提供し、空軍基地と海兵隊基地との間の軍隊の情報システムの維持管理を行っていた。

世界のどこに米軍の基地が配置され、どんな活動をしてきたのか、自衛隊が協力してどんな任務を行うのか、それにともなう基地周辺の住民の抱える問題や隊員の心の問題などに、今後ますます注視していく必要がある。

参考文献:ウィルフリッド・ブラント『植物図譜の歴史ーボタニカル・アート芸術と科学の出会い』森村謙一訳、八坂書房

R・マリー・シェーファー『世界の調律 サウンドスケープとはなにか』島越けい子・小川博司・庄野泰子・田中直子・若尾裕約、平凡社、2006年

参考映画:侯孝賢『戯夢人生』(1993年)

ヴィッタリー・カネフスキー『動くな、死ね、甦れ!』(1989年)

トニー・スコット『スパイ・ゲーム』(2001年)

d. 喪失への祈りとガスの記憶

京都市美術館2F南側(計1時間30分)、キャタルソン(5分)、フーヴェン(20分)、ファロッキ(43分)、セクーラ(15分)PARASOPHIAの最後のパートは、喪失されたものへの悲しみや祈りがテーマになっている。1Fの最後の展示室にはルンジャーンの金の涙が展示され、家族や歴史の傷が語ることによって偲ばれていたが、2Fでは、哀悼するわたしたちの無言の身振りのあり様が問いかけられている。喪失したものに対する祈りは、眼差されるものだろうか、歌われるものだろうか、触れられるものだろうか、あるいは待つという行為を通して耐えられるものだろうか。

ルイーズ・ローラーは、そうした問いのための基本的なフレームワークを提示してくれる。これまで、芸術作品が展示中(美術館のなかや個人コレクターの部屋で)ないし展示途中(絵画が横向きに立てかけられていたり、梱包されていたりする)の写真を通して、作品の受容や作品に向ける視線の意味を重層化して、批判的に考察する写真を発表してきたことでよく知られている。彼女が近年取り組んでいるのは、さらに自らの作品に向ける鑑賞者の視線の動きをトレースしたドローイングのシリーズであり、色彩は消え、輪郭のみ浮かびあがり、芸術作品に対するフェティシズム(物神崇拝)は取り去られ、意味(方向感覚)だけ残る。芸術に対するフェティシズムとは何か。ここでは、ジャクソン・ポロックの油絵の筆触や陶磁器の光沢であり、フランク・ステラのシェイプド・キャンバスが配置される幾何学的な空間であり、ダン・フレイヴィンの色付けられた蛍光灯やジェフ・クーンズによる工業製品の美である。あるいは、ダミアン・ハーストによるホルマリン漬けされた動物の剥製や、しゃがみ込むヴィーナスの背中とそこに残された古代人の手形の痕跡である。ミュージアムでは、あらゆるモノが芸術作品となって、崇拝の対象として展示される。では、監視カメラやウェブサイトによって観客の視線や注意が密かに監視され、記録され、その消費動向が広告のために利用される時代(アテンション・エコノミー)には、何が崇拝の対象になるだろうか。注意や眼差しそのものである。モノが消失した情報化の時代には、物神崇拝はいっそう純化されて、対象への眼差し自体が、商品のフェティシズムとなったのだ。

ルイーズ・ローラー《背中の手(トレース)》1997/1998/2013, 接着ビニールにプリントしたトレース作品, サイズ可変/PARASOPHIAでは153.7×110.5センチ, 《思うより近くに(トレース)》2004/2005/2013, 接着ビニールにプリントしたトレース作品

鑑賞者の視線をめぐる問いの次は、歌うことをめぐる問いである。ラグナル・キャルタンソン率いるアイスランドでの人気バンドは「たくさんの悲哀」という曲を、6時間ぶっ通しで歌い続けるパフォーマンスをニューヨークで行った。本作はその記録である。ここで歌われる悲しみとはどんな出来事に対する思いだろうか。メランコリックな曲調から、既に述べてきた歴史にまつわる死のイメージなど様々な出来事が想起されるかもしれない。また反復される様子はそれ自体が強迫的でトラウマティックである。この反復は、消費される見世物として、同じヒット曲を歌いつづける音楽家の悲哀でもあるかもしれない。こうした悲喜劇こもごもの3分半の曲がリピートされ続けている。

ラグナル・キャルタンソンとザ・ナショナル《たくさんの悲哀》2013-2014年, 6時間9分35秒

一階でも彫刻に関するレクチャーがあったヘトヴィヒ・フーベンによるレクチャーを再び見ることができる(会期中展示が逆になった)。彫刻を成り立たせるための、対象(it)と手を使った造形と観者の視線という3者の相互作用をめぐる分析的な考察が、身振り豊かにレクチャーされる。フーベンは対となるダンサーたちが、それぞれの身体的動作を読み取り、模倣することを通して、いかに繋がっているという感覚を醸成させるか説明する。さらに超常現象(パラノーマル・アクティビティ)のような見えないものがどのように取り組まれるのか考えを披露している。手は目のメディエータとなり、不可解な謎を解明する鍵となるというのが彼女の考えだ。

ヘトヴィヒ・フーベン《手と目、そしてit》2013, 20分

フーベンのレクチャーで語られた手で触ることは、ドイツの映像作家ハルーン・ファロッキの映像によって、宗教的な祈りの身振りと関連させられる。ファロッキは、ヴェトナム戦没者慰霊碑をはじめとして、キリストが埋葬された後に復活を遂げたとされるエルサレムの聖墳墓教会、ミュンヘンの悪魔の足型、ローマの真実の口、アルゼンチン出身のカルロス・ガルデルの墓、ヴァチカンの聖ペテロ像、ブーヘンヴァルト強制収容所などで、苦難や痛みの痕跡に触れる人々の姿を繰り返し捉えていく。最初は好奇心と敬虔な気持ちで眺めてしまう。しかし、ずっと観ていると、異なる信仰の対象が、脈絡を欠いたかたちで見せられていることに戸惑いを禁じえない。ヴェトナム戦争で戦った米兵の死と、ワイマール近くの強制収容所で犠牲になったユダヤ人や政治犯や同性愛者やロマ族と、エルサレムにあるキリストの死と復活に対する礼拝の身振が一見等価のように並置されるモンタージュは問題含みである。それぞれ歴史上、唯一の出来事であり、一見すると安易な関連づけは冒涜的にすら感じられる。また、イエスの手形があったという壁面の割れ目に繰り返し手を当てる男女の姿が映し出される。これは傷口を癒しているようにも、女性器を擦っているようにも見えないだろうか。この裂け目は、現実の向こう側、約束の地へと開かれているのだと字幕は告げる。

そしてマヤ・リンが弱冠21歳で設計し話題になったヴェトナム戦没者慰霊碑(1982年)が再び映し出される。戦争で亡くなった5万人以上のアメリカ人兵士の名前が刻まれた石碑の文字に人々が繰り返し触れていく。すると字幕がこう明かして見せる。これらの慣習は、旅行ガイドブックに書かれているのだ、と。肩透かしを食ったように思いながら見続けると、記念碑は鏡のように反射するようにできていることが言及される。鏡の後ろには、まだ死にきれない死者の領域があると言う。それは映像では、ガイドに従って慰霊碑を触る観光客の姿と重なっている。

ファロッキによるアイロニカルな字幕と合わせて観ていると、記念物を崇拝する人々に対して当初抱いた感情とは相反する疑問が浮かび上がってくる。記念物崇拝は一方で過去を忘れないとしながら、別の暴力に対する忘却を促しているのではないだろうか。ここではいっそうの犠牲が払われたヴェトナム人の死者については哀悼されない。また撮影がなされたと考えられる時期に戦われたアフガニスタン、イラクの戦争における犠牲者についても触れられることはない。ましてやイスラエル軍によるレバノン空爆は思い出されることもない。むしろ記念碑の鏡の効果は、死者を崇敬する身振りを繰り返す観光客を、生の世界へさし戻すのではなく、死の側にいっそう引き込んでいく装置に見えてこないだろうか。

ハルーン・ファロッキ《トランスミッション》43分, エルサレムのキリストの手の跡、ヴェトナム戦没者慰霊碑、ブーヘンヴァルト強制収容所

その字幕の後には、人肌の温度を感じることができる鉄のプレートに触って記念館となった強制収容所に入っていく人々の姿が映し出される。その後字幕は、その熱は電気によって維持されていることを付け加える。人々は強制収容所の入り口を通って、かつては電気の流れる有刺鉄線で囲まれた地獄絵の世界に自ら足を踏み入れていくように見える。その後で映像はテルアビブの高速道路でイスラエル人たちが車を停めて、犠牲者を追悼するサイレンを聞きながら黙祷する場面で締めくくられる。これは特別な身振り、身振りなき身振りと言われている。ユダヤ人の犠牲者に対する哀悼の気持ちは重要であるが、それがガイドブック化され、それによって他にも語られ祈られることのない多くの犠牲について、無言が貫かれているとすれば居心地の悪さを感じざるを得ない。

鑑賞者を当惑させるような字幕や映像の配置がなされるファロッキの作品は、PARASOPHIAの作品のなかで最も論争的なものに思えた。作者の政治的な立場は読み取りにくいものの、著者は、トラウマ・ツーリズム(ダーク・ツーリズムとも呼ばれる)をアイロニカルに考察する作品のように思えた。これは、美術館で歴史の悲劇を学んだり、作品を鑑賞する観客の態度をも厳しく問い直す作品であろう。

想定以上の長文になってしまった本非公式ガイドブックの執筆の最大の動機は、鑑賞者のひとりとして、ファロッキ作品に対する応答の必要に迫られたからである。配置されるイメージ間の矛盾や葛藤に注意深くなること。語られない見せられない背後のイメージに対する想像力を働かせること。イメージを、鑑賞する自らへと差し戻される鏡や裂け目として思考し直すこと。そのためには、いっそう入り組んだ注釈や補遺が必要になると思われたのである。

最後のセクーラもまったく反対の立場から、つまり、美術館や芸術鑑賞とはかけ離れたアクティヴィストの視点から、観客や傍観という行為について深い反省を促す作品になっている。

アラン・セクーラの作品は1999年にシアトルで開催されたWTO(世界貿易会議)に反対するデモに参加する人々の姿をフラッシュ、三脚、望遠レンズ、オートフォーカス、ガスマスク、取材許可証なしで撮影された写真が、スライドで映し出される。写真は全部で81点になるので、全写真の鑑賞のためにはおよそ15分ほどを残しておきたい。写真には、抗議する老若男女が捉えられている。そのなかには、一般の人々からパンク風のアナーキスト、セックスワーカーの姿も見られ多種多様である。デモ隊に向けて騎馬に乗った機動隊が催涙ガスを放つ。それに備えて人々は布で顔を覆い、その真剣で力強い眼差しが強調される。ところで、なぜアラン・セクーラのこの作品なのだろうか。

アラン・セクーラ《催涙ガスを待ちながら》(1999-2000年), スライド写真81枚, 計15分程度

アーティスティック・ディレクターである河本信治氏は、自らをセクリアンと呼び、彼の社会性の強い写真の若い作家への影響力について語っている。PARASOPHIAのテーマとして、交易の歴史とイメージを巡る問いが中心に位置づけられていることがそのひとつの理由であろう。公式カタログでは「セクーラを読む人」という名称で、日本のアカデミックでの映像・写真研究の重鎮による充実した論考が寄せられている。

セクーラの偉業に関心をもつ一人として、比較的にストレートな手法で撮影された本作品が展示されている理由がすぐには理解できなかった。他にも海と交易をテーマにした《Fish Story》があるではないか、あるいは空軍で働く人々を捉えた《Aerospace Folktales》もあり、そこでは原爆投下との関わりも示唆されている。教育と経済を考察した《School is a Factory》は、是非いま振り返っておきたいシリーズである。

今回の《催涙ガスを待ちながら》の作家本人による解説では、アジアからの金属製の積み荷をデモ隊が阻止したとある。アジア諸国との自由貿易の協定が、歴史的なデモの背景にあり、現在のアジアの不安定な国際状況の遠因になっていることを振り返ってみる必要があるだろう。

参考文献:岡田温司『キリストの身体ー血と肉と愛の傷』中央公論新社、2009年

本当は怖いPARASOPHIA?―化学兵器の歴史の傍らで

そうこう考えているうちに、ファロッキの映像作品との関連ではっと気づかされたのは、ガスというモチーフがPARASOPHIAに展示される作品のいくつかに通底していることである。もちろん催涙ガスと殺傷能力のあるマスタードガスは、国際法上でも扱いに違いがある。しかし、20世紀を農薬や毒ガスや催涙ガスの歴史として捉えなおしてみること、そうすれば一見ばらばらに見えた作品連関に星座が浮かび上がってこないだろうか。農業とテクノロジーと交易という主題はこの問題系のまわりに配置されるように思われる。

軍に化学兵器を提供しはじめたのは、農業に化学を導入した企業であった。世界最大の種子企業の一つデュポン社は、連合軍に大砲や爆弾のための火薬を供給し、ヘキスト社は、ドイツ軍に爆弾とマスタードガスを販売しており、第一次世界大戦で使用されはじめた。1925年にIGファルベンという世界最大の化学コングロマリットが形成され、ナチスのユダヤ人絶滅収容所で使用されたチクロンガスが製造された。モンサントは、20世紀初めにサッカリンの生産会社として設立されたが、第一次世界大戦の間に、爆弾や毒ガスの製造に使われる化学製品を売って大儲けをした。さらに、1940年代には、チフスの流行を終わらせるために、DDT殺虫剤を開発し、戦後には除草剤ラウンドアップを広め、ヴェトナム戦争では枯葉剤を米軍に供給した。

もちろん、日本の帝国主義の歴史と化学兵器の開発は切り離すことができない。大日本帝国の軍部が化学戦計画をスタートさせたのは1919年のことである。毒ガス使用は1925年のジュネーブ議定書で禁止されたにもかかわらず、東京の陸軍科学研究所で様々な種類の毒ガスの研究・開発が始まり、その後1929年にはそれらの大量生産が広島竹原市の大久野島で始まった。ここで生産された毒ガスは、その後、北九州の工場に送られ、そこで爆弾、砲弾などの軍用兵器に充填される。生産された毒ガスは、びらん剤(サルファーマスタード、ルイサイト)、血液製剤(青酸)、匕素剤(ジフェニールシアンアルシン)、窒息剤(ホスゲン、ジホスゲン)などであった。正規作業員のほか、学徒動員の女生徒ら約6500人が働き、工場の労働者もまた、危険な毒素に触れたため、死亡、もしくは病気にかかることもあった。さらに化学兵器の製造は中国本土までにおよび、その多くは、満州の吉林省で行われた。1931年から1945年までに化学兵器に使われる毒薬が7トンから10トン製造されたとされる。

笠原恵実子の手榴弾型の陶磁器は、耐酸性の高い陶磁器が、有田、瀬戸、益子、京都などで製造されたことに関わっている。レクチャーで作品制作のプロセスを聞くことができたが、1945年に川越に大量に廃棄された遺棄物を集め、拾って丁寧に洗いながらツヤの違いなど固有の美的差異を認識することからはじまる。笠原は、実際に川辺に捨てられた遺棄物を目にした時、容器のかたちが肉感的で、散らばった体の部分のようなものが破棄されているという強い喪失感を感じたという。その喪失感を確かめるために、その後大久野島や旧満州を旅して兵器製造の工場や建築物をリサーチしたと語った。彼女が芸術作品として提示したのは、遺棄物として残された割れた断片の喪失した部分を、白い陶磁器で再現することだった。同一のように見えても、それぞれ異なる破片のかたちをしていること、内側に釉薬が塗られていることが重要な特徴のひとつである。「現存するものをないものにして、ないものを現存させる」というのが、彼女のコンセプトである。またその旅程でシベリア鉄道に沿って進み、日本以外のコインを線路に置いて列車によって潰れた金属片を収集した。これは権威を担った金銭の価値が、子どもじみた遊びで潰れてしまうという思いがけない体験の感動に基いている(この着想は、ヨコハマトリエンナーレで展示された、世界各地の教会の募金箱を、女性の下腹部にも見えるように一覧した《オファリング》に関連することも重要なポイントである)。

日本が降伏した時、大量の化学兵器が吉林省全土を中心にばら撒かれ、飲料用の井戸にも捨てられたとされる。化学兵器の製造・使用の事実は、1984年まで明らかにされなかった。また、危険で爆発の恐れのある化学兵器が、中国の吉林省に70万個以上も埋められているという事実が日本政府によって認められたのは1999年になってからだった。

毒ガスを含めた化学兵器の人体への影響を調査するために1932年から本格的に始動したのが、京都大学医学部出身の石井四郎率いる関東軍防疫給水部(通称731部隊)であった。憲兵隊を利用しながら土地の農民を排除したうえで、中国人労働者を酷使して約100棟の煉瓦の建物を、1年足らずで建設した。この時期はくしくも京都市美術館が建設された時期と合致する。その複合施設は、監獄、複数の研究室、人体実験場、焼却炉、事務室、兵舎などを備えたものであり、そこには500名から600名の捕虜が収容された。ここでは、 囚人に対して炭疽、鼻疽、ペストや毒ガスなどの人体への影響、また航空機開発のための凍傷や気圧への耐久実験なども行われたとされる。多くの研究者が京都大学から動員され、囚人には、ロシア人や中国人の戦争捕虜や政治犯、時には病気に感染した日本人兵もいた。1937年の盧溝橋事件で窒息ガスや刺激性のガスが使われ、すぐに米国でもこのことは報道された。

関東軍防疫給水部本部跡地に再建されたレンガの建物(一帯の施設は、戦後、証拠隠滅のために破壊された)。侵華日軍七三一部隊罪証陳列館として使用され、その敷地は現在、日本軍による人体実験を記録するための歴史資料館として整備されている。

PARASOPHIAの言明されていないテーマとして、農薬や毒ガスの歴史があるという著者の推測が正しいかどうかはわからない。しかし、私にとってガスの主題は、映像作品の断片から無意識的かつ強迫的に暗示されているかのようだった。そのガスの歴史の忘却と予感のなかに観客が投げ込まれているかのように感じられてならない。蔡國強による楽しげなはずのロボットによる芸術創作の身振りまで(とりわけイヴ・クラインの人体測定を模したもの)、中国の農村部で日本軍が行った暴力のように感じられるのは私だけだろうか。

国際展のコンセプト全体を考察することで浮かび上がる、こうした過去の亡霊が憑きまとうような感覚は、参加することがいつの間にか暴力に繫がっていくということを考察し続けているメキシコを拠点とするサンティアゴ・シエラの作品を知ったときの衝撃に近い。最も論争を呼んだものとして、2006年にシエラは、「ホロコーストの歴史的記憶の凡庸化に抗する」という理由で、シナゴーグにガスを充満させ鑑賞者はガスマスクを着用して、強制収容所の出来事を追体験する体験型のアート実践を行った。いくらアートを通して現実をシミュレートしたところで、死者の経験を分かち合えるわけではない。その意味ではアート活動が真剣なテーマを扱ったところで、無力な知的な遊戯に過ぎないと考える者もあるだろう。PARASOPHIAの挑戦に意義があるとすれば、世界が抱えているさまざまな危機について、結論が出されたり、何らかの運動や条約への参加が表明されたりする手前で、いま一度その歴史を考え直す時間と場所を提供していることに尽きる。

参考文献:シェルダン・H. ハリス『死の工場―隠蔽された731部隊 』柏書房 、1999年

痛ましい歴史と切り離すことができない美術館を出て、現在の京都の新鮮な空気を吸い直すと、あたりは暗くなりはじめているかもしれない。左手からはスーザン・フィリップスによる物悲しげなインターナショナルの歌が聞こえてくるだろう。そして右手には、やなぎみわによる中上健次『日輪の翼』上演のための移動舞台車のデコレーションが輝いているかもしれない。2人の女性アーティストによる野外作品は、いわば複数の死者の視点から、現在の国際化の状況を見詰め直すための装置と言えよう。舞台車では、今後4月29日には『日輪の翼』に基づく「キャバレーナイト」、5月3日の憲法記念日には、朗読会とトークが行われる予定である。

スーザン・フィリップス《インターナショナル》1999年, 2分10秒, 開館日 9:00–17:00 10分ごとに再生

やなぎみわ《『日輪の翼』上演のための移動舞台車》2014年、4月29日(水)のバーレスク・イベントのためにリハーサル中のアーティストとダンサー。京都の寒さのせいで、台湾製のトラックの油圧が故障するなどのトラブルに見舞われたようで、アーティスト本人の姿をよく見かけた。

*PARASOPHIAで展示中の作品について全ガイドはここで完結しますが、今後のイベントの報告と総括パート⑤を執筆するかもしれません。また、既に公開したパートも修正を含めて手を加える可能性があります。

Interview:

河本信治(PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015アーティスティックディレクター)

▶ 国際芸術祭のあるべき姿(1)

▶ 国際芸術祭のあるべき姿(2)

Review: ▶ 浅田 彰「パラパラソフィア——京都国際現代芸術祭2015の傍らで」

▶ 福永 信「第1回京都国際現代芸術祭のために」

▶ 高橋 悟「PARASOPHIA 〜 制度を使ったEngagement 」

Blog: ▶ 石谷治寛「パラソフィア非公式ガイド①―「でも、」を待ちながら」

▶ 石谷治寛「パラソフィア非公式ガイド②―京都のグローカル・エコノミーをたどる」

▶ 石谷治寛「パラソフィア非公式ガイド③―(反)帝国主義のミュージアム〈1F〉」

▶ 石谷治寛「パラソフィア非公式ガイド④―喪失への祈りとガスの記憶〈2F〉」

▶ 小崎哲哉「『私の鶯』と、なぜか鳴かないPARASOPHIA」

▶ 福永 信「パスポートを取り上げろ! パラソフィア・レヴュー補遺」

▶ 小崎哲哉「たったひとりの国際展」

▶ 長澤トマソンの絵日記・Paragraphie & Sophiakyoto Part 1 href=”http://realkyoto.jp/blog/thomasson_sophiagraphie-parakyoto-part-2/”>▶ 長澤トマソンの絵日記・Paragraphie & Sophiakyoto Part 2

外部リンク: ▶ Parasophia Conversations 03:「美術館を超える展覧会は可能か」(2015.03.08)

(アンドレアス・バイティン、ロジャー M. ビュルゲル、高橋悟、河本信治、神谷幸江)

記録映像ハイライトはこちら▶YouTube: ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川

▶ Creators@Kamogawa 座談会『PARASOPHIA クロスレビュー』(2015.03.28)

(クリス・ビアル、ミヒャエル・ハンスマイヤー、ヤン・クロップフライシュ、

ゲジーネ・シュミット、港 千尋、原 久子/司会:小崎哲哉)

記録映像ハイライトはこちら▶YouTube: ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川

▶ 公式サイト:PARASOPHIA : 京都国際現代芸術祭 2015

〈2015年3月7日(土)–5月10日(日)〉