パラソフィア非公式ガイド③―(反)帝国主義のミュージアム〈1F〉

石谷 治寛

京都市美術館会場

この年は、1931年に勃発した満州事変が終結した年であり、5月末までは中国軍との軍事衝突が続いていた。また、思想弾圧が顕著になった年でもある。京都大学で教えていた河上肇をはじめとして、作家小林多喜二など知識人が、治安維持法によって次々と検挙された。京都大学でもトルストイの思想について論じた法学部教授の罷免をきっかけに、大学自治をめぐって学生運動が広がり(滝川事件)、教授・学生のあいだで遺恨となった。世界情勢をみれば、アメリカでは、ルーズベルトがニューディール政策を始動し、またドイツではヒットラー率いるナチスが政権を握ることになる。そして、日本は国際連盟を脱退し、戦時体制をまっしぐらに突っ走っていった。PARASOPHIAの京都市美術館での展示はまず、この不穏な年に建設された美術館の歴史それ自体を主題にしている。ヨーロッパからはベルリンで活動する作家が目立っており、アジア地域からは中国や台湾と関わりのある作品が数点ある。また、占領後のアメリカの文化的プレゼンスも感じとれる。

蔡國強《子どもダ・ヴィンチ》

入口から階段の裏手にある中央の大きな部屋に進むと、観客がまず目にするのは、竹が組まれたやぐらともロケットとも見紛うばかりの巨大なツリーである。蔡國強は中国僻地の農民が日常生活の身近な材料だけで自作した、ロボットや飛行機などを収集する「農民ダ・ヴィンチ」プロジェクトを10年ほど続けてきた。帝国主義時代の遺産である美術館の内側に、中国の農民の自主的な文化活動が屹立している様子は圧巻であり感動的だ。ここでは日本の子どもたちとのワークショップも開催され、ロボットたちは創作活動を繰り広げ、人だかりができていた。ここには祭り独特のユートピア的な雰囲気が漂っている。会場にはブックショップが設置され、また右手奥にはレクチャー・ルームがある。

講堂ではレクチャー・プログラムが行われている。また、近隣のアートイベントに関するフライヤーを手に入れることもできる。

この大陳列室で扱われている農業(自然)、テクノロジー、アートというテーマは、京都市美術館での作品の展示内容を要約しているように思われる。戦前日本の帝国主義の歴史的装置を通して、この三つの題目が眺められると、一体どのような物語が浮かびあがるか。本非公式ガイドでは会場を四つの部分に分けて考えてみたい。9時の開館から鑑賞をはじめるとすれば、12時30分まで1階で過ごし、昼食に1時間休憩をの時間をとって、13時30分から、3時間半かけて17時までを会場で過ごすことになる。それでもいくつかの映像作品をすべて見ることができない。

右手の展示室の入り口には「カフェ・リトル・ボーイ」がある。戦争の帰結と原子爆弾の開発という科学技術の歴史について思い起こしながら、展示室に進んでいこう。

a. デジタル・メディア時代の見ることと読むこと(1階南側、1時間)

b. 歴史をめぐる対話と共鳴(1階北側、2時間30分)

c. 地図作成術から参加/動員をめぐって(2階南側、1時間30分)

d. 喪失への祈りとガスの記憶(2階北側、2時間)

京都市美術館では、とりわけ20分を超える映像作品が多い。主要な作品を鑑賞するのは1日がかりとなり、集中力を保つのは大変である。本非公式ガイドでは、特に鑑賞をお勧めする作品を中心に、テーマを定めながら案内していく。

関連展覧会:三瀬夏之介『日本の絵-執拗低音 展』京都市美術館別館, 4月7日(火)-4月26日(日)

伊藤隆介「All Things Considered」児玉画廊, 3月28日-4月25日

参考文献:『京都学「前衛都市・モダニズムの京都」1895–1930展』カタログ, 2009年

参考映画:黒澤明『わが青春に悔いなし』(1946年)

a. デジタル・メディア時代の見ることと読むこと

1F東側(1時間)

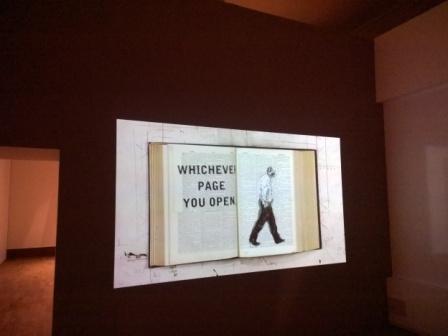

最初のパートでは現在のテクノロジーによって、知(ソフィア)が、どのように変容しつつあるのか、作品の鑑賞を通して実践的に思考することを促すものだと言えよう。冒頭で目にするのは、南アフリカ出身のウィリアム・ケントリッジによる7分程の映像作品である。プレイベントではケントリッジによる巨大なインスタレーション作品《時間の抵抗》をじっくり鑑賞することができたが、本作は比較的小品である。英語の辞書が、iPadの電子書籍のように次々と捲られていくあいだに、木炭で描かれたケントリッジの素描が挿入され、パラパラアニメのように動きだす。いくつか繰り返されているイメージをよく見ていると、切り取られた頁が、辞書に挿入されているようだ。作者は頁が捲られるスピードにあわせて、歩きながら考えている。また断片化された影絵のイメージが回転して向きを変えると、人間やロバなどの姿に変容する。

ケントリッジの作品は、19世紀末に映画が誕生した時代の新鮮な動画のイメージを思い起こさせるのと同時に、現代のデジタル・メディア時代に動かない絵に命を吹き込もうとするアニメーターの精神を蘇らせようとしている。また木炭で描かれた黒焦げのイメージは、19世紀末に起きた痛ましい戦争の歴史とも切り離せないことも忘れないようにしよう。南アフリカを舞台にしたボーア戦争(1880-1881年、1899―1902年)では、広大な農地と農家が焼き払われ、英国軍によって12万人のボーア人が強制収容所に収容され、2万人が死亡したとされる。その後1994年にアパルトヘイト(人種隔離)政策が撤廃されるまで、多くの犠牲が払われてきた。20世紀の虐殺の歴史について歩きながら考えることもPARASOPHIAの大きなテーマのひとつであることを心に刻んでおきたい。

カタログではケントリッジによる興味深いレクチャーが採録・掲載されている。そこで語られるエピソードは父がネルソン・マンデラ等とともに問われた反逆罪裁判(Treason Trial)に関するものである。ケントリッジはその言葉を「木々とタイル(trees and tile)」と聞き違え、その場所は、3年の父親の不在を待つ想像上の空間になったことを説明している。断片的なイメージやフレーズの錯誤や隙間に世界が立ち現れるのだ。ケントリッジは見ることと読むことを行きつ戻りつする思考法がパラソフィアの鑑賞法だと提示している。

ウィリアム・ケントリッジ《セカンドハンド・リーディング》2013年, 7分1秒

ウィリアム・ケントリッジ《セカンドハンド・リーディング》2013年, 7分1秒

続くガラス貼りされた展示室には、フロリアン・プムヘスルによる、正方形のかたちをした絵画作品が並んでいる。厳密に言えばこの作品は絵画ではない。展示室の壁を塗る漆喰を下地とした画面の上に、断片的なタイポフラフィが描かれたものである。解説によると、これらの作品は1920年代に東京の築地小劇場を中心に活動した演劇団「メザマシ隊」が結成時に作成したプラカードを元にしたらしい。また、正方形のかたちは、伝統的な尺貫法に基いている。プムヘスルはデザインと絵画、洋画と日本の伝統的技能、美術と演劇を組み合わせることで、日本の近代の前衛芸術運動を回顧している。デザインと美術の融合は必然的に、それが展示されている建築空間とも呼応することになる。作家はインタビューでこう言っている。「画像とはどこに位置しているのでしょうか。それは物理的な空間と仮想的な空間を永久的に移り続けるのではないでしょうか」。そうしたイメージの空間間の移行を考えるために地下の空間で美術館の歴史を振り返っておこう。

フロリアン・プムヘスル《メザマシ隊》

薄暗い地下のスペースでは、三つのスライド展示がされている。それぞれのパートは京都の近代の歴史と切り離すことができない、三つの重要な歴史的契機を表している。

11930年代の美術館の建築プラン、2終戦時のアメリカ軍による占領の時代、3戦後の現代アート美術館としての活用である。この三つの要素は、PARASOPHIA、とりわけ京都市美術館で展示されている現代アート作品の下地となっているとも考えられる。本展覧会の改装のためにあらわとなった壁面には、アメリカ軍による占領時代の痕跡が残されている。特に靴磨きの看板がはっきりと残されていることは注目に値する。写真の歴史を考えるならば、パリをはじめて撮影したダゲールの写真では、露光時間がかかったため、動きの少ない靴磨きの姿だけが残されていたという。同じように本美術館でも、経年変化のなかで残された扉から、靴磨きの姿が想像されるのはとても興味深い。

美術館の誕生

また、京都市美術館のアート作品の展示の歴史も重要である。開設当時は、官展の美術品の展示場となり、戦後になると京都ビエンナーレや京都アンデパンダン展(1957-1991年)が開催され、本美術館は、同時代の最新のアートが展示される舞台となっていた。スライドから京都の近現代美術史を駆け足でたどることができる。1980年代の関西ニュー・ウェーブは、日本の現代アートの大きな転換を促したことはよく知られている(坂上しのぶ氏のウェブサイトでは京都の現代アート史の記事・資料が豊富)。今後、こうした京都の現代美術史が回顧され研究が進むことを想像しながら1階に戻ろう。

さらに、ベランダに出ることのできる階段を上がると崇仁地区(②-Cを参照)に作品を設置したヘフナー/ザックスによる、奇妙なインスタレーション作品《ミュージアム・カジノ》がある。崇仁地区のインスタレーションが記憶のバンクだとすれば、これは、忘却のバンクと言えるかもしれない。つまり、ミュージアムで預けられ、忘れものとされた傘が展示されているのだ。傘はコインと交換され、その代わり鍵が、観客に渡される。そして、預かったコインを元手に、新しい鍵の複製がつくられていく。忘却によって、使われることのない鍵が、観客の手元に分散し残されていく。記憶の金庫にアクセスするためには忘れたことを思い出し、元の場所に返しに来なければならない。そうした交換のシステム自体が詩的に捉えなおされているのだ。

ヘフナー/ザックス《Museum Casino》2015年

展示順路に戻ると再びブムヘスルの作品が並んでいる。美術館にこれまで展示された作品を考えると、これらの作品はまた違った歴史の負荷を担っているように思える。かつて、ガラスケースの向こうには近代絵画や戦争画が展示されていたであろうことが想像される。2014年には、日本の官展の影響で制作されたアジアの作家の芸術作品の展覧会が兵庫県立美術館で行われたばかりである。また、奥には日本の前衛運動を牽引した村山知義の作品《ユダヤ人の少女像》が展示されている。作品の文脈はわからないが、おそらく村山が1922年のベルリン留学中に見たユダヤ人女性の面影の印象を伝えているだろう。村山は日本に帰国後、西洋のダダイズムを見習いながら、保守的な画壇を批判し、前衛的な演劇運動へと進んでいった。しかし、その活動も1930年代になると、治安維持法によって、勾留され、中止させられる。村山は1933年に獄中生活を送っており、その後派手な活動を慎むことになり、挿絵画家として、また新劇の演出家として生き延びることになった。ブムヘルスの作品は、帝国の美術館の文脈を思い起こさせながら、挫折に終わった前衛の夢を取り戻そうとする試みになっているだろうか。

しかし、アジアという枠組みで官展の歴史を見直したり、他方で、村山の前衛活動を神話化する近年の傾向の双方を批判的に考える必要があるだろう。振り返れば1980年代に1920年代美術の豊かさを回顧する展覧会が行われたが、そのカタログをめくり直すと、関西では、岡本唐貴、浅野孟府を中心に前衛美術集団が結成されて活躍していたことも取りあげられている。そうした運動も含めて、戦前の美術運動を総合的に検討し直して、日本の現代アートの展開につなげて考える必要があると思われる。こうした問題については2Fの眞島竜男によるレクチャーや田中功起のワークショップで改めて考え直すことができる。眞島によれば官展で展示された作品の売り上げ金は、戦費の補填のために使われたという。このように芸術作品の展示をめぐる政治経済と、植民地政策や戦争との関わりを考え直すことも本展示会場の大きなテーマである。

徐坦「社会植物学」2013- インタビューの内容を考えながら20~30分ほど、家族や友人らと食と農業について語りあうきっかけとしたい。

近現代美術の歴史はさておき、階段を上がると、徐坦による中国の農民や巨大な庭園の所有者らにインタビューした映像アーカイブが、その印刷されたテクストともに展示されている。くり抜かれた机の下には液晶の画面があり、音声は消され、字幕のみが付け加えられている。基本的には、机に向かいインタビュー内容を読みながら、隣人と語り合うこと想定されているように思われる。農業は、自然をどのように理解するか、また農薬や遺伝子組み換え食品などの科学技術の影響、食糧自給率やその生産調整や補助金の問題、庭園などの自然観賞や美意識、コミュニティの自治や自由をめぐる哲学的主題など、さまざまな問題と関わってくる。徐坦は、それぞれ矛盾する考え方をそのまま提示している。農民などに取材したオーラル・アーカイブの印刷された言葉を読みながら、上記の問題について議論してみよう。食の問題は、私たちの日々の健康や生き方に関わる最重要な事柄である。これらは、中国の農作物輸入に頼る日本の食の問題とも切り離すことができない。徐坦の作品は、とりわけ「種」という概念に注目することで、現代グローバル企業によって農作物の品種の特許権が独占される食の危機という話題を考えざるを得ない。2013年から、中国でもモンサント社による遺伝子組み換え品種の導入が解禁された。それによって、食をめぐる地政学的問題はどのように変わっていくだろうか。わたしたちが日々不安に感じている問題について時間をかけて話し合っておくことが提案されている。20分ほどの時間はかけたい。また、2Fでは、アナ・トーフによる地図を使った作品で、植物の交易・流通のグローバル規模での歴史について考えることができる。

テクノロジーを介してわれわれの日常がいかに変質してきているか、このパートを締め括るのはアン・リスレゴーによる二つの映像作品である。不思議なかたちをした建設物の空間に展示されているのは、室内にさまざまな物や書物が詰め込まれた不思議なCGのイメージである。工業デザインの分野で大きな影響を与えたバウハウスで教鞭をとっていたモホイ=ナジの《ライト・スペース・モデュレータ》(1922-1930年)のように、光と影が変調するなか、幾何学的なオブジェや書物で詰まった空間が、奇妙に歪んで見えてくる。近代に建設された建築的な空間性を現代のCG技術によって描画し直すような作品であり、コンピューター時代に生きるわれわれの空間認識のあり方を見事に捉えているように思われ、いつまでも見飽きない。この時空が歪んだようなめまいのような感覚は、美術館の歴史と現代のアートが提示される映像空間とが合成されるPARASOPHIAの時空を思考するためのエチュードとなろう。

さらにその裏側には、機械化されて断片化された言葉をつぶやく人間大のフクロウのイメージが見られる。モーションキャプチャーによって役者の顔の表情がシミュレートされているのだろうか。人間じみたフクロウの姿は、必死に意味不明の言葉を大げさなジェスチャーでまくしたて、時には可笑しみを誘うほどでユーモラスである。フクロウのイメージは伝統的にミネルヴァとして「知」を連想させる。Siriなどスマートフォンの音声認識に話しかけることに戸惑いを感じなくなり、日常で克服できない最後の砦である不眠を獲得した、人類が進化した姿だろうか。リスレゴーの作品は、コンピューター技術の過剰な使用が、潤滑なコミュニケーションどころか、その失敗や自閉症と表裏一体であるかのように提示されている。この知のミネルヴァを反面教師としながら、アート作品について歩きながら休憩し、見て聞き考え直し、いっそう饒舌に語り合おう。

アン・リスレゴー《神託、フクロウ―—ある動物は眠らない》2012-2014年 10分34秒。ちなみに、著者にとって、この作品がパラソフィアで最もお気に入りの作品である。

展示室を出るとカフェがあり、名和晃平率いるサンドイッチによってデザインされたグリーンハウスのような仮設のカフェがあり、砂糖とコーヒーの交易を思いながら、頭をリフレッシュすることができる。

名和晃平+サンドイッチ

参考文献:H・G・ウェルズ『宇宙戦争』中村融、創元SF文庫

マリー=モニク・ロバン『モンサント――世界の農業を支配する遺伝子組み換え企業』戸田清監修・村澤真保呂・上尾真道訳、作品社、2015年

フィリップ・K・ディック『アンドロイドは電気羊の夢をみるか?』ハヤカワ文庫、1977年

参考映画:スティーヴン・スピルバーグ『戦火の馬』2011年

リドリー・スコット『ブレードランナー』1982年

b. 歴史をめぐる対話と共鳴

1階北側、2時間30分(サイモン・フジワラ30分、スタン・ダグラス10分、

フーベン20分、高嶺10分、シュペリジョン10分、ルンジャーン70分)

京都市美術館の冒頭のパートでも内容がてんこ盛りであるが、西側のパートでは、見るべき映像作品が多く、映像鑑賞にじっくり時間を費やしたい。特に1F の最後に上映されている、ルンジャーンの2作品は、合計70分にもおよび、内容面でもPARASOPHIAの要となる作品であり見逃せない。1F北側一角のテーマは、歴史といかに対話できるか、多様なその語り口や共鳴の方法に触れることができる。また1930年代に加えて、石油ショックで記憶される1973年前後の時代背景もこのパートの作品理解の鍵となるかもしれない。

近年活躍が目覚ましいサイモン・フジワラの新作インスタレーションでは、一見無関係に見える春画やオブジェや写真や映像が並置されたインスタレーションになっており、それらを「キングコング・コンプレックス」という概念で総合している(『キングコング』の映画公開も1933年)。フジワラはいつものことだが、人を煙にまくかのように、脈絡のないオブジェを展示し、その説明として自らの家族に関する探究を映像で語っていく。結局鑑賞者を苦笑させながら、わかったような分からないような気にさせるのが、彼の作風である。これまで日本で見ることができた作品には、日英の陶芸の歴史を振り返ってそれを破壊するもの、神社で祀られる石に関する瞑想などを、日本人の父と英国人の母のあいだに生まれた文化的出自や家族の歴史を、科学的調査に絡めながら説明していた。

「キングコング・コンプレックス」とは、フジワラによれば、「個人または社会全般が、肌の色が濃いまたは毛深い男性を恐れる心理状態のこと」で、「エキゾチシズム、ロマンチシズム、植民地主義」と関連づけられるそうだ。たしかに入口近くに展示されている春画を見ると、男性の肌の方が女性よりやや浅黒い。しかし、これはフジワラが熱心に説明する概念、制度やシステムを脅かす男性的精力や野性味の確証になっているとまで言えない。また、ドイツ第三帝国のシンボルであった鷲のオブジェは、怪物の破壊性を象徴しているのだろうか。さらに、フランクロイド・ライト設計による東京の帝国ホテルに設置されたピーコックチェアもある。ここで1966年にダンサーの母と、大工で建築家の父は出会ったのだと言う。これらの連関があるのかないのかわからない一連のオブジェに怪訝になりながら映像を観ると、ダンサー兼モデルであった英国人の母の写真を記憶のなかで想起しながら、白人女性が海辺で東洋人に抱きかかえられる姿をスタジオで現代の役者を使って再現するまでの過程が語られている。なるほど、「キングコング・コンプレックス」とはフジワラ自身の母に対する心的葛藤と結びついているらしい。母がダンサーとして東京、モナコ、シンガポール、ベイルートのカジノを駆け巡っていたという事実から、フジワラは海辺の写真が1967年のベイルートに違いないと推測し、その再現のために、俳優エージェンシーを使って、石油会社の広告に出たことがあるバイエルン出身の女性と、アラブ系の俳優を写真モデルとして採用する。フジワラによると、たまたま候補にあがったアラブ系俳優(セックス中毒の自助グループに参加するスペイン人役などをこなしたという経歴もある)は、スティーヴン・スピルバーグ監督『ミュンヘン』で「黒い9月」事件(イスラエルのオリンピック団体が拘束され殺害された)のテロリスト役も演じたという。ここで、ベイルートを舞台にフィクションと現実の出来事が見分けがたく混じりあう。(ちなみに映画『ミュンヘン』のポイントは、虚偽記憶の問題がテーマになっていることにある。テロリストによって選手団が監禁されたという報道とともに、カメラが立ち入れなかったはずの監禁の再現シーンが映像化される。このイメージは映画では、アラブ知識人のテロを引き受ける主人公のトラウマや「幻視」として描写されている。主人公は実際に見たわけではないのに、自らに似たテロリストの夢に強迫的にさいなやまされることになるのだ。1973年に完成したワールド・トレード・センタービルを、すでにそれが失われていることを知る観客とともに主人公が眺める場面で、この幻覚性が強められる)。

この俳優の提案で、男性が女性を抱きかかえるポーズにすることで、結果的には作家の記憶とは反転したイメージが再現されるのだが、それはヴァチカンにあるミケランジェロの《ピエタ》像に似ていなくもないイメージである。フジワラは、母親のイメージを再現するプロセスにおける、人種のステレオ・タイプやジェンダー・イメージを反復させながら、撹乱していく。と同時に、フジワラがほのめかすいくつかの都市のイメージが、キングコングが破壊したエンパイア・ステートビル(1931年竣工)のあるマンハッタンにはじまる戦中戦後の金融センターと奇妙なかたちで一致してくるということにも注目できるだろう。カジノを巡業するダンサーの一員であった母の足跡から想起される数々の都市のイメージと、当時の政治経済的状況についての真相はなかなか見えてこない。フジワラは、このインスタレーションで、ゲイのポルノグラフィに実名で出演し腹膜炎で亡くなった日本人男優真崎航の皮膚のイメージをビデオから引き延ばした写真なども合わせて展示しており、アジア人のセクシャリティに言及するだけで、あえてベイルートという都市に関連した日本赤軍やドイツ赤軍など政治的な話題を避けているように思える。その意味でエリック・ボードレールが足立正生を主題にした一連の映像作品(インタビューを参照)や、同じ映画『ミュンヘン』にも関連する「千夜一夜物語」のイタリア語版翻訳者に対するイスラエルによる暗殺を扱ったエミリー・ジャーシルのアーカイヴ作品《Material for a film》(2005-)を踏まえたうえで、それとは異なる中東の歴史とイメージを自らの家族の物語を通して提示しようとする作品になっているだろう。

《スタジオ・ピエタ(キングコング・コンプレックス)》の一場面。この図像の含意は、ドイツの石油会社のアイドルが聖母マリアに扮し、アラブのテロリストが犠牲となったキリストに扮しているという荒唐無稽なものになるだろうか。(ミケランジェロの《ピエタ》も聖書には記述がない創作)。

《スタジオ・ピエタ(キングコング・コンプレックス)》の一場面。この図像の含意は、ドイツの石油会社のアイドルが聖母マリアに扮し、アラブのテロリストが犠牲となったキリストに扮しているという荒唐無稽なものになるだろうか。(ミケランジェロの《ピエタ》も聖書には記述がない創作)。

また、語り手はベイルートの海水の水質調査を行い、ベルリンの研究所で解析した結果、海水がオスのラットの無精子症にしてしまうほど高濃度のカドミウムに汚染されていることを確かめる。これは一体「キングコング・コンプレックス」という概念とどのように関連するのか示唆されるだけではっきりとはわからずじまいだ。展示室最後にある工業製の牡蠣の複製は汚染物質の蓄積を表しているのかどうかはわからない。フジワラのインスタレーションは、このように、セクシュアリティを主題に、煮え切らない解釈ゲームを仕掛けてくる。うっとおしいと思いつつも、彼のゲームに乗ってみよう。途中テレビ番組のコマーシャルに入る前のイントロのように、劇的な音楽で素早いモンタージュがなされたり、やや長いブラックアウトが続いたりする。しかし、その後字幕なしでアラビア語でのインタビューが入るなど、むしろ観客の映像に対する注意を逸らす仕掛けが凝らされており、その直後の部分で大事な考察が矢継ぎ早に語られたりもするので、そのトリックに負けずに30分ほど集中して観てみたい。

その隣の部屋には、スタン・ダグラスが、マイルス・デイヴィスのアルバム「On the Corner」(1972年)の録音風景を現代の音楽家で再現した《ルアンダ-キンサシャ》が上映されている。6時間にもおよぶセッションが続くものなので、まだまだ続くパラソフィアの展示作品を見るつもりであれば、10分ほどの鑑賞を提案しておく。2曲ほどのセッションを堪能して、後ろ髪をひかれながら展示室を後にするしかない。(ウェブ上に抜粋がある)

著者は、2度目に京都市美術館に訪れたとき、閉館まで1時間ほど飽きずにスリリングなセッションに耳を傾けた。演奏者が楽器を演奏する姿に合わせて音を聞きながら、他の楽器が即興で共鳴して、また他の演奏者とのアンサンブルへと延々と引き継がれていく様は、無言の対話が繰り広げられているようである。ダグラスは、マイルス・デイヴィスの試みについて、1960年代にアフリカの解放がはじまり、1975年アンゴラ(首都ルアンダ)でのポルトガルからの独立によって、旧植民地からの独立が達成した時代の解放的な雰囲気と、さまざまな民族楽器やロックが共鳴する音楽とを重ね合わせている。また、当時ザイール(現コンゴ)のキンサシャは、潤沢な資源の採掘によって金融センターになるほど栄え、歴史的なボクシングの試合が開催された。本作品タイトルは、これらの都市名にちなんでいる。

スタン・ダグラス《ルアンダ-キンサシャ》2013年, シングル・チャンネル・ヴィデオ・プロダクション, 6時間1分(ループ)

スタン・ダグラス《ルアンダ-キンサシャ》2013年, シングル・チャンネル・ヴィデオ・プロダクション, 6時間1分(ループ)

ダグラスは1949年にコロンビア・レコードによってマンハッタンのかつての教会が改装され、1954年-1981年までマイルス・デイヴィスによって「教会」と呼ばれたスタジオを再現している。そこで、1960年代の民族主義豊かでカラフルでサイケデリックな服を着た演奏者が、キーボード、ギター、ドラムセット、コンガ、ボンゴ、シタール、トランペットなどを奏で、そのファンキーな音の響きは瞑想的でもある。デイヴィスはこの時期、現代音楽家シュトックハウゼンの手法を取り入れながら新しい音楽の模索をしていた。音楽家たちは取り憑かれたかのように演奏を続ける。ロックと民族音楽が融合された、その音を粘り強く聞き続けることは、植民地下の苦難の道程に耐えた民衆の声を聞き届けることでもあり、その達成に対する賛美歌であるかもしれない。

同時に、映像では合間に時折グルーピーの女子たちの姿を映し、スーツを着たプロデュサーと思しきビジネスマンやカメラマンが出入りしている姿も映し出されることに気づく。彼らの姿は、芸術祭に立ち寄ってアーティストの成果物を鑑賞して、それに判断をくだす観客たちの鏡像かもしれない。アーティストたちは淡々と一日の労働に精を出しているだけだが、その編集されパッケージ化された成果物を消費者は甘受しているのだ。ダグラスの6時間の映像におよぶ作品は、芸術祭という文脈において、全編を見ることが不可能でないにしても、あらかじめ前提とされていないという意味で、労働行為であると同時に商品でもあるアートのもつパラドックスを身体的に体感させる。また、歴史の経験が、音楽や映像として代理表象されるのかという問いにも開かれている。歴史は、根本的には共に時代の変化を待つことでしか経験されないものだ。

この作品のスタジオ撮影のスタイルは明らかに、ジャン=リュック・ゴダールの『ワン・ブラス・ワン』(1968年)を踏襲している。ゴダールの映画では、ローリングストーンズが資本主義に魂を売ったアーティストの姿を自嘲気味に歌う「悪魔を憐れむ歌」の録音スタジオと、街頭でのブラックパンサー運動とが対位法的にモンタージュされ、カウンター・カルチャーが政治運動を代弁しているかどうかに疑問が付された。同じ事が現代の美術館や芸術祭でも問題となろう。果たして美術館で取り組まれる社会的メッセージや参加型アートは、どれだけ現実の政治活動に関連しているのか。あるいは逆に、街頭からスタジオへの撤退が、苦難の時代を生き延び、共鳴のための土壌を生み出すことにつながるのか。芸術やエンターテインメントを享受することは、どこまで消費文化と異なっているのか。あるいは投機や資金洗浄(マネーロンダリング)の道具に過ぎないのか。

次の部屋に進むとブラント・ジュンソーの彫刻とヘトヴィヒ・フーベンのレクチャー・ビデオ、通路にはヤン・ヴォーによる木箱に収められた古代制作のアポロの大理石像のトルソと、文字による作品があり、地下には、高嶺格の光と音を使ったインスタレーションがある。正直に言って、著者にとって、これらの彫刻やインスタレーションの集まる部分が、パラソフィアのなかで最も不可解なパートであった。「感覚の考古学」という文脈で理解してみたい。つまり、人がいかに感じるようになるか、その原初的な感覚の生成の現場が、それぞれの芸術家の視点で捉えられていると考えてみよう。

ジュンソーの作品は、堀川住宅に展示された作品に関連しており、ここでは、顔が不明瞭にされた男女の身体が一組のカップルのように表され《恋人たち》と題されている。その大きさはやや等身大のサイズより大きいので、古代における神の信仰や宇宙人の存在をも思わせるかのようである。ジュンソーは「翼のある/傷ついた(Winged)身体」だと記している。また、それらが同美術館の作品展示用のガラスケースに納められることで、驚異の部屋を起源にもつ陳列室の鯨や人魚などの幻想獣の展示物をも思わせる。こうしたキマイラ的な形象をもった伝統的な彫刻の形式によって、現代の人間の条件を問う作品になるだろう。また、恋人たちというタイトルからは、ロダン作品のようにエロチックな身振りを想像できるかもしれないが、それぞれが別々のケースに隔てられて展示されることで、個々が孤絶した印象も受ける。背中を反らせたアーチ型の身体イメージはヒステリー患者の図像を思い起こさせ、強い内的衝動を喚起する。しかし、同時に腕や足がもぎ取られたかのような姿は、痛ましくもあり丸太のようですらある。ケースに収められた様子は遺体安置所のように生々しく、彼らは拷問を受けたり、人体実験の犠牲にされたのかもしれないという不穏で残酷な空想すら湧いてしまう。これらの身体のイメージが(性)愛を表しているのか、傷や痛みを表しているのかは観者によって異なってくるに違いない。

ブラント・ジュンソー《Liebespaar》 2015、テラコッタ彫刻の隣にはヘトヴィヒ・フーベン《好いもの、悪いもの、幸福なもの、悲しいもの》2014年, 20分があり、ガラスの反射に映っている(会期中展示が変更された)。

ブラント・ジュンソー《Liebespaar》 2015、テラコッタ彫刻の隣にはヘトヴィヒ・フーベン《好いもの、悪いもの、幸福なもの、悲しいもの》2014年, 20分があり、ガラスの反射に映っている(会期中展示が変更された)。

さらに、その奥に映像が流れているヘトヴィッヒ・フーベンのレクチャーは、この作品の解説かと一瞬勘違いするもので、彫刻の良し悪しについて、独自の比喩を使って説明してくれる。フーベンは白と黒の幾何学的な彫刻が並べられたテーブルの上に寝そべりながらレクチャーを行う。平たく言えば、良い彫刻とは、パーティーで場を楽しませる人であり、こちらから話しかければ当意即妙の答えが帰ってくる人のようなものである。それに対して悪い彫刻とは、会話に参加せず黙っている人、話しかけても会話が長く続かない人である。彫刻の良さを人と人とのレスポンスに置き換えて説明してくれるのはわかりやすい。ではPARASOPHIAに展示される彫刻は良いか悪いか。彼女の定義からすると、どの作品もむっつりとして難しげで素っ気ない。しかし、積極的に話かけて見れば、思いがけない苦悩の言葉や生の教訓を返してくれるかもしれない。その彫刻が良いか悪いかの判断は、鑑賞する側の心構えも必要とされるかもしれない。20分のビデオであり、芸術作品との対話や共鳴について考えてみたい。

地下へと向かう途上にはヤン・ヴォーのオブジェがある。そこには、フン・ヴォーの文字による二点の作品があるが、それが誰なのか解説や公式ガイドにすら書かれていないので、もう少し説明が必要であろう(インタビューも参照)。フン・ヴォーとは、芸術家の父であり、芸術家は1975年にヴェトナムで生まれるが、サイゴン陥落の後に、父とともに南ヴェトナムの小さな島に連行され、4歳の時に父の手作りの船で、その島を脱出し、デンマークの商船に拾われた。それゆえヴォー一家はデンマークで暮らすことになった。後にヴォーは、処刑の前日にフランスの宣教師が父にあてて書いた手紙を発見し、それを父に清書してもらい、望みに応じて100ユーロで譲るという試みを行った[メール・アートの一種と言えよう]。200以上の写しが、さまざまな個人や施設へと広がっていくことになった。さらにヴォーは、1861年にフランスの宣教師が、ヴェトナムで処刑される前に家族に宛てて書いた手紙を、父に清書して貰ったりしている。つまり、時代を変えて加害者側と被害者が逆転している。また、ニューヨークにある自由の女神像(1884年にパリから214個に分解されて送られた)の複製を制作し、そのパーツを彫刻作品として販売し、世界中の美術館やコレクターに購入された。いまや、それらの断片は、世界の美術館やギャラリーなど、至る所で目にするようになっている(2014年のヨコハマトリエンナーレなどでも展示された)。

フン・ヴォーの平面作品

ヤン・ヴォー《無題》2015

今回のインスタレーションでは、自分の父のカリグラフィにあわせて、1世紀-2世紀に制作されたとされる既製品のアポロのトルソがミルク用の木箱に収まるよう切断され展示されている。この木箱は、船便で積まれるコンテナ便のサイズでできており、アポロ像は、理想的な青年像として西洋美術の古典として崇められていたことを考えれば(ナポレオンがイタリア遠征後にヴェルヴェデーレのアポロ像を掲げて凱旋した)、切断された身体イメージは、どこか暴力を喚起する。あるいは、身体というより、食用の肉片そのものようにも見える。この木箱は、ボートピープルとして難民として逃れ、幼子として海から拾われた自らの経験と重ね合わされているのだろうか。ヴォーは自らの犠牲の代理として、太陽を表す神のトルソを供物にしているのかもしれない。同じトルソは、今年2月にはロンドンのギャラリーでも展示されていたようだが、それと同作品なのか、別のパーツが使われているのかはわからない。いずれにせよ、ヤン・ヴォーは、世界で最も注目を集めているアーティストとして5月にはヴェネツィア・ビエンナーレにデンマーク代表作家として参加する。その通過経路として、日本に立ち寄ったと考えれば、本年のビエンナーレにおけるもっと大規模な個展の予告として位置づけられるだろう。

高嶺格《地球の凸凹》2015年

地下に設置された高嶺格のインスタレーションでは、白と黄色の画用紙のような素材で作られた山稜が設置され、その上方には、三つの電球が素早く回転するのに合わせて風を切るようなうなり音とパチパチという音が聞こえてくる。20世紀初頭に関心が高まったラップ現象やエクトプラズムなど超常現象や心霊現象を主題にしているのだろうか。降霊術やお化け屋敷のような不気味な感じもする。高嶺は、スーパーキャパシタなどの代替エネルギーの販売促進に関わる仕事もしていることから連想すれば、本作では雷などの放電のメカニズムを扱っているのかもしれない。9分ほどで暗くなっては明るくなりラウンジ音楽が流れながら、明度が変わりまた暗闇に戻る。そのループされる様子は、日周期を表しているように思える。あるいは暗い部屋に輝く電気は暗い鉱山の洞窟内部のようでもある。三つの山からなる富士山を表しているのか、あるいは地球の凸凹というタイトルなので、地球の地形を表しているかは正直なところわからず、作品のコンセプトは公式ガイドブックにもカタログにも見当たらないので、解釈に行き詰まってしまう。どうせガイドブックは読めないのだから、薄暗がりのなかで、さまざまな妄想を繰り広げてみることも大事だろう。

カタログにも記述されているように、高嶺には、朝鮮人強制労働の歴史に関わる丹波マンガン記念館内坑道での代表的な作品がある。マンガンは製鉄や乾電池用途で採掘され、近畿地方を中心に鉱山が集中していた。1970年代までには鉱物資源の輸入自由化によって日本の鉱山は閉山する。つまり、現在は、地球の裏側で採掘されたマンガンやリチウムが、我々の日常的な蓄電に役立っているのだ。地球の凸凹とは、鉱物資源やエネルギー資源の採掘場が時代に合わせて地球規模で移動していくことを表しているのかもしれない。それに従って、紛争や人の移動の地政学や歴史も変化する。

また山稜は、地震大国ニッポンのイメージであり、高嶺が近年取り組んでいる『ジャパン・シンドローム』シリーズから継続しているテーマに関わる(初稿の段階では長文になるのを控えて省略したが、小崎哲哉氏の指摘があったので付記しておく)。PARASOPHIAの年号に関連させれば、1933年3月3日には東北沖でマグニチュード8.1の昭和三陸地震があり大津波が起きた。その影響も含めて、東北地方では、復興支援の目的で、豊富な天然資源を活用(東北興産)と電化(東北振興電力)が進められた。2011年の震災によって被災を被った水戸芸術館で行われた展覧会『高嶺格のクール・ジャパン』(2012年12月22日-2月17日)は、震災後もっとも素晴らしい展覧会のひとつであろう(ちょうど作家のトークの日に訪れることができ、展示された彫像のモデルとなった人物の発言もあって、いっそう印象づけられた)。

《地球の凸凹》はこの展覧会の最後の展示室の「トランジットの部屋」を思い出させたことも確かだ。円形のなにかの跡地のまわりの暗い通路に、裸で土を掘り続ける作家自身の映像が吊り下げられ、それとともに「おーい!」という声が響いていたことが忘れられない。この声は京都の電力供給源である、大飯原発の再稼働をめぐる状況に呼応していた。2012年7月、節電をめぐるゴタゴタで賑わっていた熱い日が続くなか、著者はネット上で再稼働反対の官邸前デモの中継を見ながら、お行儀の良すぎる群衆に苛立ってもいた。原発反対の声を上げるなら、なぜ大飯に行かないのか。大飯という声をもっと上げないのか。結局、運動の敗北が決定した数カ月後、そうしたフラストレーションに真摯に向きあっていると思われるアーティストが身近にいて心強く感じたものだった。現在はデモの声よりも、活断層があるかないかが、原発停止の争点になっていて、いまだ状況は二転三転している。大地の抵抗の方が科学技術より強いのだ。本作に向かいながら、その当時に経験した強い切迫感が薄れてしまっていると気づいたことも正直にここに記しておこう。

階段の一角には、眞島竜男による粘土の立体的ダイアグラムがある。会期すぐに訪れた時には、満州をあらわす粘土が意味もわからずに置かれていただけであったが、会期半ばに訪れた時には、粘土を捏ねながら戦前の美術史について解説する作家の映像が付け加えられ、階段の上まで、それぞれ2時間ほどの3つのレクチャーを鑑賞することができる。膨大の量と情報に及ぶので、この場で鑑賞するのは難しい。粘土で作られた建造物の脆さと空間性に注目しよう。眞島は、満州の風土を再現しようとする洋画と日本画の模索、日本の風土を独自の洋画のスタイルで表した岸田劉生や戦後の河原温のドローイングなど、日本近代美術における空間表現のあり方を、帝国主義的な拡張に対する戦後の密室的な空間、その折り広がりのあり方を、美術館の公共性をめぐる議論に接続しようとしている。2Fにさらなる展示空間が用意されているので、それと合わせて美術館という装置の開放性と閉鎖性について考えてみよう。

眞島竜男《『満州レスリング』のためのダイアグラム(粘土)》2015, ダイアグラム(粘土、ベニヤ板、彫塑べら), ビデオ:58分50秒

次の部屋には、LIFE(1936-2007年)誌[『ライフ』]に作家が落書きして、アーティストの名前などが書き加えられた頁が展示されている。これは、ブラジル出身のグシュタヴォ・シュペリジョンによるものであり、マルセル・デュシャンがモナリザの複製図版に髭を付け加えた《L.H.O.O.Q》というより、北米の芸術家マイク・ケリーがアメリカ独立革命などを説明する歴史教科書に性的な落書きを加えた《Reconstructed History》(1989年)を思わせ、入念に考えられているが、素っ気ない落書きによってプロパガンダ・イメージの背後にある隠された欲望や歴史を別の視点から語り直そうとすることは、シチュアショニスム(状況主義)以後の現代アートとしてはもはや古い手法である(マイク・ケリーの作品は、1990年代の歴史修正主義的なアート傾向のパロディとして理解できる)。

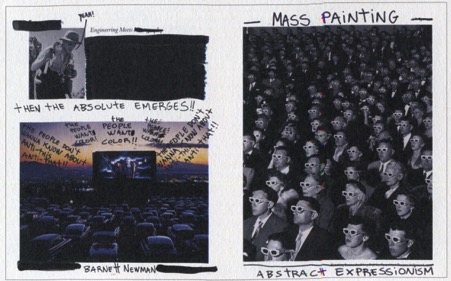

シュペリジョンの作品は、PARASOPHIAの文脈からすれば、1930年代からはじまるアメリカの文化的プレゼンスが、MOMAを中心とした美術史の教科書的な理解と軌を一にしているということを嘲笑することにあるだろう。これは現在グローバル・アート・ヒストリーが唱えられ、モダン・アートの歴史やパックス・アメリカーナの欺瞞に対して、世界中で怒りが噴出している機運に乗っているように思われる。インターネット上でも、二次創作、三次創作が制作され、もともとのコンテクストとは切り離されたネタ動画やイメージが流通している。しかし、LIFEの記念出版自体、写真の撮影された歴史的文脈や写真家の使命感などを剥奪し、イメージをいっそう平板化にしたものである。シュペリジョンは、そこに匿名のような落書き(実際には作家の著名代わりになる)やアーティストの名前を加えて転用して作品化することで、正当性=権威(オーサーシップ)と戯れている。しかし、タイトルや作者名が黒塗りされていることは戦時中の検閲を思い起こさせ、ユーモアどころか不快に感じられもする。個々の写真家による撮影行為や多様な読解自体が、墨によって消去されてしまうのだ。この方法だと、歴史に落書きを加えたり編集したりするだけで良しとするナルシスティックな万能観が、作家性にとって代わり、イコノクラスム的で平板なシニシズム(アメリカ帝国主義反対!)に堕してしまい、健全な批判精神を奪ってしまわないだろうか。たとえば、ハリウッド大作映画『十戒』(1956年)で、チャールトン・ヘストン演じるモーゼが海を割るシーンを捉えたドライブインシアターの写真に戦後の抽象画家の雄バーネット・ニューマンの名前(彼のユダヤ性や裂け目=ジップを通して崇高が現れる美学が連想される)が組み合わされるものなど、美術史と生活、写真と歴史の隠れた連関を明るみに出していてなかなか冴えているものも少なくない。しかし妙に納得してしまうのもスノビズムに過ぎず、イメージや歴史をめぐる個人の経験や主体性が消去されてしまう(恋人や家族とその映画を観た思い出や、その場所性など)。

《素晴らしき美術史》2005-15年 右の写真はシチュアシオニストのドゥボール『スペクタクルの社会』(1967年)の表紙にも転用された。

たしかに美術史を記述するという行為自体、欧米中心主義の歴史観や価値判断が暗に含まれてしまうし、多様な史料を歴史家の視点で統制しようとするとき、ナルシスティックな身振りと切り離すことはできないという批判は真摯に受け止めたい。実のところ、本非公式ガイド自体、作品に勝手に解釈を加え落書きを加えたり、家族の物語を忍ばせたりするPARASOPHIAの作家の方法を、あえて踏襲している。でも、若い作家による作品の多くが、美術史家としてのアーティストを装い、「権威づけられている」とされる美術史にとってかわるかのように、歴史を語る行為をパロディ化したり、剽窃したり、模倣したりする傾向が、別のかたちで芸術家の権威をゾンビのように蘇らせることになりかねないことに対する危惧もここで表明しておこう。むしろ、シュペリジョンは現代芸術家による修正主義的な歴史の語りそのものにも同じく批判の矛先を向けているのだろうか。

かわってアリン・ルンジャーンの出発点は、大文字の歴史ではなく、きわめてパーソナルな個人史を出発点にする。しかしそれはグローバルな広がりへと紐解かれていく起点でもある。ゴールデン・ティアドロップ・シリーズは、中央にあるシャンデリアを思わせるかたちに銅線でつながれた8000個の金の涙型の真ちゅうを通して、幾十にも積み重なる個人の生の歴史が重ねられる。この金の涙には、アユタヤ王朝時代の木造建築や第二次世界大戦中に使われた工場の梁が再利用され、そこで、家族の死、植民地と叛乱、蛍の昆虫学や近代化の光、砂糖と卵をめぐるお菓子(トーン・ヨート)から原爆まで、タイを中心にギリシア、イタリア、ポルトガル、スペイン、日本(長崎、広島)、アメリカなどグローバルな交易が背景となる。これらの作品は双方とも、日本人によるタイのアユタヤ王朝への関わりを切り口にしており、冒頭で主題となる物語が提示される。なるべく冒頭から鑑賞した方が理解できるだろう。その意味で、途中から見やすいように、ループを前提としたビデオアートの構成にはなっていないことに注意しよう。

《骨、本、光、蛍》2015年,38分

《Golden Teardrop》2013年, 32分

《骨、本、光、蛍》では、作者の祖母に対する関心から、故郷の歴史が語られる。そこに挿入されるのは山田長政のエピソードである。山田長政は17世紀初頭に長崎から台湾に渡り、東南アジアで勢力を築いたアユタヤ王朝の国王から信任を受けて、スペインからの侵略を退けたことで知られている。当時、アユタヤ王朝には、傭兵、貿易商、キリシタンからなる日本人町が築かれており、日本からの銀の輸出に対して、陶器や皮革製品が輸入された。江戸時代の鎖国政策によって、こうしたグローバルな交易の歴史は忘れられていったのだった。家族の物語は、幾層にも重なるタイの歴史に交差している。《Gorden Teardrop》では、広島出身で、アメリカに留学した後、タイでパン屋を開いている日本人女性の家族の歴史と、西洋から伝わる砂糖菓子の歴史が結びつけられていく。

時間と空間、プライベートとパブリックを連想によって結びつけるルンジャーンの語りのスタイルは、PARASOPHOIAで扱われる、膨大なイメージと歴史の参照目録を、それぞれの観客が、その思考に応じて自由に再構成するためのひとつの模範回答である。PARASOPHIAのアーティスティック・ディレクターはその手段として「ブリコラージュ」という民族学の概念を参照している。つまり、身近な原料を解体し、サバイヴァルの道具として作り変えること。これらの作品が歴史の語りの方法に批判的に目を向けるのは、わたしたちの生活を成り立たせている食やテクノロジーや芸術がどこから来て、どこに向かうのか、その交易の歴史と地政学を、組み替えていくためである。そこには馴染みのない事柄や隠された歴史も多いかもしれないが、われわれが教科書で習ったヨーロッパ、アメリカ、アジア、アフリカの歴史と確実に交差しているのだ。

ここで問われているのは、膨大な知識を得ることよりも、あなた自身の家族や祖先の来歴やそれに関わる世界認識のあり方である。あなたはそれをどのようなやり方で語り直せるだろうか。いったん美術館を離れ、近隣のレストランで食事をしながら、そうした事柄を振り返ってみよう。

関連展覧会:『バーネット・ニューマン十字架の道行き』展, Miho Museum, 3/14-6/7

参考文献:ニコラウス ゾンバルト『男性同盟と母権制神話―カール・シュミットとドイツの宿命』、法政大学出版局、1994年

『マイルス・デイヴィス自伝』、2015年

遠藤周作『王国への道――山田長政』、1984年

参考映画:スティーヴン・スピルバーグ『ミュンヘン』(2005年)

ブライアン・デ・パルマ『スネーク・アイズ』(1998年)

ジャン=リュック・ゴダール『ワン・プラス・ワン』(1968年)

ダルトン・トランボ『ジョニーは戦場へ行った』(1971年)

「パラソフィア非公式ガイド④―喪失への祈りとガスの記憶〈2F〉」につづく

Interview:

河本信治(PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015アーティスティックディレクター)

▶ 国際芸術祭のあるべき姿(1)

▶ 国際芸術祭のあるべき姿(2)

Review: ▶ 浅田 彰「パラパラソフィア——京都国際現代芸術祭2015の傍らで」

▶ 福永 信「第1回京都国際現代芸術祭のために」

▶ 高橋 悟「PARASOPHIA 〜 制度を使ったEngagement 」

Blog: ▶ 石谷治寛「パラソフィア非公式ガイド①―「でも、」を待ちながら」

▶ 石谷治寛「パラソフィア非公式ガイド②―京都のグローカル・エコノミーをたどる」

▶ 石谷治寛「パラソフィア非公式ガイド③―(反)帝国主義のミュージアム〈1F〉」

▶ 石谷治寛「パラソフィア非公式ガイド④―喪失への祈りとガスの記憶〈2F〉」

▶ 小崎哲哉「『私の鶯』と、なぜか鳴かないPARASOPHIA」

▶ 福永 信「パスポートを取り上げろ! パラソフィア・レヴュー補遺」

▶ 小崎哲哉「たったひとりの国際展」

▶ 長澤トマソンの絵日記・Paragraphie & Sophiakyoto Part 1 href=”http://realkyoto.jp/blog/thomasson_sophiagraphie-parakyoto-part-2/”>▶ 長澤トマソンの絵日記・Paragraphie & Sophiakyoto Part 2

外部リンク: ▶ Parasophia Conversations 03:「美術館を超える展覧会は可能か」(2015.03.08)

(アンドレアス・バイティン、ロジャー M. ビュルゲル、高橋悟、河本信治、神谷幸江)

記録映像ハイライトはこちら▶YouTube: ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川

▶ Creators@Kamogawa 座談会『PARASOPHIA クロスレビュー』(2015.03.28)

(クリス・ビアル、ミヒャエル・ハンスマイヤー、ヤン・クロップフライシュ、

ゲジーネ・シュミット、港 千尋、原 久子/司会:小崎哲哉)

記録映像ハイライトはこちら▶YouTube: ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川

▶ 公式サイト:PARASOPHIA : 京都国際現代芸術祭 2015

〈2015年3月7日(土)–5月10日(日)〉