自由民主の国だからと云って義憤に堪えないことも随分ある場所で

アメリカ滞在の技術的な覚書と少しそれ以外のこと(3)

文: 金井学

前回の続き。前回は海外での滞在活動のための制度や、アメリカに来るまでの具体的な準備について書いたので、ここからはアメリカについてから、具体的にどのように活動をしていくかということを書いてみよう。例によって僕自身のニューヨークでの経験を事例として紹介することになるけれど、似たような状況や仕組みはきっと他の国にもあると思う [*1]。

といっても僕の滞在活動は、前回の冒頭で少し書いたように、アメリカのミニマリズムからポスト・ミニマリズムの時期の芸術作品の展開、特にその中でもフランク・ステラの60年代後半から70年代にかけての異様とも言えるほどの作風の変化に端を発するもので(実は、ステラは一般にポスト・ミニマリズムの作家とはみなされないことが多いのだけれど、しかしそれもまた、現在まで続く彼の作品の展開に対する人々の無理解の原因だと僕は考えている)、その変化の背景を自分なりに辿りたいという興味に貫かれている。そんなわけで、僕はこの時期の芸術作品や、それに関わる資料を調査していて、そのために美術館やアーカイブ・センターなどに通ってマテリアルを集めては読み、そして見えてきた仮説を照らし合わせるように作品実物を見る……ということを繰り返す生活を送っている。

これから具体的な話に入ろうと思うのだけれど、その前に今回は、僕の調査のターゲットがどういった事柄や場所なのかという話を少し先に書いておくことにしたいと思う。次回以降、具体的に紹介する僕の滞在活動に関わる場所は、一般に60年代〜70年代のフランク・ステラの芸術実践に関する調査という文脈からは少し離れた場所にあるところも含まれるので、その理由は書いておいたほうが良いよう思うからだ。紙幅の関係で、僕がそもそもアーティストとしてなぜポスト・ミニマリズムやステラに興味を持つのかについては触れる余裕はないので、そこはひとまずおいておくとして、現在行なっているステラに関する活動に関わる部分についてだけにしておく。いきなり込み入った話になるので、特に興味のない人はステラに興味のない人は今回はお休み、また次回に続きから読んでいただいても構わない。

さて僕自身のステラへの興味——つま60年代後半から70年代半にかけての、彼の急激な変遷の原因や意図——から、探偵のように捜査を始める上でのカギの一つは、基本的には開始と終了がはっきりした「シリーズ」として制作されることが多い彼の作品の中で、60年代から70年代の変遷期において、しかも他のシリーズを展開するその傍らで、珍しく断続的に制作された《Concentric Squares》と名付けられたシリーズにある。厳密に言えば時期によって《Concentric Squares》《Mitered Mazes》《Didrot Series》とシリーズ名は変えらているのだが、しかし作品の構造を見れば、これが同一シリーズの展開、少なくとも同根の問題を扱っていることは明らかだと思われる(なので、以下、ここでは便宜的にこれらをひっくるめて《Concentric Squares》と呼ぶことにする)。そしてそれゆえ一つの問いが導かれる。では、なぜステラは《Concentric Squares》これほど長期間、しかも《Protractors》や《Irregular Polygons》や《Polish Villages》といった有名シリーズの傍らで、そして彼の作風に異様な変化が現れる74年の《Brazil》や75年の《Exotic Bird》の時期までをつなぐように、断続的に展開したのだろうか。これが最初の考えるべき問いだ。

[*1] なお今回のアメリカ滞在に当たっては、文化庁新進芸術家海外研修制度(在研)の先輩にあたるアーティストの境澤邦泰さん、益永梢子さん、美術批評家の沢山遼さん、また在研の先輩でもありパートナーでもある進藤詩子に様々な情報を教えて頂いた。ここに書いてある情報も多くはこうやって教えていただいたものである。記して感謝したい。

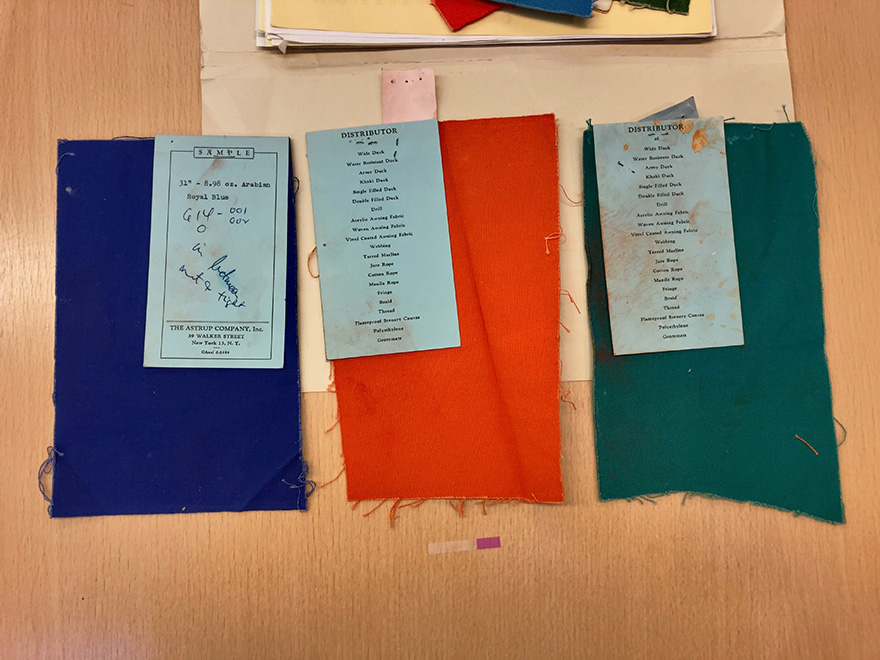

《Scramble》のコスチューム生地

そしてこのシリーズには、その周囲にも様々な謎が散らばっている。1967年——つまりこのステラの特異な変遷期のちょうど中頃あたりで——ステラはジャスパー・ジョーンズから声をかけられる [*2]。少し脱線するが、ジョーンズといえば、ステラの初期作品のストライプが彼から影響を受けていたことは周知の通りなのだけれど、実は《Concentric Squares》シリーズの最初期にジョーンズの名が付けられた作品があり [*3]、そして不思議なことに最新のシリーズと言っても良い2017年《Stars》シリーズの中にもまた再びジョーンズの名が戻ってきている [*4]。ジョーンズの名前を蝶番にして、《Concentric Squares》シリーズと60年代からすっかり変わってしまった現在のステラの作品とが、今もまだそっと繋がっている(言うまでもなくステラとジョーンズにの間のストライプを通した影響関係はこれまでも繰り返し指摘されてきたが、近年のケプラー多面体に対してこの理屈をそのまま通用できないだろう)。こんなに変わってしまったステラの作品を、しかし連続的に貫くものとして理解するために必要なものは何か。

[*2] 資料によっては「ステラから声をかけた」とされているものもあり、どちらが先にアプローチしたのかはわからない。[*3] Frank Stella 《Jasper’s Dilemma》1962.

[*4] Frank Stella 《Jasper’s Split Star》2017.

閑話休題、話を1967年に戻そう。ジョーンズは当時マース・カニングハム・ダンス・カンパニーの2代目アート・ディレクターであり(周知の通りロバート・ラウシェンバーグ)、ステラはカニングハムのダンス作品《Scramble》のためのステージセットとコスチュームを制作することになる。そしてこの協働においても、明らかに《Concentric Squares》シリーズの問題が展開されている(それどころか、このカニングハムとの協働の後には、Scrambleと名付けられた《Concentric Squares》シリーズ作品さえもが出現することになる)。動く《Concentric Squares》とも言える《Scramble》は、それゆえにステラの問題意識が「絵画」と言うジャンルの規定を超えるものとして想定されている可能性を示唆するのではないか。もちろんステラ自身は自分の制作が「絵画」へと向けられていることを幾度となく繰り返し強調しているし、確かに「絵画の問題」を扱おうとしていることは疑いの余地はないのだけれど、しかしそれはどちらかと言うとステラにとっての「絵画の問題」は一般的なジャンルの規定(作品形態の規定)としての「絵画」の枠組みに収まる問題ではないと理解した方が良いのではないか、というのが僕の考えだ。60年代のステラはこの他にも2回、いわゆるパフォーミング・アーツとの協働を行なっていて、本人が絵画だ画家だという割に結構他ジャンルのアーティスト達と近しい関係性を持っている。具体的には言えばその1つは《Scramble》の前年の66年、かの有名な「九つの夕べ — 演劇とエンジニアリング」においてラウシェンバーグの《Open Score》(言うまでもなく、ここでは芸術諸ジャンルに加えて科学や技術も関わり合っている)、2つ目はその5年前の62年、ラウシェンバーグ、ニキ・ド・サンファル、ジャン・ティンゲリーらが中心となって組織し、カニングハムが芸術監督をつとめたパフォーマンス《The Construction of Boston》(ここでもまた視覚芸術、演劇、詩や建築といった領域の複合的横断がある)へのパフォーマーとして参加している。もちろんこれらは「単にステラ本人にとっては余技的なものに過ぎないんじゃない?」と言う理解もあり得るし、また「総合芸術としてのパフォーミング・アーツに画家として参加しただけ」と考えてみても良いのだけれど、しかし当時のこういったアーティスト同士の関係の近さや、何よりもステラの絵画だかなんだかわかんなくなっていく感じの70年代以降の変貌ぶりを思えば、「絵画」を強調するステラ自身の言葉を額面通りに受け取って、その問題意識とこういった協働とを切り離して考える方が不自然な気がするのだ(というか、切り離されたゆえに、「絵画=枠と平面性」というジャンルの規定とメディウムの固有性とを一直線で結ぶようなグリーンバーグ主義的還元のドグマのリテラルな到達点としてステラのブラックペインティングが位置付け、そしてそうすることによってその後の展開の理解が遠ざけられることになったのではないか、という問題意識と言うべきか……)。だから、その代わりに次のように考えてみるとどうか。ステラにとって当初からの「絵画の問題」が、むしろ作品の形態によって領域確定されてしまうジャンルとしての「絵画」の問題なのではなくて、ステージ上を動くダンサーのコスチュームやステージセットとしてもアプローチし得るような問題(つまりグリーンバーグ主義的な問題設定をはみ出してしまう問題)であったのだとしたら、それはいったいどんな問いだったのだろうか。

YMCAのBlue Ridge Assemblyのロバート・E・リー・ホール。BMCの最初のキャンパス(1930年代)のメインビルディング。

さらに言えば、そのような芸術の領域確定を越境してしまうような問いの設定を可能ならしめる環境は、いったいこの国の中のどこからやってきたのだろうか。もちろんここにも色々な考え方はあるのだけれど、ステラの周りの人間関係を見渡してみれば、おのずとステラの3回のパフォーミングアーツとの協働の中で繰り返し現れるラウシェンバーグやカニングハムについて考えることを導かれる。そしてその2人が最初に交差することになったある特殊な場所に収斂する。芸術の実践をまさに越境的な知的基盤として、つまり自らが世界を経験し把握するための基盤となる術として位置付ける進歩主義教育の一つの結晶、ノース・カロライナの小さなリベラルアーツカレッジ——ブラック・マウンテン・カレッジ(BMC)がその場所である。もっともなんだか様々な伝説的エピソードで語られるBMCの24年の短い歴史の中にはいくつもの諍いや問題やターニングポイントがあって、単純に理解するのは不可能なのだけれど、その中でも大きなターニングポイントの一つである40年代の終わりにBMCと関わりを持っていったカニングハム(とそのパートナーであるジョン・ケージら)の実践は、芸術の越境性という意味でどのような問いの場を切り開いたのか。

随分踏み込んだ話を書いてしまったけれど、まぁそんなわけで僕の活動は、フランク・ステラ、マース・カニングハム、そしてBMC、この三角形の間を進むことになった。込み入った話はこんなところにして、次回からは実践編。様々な謎を追って作品を見て回ったり、資料を調べてまわって、その都度お金もかかるし、さてどうするか——といったことをについて書いてみたい。

『アメリカ滞在の技術的な覚書と少しそれ以外のこと(1)』『アメリカ滞在の技術的な覚書と少しそれ以外のこと(2)』

『アメリカ滞在の技術的な覚書と少しそれ以外のこと(4)【前編】』

『アメリカ滞在の技術的な覚書と少しそれ以外のこと(4)【後編】』

金井学(かない・まなぶ)

アーティスト。1983年東京生まれ。自由学園卒業後、情報科学芸術大学院大学(IAMAS)修士課程を経て、東京藝術大学大学院博士課程美術専攻修了(博士:美術)。2021年より文化庁新進芸術家海外研修制度でニューヨークに滞在中。