アーティスト・イン・レジデンス(4):

世界を眺め漂うパイロットの目になる

文: 日沼禎子

◉ 国際芸術センター青森開館

筆者は水彩木版画AIRのアシスタントを務めたのち、1999年より国際芸術センター青森(ACAC)の準備室の立ち上げから12年間にわたり、運営に携わる機会を得た。それは、私にとって本格的にAIRの現場での取り組みであり、そしてまた、土屋公雄氏、門田けい子氏に続く、私にとって3人目のマスターである、ACAC初代館長である美術家、パフォーマーの故・浜田剛爾氏 [*1] との出会いとなり、それは自身の人生にとって大きな転換期となったのである。

ACACの開館は2001年12月。豊かな自然を生かし、青森市市制100周年記念事業としてアーティストと市民が交流できる新しい創造の場、館(ハコ)や美術品(モノ)ではなく、「人」を中心とした新たな文化施設が設立された。八甲田山麓のふもと「雲谷(もや)」というスキー場にもほど近いエリアに立地する施設は、周囲の自然と、安藤忠雄設計による建築が生み出す特異な環境を活かしながら、主に現代芸術をフィールドとするアーティストの表現のサポートと発信、また、美術教育をはじめとしたコミュニティに向けた多様なプログラムを運営している。特にAIRにおいては、自然環境のみならず、青森の風土に根ざした文化的背景に関心を寄せるアーティストを大いに刺激し、多くの挑戦的、実験的な表現が生み出されてきた。運営組織の移行やコロナ禍に至るまでのいくつもの困難、課題を乗り越えながら、昨年、20周年を迎えたことは心から喜ばしく、これまで支えてきた多く人々の尽力に敬意を表するとともに、そしてそのピースの一つとして関われたことを誇りに思っている。

ここで、ACACの設立のきかっけとなったエピソードを紹介したい。設立が検討されていた当初、青森市制100周年記念事業として市民が望んでいたのは、いわゆる「わが町にも美術館を」というものであった。しかし、その頃、青森県立美術館設立の準備もはじまっていたことから、当時の市長である佐々木誠三氏を筆頭にした行政は、青森市独自の文化事業のあり方を模索していた。そして、ちょうど時期を同じくして、浜田氏が、彼の父であり、地元で愛されてきた画家・濱田英一氏 [*2] の遺作を市に寄贈したことから、その懇話の中で、AIRの話題が持ち上がる。この邂逅が大きなきっかけとなり、ACAC設立への準備が始まった。アーティストとして海外でのAIR経験が豊富な浜田氏が、行政運営による文化施設の館長に就任したことは、当時のアート業界の人々に少なからず驚きを与えたことだろうし、アーティストイニシアティヴ、オルタナティブな存在であったAIRが、パブリックとなった大きな出来事といえるだろう。

[*1] 1944年青森市生まれ。1968年 東京藝術大学彫刻科卒業。日本の「パフォーマンス・アート」のパイオニアとして世界中で活躍し、オーストラリア、カナダ、ドイツをはじめとする各国のAIRに参加。また、各種アートプログラムや国際展のプロデューサーを務めるほか、北方少数民族のウイルタ族や、カナダ、オーストラリアの先住民の芸術研究を行った。2016年逝去。[*2] 1911年青森生まれ。版画家・今純三に師事。62年二科展入選。93年青森県褒賞受賞。1997年没。

◉ アーティストイニシアティヴの重要性

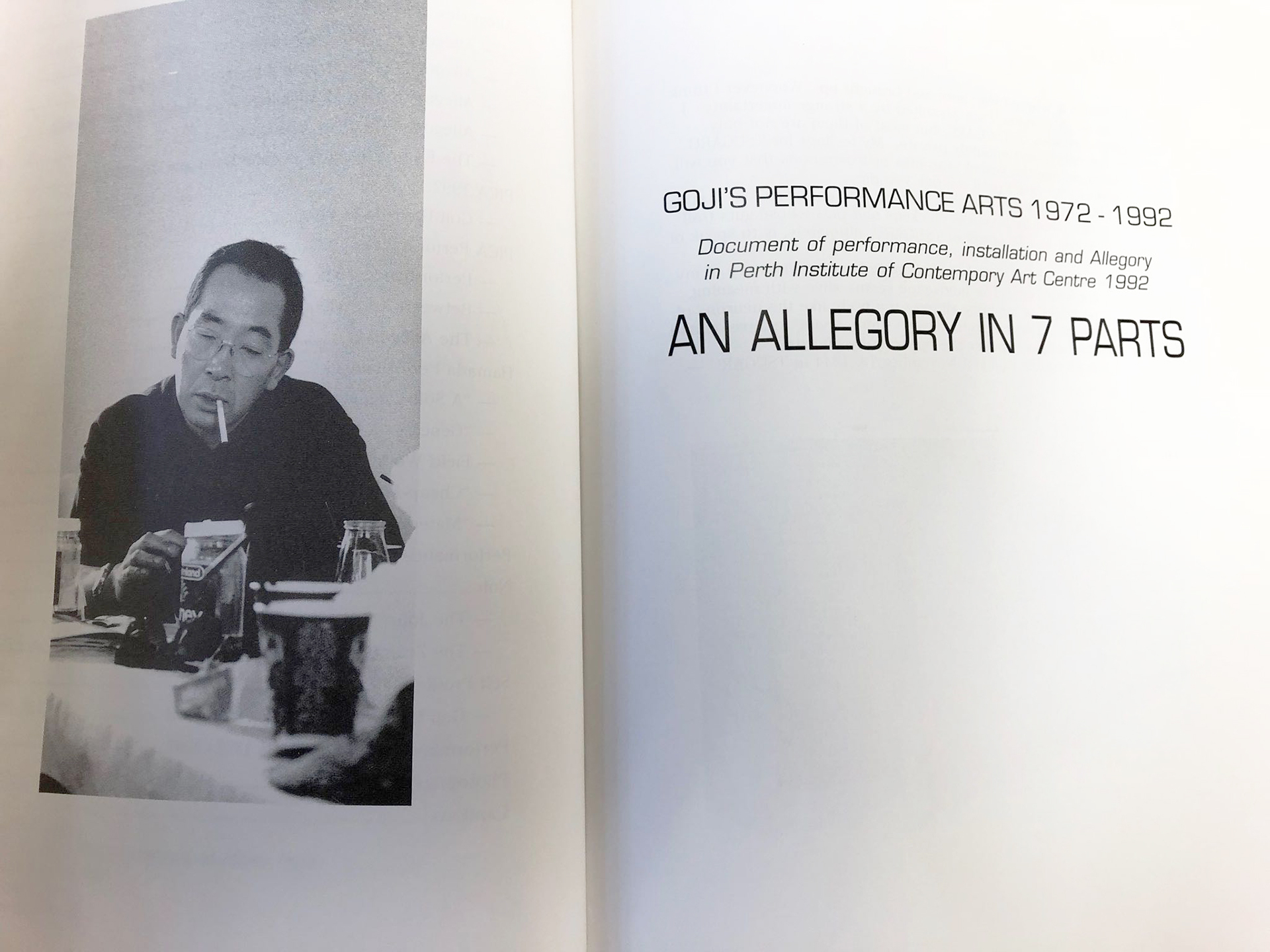

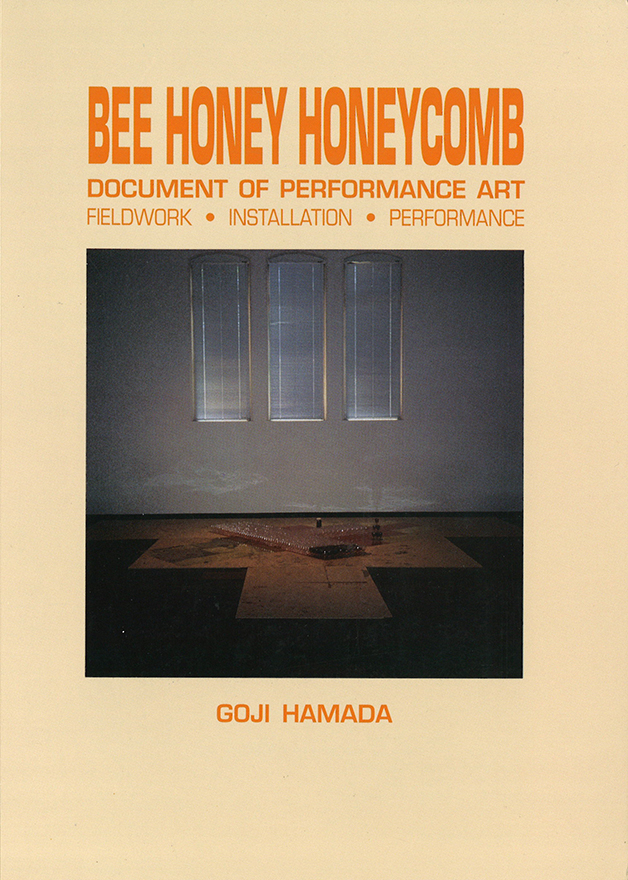

浜田氏は東京藝術大学で彫刻を学んだ後、1972年、ベルリンの壁での初めてのパフォーマンス『嘆きの壁』を出発点とし、韓国、オーストラリア、ドイツ、カナダ、ポーランド等世界各地でインスタレーションを中心とした制作、パフォーマンスを行ない、日本に於けるパフォーマンス・アートのパイオニアとして活動した。中でも京都大学西部講堂にて7日間にわたって開催されたパフォーマンスシンポジウム「寓意の行動学」[*3] は、領域を超えた多くのアーティストたちが参加したイベントとして、今日もその記憶が語り継がれている、いわば隠れたレジェンドというべき存在である。

《BEE HONEY HONEYCOME – DOCUMENT OF PERFORMANCE ART》Goji Hamada(発行:PICA Press 1994年)より

浜田氏が活発に活動を行っていた1970年代後半から90年代、グローバル経済を中心に目まぐるしく変わる社会の中で、アーティストたちは美術館やギャラリーを超えた、オルタナティヴという新たな表現、場を求めていた。そして、そうしたアーティストたちにとって、世界を自由に移動しながら表現活動ができるAIRは、大きな憧れであり希望であった。浜田氏は各国でのAIRを中心とした滞在制作を行い、空きビルや廃校を見つけては、常に年間50本ものイベントを自らプロデュースし、パフォーマンスを行っていた。それは、自身の表現に対する破壊と再生を繰り返しながら、その強度を模索する時間であったのだという。その浜田氏にとってACACに携わることは「自分を受け止めてくれたAIRと、アーティストへの恩返し」なのだと。「だから、アーティストたちはいつでも安心して、「やあ!」といって訪ねてきて欲しいんだ。」とよく語っていた。そうした浜田氏の存在を信頼し、国内外の多くのアーティストがACACに集まり、語り合い、表現し、強いネットワークを繋げていった。ACACの独自性は、この浜田氏の存在を礎として、現在に繋がれているのである。

[*3] パフォーマンス、インスタレーション、フィールドワーク、ワークショップ、シンポジウムを7日間にわたり開催。長谷川六、粉川哲夫、服部達朗、椎啓の他に三浦雅士、谷川晃一、小林進などの批評家や美術家に加え、舞踏家の桂勘等が参加した。(1993年10月8日—14日/京都大学西部講堂)◉ 破壊と再生の先にあるもの

筆者のACACでの最後の仕事は、アニュアルレポート『AC2(エー・シー・ドゥ) No.12』(発行:青森公立大学国際芸術センター青森、2011年)に掲載予定の浜田氏へのインタビューだった。10周年を迎えようとするACACの設立からの時間と出来事を振り返り、浜田氏にとってAIRとは何かを次世代に繋げたいという思いからと、多くの経験を与えてくれた感謝の気持ちを捧げたいと考えたからである。ここに、掲載された記事から、いくつかの印象深い2つの言葉を引用したい。

「社会はhappyな状態ではないということは事実で、駄目になりかけている皮膚を、もう1回リメイキングする必要があるのではないか。犠牲は多いけれども、AIRはまだそのことを言える権利があるし、もっとさまざまな方法論を試す必要があって、ACACのAIRがはたしてその役割を担うことができるかを、社会に再度リプレゼンテーションできるのなら、できる限り早くやったほうがいい。崩壊と立ち上げを繰り返すことによって、初めて生きる知恵が蓄積されるように。」

「世界は24時間動き続き、戦争もあり、いろいろな物事が動いている。アーティストの移動と人々との交流の中で、新しい地図が生まれる。そして僕らは世界を眺め漂うパイロットの目になる。AIRはそうした場、役割になればいいのではないか。」

もし、彼が生きていたら。アーティスト浜田剛爾なら、今、この時に、何をリプレゼンテーションするのだろうか。浜田氏が敬愛するアーティスト、ヨーゼフ・ボイスも、第二次世界大戦中にドイツ空軍の兵士として爆撃機に搭乗していた。そして墜落事故の直後に遊牧民であるタタール人に救われた経験から、彼のあの独自の表現へとつながり、そしてその表現は「社会彫刻」という概念を生み出していく。2020年から現在、COVID-19パンデミック、ロシアによるウクライナ侵攻などによる、政治的、物理的な分断を余儀なくされる中、それでもアーティストはその活動、表現を止めることはない。そしてAIRはそうしたアーティストを受け入れる場を存続させている。今、彼の残した数々の言葉の中には、まるで現在の状況を予言するかのような記述が多く残されている。浜田氏の不在はとても悲しい事実だけれども、遺された言葉をいつも読み返しては、AIRにできることは何かを、私は考え続けている。(次回へ続く)

浜田剛爾氏のお別れ会「Cafe de Goji」案内状。お茶をするのが大好きだった浜田氏を偲んで。

親交の深かったデザイナー粟津潔氏の長男である粟津ケン氏が中心となり開催された。

『アーティスト・イン・レジデンス(2): AIR〜場との出会い、対話がもたらす唯一無二の表現。異文化への理解と敬意』

『アーティスト・イン・レジデンス(3): 文化の継承とAIR、サスティナビリティへの視点』

『アーティスト・イン・レジデンス(5): 震災とAIR、陸前高田AIR(1)』

『アーティスト・イン・レジデンス(6): 震災とAIR、陸前高田AIR(2)』

『アーティスト・イン・レジデンス(7): 世界とつながるネットワーク、そして未来につなぐAIRのあり方』

日沼禎子(ひぬま・ていこ)

女子美術大学教授、AIRネットワーク準備会事務局長、ときわミュージアムアートディレクター。1999年から国際芸術センター青森設立準備室、2011年まで同学芸員を務め、アーティスト・イン・レジデンスを中心としたアーティスト支援、プロジェクト、展覧会を多数企画、運営する。さいたまトリエンナーレ2016プロジェクトディレクター、陸前高田AIRプログラムディレクター他を歴任。